La impotencia y el coraje me dan el impulso definitivo

Era agosto de 2009 cuando finalicé mi trabajo en el Punto Familiar. Tres meses después, el 1 de noviembre, comenzaba como directora de Hogar Betania (cuyo nombre significa ‘la casa del pobre’), perteneciente a Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta.

Mi experiencia en aquel centro ubicado en La Línea de la Concepción, donde fui testigo de cómo la Iglesia como institución y las personas que la articulan desde arriba trataban a las personas más necesitadas, fue muy dolorosa. Durante todo el tiempo que he trabajado y con las muchas personas con las que he tratado, no he vivido nada peor que aquellos años. Nunca he recibido llamadas más amenazantes, de peores formas, con los mayores gritos que las que me realizaba la directora general: a veces, me gritaba porque en el informe que había mandado había una hoja en blanco; otras, por admitir a alguien necesitado en el albergue cuando había camas libres.

Recuerdo a una joven que vino de Rota con esclerosis múltiple, a mujeres que llegaron embarazadas a término y a otros tantos casos a los que me negué a dejar en la calle porque había sitio. Y aunque no lo hubiese habido, yo no iba a consentir que esas personas tuviesen el cielo como techo. El maltrato verbal al que me sometió aquella mujer fue dantesco, nunca me han tratado así, y lo peor no es lo que me hacía a mí, sino a mi equipo y a las personas sin hogar. Es una paradoja tener que liderar un grupo con seres humanos en situaciones tan complicadas, con los que es necesario hacer cohesión social y tener muchas habilidades, y no saber tratar a las personas.

El obispo, su Mercedes y su orden: todos los sintecho a la calle

Fueron casi dos años de dolor, rabia e impotencia en los que sufrí muchísimo, hasta que el 29 de junio de 2011 aquello explotó. Era miércoles y allí estábamos trabajando mi equipo y yo, entregándonos para personas, para darles lo mejor que podíamos a cada momento, no para números. Nos sorprendió oír ruido de coches en la calle. Eran las nueve de la mañana. En la puerta, acababan de aparcar un Mercedes y un minibús. No entendíamos nada. Del coche salió un chófer que se dirigió a la parte trasera y abrió la puerta para que saliera el señor obispo. Junto a él, el ecónomo. Acudí inquieta, tragando saliva, a saludarlo, pero no hubo preámbulos, obispo y ecónomo me dijeron muy fría y despectivamente que tenía que desalojar el lugar esa misma mañana. El autobús se llevaría a todas las personas sin hogar al albergue de San Fernando, donde las hospedarían durante tres días, y al cuarto las echarían a la calle.

No daba crédito a lo que estaba escuchando, no podía ser. Yo tenía veinticinco años, pero a mí ni sus vestimentas, ni su coche ni su poder iban a empequeñecerme: «No, no, caballero, estas personas no van a tener en cuatro días la calle por cama. Usted dormirá calentito en su colchón mullido y caro, quédese a gusto y tranquilo; estas diecisiete personas se vienen a mi casa. Mide sesenta metros cuadrados, pero con toallas, sábanas y mantas en el suelo hacemos camas, y con pan y manteca comemos todos», le espeté.

El ecónomo me respondió que no revolucionase al personal, y la directora técnica, que se había unido a ellos, con el mismo tono tan desagradable, me dijo que no tenía otra cosa que hacer que cumplir con lo que me estaban diciendo y que me tenía que ir.

—No —les contesté—, en la vida también hay normas para no cumplir por incoherentes.

Seis horas después de aquello, a las tres de la tarde, me sentía con mucha más fuerza y mi artillería pesada entrando en acción. Me acerqué al señor obispo: «No se preocupe, ya nos vamos, pero nos vamos todos, el minibús se lo lleva usted de vuelta a Cádiz libre de personas». Mis compañeros y todos los sin hogar que estaban en el albergue me miraban asustados y perplejos: «¿Qué vamos a hacer, Begoña?», me decían. «Ya me buscaré la vida», los tranquilizaba yo sin tener ni idea de qué íbamos a hacer, pero con la certeza de que esas diecisiete personas no iban a dormir en la calle ni esa noche ni las siguientes.

Buscando piso para mis diecisiete familiares

Esa misma tarde, nada más salir de allí, me encaminé a Gibraltar y expuse la situación al padre Charlie y un grupo de mujeres que colaboraban con nosotros cuando formábamos parte de Cáritas. Necesitaba dinero para alquilar un piso. En cinco horas se reunieron tres mil libras. La gente me conocía por allí y sabía que yo pisaba fuerte, aunque algunos, a pesar de apoyarme, me decían: «Ay, Begoña, es que meterte con la Iglesia…». Lo tenía clarísimo: con la Iglesia había topado Begoña y la Iglesia había topado con Begoña. Decidida, me fui a la primera inmobiliaria que encontré.

—Necesito un piso para mi familia, que llega de fuera —les dije.

—¿Cuántos son?

—Diecisiete personas.

—¿Por cuánto tiempo?

—Pues mira, tengo tres mil libras. ¿Para cuánto me da?

—Tengo dos pisos que, al estar juntos, te vendrían bien. Al cambio a euros, te daría para dos meses.

—Pues te alquilo dos pisos para dos meses.

Fue así de sencillo. A última hora del día, ya estaba con toda mi familia de fuera instalada en unos bloques en La Línea que llaman «los pisos de los maestros». Comimos tarde ese día, pero comimos y comimos bien rico, diecinueve pollos que Rubén, mi marido, había ido a comprar. Aquello fue una revolución con la máxima efectividad e infinita gratificación. Mientras mi marido se fue a por la comida, mis compañeros fueron a buscar mantas y todo lo que hacía falta. Mis padres también se implicaron muchísimo. Jamás hubo un solo problema de convivencia con mis diecisiete familiares de fuera, diecisiete personas, da igual negros que chinos, con consumo activo o en proceso de deshabituación. Jamás hubo un solo problema ni entre ellos ni con los vecinos.

Agridulce vuelta a la casa de la que nos echaron

Llevábamos apenas cinco semanas en aquellos pisos cuando el 2 de septiembre el señor obispo me llamó al móvil y me dijo que me quería ver en Cádiz porque «como vemos que está usted presionando y dando que hablar en los medios de comunicación, vamos a hacerle un contrato». Yo, a todo lo que fuese escuchar y recibir para mis familiares, le daba la bienvenida, así que ahí estaba yo, en Cádiz, al día siguiente.

El contrato consistía en alquilarnos la casa de la que nos habían echado, supuestamente porque no había financiación pública, por 600 euros más IVA al mes durante un año. Acepté volver a la casa, era la mejor opción para mi «familia», para que no se quedase en la calle, pero yo no tenía dinero, estaba en el paro y no pensaba pagar un céntimo de aquello; tenía la conciencia tranquila, mi «casero» no lo necesitaba. Habían pasado seis meses desde nuestra vuelta cuando me llegó un burofax diciéndome que tenía una deuda. Nada cambió. Pasó un año y me dijeron que no me renovaban la casa y que debía 7.200 euros más IVA. Nada cambió. Durante aquel tiempo solo pagamos el agua y la luz porque entendíamos que eran suministros vitales. ¿El resto? Yo seguía en mis trece y cada vez más segura de lo que hacía, no pensaba pagar a la Iglesia.

Seguimos en la casa como okupas, pero no se atrevieron a echarnos; sabían que, si hacía falta, yo volvía a liarla como la primera vez, aquella en la que el obispo tuvo que subirse la sotana para taparse la cara de vergüenza. Fue un año muy intenso, muy agotador y gratificante también, en el que cubrimos todas las necesidades de aquellas personas pese a que, al no estar registrados como entidad, no podíamos solicitar subvenciones. Nunca nos faltó de nada, ni comida, ni toallas, ni un cepillo de dientes ni dinero para pagar la farmacia, comprar calzado o celebrar los Reyes en condiciones. La gente de a pie se volcó con nosotros, especialmente la ayuda que llegó de Gibraltar nos desbordó; es un pueblo muy muy generoso.

El fin del contrato de la casa coincidió con la jubilación de «mi amigo» el obispo. El nuevo cargo me llamó porque —me dijo— quería conocerme. Allí me presenté yo de nuevo sin grandes expectativas, pero sí con la esperanza de que algo cambiase las cosas. Y desde luego que cambiaron. Me citaron en la parroquia del Sagrado Corazón de La Línea. Allí vi llegar al nuevo obispo con toda la cúpula del Campo de Gibraltar, veinticinco curas nada menos. Aquello no pintaba bien.

Nuevo obispo, misma miseria: «Eres una niñata de mierda»

Me acompañó Aída, la secretaria de mi equipo. ¡Cómo me hubiese gustado grabar aquel encuentro, aunque tengo clavado en mí cada detalle! Nos sentamos en una larga mesa rectangular. Aída y yo estábamos en una esquinita. Recuerdo, como si lo estuviese viendo ahora mismo, al secretario con la mejilla apoyada en la mano y su dedo meñique con una larga uña sobresaliendo. Recuerdo al nuevo obispo allí sentado. Las primeras palabras que me dirigió fueron que era «una niñata de mierda» que me creía que había descubierto la caridad y esa estaba descubierta por la Iglesia hacía más de dos mil años. Se sumó a sus palabras acusatorias, tan arrogante como él, el secretario.

Algo pasó dentro de mí. Quienes me conocen bien saben que no soy agresiva, pero que no me pisen ni el dedo chico del pie. Aída debía de estar esperando a ver explotar, en cualquier momento, la bomba dentro de mí con una expansión que alcanzaría a todos los presentes. Yo también, creo. Soy muy pasional y aquello me estaba desbordando. Pero no, todo lo contrario, me invadieron una fortaleza y una templanza enormes y respondí con un tono suave: «Yo no vengo a ejercer la caridad, no creo en ella, soy una profesional y mi equipo también, y estoy totalmente en contra del asistencialismo, así que váyanse ustedes con su caridad y déjenme a mí con mi profesionalidad. Si esa caridad que he visto es la mejor que pueden dar, es la peor que he vivido. Mi equipo y yo solo tenemos un propósito: defender los derechos humanos de las personas, actuando y participando en su vida, y conseguir una sociedad mucho más justa y coherente».

Yo todavía no me puedo creer cómo nació en mí responder con aquella voz tan serena y equilibrada. Estaba embarazada de dos meses de mi hija María y pensé: «Si no aborto de esta, soy una superheroína».

Mi tono y mi fortaleza los crisparon más aún, lo que terminó de provocar a la cúspide al completo, que empezó a decirme de todo. Entre las bellezas que me soltaron están las de la abogada, que me «escupió» que era el perro que mandaba los burofaxes y que el obispo le había dicho que ladrase y arañase. Una frase para enmarcarla. Me acuerdo de cada una de sus palabras una por una.

Faltas de respeto y comunicaciones imposibles

Salí descompuesta después de escuchar todo lo que salió por sus bocas. Sí, salí descompuesta, pero con mayor firmeza aún para seguir luchando y trabajando por los que más lo necesitaban. Mi equipo en Cáritas, cinco personas, había sufrido maltrato durante aquellos años. Cada vez que venían a supervisarnos, nunca vi muestras de respeto, agradecimiento, cariño o ternura ni con nosotros ni con los más necesitados. Todo lo que implicase entregarnos a los demás era criticado y señalado con un dedo acusatorio. Literalmente, nos poníamos malos cuando llegaban, somatizábamos nuestra angustia, nuestra rabia y nuestra impotencia. A mí el pecho se me empapaba de panes, habones en la piel que me alertaban de que aquel desprecio y arrogancia eran intolerables; a un compañero le salían rosáceas en la cara. Salí de allí dispuesta a no tolerar más atropellos por su parte ni por la de nadie.

Solo unos días después de aquel encuentro se celebraba la festividad de la Inmaculada Concepción. Era jueves 8 de diciembre de 2011. El obispo y toda su parafernalia estarían en una iglesia de La Línea para participar en un triduo en honor a la Virgen, patrona de la ciudad. En cuanto me enteré de la visita, escribí, apoyada por el equipo, una carta expresando todo aquello que había faltado por decir el día del encuentro. Eran cerca de las once de la noche cuando me recogí un moño y, sin pensarlo, me fui directa a la parroquia para entregarle en mano la carta y expresarle aquello que no me había querido escuchar antes porque se había negado a atenderme. Salí de casa superacalorada y me fui andando a ritmo rápido hasta allí. Tardé muy poco, unos ocho minutos. El calor y la energía, la adrenalina y la determinación me corrían por las venas. Lo podía sentir.

El corazón se me aceleró más aún cuando me di cuenta de que acercarse a él era más difícil que hacerlo a Alejandro Sanz en uno de sus macroconciertos. Toda una corte de personas a su alrededor me impedía aproximarme. Yo no me iba a amilanar y los avisé: me quedaría hasta las tantas de la noche si hacía falta para darle la carta al obispo. Y así fue. Cuando lo vi y le comenté el porqué de mi presencia, su respuesta fue tajante: «No tengo nada que escucharos ni decir ni por carta ni por nada».

Y se obró el milagro

Fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente iría a dejarme la piel un día más por los más necesitados en aquella casa de la que nos querían echar. Y se obró el milagro. Pocos días después, me llamó agitado el párroco de la iglesia de San Bernardo, barrio a donde pertenece la vivienda. Había encontrado las escrituras de la casa y no pertenecía al Obispado de Cádiz, sino directamente a la parroquia de San Bernardo. La vivienda había sido de una mujer que en testamento la había legado a aquella pequeña iglesia.

No me lo podía creer. Supe entonces que de ahí a mí no me movería nadie jamás. Y así ha sido, estábamos a finales de 2011 y, once años después, en 2022, escribo con orgullo mayúsculo que la sede de nacimiento de Nuevo Hogar Betania está en la avenida Menéndez Pelayo número 168 A, en la Línea de la Concepción, Cádiz. A quien le pese que reviente, me costó que se me cayese el pelo y noches enteras sin dormir, pero, por fin, esa casa de trescientos metros cuadrados tenía el sentido que había querido su propietaria en su legado, que la disfrutasen los necesitados y no que se beneficiasen de ella los ricos. Hoy día es una de nuestras casas de protección a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

Aquellos desencuentros y el hallazgo de la propiedad de la casa cerraron para siempre mi disputa y mi comunicación con el Obispado de Cádiz. Desde entonces nadie jamás ha venido a reclamarnos nada. Se ha producido un silencio profundo.

De la crisis nacieron las cosas más bellas

Fue muy duro, pero todo aquello me enseñó que nunca hay que dejar de luchar por aquello en lo que crees. A veces el equipo me decía: «Begoña, no suframos más, no sufras más». Pero sí, pienso seguir sufriendo e irritándome, seguir activa, seguir luchando.

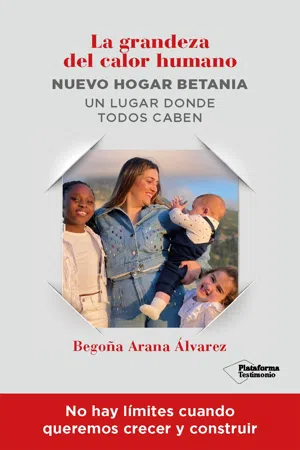

De aquella crisis tan bélica y dolorosa nació Nuevo Hogar Betania. Junto al patronato, decidimos llamar así a la entidad con plena conciencia y consenso. Recibió el nombre de nuestros orígen...