- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Descripción del libro

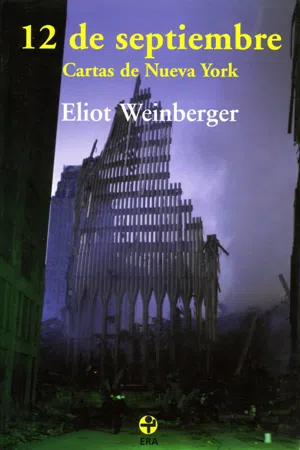

Las cartas que reúne este volumen fueron redactadas ante la inmediatez de los hechos: la fraudulenta llegada al poder de George W. Bush y la formación de su tristemente célebre equipo, los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, la vida en las calles de Nueva York a partir de esos sucesos, y los preparativos y justificaciones de una de las guerras más desiguales de la modernidad.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a 12 de septiembre de Weinberger, Eliot en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Editorial

Ediciones EraAño

2013ISBN del libro electrónico

9786074452594Nueva York: un año después

1 de septiembre de 2002. A punto de cumplirse el primer aniversario, y al borde de un frenesí conmemorativo de los medios que podría sumir al país en un coma diabético, uno puede retirarse a las montañas a la manera de un sabio chino, o bien quedarse a contemplar un instante, de lejos o de cerca, la Zona Cero.

Allí no hay nada. Han limpiado todo de escombros, y con ello el área parece ya realmente su epónimo, la Zona Cero de un ataque nuclear; el aire vacío que alguna vez fue ocupado por las torres es casi palpable. Y, sin embargo, la nada absoluta de la escena tiene un efecto tranquilizador: es un refugio de silencio, un antimonumento que resulta el mejor monumento posible, un centro inmóvil en torno al cual gira un mundo y un año de continuos delirios en continua transformación.

Desde el 11 de septiembre, la obsesión nacional de los estadounidenses ha sido definir en qué somos diferentes “nosotros”. Pareciera que todos los artículos de los periódicos y revistas, sea cual fuere su asunto –las relaciones maritales, los videojuegos, las vacaciones de verano o la nueva narrativa–, tienen que incluir hoy al menos un párrafo en que se demuestre cómo el tema, o el futuro del tema, ha quedado irrevocablemente transformado desde aquel aciago día.

“Nosotros” ha sido siempre una generalización inútil en una nación habitada por una pluralidad de pueblos que casi nada tienen en común, salvo alguna preferencia por determinados bienes de consumo y por la comida rápida, preferencia que actualmente comparten en otros países cientos de millones de personas que al parecer no son “nosotros”. De hecho, la palabra “estadounidense”, cuando se aplica a cualquier aspecto que no sea la política del gobierno estadounidense, casi siempre carece de sentido: hay demasiadas excepciones a la regla.

Sin embargo, si he de permitirme el uso de esa primera persona del plural, es difícil ver cómo los artefactos y las actitudes de los estadounidenses han cambiado desde el 11 de septiembre. Un ejemplo patente: el verano pasado fueron más personas que nunca a ver películas de cosas que explotan –o que incluso, como en el caso del Hombre araña, explotan en Nueva York–, películas que, según afirmaron los comentaristas el 12 de septiembre, nunca más volverían a producirse pues la realidad había superado la ficción. De algún modo, pese al desastre y a la interpretación que los expertos hacían del zeitgeist, la vida y el Hombre araña hallaron el modo de seguir adelante.

Con todo, hay algo que sí ha cambiado. En pocas palabras, “nosotros” seguimos siendo los mismos, pero tenemos los nervios destrozados. A lo largo del año pasado los estadounidenses se han vuelto como los novicios de una secta: se les mantiene despiertos y en un estado de perturbación continua. O mejor dicho, como aquel espía capturado en las películas de los años sesenta, cuya tortura consiste en atarlo a una silla en una pequeña habitación con música estridente e imágenes que relampaguean sobre la pared.

Dos fuerzas poderosas han contribuido para volver locos a los estadounidenses. Por un lado, el Equipo de la Casa Blanca. (En este caso, no es posible, como es habitual, personalizar y referirse a la administración con el nombre de quien la preside, pues George W. Bush tiene exactamente la misma relación con las medidas que adopta su gobierno que Britney Spears con las operaciones de la Pepsicola.) Al igual que todos los gobiernos despóticos –y no empleo esta palabra a la ligera–, se han dado cuenta de que exagerar las amenazas internas y externas a la sociedad es la mejor manera de granjearse el apoyo popular. Por otro lado, están las veinticuatro horas de histeria y desmesura de los noticieros y su permanente necesidad de mayor sensacionalismo para tener a su público en vilo frente al televisor. Los dos juntos han creado una especie de tecno-rave de lo inquietante y aterrador, y a cada nuevo pánico artificial le sigue otro, que borra el recuerdo del anterior.

Nos han vuelto locos porque, cada dos o tres semanas durante varios meses, el FBI o ese grotesco fundamentalista cristiano que es el procurador general John Ashcroft anunciaban la “inminencia” y la “certeza” de otro ataque terrorista en los días siguientes, o ese fin de semana, o la semana próxima. Para que ningún estadounidense se sintiera a salvo, los blancos se ubicaban por todo el país: el puente Golden Gate, la torre Sears, el monumento a Lincoln, Disney World, la Campana de la Independencia e incluso, Dios nos ampare, los estudios Universal. Ashcroft, quien al parecer ha visto demasiadas veces The Manchurian Candidate, nos advertía periódicamente que había “células latentes” de terroristas de Al Qaeda que vivían en el anonimato, tal vez en la casa de al lado, y que podían activarse en el momento menos pensado. Casi todos los días se evacuaba un aeropuerto, se desalojaba un centro comercial, se retenía el tráfico durante horas con inspecciones que avanzaban a paso de tortuga.

Nos han vuelto locos porque en las primeras semanas después del 11 de septiembre, los medios se centraron de modo permanente en las posibilidades y consecuencias de ataques terroristas con armas biológicas, y en particular con ántrax. Como era de esperar, eso provocó que un solitario en busca de emociones intensas –especie que abunda en Estados Unidos– enviara esporas de ántrax por correo y difundiera el miedo entre todos aquellos ciudadanos que no estaban en las inmediatas cercanías de los monumentos históricos o los parques de diversiones. Como era también de esperar, el Equipo de la Casa Blanca y los serviles medios de comunicación declararon que todo había sido obra de terroristas árabes, aunque estuvo claro desde el primer día que el remitente de los sobres envenenados era uno de nuestros propios Timothy McVeigh o Unabomber: un terrorista internacional diseminaría esporas de ántrax en el metro de Washington, pero no las enviaría a las oficinas de un tabloide de chismes sobre celebridades, popular en los supermercados de las provincias estadounidenses. (Y ahora sabemos que el Equipo de la Casa Blanca estaba tan obsesionado con descubrir una conexión iraquí que de hecho prohibió al FBI –cuya ineptitud no precisa de asistencia externa– investigar los indicios que apuntaban al interior del país.) Todavía una carta tarda meses en llegar a cualquier dependencia del gobierno, pues todo su correo, al igual que cualquier cena estadounidense, ha de pasar antes por el horno de microondas.

Nos han vuelto locos porque la detención secreta y la deportación sin juicio de millares de hombres (se desconoce la cantidad exacta) por el delito de ser de Medio Oriente, tener la piel oscura o hablar un idioma extranjero en un lugar público –conjunto que incluye a los judíos de Israel y a los sijs de la India– son aterradoras no sólo para los musulmanes estadounidenses, sino también para millones de residentes legales e ilegales de origen no europeo. Entre los latinoamericanos con los que hablé –gente pobre con una idea muy vaga sobre los musulmanes, pero con un saber enciclopédico sobre las leyes y prácticas de inmigración–, existía la impresión generalizada de que serían “primero ellos y después nosotros”.

Nos han vuelto locos porque las declaraciones de Ashcroft según las cuales toda crítica al gobierno es traición; las listas publicadas en internet de profesores universitarios que criticaban al gobierno; la propuesta presidencial de crear un ejército de millones de informantes del gobierno, compuesto de carteros, de quienes leen los medidores del gas y la luz, repartidores de pizzas y de todo el que pueda tocar un timbre; y las advertencias de esa especie de Muerte Personificada, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld (a quien el mismísimo Henry Kissinger calificó de “la persona más aterradora que he conocido”), según las cuales había traidores entre nosotros que filtraban información secreta, provocaron el temor a las represalias entre quienes deseaban manifestar su opinión, ya fuera en público o en privado. Después de todo, el fundamento de la democracia estadounidense es, en teoría, la libertad de expresión. En la práctica, esto ha implicado que cualquiera puede decir lo que le apetezca puesto que nadie está escuchando. De pronto surgió la posibilidad de que personajes como Ashcroft estuvieran escuchando, y de que los críticos fueran convertidos en disidentes y debieran sufrir repercusiones tangibles por sus intangibles ideas.

Nos han vuelto locos con las guerras, reales o anunciadas. Ya se ha olvidado que el 10 de septiembre la popularidad del presidente Bush era extremadamente baja. El auge económico de los años de Clinton se desplomaba, y a Bush se le tenía por un tonto, blanco de las bromas de los cómicos de la televisión nocturna, por un autómata controlado por su vicepresidente Dick Cheney, una suerte de Dr. Mabuse/Dr. No/Dr. Evil; por un presidente que ni siquiera había sido elegido, sino que había tomado posesión gracias a una suerte de golpe de Estado judicial. La única esperanza de Bush era una guerra que uniese a la nación, como ya había hecho su padre durante su propia crisis económica, y es obvio que si no hubiese acaecido lo del 11 de septiembre, Estados Unidos habría invadido Irak a finales de año. El Equipo ya había empezado a hablar del asunto el primer día de la presidencia de Bush, pero antes era preciso poner en marcha el gobierno y esperar a que el tiempo refrescase en el desierto.

El 11 de septiembre les dio una alternativa. En vez de referirse al ataque –como se hizo en Europa– como un crimen monstruoso cuyos perpetradores habían muerto, pero cuyos cómplices debían ser capturados, se lo calificó de inmediato como un acto de guerra, un nuevo Pearl Harbor, lo cual evidentemente no era. (La guerra, como se ha repetido a menudo, es la política o los negocios por otros medios: el intento de coaccionar al otro para que acepte las políticas, los productos o la soberanía de uno. A Al Qaeda, al igual que a todos los movimientos revolucionarios juveniles, le importa más la conciencia que la realidad política, y el ataque al World Trade Center fue una suerte de publicidad grotesca.) Ante la ausencia de un enemigo concreto contra el cual librar una guerra, el Equipo de inmediato mezcló en la imaginación colectiva a Al Qaeda con los talibanes, y lanzó la “Guerra contra el Terrorismo” –lo cual convirtió una metáfora o lema publicitario en una realidad grotesca–, proclamó todos los días nuevas y apabullantes victorias y masacró probablemente a muchas más personas inocentes que las muertas el 11 de septiembre.

En lo que respecta a Osama Bin Laden o a cualquier otro miembro importante de Al Qaeda, la Guerra contra el Terrorismo nunca logró, en palabras de Bush cuando citaba las ya célebres de John Wayne, “sacarlos de su madriguera y cazarlos”. Pero no importa: los medios estaban de plácemes con la captura de un lastimoso adolescente de California, al cual enseguida apodaron La Rata al tiempo que clamaban por su ejecución, hasta que su familia contrató a unos costosos abogados –la Justicia al estilo de Estados Unidos– que le salvaron la vida. Pero no importa: Ashcroft pronto interrumpió los programas de televisión para anunciar vía satélite desde Moscú la sensacional detención de un hombre de aspecto siniestro y nombre árabe que estaba a punto de detonar unas bombas radioactivas “sucias” en ciudades de Estados Unidos no identificadas. Eso suscitó varios días de delirio televisivo sobre lo fácil que es fabricar tales bombas, sobre las víctimas potenciales y sobre cómo podemos o no protegernos, hasta que se descubrió que aquel nefasto bombardero “sucio” era un puertorriqueño de una pandilla de Chicago, que se había convertido al Islam en la cárcel, y cuyo siniestro plan había consistido apenas en buscar “bomba radioactiva” en un buscador de internet.

Pero no importa: como de Afganistán no venía nada que indujera al pánico, el Equipo de la Casa Blanca buscó en el mapa otros lugares donde imaginarse una guerra. ¿Indonesia? ¿Filipinas? ¿Siria? Se propusieron planes, se regodearon con ellos y luego los olvidaron. Después, habiendo ya retirado su apoyo a las negociaciones entre Corea del Norte y del Sur que había iniciado Clinton, de pronto el Equipo, arbitrariamente y sin fundamento alguno, amenazó con arrojar la Bomba en Corea del Norte: primera vez que un gobierno estadounidense mencionaba un “ataque preventivo” con armas nucleares. A eso siguió el célebre discurso de Bush sobre el “Eje del Mal” –el eje comprendía, acaso ya se haya olvidado, naciones estrechamente aliadas como Irán, Irak y Corea del Norte, pero por alguna razón se omitía a los vándalos, los hunos y los visigodos–, tan aterrador que mis hijos comenzaron a preguntarse si no sería una buena idea trasladarnos a Costa Rica. Y ahora, desde luego, el Equipo está ofreciendo un extraño simulacro de guerra en Irak, a la manera de aquellos juegos tácticos de mesa que los pedantes jugaban antes de la era del Nintendo: todos los días anuncian estrategias bélicas distintas, con todo y mapas, a las que siguen explicaciones –al parecer basadas en la telepatía– sobre las estrategias defensivas que adoptará Saddam.

Pero sobre todo, más que las pesadillas de terroristas sonámbulos, policías secretas, ataques nucleares y el correo publicitario del Apocalipsis, durante el último año nos ha vuelto locos el dinero. En la era de Clinton, y por primera vez, la clase media había puesto buena parte de sus ahorros –sobre todo los fondos para el retiro– en la bolsa de valores. Hoy en día han perdido la mitad, y en muchos casos más de la mitad. La caída de la bolsa ha causado que millones de per...

Índice

- Cubrir

- Portada

- Derechos de autor

- Índice

- Advertencia

- Preludio: un coup d’état toujours abolira le hasard

- Nueva York: el día después

- Nueva York: tres semanas después

- Nueva York: cuatro semanas después (Metralla)

- Nueva York: un año después

- Nueva York: dieciséis meses después

- Epílogo: La ciudad de la paz

- Sobre el autor