- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Descripción del libro

En este cuarto volumen de Los indios de México, Fernando Benítez ha reunido a los otomíes del centro de México y a los mayas de la distante península de Yucatán. El libro cuenta la hitoria de dos plantas sagradas, el maguey que da el vino y el maguey que proporciona la riqueza del henequén, y de dos infamias paralelas. Detrás del maguey o detrás del café o del henequén o de cualquier planta valiosa, existe un cacicazgo que impone sus leyes.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a Los indios de México de Benítez, Fernando en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Editorial

Ediciones EraAño

2013ISBN del libro electrónico

9786074452983Ki, la historia de una planta

A José Luis Cuevas

EL SURESTE DE MÉXICO

El tren rueda por el seco altiplano. Cerros trágicos, amarillos y negros. Magueyes. Millares de agaves giran silenciosos, y los hilos del telégrafo se desenvuelven, alargándose como los hilos de un telar, a trechos bordados con pájaros.

Descendemos por el dorso de las cordilleras. Abro la ventanilla y el olor de las gardenias me embriaga ligeramente. Inquieta la cercanía del volcán. Es la espalda de Dios que viera Moisés por última vez en la cima del monte solitario.

De Veracruz apenas un vislumbre. Portales con mesitas y gente a medio vestir. Suenan las marimbas. Huele a mar, a pescado, a frutas fermentadas. La brisa agita los penachos de las palmeras y las faldas sobre los muslos redondos de las muchachas. No basta un día para acostumbrarse a la luz. Hay demasiada claridad en el espacio marino.

A Coatzacoalcos. Otro mundo. Un mundo fluvial, de tierras negras, de ferris, de zapateados, de arpas y guitarras. El timonel en su caseta da la señal y las aguas del Papaloapan se agitan cubiertas de espuma. Desde el puente veo los autos y los camiones que llenan el ferri. Uno carga naranjas, otro piñas, otros enormes robalos plateados. La sangre escurre y forma un charco espeso y negruzco. Las mujeres tratan de arreglarse el peinado descompuesto por la brisa. Un hombre de rostro amarillo, doblado sobre un serrucho, le arranca largos sonidos quejumbrosos. Las cadenas caen. Se tienden las pasarelas y los autos toman la ribera opuesta con el ímpetu de unos toros a los que de pronto se abriera la puerta del corral donde hubiesen permanecido largo tiempo encerrados.

Verdes jades tallados son las montañas de los Tuxtlas. Cambia la arquitectura y el sentido del árbol. Es la rama horizontal, el cobijo, el techo, la sombra. Allá la flor sedosa de la caña de azúcar, acá el pinar, la estrella verde en la tierra negra. Palmas, columnas; enredaderas, festones; tabaco en las vegas, café en las alturas. Paraíso. Tengamos cuidado. La naturaleza se devora a sí misma y sólo podrá ser domada con las máquinas. En medio de tanta riqueza, las cabañas comidas de humedad, la palidez de cera de la gente. Cuando el camión hace un alto, se escucha, adormecedor, el zumbido de los insectos. Sobre ese tenue fondo musical, el pájaro inventa sus melodías. ¿Acaso la señorita Howard no escribió sobre un mirlo que compuso una frase semejante a la del rondó, en el Concierto para violín de Beethoven?

Santiago Tuxtla. El más pulido, el más dulce, el más hermoso pueblo de todos. Trato de recordarlo, pero sólo queda en mi memoria el hechizo misterioso de su cabeza gigante. Allí está viva la voluntad del escultor. La aplastada nariz respira, la boca de niño habla; su oreja taladrada recoge el sonido de la selva. A un lado el tabachín deja caer sus flores y la roja llamarada orea de sangre nueva la antigua, admirable brutalidad de esta cabeza. Sus rasgos arcangélicos y demoniacos no permiten saber si cayó del cielo como un meteoro, o brotó del infierno como un trozo de piedra quemada y subterránea.

El lago de Catemaco. Resplandece el agua, como una joya, engastada en su marco de volcanes extintos. Las islas semejan canastillas de flores. El aire tibio, con su dulce mano, nos cierra los ojos fatigados. Es grande la tentación, pero debemos desoírla y continuar el viaje.

En la madrugada, la lluvia me despierta. A través de las celosías se escucha el torrente descargarse con furia sobre Coatzacoalcos. No es la lluvia, movida por el aire, a que estamos acostumbrados en el altiplano, sino el desencadenamiento de una fuerza primitiva. Diríase que el agua se ha transformado en plomo y en azogue. Yo me envuelvo en la sábana y floto, descargado de penas, en el regazo de este diluvio tropical.

A las diez me desayuno, sobre la acera, naranjas y ostiones. El chico, sentado en su costal, monda las naranjas con un gran cuchillo. El cuchillo se lo ha prestado una mujer compadecida de su pobreza; las naranjas se las han fiado. El ostionero, a su vez, descubre con la navaja el fresco, grisáceo y pequeño marisco dormido entre las paredes nacaradas de su casa; corta después el limón, el cilantro, las cebollas moradas, con la misma fina y rápida destreza de su colega, el vendedor de naranjas. Toda su fortuna está a la vista, pero los dos afrontan el destino con la naturalidad confiada de los pájaros.

Como el naranjero, como el ostionero, hay millares y millares. Mujeres, niños, hombres. Venden hojas de tabaco, yerbas medicinales, dulces y pasteles coloreados, tacos —sobre todo tacos—, frutas, pájaros disecados, ofrendas, velas benditas, juguetes de barro, ollas, jarros, flores de papel, santos, periódicos, historias de crímenes, oraciones milagrosas, zapatos viejos, ropas desechadas, chocolate, iguanas, armadillos, serpientes, antídotos contra las serpientes. Se están horas y horas, bajo sus grandes, estrafalarios, deformes sombreros de paja, disponiendo los manojos de hierbas, los montones de fruta, los pescados, con sus manos oscuras y delgadas. Salir de la ciudad, equivale a contemplar esos millares de manos en continuo movimiento, esas manos diestras y suaves que esperan, mientras llega su oportunidad, espantando las moscas, lo que es también una manera de espantar el tiempo vacío.

Es el día de nuestro viaje a La Venta. Por las ventanas del cuarto, observo el remolcador, lleno de gente, cruzar el río. Sus rojos faroles brillan en el sombrío metal del agua. Sobre el cielo incendiado por la aurora se recorta el negro festón de la selva.

Volamos hacia La Venta. El sol nos va siguiendo, a medida que avanzamos, reflejado en el agua de los pantanos revestidos engañosamente de espesa vegetación. En Las Choapas, las torres de los pozos petroleros se levantan a la orilla misma del cementerio. En Agua Dulce, aeródromos, carreteras y pozos extienden sobre el verde tapiz su grandioso y complicado dibujo, mientras el Ferrocarril del Sureste, como un largo gusano, parece huir de las brillantes y agitadas llamas que brotan de los escapes de gas.

Dejo el aeródromo de La Venta y avanzo por un sendero del bosque tropical. Huele a hierbas y a flores desconocidas. En el aire vibran los agudos reclamos de los pájaros. De pronto, al volver un recodo, dos ojos, a ras de tierra, me miran con fijeza. Sabía lo que me esperaba, sí, lo sabía de antemano, pero la fascinación de esos ojos surgiendo en medio de la selva, como los ojos de un jaguar enfrentándose al cazador que le sigue la pista, me hicieron olvidarlo todo, y la presencia de lo sagrado, semejante a un horroroso deleite, la sentí derramarse en medio del bosque solitario.

Avancé luego hasta el cráter en cuyo fondo, vencida por su propio peso, descansa una de las cabezas gigantes. Las lluvias, durante siglos, la han ennegrecido y sólo una vena de musgo verde se destaca en una de sus mejillas. El casco redondo y las piezas rígidas de las orejeras enmarcan el rostro. Los salientes pómulos, el duro entrecejo, los párpados insinuados con suavidad, los sensuales y gruesos labios de la boca representan de un modo tan enérgico al vencedor de la selva y del pantano, que tenemos la sensación de asistir no a una revelación sino a un reconocimiento.

El hombre de La Venta, si bien talló en el jade o modeló en la arcilla pequeñas esculturas a las que distingue el mismo carácter de monumentalidad, prefirió desentenderse de los otros miembros y centrar su avidez creadora en la cabeza humana, seducido por su expresividad, por su misterio, por el rico lenguaje que encierra la peculiaridad de su forma. Separar esa cabeza del cuerpo, darle la autonomía que distingue a la luna colgada encima de los bosques milagrosamente sin que su realismo se divorciara nunca de la masa geométrica de la piedra, fue la hazaña artística que llevó a término el desconocido “olmeca” de las márgenes del Coatzacoalcos.

El río, el inmenso río, surcado por ferris, lanchones, remolcadores, barcos plataneros. Humean talleres y locomotoras. Arriba, la refinería de Minatitlán, con sus grandes esferas plateadas, sus torres y sus chimeneas junto a las cabañas de techo puntiagudo, la ropa tendida a secar y los muelles de podridos maderos. Y la selva, el empuje de los verdes, los chorros de la vegetación, sombreando los ríos y los caminos de tierra colorada. En la otra orilla, el tubo de la aspiradora vierte el azufre amarillo sobre las bodegas de un carguero. Me pregunto: ¿Por qué el azufre no lo explotó Petróleos? ¿Por qué se entregó esta nueva riqueza a los norteamericanos?

Pienso en Cárdenas. Gracias a su fe, a su heroísmo, a su amor por la patria, es posible este increíble milagro, esta realidad de un bien recobrado para siempre. Hemos reconquistado el río Coatzacoalcos que fue holandés, inglés, norteamericano. La nube amarilla de la Sulphur es la única mancha que empaña este claro horizonte.

A pesar del canal de Panamá y de la decadencia del ferrocarril del Istmo, Coatzacoalcos prospera. Sinfonolas, hoteles, cines, caminos, tehuanas descalzas de flotantes vestiduras, zopilotes, rancheros, petroleros, pescadores, marineros, ingenieros, aviadores, mendigos y vendedores orientales ofrecen una rara y endiablada mezcla de lo antiguo y lo moderno.

Se cruza el río y en la ribera opuesta, donde principia el Ferrocarril del Sureste, a la sombra de las palmeras, cerca de las fraguas, de los talleres al aire libre y de las cabañas miserables de los pescadores, descansa el tren que sale a Campeche. Lo compone una máquina diesel, un coche comedor, un dormitorio y tres carros europeos pintados de rojo. Son los mismos carros alfombrados y refrigerados que recorren los paisajes suizos, los mismos que se deslizan frente a los castillos bañados por el Danubio.

Los descontentos no ocultan su despecho:

“¿A qué tanto lujo —gruñen—, si sólo viajan los indios ’macheteros’? Con sus horribles patas llenas de lodo, echan a perder las alfombras y los asientos forrados de terciopelo.”

Los viajeros ignoran todo esto. Los veo estirarse y suspirar complacidos. Viven en casas sucias, dentro de la selva palúdica, y nunca han tenido una oportunidad semejante.

Un joven campesino, con su machete colgado al hombro, recoge sus objetos: un morral, una escopeta. Luego mira el sillón vacío. Hay un poco de lodo, ya seco, en la alfombra. Vuelve a sentarse, y de un modo discreto —¡Señor, hay que guardar las apariencias!— lo limpia con su pañuelo. Luego baja y se pierde entre los árboles silbando una tonada.

Al través de las ventanas desfila el bosque. A las ceibas se abrazan los nidos de las hormigas; en las charcas, los perezosos lagartos duermen la siesta en compañía de sus amigas las tortugas; las garzas blancas vuelan sobre lirios azules y los tucanes se están inmóviles en las ramas de los árboles, fatigados de no lograr sacudir el estorbo de su enorme pico.

Por la mañana, las montañas arboladas aparecen cubiertas de niebla. Tembladeras y pantanos cuajados de platanillos y de orejas de elefante forman lagunas y remansos donde se reflejan los pesados ramajes del trópico. En largos trechos las enredaderas vencen a los árboles sofocándolos bajo su manto bordado de flores. Tabasco es el reino del agua, del brillo, de la onda, del perfume y del canto. Aquí se deslizan los ríos gigantes de México: el Mezcalapa, de cielos escarlata; el Tulijá, todo reflejos y transparencias; el violento Usumacinta; el verde y remansado San Pedro.

Tierra virgen, futura gran despensa del mexicano, sobre la que flotan las nieblas del primer día de la creación, nos deja una figura simbólica: la del niño desnudo que, rodeado del mundo vacío, saluda el paso del tren agitando en el aire su manita.

Estas tierras de aluvión que hicieron retroceder a las aguas del Atlántico las cruzamos hoy gracias al heroísmo de un grupo de jóvenes ingenieros. Los problemas de un ferrocarril tropical son muy diferentes a los de otros ferrocarriles más estables. El agua de la lluvia socava en una noche los terraplenes, deshace los taludes, derrumba las montañas. Los ríos, que ayer se deslizaban bajo los puentes, al día siguiente cambian su curso y se lanzan contra las márgenes; las yerbas y la humedad invaden las vías y pudren los durmientes.

El Mezcalapa, por ejemplo, sin previo aviso, abandonó su cauce y principió a golpear el terraplén de la vía situado a medio kilómetro del enorme puente de acero. Hubo necesidad de transportar toneladas de rocas y formar un verdadero rompeolas para domar la impetuosa corriente.

La batalla contra los ríos, las ciénagas, las montañas derrumbadas —los elementos que deshicieron la expedición de Cortés a Las Hibueras— no termina nunca. De día y de noche, bajo el sol y las lluvias, entré el fango y las arenas movedizas, los pequeños armones de los ingenieros recorren sin cesar los 735 kilómetros de vía; una red de talleres ocultos en la selva, un ejército de trabajadores que mueven picos y palas, grúas, plataformas y revolvedoras de cemento, enderezan taludes, cambian durmientes, reparan canales y puentes para que los trenes lleguen a tiempo y el lejano sureste pierda el carácter insular que siempre lo distinguió en la atormentada geografía de México.

A partir de su descubrimiento en el siglo XVIII, Palenque ha logrado hechizar a todos sus visitantes, con la sola excepción de Graham Greene, afligido por una larga caminata en mula y algunas diarreas adicionales. Su descubridor, el capitán Del Río —1787—, otro capitán, Guillaume Dupaix —1805—, el longevo y fecundo V. F. Waldek, “se casó —escribe Laurette Séjourné—, tuvo un hijo a los 80 años y murió a los 109”, Stephens, pionero de la arqueología maya, y el notable dibujante norteamericano Catherwood —1839—, Desiré Charnay, académico que debía limpiar diariamente su sombrero de la profusa vegetación causada por la humedad de la selva —1857—, Maudslay, Seler, Tozzer, Spinden, Morley, Blom, Thompson —entre ellos, dos mexicanos ilustres: Miguel Ángel Fernández y Alberto Ruz Lhuillier—, han sentido de un modo o de otro la fascinación de esas ruinas.

Palenque es, justamente, unas ruinas. Unas ruinas, y una selva espesa, húmeda y alta, habitada por criaturas ruidosas e invisibles. Ruz Lhuillier la compara a una fábrica. Un estruendo de sierras, de perforadoras, de martillos golpeados rítmicamente, de ruidos sofocados y arrastres metálicos, se escucha dominado por el chillido de los pájaros y el rugido de los monos saraguatos.

Abundan el puma y el jaguar, pero no son ellos los principales enemigos del hombre, sino la venenosa nauyaca que reina en Palenque sobre un variado muestrario de serpientes. Cierta vez que el pintor Agustín Villagra se hallaba en una cámara del palacio entregado al dibujo, los trabajadores mayas abandonaron su quehacer apresuradamente y se marcharon diciéndole: “Adiós, profesor; lo dejamos muy bien acompañado.” Villagra, inquieto, no tardó en descubrir a su inesperado huésped: una nauyaca lo miraba con fijeza desde una grieta de la bóveda.

Al lado de la nauyaca figuran arañas grandes como sapos y alacranes ponzoñosos; el mosco palúdico —Palenque tiene la gloria de ser una de las regiones más azotadas por el paludismo en el mundo—, la mosca chiclera que pica la nariz y las orejas produciendo su caída, y otra mosca maligna, el colmoyote, cuya particularidad consiste en introducir bajo la piel un huevecillo que al poco tiempo se transforma en un gusano peludo. Por añadidura —sólo cito aquí ejemplos aislados de una lista interminable—, los monos saraguatos, no conformes con imitar a la perfección el rugido del león, resultan los más activos transmisores de la fiebre amarilla.

La selva es el escenario de una lucha por la vida de intensidad poco común. La mayoría de los animales se devoran los unos a los otros con inconsciente naturalidad y si bien los órganos de la defensa como los del ataque se hallan proporcionalmente desarrollados en todos ellos, son los insectos, a causa de su manifiesta debilidad, los que recurren a los más ingeniosos medios con el fin de sustraerse a la persecución de sus enemigos.

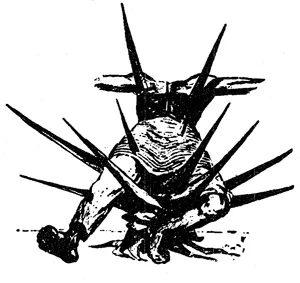

Los hay como hojas secas o como briznas de hierba que inesperadamente levantan el vuelo; conocida es la gran mariposa que asusta a los pájaros pintándose en las alas los ojos de la lechuza mientras su cuerpo alargado sugiere un corvo pico; y es todavía más notable, aunque menos familiar, el mimetismo del caimán pulgón, protegido con una máscara córnea y hueca que representa a la perfección la cabeza brutal de los lagartos.

La voracidad de la fauna tiene su complemento en la voracidad de la flora. La selva no sólo es devorada por ejércitos insaciables de hormigas, de insectos y de pájaros, sino que a su vez se devora a sí misma en una escala de grandiosa espectacularidad. Apenas hay árbol que no se vea asaltado y medio asfixiado por un espeso manto de enredaderas, bejucos y plantas parásitas. De hecho, en los tres pisos del bosque tropical —el mojado y oscuro donde vegetan las plantas de sombra, el intermedio de los arbustos y el aéreo del techo— se libra una lucha de exterminio. Los agresivos vegetales necesitan espacio vital y hacen valer sus derechos continuamente atropellados. Hay unos que reclaman la sombra —son los cegatos— y para conservar la humedad indispensable deben permanecer contra todo intento de expulsión bajo la protección de la selva; hay otros, en cambio, que tratan de ganar su lugar al sol y deben adelgazar sus troncos para abrirse paso, a codazos, entre los ramajes vecinos. Un vuelo sobre el bosque hace resaltar el dramatismo de estos ignorados combates. Las copas, de distintos verdes, a veinte metros de altura, se abren expansivas y dominantes y con frecuencia se mezclan abrazándose con sus poderosas ramas y tratando de prevalecer sobre las demás, esforzada y silenciosamente.

Un árbol particularmente agresivo, al que se le ha dado el nombre de matapalo —oveja negra de la apacible familia de las higueras—, podría ser visto como el símbolo de esta lucha que no da cuartel ni lo pide. Verdadero pulpo vegetal, con sus raíces tentaculares y su tronco flexible y vigoroso rodea a los árboles que tiene a su alcance, les chupa la savia y termina estrangulándolos.

Una selva así, tan voraz, tan fecunda, tan poco hecha para la convivencia humana, es natural que nos haga pensar en los esfuerzos del hombre por dominarla. El maya no sólo edificó una ciudad en las e...

Índice

- Portada

- Portadilla

- Créditos

- Índice

- El libro de la infamia

- Ki, la historia de una planta

- Sobre el Auhor

- Notas