![]()

En el país

de las nubes

A Elena Poniatowska

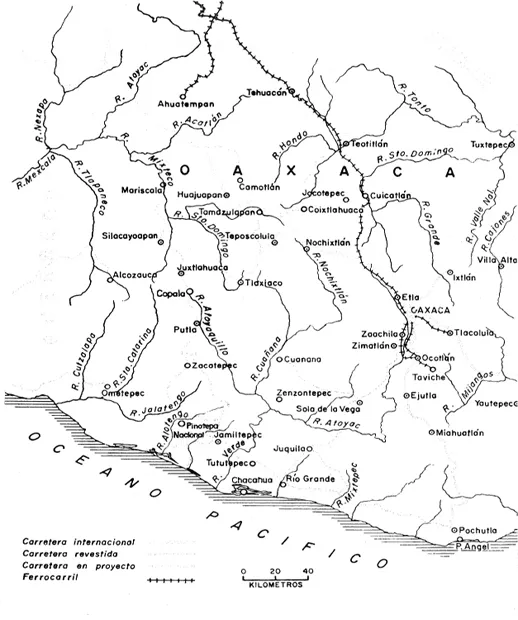

Después de un viaje en que recorrí las dos Mixtecas llegando hasta la costa del Pacífico, y luego de observar cómo viven los mixtecos, pensé que si lograba contrastar su miseria y decadencia con su antigua grandeza, podía dar a los lectores una idea más cabal de las dimensiones de su tragedia.

Tenía una información de primera mano sobre las condiciones en que viven actualmente, pero carecía de elementos que me permitieran ofrecer una visión de su esplendor pasado porque no existen libros que traten el desarrollo de la vida y de la cultura mixtecas como un todo, y porque las descripciones de una cultura antigua, si no se relacionan a un contexto eficaz, sólo son de interés para los especialistas.

Entonces recordé que había tratado en un reportaje bastante extenso el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán realizado por Alfonso Caso el año de 1932 y decidí que ese episodio —el más fascinante de la arqueología mexicana—, podía servirme para contar la historia de los mixtecos y darle el contexto deseado, ya que de esa tumba zapoteca perdida en un cementerio zapoteco, viejo de dos mil años, salieron los fantasmas de unos príncipes mixtecos entonces bastante desdibujados y con esos fantasmas, reclamando su derecho a la vida histórica, salieron los vestigios de su cultura y de su arte refinado.

La identificación de dos culturas esenciales en Mesoamérica, la exploración de la ciudad sagrada de Monte Albán, la lectura e interpretación de los códices que le permitió a Caso reconstruir la vida de tres mil príncipes y 800 años de historia americana, las aventuras, experiencias y emociones del arqueólogo que logró desenterrar del polvo esos mundos destruidos, sólo podían ser relatados por el mismo Caso, lo cual por otro lado convenía a la índole de mis libros sobre los indios donde trato de recoger con fidelidad las historias que refieren mis protagonistas.

Me acerqué a Caso con este propósito y él, a pesar de sus ocupaciones y de sus trabajos científicos, supo dedicarme muchas horas de su tiempo. Nuestras conversaciones de hecho comenzaron en Monte Albán, hace ya algunos años y han continuado en su biblioteca de la ciudad de México, durante varias semanas.

Caso no se limitó a conversar y a responder mis preguntas, sino que me proporcionó numerosos códices y trabajos de investigación, gracias a los cuales pude opinar y completar muchas de sus informaciones. Sin embargo, lo principal de mi tarea consiste en esas pláticas y naturalmente en las resonancias y sugestiones que en mí provocaron al abrirme caminos por el desconocido País de las Nubes.

La historia de los mixtecos, unida a la de sus vecinos los zapotecos constructores de Monte Albán posee un dinamismo, un refinamiento y una fuerza dramática que se la asocia instintivamente al mundo de Shakespeare o al de los príncipes del Renacimiento italiano. La vida del Príncipe 4 Viento Serpiente-de-Fuego, por ejemplo, no es muy diferente a la vida de los reyes que figuran en los dramas de Shakespeare. Dentro de las pequeñas cortes mixtecas a veces opera un elemento religioso y mágico que de algún modo trata de normar las acciones humanas, pero aún ese elemento, con ser tan poderoso, no basta para modificar el conjunto de unas luchas dinásticas en que las ambiciones, las guerras, los asesinatos, las uniones incestuosas se entrelazan para darnos una desgarradora visión del mundo y del hombre.

Reconstruir aunque sea un fragmento de esa civilización, penetrar en su ambiente mágico, seguir las hazañas y las vicisitudes de los príncipes combatientes, recorrer las ruinas de sus grandes ciudades dominadas alguna vez por sacerdotes como el misterioso 1 Muerte, ante el cual se inclinaban los conquistadores, plantea una serie de problemas culturales y evoca un mundo de arte, de imágenes, de pasiones y de espectros sangrientos que ejerce sobre el espíritu una atracción irresistible.

Pero hay algo más. La posibilidad de saber lo que ha quedado de ese esplendor, lo que es hoy la vida de los descendientes de aquellos príncipes, sacerdotes, guerreros, artistas y campesinos, no resulta menos sorprendente. Los mixtecos actuales —más de medio millón—, permanecen congelados, no precisamente en su antiguo paisaje, sino en las condiciones peculiares creadas por la Conquista. En ese sentido, su mundo actual, es un mundo extremadamente viejo. Viven hoy como pudieron haber vivido en 1565, es decir, con cuatro siglos de retraso en relación a otros lugares del país que realmente viven en 1965. Se nos dirá que ya no existen los corregidores, los encomenderos, los alcaldes mayores, ni los caciques indios cuyos fueros respetó la corona española, o que la Revolución barrió con los nuevos latifundistas y esto es cierto, pero no lo es menos que todos esos corregidores, encomenderos, alcaldes mayores y latifundistas siguen viviendo en las figuras no bien estudiadas pero igualmente execrables de los grandes acaparadores de Tehuacán y Puebla, de los comerciantes de Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Putla, de los fabricantes de aguardiente, de los jueces y de las autoridades municipales que debido a un proceso de mimetismo social y económico, han reemplazado a los viejos explotadores de los indios. Los mixtecos cayeron en la trampa del feudalismo en 1521 y la verdad es que no han logrado liberarse de ella. No hay esperanzas de que se liberen pronto. Ni siquiera existe la posibilidad de que un juez les haga justicia en un momento dado.

Pero no adelantemos conclusiones. Por lo que hace a los indios, siempre nos acercaremos a ellos con una mezcla de asombro, de admiración, de dolor, de rebeldía y de impotencia. Los habitantes del País de las Nubes —Nuñumá—, como se llama en su lengua la Mixteca, no tienen por qué ser una excepción en el conjunto sagrado y miserable de la vida indígena mexicana.

I. El esplendor

A las seis de la mañana el joven arqueólogo abandonó la tumba. Aún persistía, impregnándolo, el olor dulzón y caliente de la lámpara de gasolina y respiró con delicia el aire fresco del amanecer. Volaban los pájaros. Desde la altura en que se hallaba, las montañas rosas, pajizas, azules, cobaltos, unas duras, casi minerales, otras muy dulces, casi traslúcidas, brillaban en el cielo invadido por una luz creciente.

Unos minutos después, el sol terminó su ascenso y de pronto todo el Valle de Oaxaca desplegó sus tiernos azules, sus ocres matizados, sus verdes jugosos. Principiaba un nuevo día y con él esos juegos de luces y de sombras, esas ondas de colores, esas melodías que los señores de Monte Albán habían contemplado sobre las terrazas de sus templos, durante un milenio.

A sus pies se extendía abrupto el cementerio de los zapotecos —cementerio viejo de 18 siglos—, que acababa de entregar uno de sus turbadores secretos: la tumba más rica del continente americano.

Una idea fija dominaba al arqueólogo: “Todos de niños —se decía— soñamos con encontrar un tesoro, pero yo lo he encontrado realmente.”

No, no estaba soñando. Tenía en las manos una caja de zapatos en la que había colocado sobre algodones 35 grandes joyas de oro y de su memoria no podía desvanecerse la visión de aquella tumba ruinosa, invadida por el polvo y las piedras caídas de la bóveda, donde centelleaban las orejeras de cristal de roca, los huesos de jaguar labrados con escenas históricas, los jades, las copas transparentes de la más pura forma. Lo que Cortés le había escrito al emperador Carlos V acerca de los tesoros de Moctezuma, el pasmo de Bernai Díaz cuando vió las joyas indias la noche terrible en que se juntó el botín de Tenochtitlán y los soldados se jugaban su parte con cartas sacadas al cuero de los tambores, cobraban una nueva realidad. No habían exagera do. No trataron de deslumhrar a Europa con historias fingidas. Allí estaba, en su caja de zapatos, para demostrarlo, el pectoral de Xipe Totec, el dios de la primavera y de los joyeros, cubierto su rostro con la piel del enemigo vencido, como la primavera viste la tierra y el joyero derrama el oro fundido sobre su molde. El pequeño rostro monumental y severo del Xipe Totec. No guardaba ninguna relación con los rostros ahogados por los plumajes y los tocados de las urnas zapotecas. La sencilla cinta de la corona que remataban finos hilos de oro y dos cordones caídos a los lados, las grandes orejeras esculpidas con muertes, el bezote en forma de mariposa, subrayaban el recogimiento de ese rostro enmascarado donde las aberturas de los ojos —dos medias lunas invertidas—, establecían una correspondencia con la abertura de la boca entreabierta, como los triángulos grabados en los párpados, lo establecían con las grecas, apenas insinuadas que circundaban los ojos y venían a cerrarse sobre la misma curva de la hermosa nariz.

No había tiempo de pensar en el Xipe Totec. No había tiempo de pensar tampoco en el Caballero Tigre —la imagen del guerrero victorioso—, o en los signos inquietantes que revestían su pecho, ni había tiempo para deleitarse con los pendientes, los collares y los brazaletes que llenaban su caja, ni mucho menos tratar ahora de descifrar esa escritura y ese nuevo estilo artístico tan diferente de todo lo que se conocía entonces como zapoteco. De un Monte Albán zapoteco, de la tumba zapoteca de un cementerio zapoteco, salían los fantasmas de una nueva cultura, los huesos, las joyas y la escritura de unos señores extranjeros —y por ello doblemente intrusos— que estaban en medio de la esplendorosa Acrópolis sin que nadie —ni el mismo arqueólogo— pudiera explicar plausible, satisfactoriamente su arbitraria presencia.

Fascinación de la Montaña Sagrada

La historia de la tumba 7 no comienza en 1932, fecha de su descubrimiento, sino cinco años atrás, cuando Alfonso Caso, visitó por primera vez Monte Albán en compañía del arqueólogo italiano Callegari, atraído por los signos misteriosos de las estelas zapotecas.

—Aunque Monte Albán —principia Caso su relato—, era entonces una montaña más del valle de Oaxaca, un lugar de límites imprecisos que peleaban las aldeas de San Martín y Jojocotlán, se consideraba como una de nuestras grandes reservas arqueológicas. Gamio había logrado que los dos pueblos cedieran al Estado su montaña, incluso se nombró a Martín Bazán inspector de la zona, y el mismo Gamio tenía la idea de emprender exploraciones allí, proyecto que nunca pudo realizar por haber entrado a la política.

—En ese año de 26 los campesinos habían dejado de sembrar pero todavía se veían en la gran plaza los surcos del arado y las cañas de la última cosecha. Los montículos bajo los cuales yacían palacios y templos estaban cubiertos de enormes cedros, de arbustos y de hierba.

—Monte Albán ejercía sobre mí una fascinación creciente. Recuerdo una mañana que habíamos subido entre la niebla espesa y blanca que cubría el suelo de la plaza de donde surgían los montículos como islotes oscuros [lám. I]. Los caballos permanecían invisibles y sólo nuestras cabezas sobresalían de la niebla. Arriba brillaba el sol intensamente. Parecía que caminábamos en el país de las nubes, lejos del mundo y de sus preocupaciones habituales.

—En aquella época se cruzaba el Atoyac por un vado y en el ascenso empleábamos una hora o una hora y media. Llegados a las ruinas, tomaba fotografías, dibujaba estelas, piedras, dinteles, y en la tarde emprendíamos el regreso a Oaxaca. La inmensa montaña había sido transformada por el hombre, modificada profundamente. Ahí estaban las huellas, aún borrosas, de una compleja y extraordinaria civilización dispuesta a revelar sus secretos. Decenas de montículos inexplorados, de tumbas, de patios, de terrazas que corrían a lo largo de las faldas, esperaban al arqueólogo. Y no sólo era Monte Albán. Los cerros vecinos Argompai, el Gallo, el Plumaje, el Pequeño Albán, habían sido trabajados de un modo semejante y aquella obra de convertir montañas enteras en santuarios, la visión de ese paisaje mágico, las leyendas que circulaban acerca de tesoros fabulosos, me hicieron perder la cabeza. Años más tarde, cuando todo había pasado, encontré una de las primeras historias que originó la Montaña Sagrada de los zapotecos.

La historia del Capitán Manco

El capitán de nuestro cuento había perdido el brazo a causa de una vulgar reyerta, después de la Conquista, lo cual le impidió escribir al Emperador el usual memorándum solicitando a cambio de su heroico miembro sacrificado en defensa de la Religión y la Corona, un modesto repartimiento de indios. No aprovechó tampoco la simpatía que despierta un guerrero mutilado a fin de obtener un tenentazgo, un corregimiento, o un empleo de sellador de la plata real. Lejos de eso, o de intentar el descubrimiento de una mina, se fue derecho al palacio de Coyoacán y le pidió a Cortés una autorización para saquear legalmente las tumbas de Oaxaca. Cortés debe haberse sonreído socarronamente entre su barba y firmó la autorización. Gracias a Dios estaba acostumbrado a las chifladuras de los conquistadores y ciertamente México ofrecía más sepulcros de señores indígenas de los que podían solicitarle sus antiguos compañeros de armas.

El capitán apareció luego en Oaxaca y con el mismo fervor que repartió cuchilladas durante la guerra, se dio a la tarea de violar los sepulcros en que disfrutaban de un bien ganado reposo los sacerdotes, los guerreros y los príncipes. Sus huesos fueron dispersados. Las urnas, las imágenes de los dioses, los vasos y los platos pintados, quedaron hechos pedazos. Al capitán le interesaban las joyas. Su única mano recogía y apartaba amorosamente del polvo sepulcral las perlas, los jades labrados, las máscaras de mosaicos, los collares, brazaletes y pectorales de oro y los iba guardando en cofres cinchados de hierro y protegidos con enormes cerrojos que él había mandado construir a los herreros de la Nueva España.

Pronto llenó sus cofres; las muías los cargaron a Veracruz y se embarcó para España. Sólo a bordo de la nao, protegido por los cañones de la flota imperial, podía sentirse a salvo. Se había escapado a la piedra de los sacrificios, a las flechas, a las calenturas mortales, a la miseria.

Tenía la convicción de que lo aguardaba el paraíso y en esto, como en lo demás, no se engañaba. Un día sopló el huracán y en un remolino se hundió la nave y desapareció el capitán manco y su tesoro.

Una escritura nueva

Levantada sobre los tiernos verdes de su valle, la Montaña Sagrada estaba al fin dispuesta a entregarse. Pero ¿cómo se entrega una civilización que ha permanecido sepultada durante siglos? Pues se entrega lo mismo que una difícil mujer, o una plaza fuerte, después de un asedio prolongado en el que han entrado en juego la devoción y la paciencia, el estudio riguroso y las corazonadas, la locura y el empleo de una serie de técnicas y recursos que aparentemente no están encaminados a la rendición final.

—Mientras las investigaciones de los arqueólogos avanzaban en Teotihuacán y en otros lugares, las que se referían a Oaxaca permanecían estacionarias. Desde luego existían descripciones de viajeros acerca de ciudades fortificadas, palacios, orfebrería y cerámica, descripciones que venían repitiéndose a lo largo de los años de un modo mecánico. Se hablaba confusamente de una cultura mixteca-zapoteca y hasta 1927 nadie había realizado un esfuerzo serio por leer los signos grabados en las estelas, en las piedras de los palacios, los santuarios y las tumbas.

—¿Qué hice entonces? —se pregunta Caso—. Primero, tuve necesidad de localizar esos signos dispersos en Monte Albán, en pueblos desconocidos y en museos del extranjero, describirlos y formar con ellos un catálogo. Después vino la tarea de hallarles una traducción adecuada. Así pude determinar el signo del año, el de los días y posiblemente el de algunos meses. Encontré que las manos y los pies representaban ciertos verbos como subir, bajar, conquistar, y logré descifrar el glifo del cerro, y el del cielo dibujado siempre como las fauces de una inmensa serpiente.

—Mi estudio de 40 piedras, acompañado de sus fotografías y sus dibujos, lo publiqué el año de 1928, bajo el título común de Las estelas zapotecas. Había descubierto un calendario perfecto, y una escritura que relataba hechos, es decir que tenía un carácter histórico. Era una escritura diferente a la maya o a la mexicana, una escritura que no podía leer, si bien de tarde en tarde descubría sucesos ocurridos muchos siglos atrás: la conversación de dos reyes; señores con las manos atadas a la espalda, personajes divinos que descendían del cielo para darle a una pareja de príncipes el regalo más precioso: el hijo por nacer, simbolizado en un collar de jades.

—El estilo de esas cuarenta estelas guardaba una estrecha semejanza con las urnas funerarias y una profunda diferencia con los códices, y como las urnas y los códices se atribuían en aquella época a los zap...