- 320 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

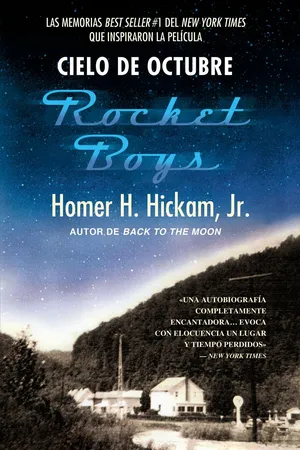

Cielo de octubre (Rocket Boys)

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado

- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.

- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.

Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.

Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.

Sí, puedes acceder a Cielo de octubre (Rocket Boys) de Homer Hickam en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Tecnología e ingeniería y Biografías de ciencia y tecnología. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Tecnología e ingenieríaCategoría

Biografías de ciencia y tecnología1

COALWOOD

NO FUE HASTA QUE empecé a construir y lanzar cohetes que descubrí que en mi pueblo se libraba una guerra por cada niño y que mis padres estaban enzarzados en una batalla sin derramamiento de sangre para decidir cómo íbamos a vivir nuestras vidas mi hermano y yo. Que, si una chica te rompe el corazón, otra, con mejores intenciones y menos virtud, puede arreglártelo en la misma noche. Y, finalmente, que la disminución de entalpía en un conducto convergente puede transformarse en energía cinética a propulsión si se añade un conducto divergente. Cada uno de mis amigos descubrió sus propias verdades construyendo cohetes, pero estas fueron las mías.

Crecí en Virginia Occidental, en Coalwood, un pueblecito construido encima de un yacimiento con el solo propósito de extraer sus millones de toneladas de carbón bituminoso. En 1957, cuando cumplí los catorce y empecé a construir cohetes, había casi dos mil personas viviendo en el pueblo. Mi padre, Homer Hickam, era el capataz de la mina, y nuestra casa estaba a unos cientos de metros de la bocamina, un pozo vertical de doscientos cuarenta metros de profundidad. Desde la ventana de mi dormitorio podía ver la torre negra de acero que se alzaba por encima de la entrada y seguir las idas y venidas de los hombres que trabajaban en la mina.

Unos raíles conducían hasta otro pozo que se utilizaba para sacar el carbón, y encima se encontraba la estructura para subirlo, cribarlo y descargarlo, llamada «cargadero». Cada día entre semana y, en los buenos tiempos, incluso los sábados, veía pasar los vagones ennegrecidos, desfilando por debajo del cargadero para ir recibiendo sus masivos cargamentos, y observaba cómo se los llevaban las locomotoras, tirando pesadamente de ellos entre bocanadas de humo y vapor. A lo largo de todo el día, el incesante repiqueteo de los pistones retumbaba por los estrechos valles y nuestro pueblo se sacudía con los chirridos del acero de las locomotoras a medida que ganaban velocidad. De los vagones abiertos se alzaban nubes de carbonilla que, omnipresente, se colaba por las rendijas de las ventanas y por los resquicios de las puertas. Cada mañana de mi infancia, al levantarme, veía alzarse un polvillo negro y brillante que se desprendía, flotando, de mis sábanas. Y, por la noche, al quitarme los zapatos, tenía los calcetines tiznados de carbón.

Como todas las de Coalwood, nuestra casa pertenecía a la compañía minera. Te cobraban una pequeña cantidad por el alquiler, que se restaba automáticamente del salario de cada minero. Algunas de las casas eran minúsculas, de un solo piso y una o dos habitaciones. Otras, amplias y de dos pisos, se habían construido inicialmente como pensiones para los mineros solteros durante los prósperos años veinte, pero durante la Gran Depresión de la década siguiente se dividieron en viviendas familiares. Cada cinco años la compañía pintaba todas las casas de Coalwood de un mismo blanco, que pronto se teñía del gris del carbón que traía el aire. En primavera las familias solíamos limpiar a conciencia el exterior de nuestra casa, armados con cepillos y mangueras.

Cada casa de Coalwood tenía su correspondiente patio vallado y, como el nuestro era mayor que el de los demás, mi madre plantó una rosaleda. Llenaba sacos de tierra de la montaña y los llevaba al hombro hasta el patio, donde abonaba, regaba y podaba cada rosal con esmero. Todos sus esfuerzos daban su fruto en primavera y verano: las magníficas flores, rojas como la sangre, además de delicados capullos rosados y amarillos, se rebelaban contra el verde oscuro de los cerrados bosques de alrededor y se alzaban, desafiantes, ante la lúgubre mina, entre negruzca y grisácea, que estaba a poca distancia del pueblo.

Nuestra casa estaba en la esquina donde la carretera estatal giraba hacia la mina, al este. Otra carretera, asfaltada por la empresa, trazaba el recorrido inverso hasta el centro del pueblo. Main Street, la calle principal, estaba en un valle tan angosto que había algunos tramos donde cualquier chico con un buen brazo podía lanzar una piedra desde un lado y llegar al otro. Cada mañana de los tres años anteriores al instituto me subí a la bici con una bolsa de lona blanca al hombro y repartí el periódico, el Bluefield Daily Telegraph, por todo el valle, hasta dejar atrás la escuela de Coalwood y las hileras de casas que seguían un pequeño arroyo; mi recorrido terminaba en las laderas de las montañas de delante. A un kilómetro y medio de Main Street había una gran hondonada en las montañas, donde se encontraban dos riachuelos. Allí estaban las oficinas y la iglesia de la compañía, el hotel Club House, también de la compañía, el edificio de correos (donde, además, pasaban consulta el doctor y el dentista de la compañía) y, finalmente, la tienda principal de la compañía, a la que todos llamábamos «la tienda grande». En una colina más alta estaba una mansión con torreones donde vivía el capataz general de la compañía, a quien los propietarios, desde Ohio, habían enviado para que supervisara sus posesiones. Hacia el oeste, Main Street pasaba entre dos montañas donde se apiñaban las casas de los mineros de Middletown y Frog Level. Dos cruces más adelante, en las hondonadas de las montañas, se encontraban los asentamientos de la gente de color, Mudhole y Snakeroot. Allí terminaba el asfalto y empezaban los caminos polvorientos y llenos de baches.

En la entrada de Mudhole había una minúscula iglesia de madera a cargo del reverendo Little Richard. El apodo, Little, le venía por su parecido con el cantante de soul. En Mudhole no había nadie suscrito al periódico, pero siempre que me sobraba uno lo dejaba ahí, en la iglesia, y con el paso de los años el reverendo Richard y yo acabamos haciéndonos amigos. Me encantaba cuando el reverendo encontraba un momento para salir al porche de la iglesia y contarme rápidamente una historia de la Biblia. Lo escuchaba sin bajar de la bicicleta, fascinado por su voz profunda y resonante. Me gustó especialmente la descripción que me hizo un día de Daniel en el foso de los leones. Mientras imitaba, con los ojos como platos, el asombro de los captores de Daniel al descubrir a su prisionero paseándose por el foso y con el brazo encima de un león enorme, yo me reía a carcajada limpia.

—Vaya con este Daniel, cómo conocía al Señor —terminó el reverendo, con una sonrisa, mientras yo seguía riendo—. Y por eso era tan valiente. Y tú, ¿qué, Sonny? ¿Tú conoces al Señor?

Tuve que reconocer que yo no estaba muy seguro de que fuera así, pero el reverendo dijo que no pasaba nada.

—Dios cuida de los locos y de los borrachos —dijo con una sonrisa enorme que dejaba al descubierto su diente de oro—, así que me imagino que también cuidará de ti, Sonny Hickam.

A partir de entonces, cuando me metía en líos, pensaba a menudo en el reverendo Richard, en su percepción del sentido del humor de Dios y en su cariño divino por los atolondrados como yo. Estas reflexiones no me hicieron tan valiente como el bueno de Daniel, pero al menos me daban la esperanza de que el Señor me ayudaría a apañármelas un poco.

La iglesia de la compañía, donde asistíamos la mayoría de los blancos del pueblo, estaba en una pequeña colina cubierta de hierba. A finales de los años cincuenta, acabó a cargo de un empleado de la compañía, el reverendo Josiah Lanier, que resultó ser metodista. La denominación del predicador que contrataba la compañía pasaba a ser automáticamente la de todos los parroquianos. Antes de convertirnos en metodistas recuerdo haber sido bautistas y, durante un año, algo parecido a pentecostales. El predicador pentecostal asustaba a las mujeres con las amenazas de fuego, azufre y muerte que lanzaba desde el púlpito. Cuando se le acabó el contrato, el reverendo Lanier pasó a ocupar su lugar.

Yo me sentía orgulloso de vivir en Coalwood. Según los libros de historia de Virginia Occidental, nadie había vivido en los valles y colinas del condado de McDowell antes de que llegáramos nosotros para extraer el carbón. Las tribus cheroquis cazaban en la zona de vez en cuando hasta principios del siglo XIX, pero el terreno les parecía demasiado árido y duro. En una ocasión, cuando tenía ocho años, encontré una punta de flecha de piedra incrustada en el tocón de un roble viejo, en la montaña que había detrás de casa. Mi madre me dijo que algún ciervo se debía haber librado de una buena hace mucho tiempo. El hallazgo me inspiró de tal manera que me inventé una tribu india, los coalicanos, y convencí a mis compañeros de juegos —Roy Lee, O’Dell, Tony y Sherman— de que habían existido de verdad. Bajo mis instrucciones nos pintarrajeamos la cara con jugo de bayas y nos pusimos plumas de pollo en el pelo. Durante varios días nuestra pequeña tribu de salvajes se dedicó a asaltar y masacrar todo Coalwood. Rodeamos el Club House y, con arcos de abedul y flechas invisibles, apuntábamos a los mineros solteros que vivían ahí y que volvían de trabajar. Siguiéndonos la corriente, algunos se desplomaban y se retorcían de forma bastante creíble sobre el impoluto césped del hotel. Cuando les tendimos una emboscada a los mineros en la puerta del cargadero, los que empezaban su turno se metieron en el papel e hicieron ver que abrían fuego contra nosotros entre gritos. Mi padre observó el incidente desde su oficina en el cargadero y salió a poner orden. Aunque los coalicanos lograron dispersarse por las colinas, a la hora de cenar el cabecilla de la tribu recibió la advertencia de que la mina era para trabajar, no para jugar.

Nuestro asalto en la montaña a algunos chicos mayores que jugaban a vaqueros —entre los que estaba mi hermano, Jim— desató una cruenta batalla imaginaria hasta que Tony, que se había subido a un árbol para ver mejor el combate, pisó una rama podrida y se rompió el brazo al dar contra el suelo. Orquesté la construcción de una camilla con ramas y cargamos al gran guerrero hasta su casa. El médico de la compañía, el doctor Lassiter, fue hasta la casa de Tony en su antiguo Packard y entró. Cuando nos vio, todavía cubiertos de plumajes y pinturas de guerra, el doctor se presentó como «el gran curandero». Compuso el brazo de Tony y se lo enyesó. Todavía recuerdo lo que le escribí en el yeso: «Tony, la próxima vez, búscate un árbol mejor». El padre de Tony, un italiano, murió en la mina ese mismo año, así que su madre y él se fueron y nunca supimos nada más de ellos. No me pareció raro: en cada familia de Coalwood había que haber un padre que trabajara para la compañía. La empresa y Coalwood eran uno, lo mismo.

Todo lo que sé sobre la historia de Coalwood y los primeros años de relación de mis padres lo oí en la cocina, tras retirar los platos de la cena. Cuando la mesa estaba limpia, mamá se preparaba una taza de café y papá se tomaba un vaso de leche y, si no estaban discutiendo por una cosa u otra, charlaban del pueblo y su gente, de qué pasaba en la mina o de qué se había dicho en la última reunión del Club de Mujeres. Y, a veces, también contaban historias sobre cómo eran las cosas antes. Mi hermano Jim acababa por aburrirse y pedía permiso para levantarse, pero yo siempre me quedaba, fascinado por los relatos.

El señor George L. Carter, fundador de Coalwood, llegó a lomos de una mula en 1887. Aunque parecía que no hubiera más que bosque, tras cavar un poco, encontró una de las vetas de carbón bituminoso más ricas del mundo. Intentando que la fortuna le sonriera, el señor Carter compró el terreno a los propietarios, ausentes, y empezó a construir una mina. También construyó casas, escuelas, iglesias, una tienda de la compañía, una panadería y un almacén de hielo. Contrató a un médico y a un dentista para que ofrecieran sus servicios a los mineros y sus familias de forma gratuita. Con el paso de los años, su empresa prosperó y el señor Carter mandó que se pusieran aceras y que se asfaltaran las calles, y puso un vallado alrededor del pueblo para que las vacas no camparan a sus anchas por el pueblo. El señor Carter quería que sus mineros tuvieran una vivienda digna, pero, a cambio, exigía que su desempeño en el trabajo también lo fuera. Al fin y al cabo, en Coalwood, por encima de todo, se trabajaba: un trabajo agotador, duro, sucio e incluso mortal.

El hijo del señor Carter volvió a casa tras la Primera Guerra Mundial acompañado por su comandante, un graduado de la Universidad de Stanford llamado William Laird que se desenvolvía de forma brillante tanto en la vida social como en la ingeniería y a quien todos en el pueblo llamaban, con el mayor respeto y deferencia, el Capitán. El Capitán, un hombre grande y efusivo de casi dos metros, vio en Coalwood la oportunidad de poner sus ideas en práctica, un lugar donde la empresa podría traer paz, prosperidad y tranquilidad a sus ciudadanos. Desde el momento en que el señor Carter lo contrató y lo puso al mando del funcionamiento de la mina, el Capitán empezó a incorporar los avances tecnológicos más modernos: hizo que se abrieran pozos de ventilación y, en cuanto resultó práctico hacerlo, sustituyó las mulas que acarreaban el carbón de la mina hasta la superficie por motores eléctricos. Más adelante, el Capitán acabó con toda la excavación manual y trajo unas máquinas enormes, llamadas minadores continuos, para arrancar el carbón de las vetas. El Capitán llevó las ideas del señor Carter sobre la vivienda un poco más allá: proveyó a todos los mineros de Coalwood de una casa con lavabo equipado, una estufa marca Warm Morning en la sala de estar y una carbonera que corría a cargo de la empresa y, para que todos tuviéramos agua corriente, canalizó el agua cristalina de un lago antiguo a trescientos metros de profundidad. Hizo construir parques en ambos extremos del pueblo y fundó varias asociaciones: los Boy Scouts y las Girl Scouts para niños y adolescentes, y el Club de Mujeres. Reabasteció la biblioteca de la escuela de Coalwood con remesas de libros y mandó construir un patio para la escuela y un campo de fútbol americano. Como las montañas interferían con la recepción de los canales de televisión, en 1954 erigió una antena en una cima y ofreció, de forma gratuita, uno de los primeros sistemas de televisión por cable de Estados Unidos.

Aunque no todo era perfecto y siempre había tensiones entre los mineros y la empresa —principalmente por los salarios—, Coalwood no sufrió, durante mucho tiempo, gran parte de la violencia, la pobreza y el dolor en los que se vieron sumidos otros pueblos del sur de Virginia Occidental. Todavía me acuerdo de cuando, sentado a oscuras en las escaleras, escuchaba a mi abuelo paterno —al que llamaba Poppy— contarle a mi padre, en el salón, los sangrientos enfrentamientos que hubo en Mingo, un condado no muy lejos del nuestro. Poppy trabajó allí un tiempo hasta que estalló una guerra entre los mineros del sindicato y los «detectives» de la empresa. Docenas de personas fueron asesinadas y los heridos se contaban por centenares tras las batallas campales con metralletas, pistolas y rifles. Para alejarse de la violencia, Poppy se fue con su familia al condado de Harlan, en Kentucky, pero se trasladaron al condado de McDowell cuando allí también empezó a caldearse el ambiente, y allí acabó trabajando en la mina de Gary. Aunque supuso una mejora, en Gary también había huelgas, cierres y algún que otro descalabro.

En 1934, cuando tenía veintidós años, mi padre se presentó para trabajar como minero en la empresa del señor Carter, atraído porque había oído decir que en Coalwood se podía vivir con dignidad. Casi de inmediato el Capitán vio algo en ese chico flacucho y hambriento que venía de Gary, quizá un diamante en bruto, y lo convirtió en su protegido. Pasados un par de años, el Capitán ascendió a papá a encargado de la sección y le enseñó a dirigir a los hombres y a llevar la mina y a ventilarla, además de transmitirle la visión que tenía para el pueblo.

Tras convertirse en encargado, papá convenció a mi abuelo de que dejara la mina de Gary y se trasladara a Coalwood, donde no había sindicatos y uno podía trabajar en paz. También le escribió a una compañera del instituto de Gary que se había ido a vivir sola a Florida, Elsie Lavender, intentando convencerla para que volviera a Virginia Occidental y se casara con él. Ella se negó. Siempre que alguien contaba esta historia, mamá lo interrumpía y contaba que la siguiente carta que recibió era del Capitán, quien le decía lo mucho que papá la amaba y la necesitaba, y que dejara de ser tan tozuda, ahí metida entre sus palmeras de Florida, y que hiciera el favor de ir a Coalwood a casarse con el muchacho. Ella aceptó visitar Coalwood y, en un cine en Welch, cuando papá le volvió a pedir que se casara con él, ella respondió que aceptaría si papá tenía un envoltorio de tabaco de mascar Brown Mule en el bolsillo. Como resultó que tenía uno, mamá accedió a casarse con él. Yo creo que es una decisión que lamentó a menudo, pero que no habría cambiado.

Poppy trabajó en la mina de Coalwood hasta 1943, cuando una vagoneta de la mina fuera de control le amputó ambas piernas a la altura de la cadera. Pasó el resto de su vida en una silla. Mi madre decía que, tras el accidente, Poppy estaba sumido en un dolor físico constante. Para no pensar en ello, se leyó casi todos los libros de la biblioteca del condado, en Welch. Mamá decía que, cuando ella y papá iban a visitarle, al abuelo le dolían tanto las heridas que a duras penas podía hablar, y papá pasaba días y días atormentándose. Finalmente, un médico le recetó paregórico y Poppy pudo estar algo más tranquilo, siempre que no le faltara su dosis. Papá se encargó de que Poppy tuviese todo el paregórico que quisiera. Mamá dijo que, tras empezar a medicarse, Poppy dejó de leer por completo.

Como se dedicaba en cuerpo y alma al Capitán y a la empresa, a duras penas vi a mi padre durante mi infancia. Siempre estaba o bien en la mina, o bien durmiendo antes de ir, o bien descansando después de volver. En 1950, cuando tenía treinta y dos años, le diagnosticaron cáncer de colon. En esos tiempos estaba haciendo doble turno, dirigiendo una sección hacia las entrañas de la mina para traspasar un enorme bloque de roca. El Capitán estaba convencido de que, tras la densa arenisca, había una enorme veta de carbón por descubrir. Y, para mi padre, nada era más importante que atravesar el obstáculo y demostrar que el Capitán tenía razón. Tras pasar meses y meses ignorando los sanguinolentos síntomas de su cáncer, papá acabó desmayándose en la mina. Sus hombres tuvieron que sacarlo...

Índice

- Contenido

- Nota del autor

- Agradecimientos

- 1. Coalwood

- 2. Sputnik

- 3. Mamá

- 4. La Asociación de Padres de Fútbol Americano

- 5. Quentin

- 6. El señor Bykovski

- 7. Cabo Coalwood

- 8. La construcción de Cabo Coalwood

- 9. Jake Mosby

- 10. La señorita Riley

- 11. Caramelo de cohete

- 12. Los mecánicos

- 13. El libro de los cohetes

- 14. La explosión del Pilar

- 15. La policía estatal

- 16. Una arrogancia natural

- 17. Valentine

- 18. El terremoto

- 19. Arriba y adelante

- 20. El tesoro de O’Dell

- 21. Licor de zinc

- 22. Echando cuentas

- 23. Los concursos de ciencias

- 24. Un traje para Indianápolis

- 25. El concurso nacional de ciencias

- 26. Tres, dos, uno, ¡despegue!

- Epílogo