eBook - ePub

La collezione epigrafica del Seminario Patriarcale di Venezia (secoli XII-XV)

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

La collezione epigrafica del Seminario Patriarcale di Venezia (secoli XII-XV)

Informazioni su questo libro

Catalogo (secoli XII-XV)

La catalogazione scientifica delle iscrizioni medievali appartenenti alla più importante collezione epigrafica di Venezia, mette a disposizione dell'intera comunità scientifica internazionale una preziosa raccolta di fonti datate per la storia di Venezia nel Medioevo (secoli XII-XV), favorendo anche approcci interdisciplinari che vanno dalla paleografia alla linguistica comparata, dalla sociologia alla letteratura in latino e in volgare antico.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a La collezione epigrafica del Seminario Patriarcale di Venezia (secoli XII-XV) di Lorenzo Di Lenardo (a cura di) in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architecture e Historic Preservation in Architecture. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

CATALOGO DELLE ISCRIZIONI MEDIEVALI SECOLI XII-XV

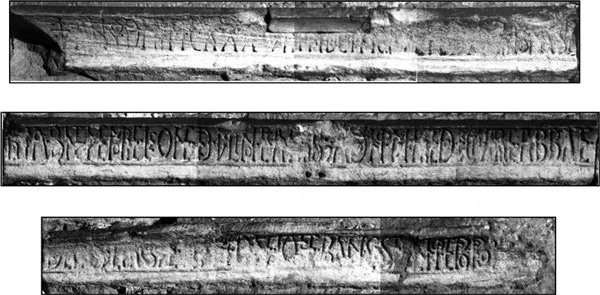

Fig. 5: Chiesa di San Daniele di Castello. Iscrizione commemorativa (per ragioni di spazio la fotografia è stata suddivisa in tre parti distinte).

1

CHIESA DI SAN DANIELE DI CASTELLO

Architrave di porta con iscrizione commemorativa Sec. XII: 1146-1148

Nel 1138, sotto il dogato di Pietro Polani, inizia la costruzione del monastero di San Daniele ad opera di Leone da Molin e dell’abate Manfredo di Fruttuaria sul fondo concesso dal vescovo di Castello Giovanni Polani.

Reperto extra situm collocato nel braccio sud del chiostro sotto il monumento di Lorenzo Bragadin – a destra della finestra centrale. Proviene dalla demolita chiesa di San Daniele di Castello. Qui il Cicogna lo segnala inserito nel muro esterno della chiesa, sopra una porta laterale1. Tale collocazione non poteva essere quella originaria, in quanto il monastero benedettino, a cui si lega il testo dell’iscrizione, fu edificato prima della chiesa2. L’architrave doveva costituire parte dell’antico portale d’ingresso del monastero. Nel corso della ristrutturazione del 1437, coincidente con l’insediamento delle monache agostiniane, il portale probabilmente venne demolito, ma si decise di conservarne l’architrave recante l’antica iscrizione collocandolo nel luogo in cui lo vide Cicogna3. Giovanni Casoni nel 1824 lo trasportò al Seminario Patriarcale4.

Architrave in marmo greco5, cm 9 x (259,8) x 11, mutilo. Le linee di frattura spontanee si devono alla rimozione del manufatto dal muro della chiesa di San Daniele6.

Danneggiamento dovuto a cause naturali e accidentali. Presenti importanti scheggiature nel margine superiore che coinvolgono la cornice e in alcuni punti anche lo specchio epigrafico; abrasioni ed erosione dovuta ad agenti atmosferici; sfaldature da solfatazione della pietra sul margine inferiore che coinvolgono tratti dello specchio epigrafico. È stato eseguito un restauro databile al 18247: un’ampia lacuna sul margine superiore è stata integrata con un tassello di marmo che misura cm 4 x 16 x 3,8. Sono presenti due fori ciechi, del diametro di cm 0,5, distanti cm 2 l’uno dall’altro e posti a cm 48 dal bordo sinistro, destinati a fissare la targhetta d’inventario oggi scomparsa8.

Lo specchio di corredo misura cm 6,4 x (259), l’area iscritta cm 5,3 x (259). La cornice, sia superiore che inferiore, è a listello semplice ed ha un’altezza di cm 2. Il testo è disposto a piena pagina, su superficie concava, orizzontalmente su un’unica riga. Non sono visibili linee guida. Il margine inferiore misura cm 0,7, il superiore cm 0,4, il sinistro cm 5; il margine destro non si può rilevare. La spaziatura fra lettere è di circa cm 0,3; la spaziatura fra parole è di cm 1.

L’iscrizione è eseguita in capitale romanica. L’altezza delle lettere è di cm 5,3, la larghezza è pari a cm 2,3-2,4 (riferita alle lettere O, M).

L’impaginazione è rettilinea e le lettere sono incise con solco a sezione variabile: ora a V, ora rettangolare. Numerose sono le abbreviazioni per contrazione e troncamento: E(st), FR(atr)IB(us), DO(mi)NO, IOH(ann)E, P(olano), D(uce). Sono presenti nessi, semplici e multipli: NN, EP, TU, HE, MNA, ST, NE, ME, MR, MUL, NO, NFR, FRU, AR, TE, RE, HE, LA, TEL; alcuni invece sono realizzati mediante sovrapposizione di tratti: NO, NI, DE, CT, IE, IS. Alla fine dell’iscrizione è presente un monogramma: PETR. Frequente è l’uso di litterae inclusae: A, C, I, O. L’apicatura delle lettere è piuttosto marcata: A, B, D, F, H, I, L, M, N, P, R, T, U/V, presentano ispessimenti terminali a forma di spatola.

Sono presenti 34 distinguenti, di cm 0,5 di diametro, ciascuno in posizione prevalentemente mediana rispetto al binario di scrittura. Il testo è aperto da croce puntata.

Il sistema grafico di riferimento è quello capitale romanico, il disegno delle singole lettere presenta una certa irregolarità di forme e l’esecuzione è complessivamente poco curata. Il solco stesso delle lettere ha forma, profondità e spessore variabili. Le traverse e i tratti delle lettere hanno andamento irregolare e talvolta sono leggermente ricurvi (E, F, L, T). Per questi motivi ogni lettera nelle sue diverse realizzazioni differisce dalle altre per almeno un piccolo particolare.

La A presenta prevalentemente la traversa diritta e le due aste congiunte superiormente da un breve listello, in un caso la traversa è obliqua ascendente a destra: A DO(mi)NO; mentre la seconda A di ABBATE ha il listello superiore sporgente a sinistra. Se in nesso con R, la A può presentare le due aste perfettamente parallele oppure, in nesso con L (CASTELLANO), avere la traversa obliqua ascendente a destra. La prima A di CASTELLANO, di modulo minore e inclusa in C, presenta la seconda asta più piccola e congiunta alla prima per mezzo di un listello inclinato a sinistra. La B ha l’occhiello superiore più stretto rispetto a quello inferiore. La C in tre casi appare nella forma ‘crestata’, in INDIC, CEPTU(m), CASTELLANO. La E presenta delle irregolarità nell’esecuzione delle traverse, raramente parallele, a volte le due estreme convergono leggermente verso quella interna, quest’ultima è quasi sempre di lunghezza minore. Nella E di et le traverse fuoriescono tutte a sinistra dell’asta. La F presenta la traversa inferiore diritta o inclinata verso il basso (HEDIFICARI). L’unica G presente ha il pilastrino che curva all’interno e un trattino di uguale lunghezza scende dall’estremità superiore. La M ha le due traverse che si congiungono ad altezze variabili rispetto al rigo di base (si confronti ad esempio la M di MAINFREDO con quella di MONASTERIU(m)). La lettera N ha la traversa che attacca ad altezze variabili, solo in un caso arriva a toccare le due estremità delle aste (D(omi)NO IOH(ann)E), mentre in DO(mi)NO si presenta raddoppiata. La O è a mandorla. La T in nesso con E (ABBATE, CASTELLANO) presenta la traversa leggermente curva con apicature rivolte verso il basso. La U/V acuta in CEPTU(m) ha le due aste congiunte inferiormente da un breve listello.

Ultima ricognizione: 2013.

Edizioni: CORNER 1749, IV, p. 165; PIVATI, X, tav. XIII; CICOGNA, I, p. 311 (n. 1); MOSCHINI, p. 77 (n. 57); CAPPELLETTI, IV, p. 348; PRADELLI, p. 445 (nn. 9-10); Guida 1912, p. 104 (n. 24); Tre monasteri scomparsi, p. 7; ENZO, scheda n. 1.

Altri studi: CORNER 1749, IV, pp. 161-234; CICOGNA, I, pp. 311-4 (n. 1); MOSCHINI, p. 77 (n. 57); CAPPELLETTI, pp. 343-58; PRADELLI, pp. 442-8; Guida 1912, p. 104 (n. 24); ANDREA DA MOSTO, I dogi di Venezia con particolare riguardo alle loro tombe, Venezia, F. Ongania, 1939, pp. 51-2; ZANGIROLAMI, pp. 102-4; FRANZOI - DI STEFANO, pp. 519-21; MAZZUCCO, pp. 64-5; ZORZI, pp. 219-20; CRACCO 1988, pp. 11-30; SPINELLI, pp. 109-33; Tre monasteri scomparsi, pp. 7-18; BASSI 1997, pp. 122-37; ENZO, scheda n. 1; BERTOLI 2002, pp. 34, 54, 60, 85, 88; FLAVIA DE RUBEIS, La capitale romanica e la gotica epigrafica: una relazione difficile, «Scripta», I, 2008, p. 38; Napoleone e la Chiesa, pp. 37, 49 nota 28.

Riproduzioni: Incisione (tav. f.t.) in CICOGNA, I, pp. 311-4; disegno in PRADELLI, tavv. 9-109; fotografie in ENZO, scheda n. 1.

+ Anno D(omi)ni MCXXXVIII [in]d[ic(tione)] I, [hoc ceptu(m) e(st) hedifica]ri10 monas[t]eriu(m) a bone memorie11 Leone De Mulino et a [f]r(atr)ib(us) a do(mi)no12 Mainfredo Fructuarie13 abbate d[irectis], l[ar]gi[e(n)t]e i[llis] ho[c] d(omi)n[o] Ioh(ann)e Po[l]ano Castelano ep(iscop)o, Petro [P(olano) d(uce) —-]. //

Il testo presenta numerose lacune dovute alla mutilazione, alle fratture e al deterioramento del manufatto.

Commento

Secondo la tradizione, nell’anno 820 le famiglie Brandachiel e Bragadin avrebbero fatto costruire una piccola chiesa di legno intitolata al profeta Daniele14, la documentazione più antica relativa alle vicende della chiesa di Castello, il sestiere più orientale della città lagunare, è più tarda e risale all’anno 104615. Il vescovo di Castello Giovanni Polani, circa un secolo più tardi, la fece ampliare e nel 1138 la donò, con tutte le rendite, all’abate Manfredo di San Benigno di Fruttuaria16, affinché vi fabbricasse accanto un monastero.

Leone da Mulino di San Daniele è stato identificato con il famoso Leone da Molin committente della porta centrale bronzea della Basilica di San Marco a Venezia, un ricco commerciante in stretti rapporti sia con Bisanzio sia con l’Italia meridionale, “Procurator di rispetto” nel 1112 secondo il genealogista Marco Barbaro, e morto forse nel 114617. L’anno di morte di Leone da Molin apre però un problema: le parole BONE MEMORIE a lui riferite nell’epigrafe lo fanno pensare già morto, per cui o si deve anticipare la data della sua dipartita di almeno otto anni oppure l’epigrafe è stata materialmente eseguita dopo il 1146.

L’unico dato sicuro è che nel 1140 Leone da Molin era ancora vivo, poiché nel Catastico di San Daniele sono registrate due donazioni a suo nome18. Appare probabile allora l’esecuzione dell’iscrizione dopo il 1146, forse subito dopo la morte del da Molin come tributo reso al generoso fondatore e allo stesso tempo ricordo della fondazione19. Probabilmente l’architrave del portale d’ingresso del monastero fu reputato il luogo più adatto per celebrarne la memoria, nonostante l’esiguo spazio offerto.

Se le cose andarono così siamo di fronte a un’iscrizione eseguita su campo di ripiego, realizzata su un elemento che inizialmente non era stato destinato a ricevere scrittura; questo spiegherebbe le tante particolarità d’impaginazione e di esecuzione: lo spazio a disposizione era, infatti, troppo esiguo per poter contenere un testo ricco di informazioni e allo stesso tempo essere leggibile ad una certa distanza. Si ricorse perciò a tutti quegli espedienti grafici che consentivano la massima economia di spazio, come una forte compressione laterale delle lettere, l’uso di abbreviazioni e sigle, l’uso di nessi (anche tripli e quadrupli) e di lettere incluse.

Giovanni Polani, vescovo di Castello dal 1133 al 1164, aveva sostenuto l’insediamento della comunità fruttuariense in laguna perché «era meno centripeto di quello cluniacense, più rispettoso sia dell’autorità dei vescovi che dell’autonomia di ogni singola comunità»20.

In sintonia con Giovanni anche doge Pietro Polani nel corso del suo governo (1130-1148) favorì questa comunità ed ebbe duri scontri con il patriarca di Grado Enrico Dandolo che cercava in tutti i modi di allargare il peso della propria sede in accordo con il papato scavalcando di continuo il governo lagunare. Nel 1141 il vescovo di Castello intervenne a fianco del doge contro la trasformazione in canonica regolare del monastero di San Salvatore introdotta da Bonfiglio Zusto e sostenuta dal Patriarca di Grado, arrivando a lanciare un interdetto al clero di quella chiesa (scheda n. 14).

Nel 1165 papa Alessandro III pose il monastero di San Daniele sotto la protezione della Sede Apostolica e, quando venne a Venezia per concludere la pace con il Barbarossa (24 luglio 1177), gli concesse molti privilegi e stabilì che dovesse rimanere sempre soggetto all’abbazia di San Benigno di Fruttuaria.

Nel 1204 il cenobio ricevette in donazione dalla famiglia Zorzi un monastero in Costantinopoli. Il priore Giovanni, recatosi sulle rive del Bosforo per prendere possesso del monastero della Psychosostria, sottrasse alla chiesa della Theotocos il corpo di san Giovanni martire21. La nuova chiesa di San Daniele, ampliata, dotata degli edifici per i monaci e impreziosita anche da quest’ultima reliqui...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Colophon

- Sommario

- Premessa

- Introduzione

- Catalogo Delle Iscrizioni Medievali

- Appendice

- Indici

- Note