![]()

ROBERTO DE FEO

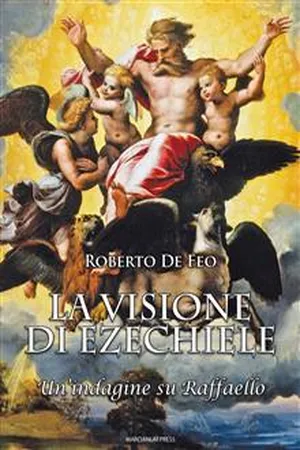

LA VISIONE DI EZECHIELE

UN’INDAGINE SU RAFFAELLO

ai miei genitori

Gisella e Nico

![]()

1.

UN ALTRO ESEMPLARE

La fortuita ricomparsa, in collezione privata, di un antico esemplare a olio su tavola in pioppo della così detta Visione di Ezechiele di Raffaello (Fig. 1) induce a riconsiderare le questioni relative a questo celebre dipinto e al suo originale: la tavola ritrovata s’impone infatti per la qualità, decisamente molto alta, e per le misure, cm 40×29,7×1,8, quasi identiche a quelle del notissimo esemplare della Visione conservato nella Galleria di Palazzo Pitti a Firenze, cm 40,7×29,5 (Fig. 2)1.

Nell’angolo inferiore destro del dipinto, la tavola di collezione privata lascia intravedere due linee di scrittura assai evanide disposte nel senso dell’altezza (Figg. 3-4). La più bassa, lungo il margine, è forse in parte coeva alla pittura: consta di tre soli caratteri maiuscoli, il primo dei quali è abbreviazione consueta per s(anctus), in posizione elevata, di misura ridotta e disgiunto dai due seguenti, che sono invece di modulo identico e possono sciogliersi in R(apahel) V(rbinas) «Raffaello da Urbino». Al di sopra, non molto più tarda, un’aggiunta corsiva di mano inelegante: Urbin(i) f(ac)t(um) offiti(o). Questo segmento esplicativo, sintatticamente «sospeso», è certo da intendersi in relazione alla riga sottostante: dunque, per l’estensore dell’aggiunta, cui si deve presumibilmente anche l’abbreviazione citata, Urbin(i) f(ac)t(um) offiti(o) | S(ancti) R(apahel) V(rbinatis), «Fatto a Urbino per cura/diligenza di Raffaello Sanzio urbinate»2. Il desiderio di evidenziare quella che era senz’altro ritenuta una firma, R.V., ha portato all’introduzione del cognome, irrituale per l’artista, in una forma grafica del tutto congeniale alla sigla seguente: una forma – non priva di dottrina – che implica un normale genitivo contratto (tipo Antonius, -i), coincidente appunto col genitivo di sanctus3.

![]()

2.

FONTI E DOCUMENTI (I)

La complessità della vicenda esige una puntuale rilettura delle fonti specifiche, a cominciare dal passo di Vasari nella prima edizione delle Vite (1550)4:

Fece [sc. Raffaello] ancora dopo questo [Santa Cecilia, del 1514] un quadretto di figure, oggi in Bologna medesimamente, in casa il Conte Vincentio Arcolano, dentrovi un Christo a uso di Giove in Cielo e d’attorno i quattro Evangelisti come gli descrive Ezecchiel – uno a guisa di uomo e l’altro di leone, e quello d’aquila, e di bue, con un paesino sotto figurato per la terra – non meno raro e bello nella sua piccolezza che sieno l’altre cose sue nelle grandezze loro.

Dieci anni più tardi, nella Graticola di Bologna, Pietro Lamo ricordava l’olio «in casa del Conte Agostino Hercolani»5. Nel 1678 Carlo Cesare Malvasia apriva invece il contenzioso sulla datazione, riferendo di un documento che segnerebbe al 1510 l’avvenuto pagamento del quadro (contro l’esplicita affermazione di Vasari per cui la Visione fu eseguita dopo la Santa Cecilia, del 1514)6:

[…] là dove il quadretto era gionto a Bologna dal 1510 come trovasi notato ne’ libri regolari delle spese del sudetto Co. Vincenzo, che rimise in Roma la valuta d’otto ducati d’oro per tal fattura, per il Banco de’ Lianori.

Un noto «Inventario di tutte le figure, quadri et altre cose» della Tribuna medicea, datato 1589, segnala infine «Un quadro lungo soldi 17 e largo 16, con cornice di legname tinto nero tocco d’oro macinato, ritrattovi dentro Dio Padre col segno de’ 4 Vangelisti di mano di Raffaello da Urbino»7.

Sulla base di questi quattro scritti, si è finora voluto riconoscere in Vincenzo Ercolani (poi Hercolani) il committente, e nel fratello minore Agostino l’erede della tavola, comunque di dubbia datazione: tavola che entro il 1579, data della sua morte, Agostino avrebbe dunque ceduto al granduca di Toscana.

Vincenzo, figlio di Giacomo di Ercolano (Bologna 1466-1517) e di Lucia Caprara, sposatisi verso il 1498, era nato a Bologna nel 15008. Unitosi in matrimonio nel 1517 con Dorotea di Nestorre Bargellini, fu insignito delle maggiori cariche pubbliche, figurando tra gli «anziani consoli» nel 1519, 1526, 1538, fra i gonfalonieri di giustizia nel 1529, 1547 e 1553, fra i gonfalonieri del popolo nel 1520, 1532, 1538, 1543 e 1550. Creato cavaliere da papa Giulio III (1550-55), presso cui era ambasciatore, ricoprì dal 1528 la carica di senatore, ereditata alla sua morte, nel 1556, dal fratello Agostino9.

Nessun documento cinquecentesco relativo ad acquisto o donazione di un’opera così importante come la Visione di Ezechiele è stato finora rinvenuto presso gli archivi dei Medici o degli Hercolani. Del resto, Vasari non fa alcun riferimento alla committenza, ma solo accenna all’ubicazione dell’opera al tempo della stesura della Vita di Raffaello.

La presenza di Vasari a Bologna è documentata per la prima volta nel 1529 e successivamente tra il 1537 e il 1540, quando evidentemente egli ebbe modo di ammirare il «Christo ad uso di Giove in cielo» realizzato a Roma e «oggi in Bologna medesimamente, in casa il Conte Vincentio Arcolano»10. Nel 1510 questi aveva appena dieci anni: non si comprende perché mai egli avrebbe dovuto, a quell’età, tenere «libri regolari delle spese», quando il padre era ancora in vita fino al 1517 – anno del matrimonio di Vincenzo. Il dipinto, quindi, può ben essere stato acquistato – e non necessariamente commissionato – a Roma da Vincenzo, ma è verosimile che ciò sia avvenuto in anni assai posteriori.

Un elemento a sostegno di questa ipotesi sembrerebbe la tavola del fiammingo Pieter Coecke van Aelst o Coeck d’Alost (Augusta 1502-Bruxelles 1550), derivante dalla Visione di Ezechiele di Raffaello e datata fra il 1535 e il 1540 (Fig. 5)11. Pur in assenza di documenti precisi al riguardo, il soggiorno romano dell’artista (nella cui bottega, fra il 1519 e il 1520, erano stati già tessuti gli arazzi sistini) può infatti collocarsi fra il 1535 e il 153712. Il dipinto fu comunque eseguito ben prima del 1550, data delle Vite di Vasari (prima ed.) e della morte dell’autore.

Nel 1560, quando Lamo preparava la sua Graticola, il palazzo di via Santo Stefano ospitava le famiglie di Agostino, del fratello Domenico Maria e dei loro nipoti Astorre, Girolamo e Nicolò, figli di Vincenzo13. Anche se, con l’acquisizione della carica senatoriale, capofamiglia era considerato il primo, eredi dei beni di Vincenzo restavano i suoi figli e non il fratello, che certo non ne poteva disporre14.

Va inoltre sottolineato che, insieme al dipinto di Raffaello, Pietro Lamo conosce nel medesimo sito anche Cristo nell’Orto con la Maddalena ai piedi di Correggio, tavola nota come Noli me tangere, ora a Madrid, Museo del Prado15. Tale olio, ceduto nel 1598 al cardinale Pietro Aldobrandini, compare in un inedito inventario del 1577 come proprietà di Astorre e Nicolò16.

Volendo seguire la discendenza diretta di Vincenzo, dopo il figlio Astorre e il nipote Filippo, si giunge ad un altro Astorre, capofamiglia nella prima metà del Seicento: si tratta dello stesso che nel 1640 commissionò ed ottenne da Guercino una Betsabea al bagno, oggi perduta17.

![]()

3.

UN’ALTRA STORIA: FRANCIA

Tra il 1641 e il 1642, epoca del suo viaggio in Italia, il grande collezionista francese Paul Fréart de Chantelou (1609-94) acquistò a Bologna una versione della Visione di Ezechiele riconosciuta di mano dell’Urbinate in primis da un allievo francese di Guido Reni, Pierre Laurier (detto anche Pietro Lauri o Monsù Piero di Guido), attivo a Bologna intorno alla metà del secolo18. Occasione favorevole all’acquisto si era rivelata l’imminenza della cosiddetta guerra di Castro (1641-44), condotta da Urbano VIII contro Odoardo Farnese, quando «il cardinale [Antonio] Barberini si trovava a Bologna al comando dell’esercito inviato contro il duca di Parma e i suoi alleati», e si temeva che egli «volesse ottenere quel quadro per un pezzo di pane; si trattava, infatti, di un quadro noto che Guido guardava sempre in ginocchio»19.

L’erronea notizia che fosse stato Nicolas Poussin ad acquistare il dipinto per il suo amico e protecteur parigino trae origine dall’edizione delle Vite vasariane curata da Giovanni Bottari, del 1759-60, ed è spesso ripetuta in séguito20.

Nel 1643 Poussin inviò a de Chantelou, da Roma, un olio su tavola della stesse misure della Visione già in possesso del collezionista: un’Estasi di san Paolo (Fig. 6), che pregò di non esporre mai a fianco del lavoro di Raffaello, ma di usare quale copertura all’opera del maestro italiano, da lui tanto ammirato21. Scrive Cassiano del Pozzo, che vide il nuovo dipinto: «c’est ce que le Poussin a fait de meilleur, & qu’en les comparant l’un avec l’autre, on pourra voir que la France a eû son Raphaël aussi-bien que l’Italie»22. Nel Témple du goût, apparso nel 1733, Voltaire rileva i forti coloriti dell’Estasi poussiniana, per lui non indegna di essere avvicinata alla Visione di Raffaello, offrendo entrambe un pari godimento all’osservatore23.

Durante il viaggio a Roma, Fréart de Chantelou fece eseguire a François Poilly (1623-93), su disegno di Charles Errard (direttore dell’Accademia di Francia), una stampa in controparte che sembra accentuare il carattere «pre-barocco» del dipinto di Raffaello e, per il dinamismo della composizione, trasforma quasi la teofania in evento drammatico (Fig. 7)24.

A Gian Lorenzo Bernini, che il 25 luglio 1665 vide il quadro estratto dalla sua custodia in casa del collezionista a Parigi, questi precisò che «c’était sur une table de bois avec des traverses», e fece notare «avec combien de force il est peint»; Bernini avrebbe allora osservato «que cela est d’autant plus extraordinaire que ce tableau est fini», dichiarando l’imbarazzo della scelta fra questo e gli altri dipinti – le tele di Poussin – che insieme gli venivano mostrati: «si j’avais à choisir un de ces tableaux je serais fort empêché»25.

Alla morte di de Chantelou, avvenuta nel 1694, il «petit tableau original de Raphaël» fu valutato, nel testamento del collezionista, 3000 livres26.

Fra il 1706 e il 1713 la Vision d’Ézéchiel fu ceduta, con la tavoletta di Poussin, dal fratello di de Chantelou, Roland Fréart de Chambray, all’«orfèvre du Roi […] directeur de la Monnoye des Medailles» Nicolas de Launay (1646-1727): è inclusa nei cimelî del «grand cabinet en form de galerie» di de Launay dalla guida di Parigi di German Brice del 171327....