- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

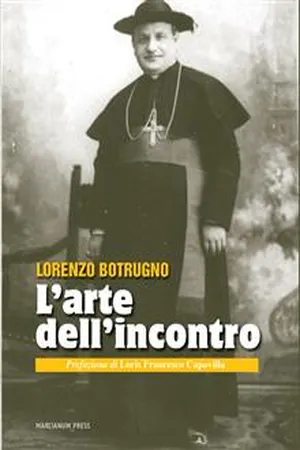

L'arte dell'incontro

Informazioni su questo libro

Lo scritto esplora le vicende che caratterizzarono l'opera di Angelo Giuseppe Roncalli in Bulgaria, dove fu Visitatore e Delegato apostolico tra il 1925 e il 1934.

Alla luce dei documenti inediti consultati presso gli archivi della Santa Sede è stato possibile dimostrare la sollecitudine pastorale del futuro Papa Giovanni nel contesto di intrighi di corte e di difficili rapporti con gli ortodossi.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a L'arte dell'incontro di Lorenzo Botrugno in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e Historical Biographies. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

CAPITOLO PRIMO

LA SITUAZIONE BULGARA: UNO SGUARDO STORICO

LA SITUAZIONE BULGARA: UNO SGUARDO STORICO

§ 1. La Bulgaria nelle relazioni internazionali

La dominazione ottomana sulla Bulgaria ebbe inizio nel 1393, data della caduta di Tarnovo, capitale del Secondo Impero bulgaro1. Il regime ottomano distrusse la Bulgaria come Stato ma non ne annientò la nazione e ciò rese in seguito possibile il risveglio nazionale. Nel 1767 la soppressione dell’arcivescovado di Ocrida e la conseguente scomparsa dell’autocefalia della Chiesa ortodossa bulgara diede inizio in modo sistematico alla grecizzazione dei bulgari ad opera del Patriarcato di Costantinopoli2. La Bulgaria era dunque sottoposta a un duplice asservimento: politico, sotto il giogo ottomano, e religioso, condotto dalla struttura greca del Fanar.

I primi barlumi di una coscienza nazionale bulgara iniziarono ad apparire intorno alla seconda metà del XVIII secolo, insieme all’esigenza di dare vita ad una lotta organizzata per raggiungere l’indipendenza nazionale dal soffocante regime di oppressione turco. Significativa in tal senso fu la pubblicazione nel 1762 di un piccolo libro del monaco Paisij dal titolo: Storia slavo-bulgara dei popoli, zar e santi bulgari e di tutte le genti bulgare. Essendo animato in ogni pagina da una patriottismo entusiasta, fece rivivere le glorie dell’antico Impero bulgaro e fu il punto di partenza di un processo di chiarificazione nazionale che vide il sorgere di una schiera di “risvegliatori” che estesero la loro influenza su tutta la nazione bulgara.

Agli inizi del XIX secolo, sotto l’impulso dei movimenti nazionali, si impose all’attenzione delle Grandi Potenze europee la “questione d’Oriente”, che indicava il complesso di problemi ad esse posti dalla decadenza dell’Impero Ottomano, significativamente definito dall’Imperatore russo Nicola I nel 1853 “uomo malato d’Europa”3. Tendenzialmente stabili per tutto il secolo furono l’ostilità della Russia alla Sublime Porta ed il sostegno a quest’ultima da parte della Gran Bretagna. In particolare la Russia, che mirava ad ottenere il controllo degli Stretti per affacciarsi con la sua flotta sul Mar Mediterraneo, sosteneva i movimenti indipendentisti slavi di religione ortodossa; la Gran Bretagna era invece interessata a mantenere lo status quo nell’area. L’“inorientamento” dell’Impero asburgico dopo la perdita dell’egemonia in Italia e Germania provocò inoltre la rivalità tra Austria e Russia nei Balcani4.

Nel corso del secolo si era dunque fatta sempre più precaria la dominazione ottomana nella penisola balcanica con la creazione dei principati autonomi di Serbia e Montenegro (1817), del Regno di Grecia (1829) e del principato di Romania (1862). «Soltanto i bulgari, fra i popoli cristiani dell’Impero ottomano, non trovavano al di fuori un focolaio indipendente o quasi indipendente verso il quale rivolgere lo sguardo. Così il loro risveglio nazionale era stato più lento di quello degli altri popoli cristiani»5.

In tale contesto, in seguito a pressioni dell’ambasciatore russo a Costantinopoli, il Sultano riconobbe nel 1870 l’autocefalia della Chiesa ortodossa bulgara e di conseguenza si costituì l’Esarcato6. Come sostiene Angelo Tamborra, uno dei massimi studiosi di Storia dell’Europa Orientale, «nel lungo cammino verso l’indipendenza nazionale, l’individuazione in sede ecclesiastica, attraverso un proprio esarcato, rappresenta per i bulgari una tappa importante che dà ulteriore slancio al movimento nazionale e rivoluzionario»7.

Nel 1875 ebbe inizio in Bosnia-Erzegovina un’insurrezione contro la dominazione turca, che si estese alla Bulgaria nell’aprile 1876. Ciò non servì a scardinare il potere ottomano, tuttavia la coscienza nazionale bulgara acquisì forza e consapevolezza e venne distrutto il potere morale della Sublime Porta. La repressione ottomana fu talmente cruenta che in tutta Europa si parlò di “atrocità di Bulgaria”. D’altra parte il movimento nazionale bulgaro era consapevole del fatto che solo l’intervento delle Grandi Potenze europee rendeva possibile il raggiungimento dell’indipendenza. Allora, di fronte a tali massacri, esse non poterono che intervenire. Infatti, per evitare un intervento militare della Russia, che avrebbe colto l’occasione per indebolire l’Impero Ottomano e rafforzare la sua influenza sulle popolazioni slave della penisola balcanica, nel dicembre 1876 venne convocata a Costantinopoli una Conferenza internazionale di ambasciatori delle Grandi Potenze. Essa elaborò un progetto di riforme da imporre al Sultano che prevedeva l’autonomia amministrativa di Bulgaria e Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’Impero Ottomano e una serie di misure a tutela delle popolazioni cristiane. Il Sultano per sfuggire a questo pericolo promulgò una costituzione e annunciò la convocazione di un parlamento, rifiutando d’altra parte ogni controllo circa l’attuazione delle riforme promesse.

Conscio di tale tattica dilatoria, il governo russo prima di impegnarsi in un conflitto prese precauzioni, stipulando il 15 gennaio 1877 una convenzione segreta con l’Impero Austro-Ungarico8. L’Austria-Ungheria si impegnava così ad osservare una “benevola neutralità” in caso di guerra russoturca e si adoperava per evitare il possibile intervento di una terza potenza (ovvero dell’Inghilterra), ottenendo in cambio il diritto di occupare la Bosnia-Erzegovina. Di fronte ad un nuovo rifiuto del Sultano Abdul-Hamid II di accettare le condizioni poste dalle Grandi Potenze, il 24 aprile 1877 lo Zar Alessandro II dichiarò guerra all’Impero Ottomano. L’esercito zarista avanzò nella penisola balcanica fino ad occupare nel gennaio del 1878 Adrianopoli e a marciare su Costantinopoli. A quel punto i turchi chiesero e ottennero un armistizio.

Il 3 marzo 1878 venne firmato il trattato di pace di Santo Stefano9, con il quale si decretò la creazione di una “Grande Bulgaria” costituita in Principato autonomo sotto l’alta sovranità della Sublime Porta, verso la quale era tributario. Si prevedeva poi che il Principe di Bulgaria venisse liberamente eletto dalla popolazione e confermato dall’Impero Ottomano con l’assenso delle Grandi Potenze. Questa “Grande Bulgaria” comprendeva la Rumelia orientale e si estendeva a occidente fino a comprendere buona parte della Macedonia, confinando a nord con il Danubio, a oriente con il Mar Nero e a sud con il Mar Egeo. Con il diritto dello Zar di tenere guarnigioni in questo territorio, l’influenza della Russia sarebbe stata dominante. Era inoltre conferito uno statuto di autonomia alla Bosnia-Erzegovina, alla Romania già autonoma era attribuita l’indipendenza, alla Serbia e al Montenegro si riconoscevano ingrandimenti territoriali e l’indipendenza. L’Impero Ottomano conservava dunque la gran parte dei suoi possedimenti europei, ma i suoi territori venivano divisi in due tronconi, da una parte la Tracia orientale, dall’altra l’Albania, separati dalla “Grande Bulgaria”.

La sistemazione di pace uscita da tale accordo era definita come il capolavoro della politica slava: «anche se la Russia non ebbe né gli Stretti né Costantinopoli, fondamentale per la sua influenza nei Balcani fu la creazione della Grande Bulgaria […] che finiva per dominare gli Stretti. […] La dissoluzione dell’Impero Ottomano e il dominio russo degli Stretti erano un fatto compiuto, determinandosi così un nuovo equilibrio balcanico che né Vienna, né Londra potevano in nessun caso accettare»10. Risultò allora chiaro che se la Russia avesse insistito nel voler attuare tale sistemazione territoriale balcanica si sarebbe giunti ad un conflitto armato tra le Grandi Potenze, cosa che l’esercito russo non sarebbe stato in grado di sostenere dopo la guerra russo-turca.

Così dal 15 giugno al 13 luglio 1878 si tenne a Berlino, sotto la presidenza di Bismarck, un Congresso internazionale che sanzionò la scomparsa della “Grande Bulgaria”11. Il suo territorio fu diviso in tre parti: quella a nord dei Balcani, con il nome di Bulgaria, divenne Principato autonomo sotto l’alta sovranità della Sublime Porta conservando l’architettura istituzionale attribuitale a Santo Stefano; la Rumelia orientale, pur continuando a dipendere dall’Impero Ottomano, ottenne autonomia amministrativa sotto un governatore cristiano; mentre la Macedonia tornava sotto completa sovranità turca. Inoltre, la Bosnia-Erzegovina rimaneva sotto sovranità turca ma affidata all’amministrazione austro-ungarica; la Serbia e il Montenegro videro invece ridotti gli aumenti territoriali promessi a Santo Stefano.

Risulta dunque evidente che la Russia ottenne risultati notevolmente inferiori alle sue speranze: era riuscita a indebolire ulteriormente l’Impero Ottomano e aveva assunto la veste di protettrice degli slavi ma aveva dovuto rinunciare alla creazione della “Grande Bulgaria”, colpo notevole per il suo prestigio.

Così la crisi d’Oriente del 1875-1878, nata con le insurrezioni nazionali dei popoli balcanici, veniva incontro solo in parte alle loro aspirazioni verso l’unità e la completa indipendenza, quando invece nella sistemazione disposta a Berlino il peso degli interessi delle Grandi Potenze fu prevalente e tale da determinare un nuovo effimero salvataggio della Turchia e una sorta di divisione dei Balcani fra l’influenza russa e quella austriaca. […] Quanto ai bulgari la sistemazione uscita a Berlino sarà sentita come un pesante sacrificio e da allora sino ai nostri giorni la “Grande Bulgaria” di Santo Stefano rappresenterà il programma nazionale massimo da raggiungere ad ogni costo, con conseguenti contrasti con gli altri popoli balcanici12.

Con il conseguimento dell’autonomia si chiuse la prima fase del Risorgimento bulgaro: la rivalità tra Russia e Austria-Ungheria nei Balcani, nonché le azioni e i complessi calcoli diplomatici che ne erano derivati, avevano reso possibile tutto ciò.

La seconda fase del Risorgimento bulgaro13 si aprì il 17 aprile 1879 con la ratifica della Costituzione di Tarnovo da parte della prima Grande Assemblea Nazionale. Essa prevedeva l’esistenza di un parlamento monocamerale (Sobranje) con due possibili varianti: l’Assemblea Ordinaria e la Grande Assemblea Nazionale, chiamata a scegliere il Principe, a sanzionare cambi nei confini dello Stato e a procedere alla revisione costituzionale. Si richiedeva al Principe, che deteneva il potere esecutivo insieme ad un gabinetto di cui nominava il Primo Ministro, di professare la fede cristiana ortodossa, con l’unica eccezione del primo Sovrano.

Il 29 aprile 1879 la Grande Assemblea Nazionale elesse a primo Principe di Bulgaria il ventiduenne Alessandro di Battenberg, di religione luterana, candidato accettato da tutte le Grandi Potenze. Per comprendere la politica estera di Alessandro di Battenberg è necessario tenere presente che

la storia politica bulgara, a partire dal 1878 e fino al raggiungimento della sua piena autonomia, decretata nel 1908, pur disponendo di un governo e di un principe, entrambi liberamente eletti...

Indice dei contenuti

- L’arte dell’incontro

- Titolo

- Copyright

- Indice

- Prefazione

- Introduzione

- CAPITOLO PRIMO: LA SITUAZIONE BULGARA: UNO SGUARDO STORICO

- CAPITOLO SECONDO: LE PREMESSE ALLA VISITA APOSTOLICA

- CAPITOLO TERZO: VISITATORE APOSTOLICO TRA I BULGARI

- CAPITOLO QUARTO: DIPLOMATICO IN VIA UFFICIOSA

- CONCLUSIONE

- Fonti e bibliografia

- Indice dei nomi