Maestro di cinema e uomo libero

Mario Monicelli è stato un uomo libero e chiaro nei principi che hanno guidato le sue scelte e che erano quelli di un socialismo ancora segnato dall’Ottocento, mitigato da una libertà di pensiero malatestiana. Rispondeva alla propria coscienza e ai doveri che gliene venivano, sapendo bene di essere per origine e privilegi un borghese, in tempi in cui le distanze tra le classi erano rigidamente segnate. Il personaggio che forse ha amato più di tutti, in cui ha messo qualcosa di sé o del sé che avrebbe voluto essere, è stato quello del professor Sinigaglia (Mastroianni) nei Compagni, l’agitatore politico, l’uomo colto passato anima e corpo dalla parte del proletariato secondo la convinzione, anch’essa ottocentesca, che le rivoluzioni nascono dall’alleanza tra intellettuali e oppressi. (Il personaggio fu la creazione di tre amici, Age, Scarpelli e Monicelli, di convinzioni simili e per lunghi anni di esperienze professionali condivise).

Queste chiare convinzioni, maturate certamente nei duri anni della guerra e nell’esperienza resistenziale, andarono di pari passo con la vocazione di cineasta popolare in decenni in cui il cinema era il principale divertimento delle masse, formate anzitutto dagli strati più popolari che, va ricordato, non erano ancora alfabetizzate se non in minima parte. I cineasti che sapevano “parlare alle masse” meglio di tutti erano anche quelli che recepivano gli umori popolari trasformandoli in storie e personaggi, in azioni e dialoghi, in immagini, volti e ambienti. Diceva Monicelli che questo egli sapeva fare, ascoltare il pubblico, le sue idee e i suoi gusti, le sue acquisizioni, e riportarglieli nel film a un livello di coscienza più alto, o discutendoli confutandoli rifiutandoli nelle peripezie e nelle battute dei nuovi film. Il dialogo tra gli artefici del cinema più popolare (a cominciare da Chaplin e da John Ford e giù fino a Matarazzo) e i loro spettatori era costante, e i produttori seguivano i registi nell’esame dei successi e degli insuccessi, ragionandoci sopra, abili nel tenerne conto. Era questa una responsabilità che Mario sentiva fortemente, e che, diceva, non sentivano affatto i registi del cinema più ardito, gli “autori” per eccellenza. In questo era vicino ad altri e numerosi registi, tra i contemporanei italiani, Luigi Comencini e Dino Risi, il primo più sentimentale di lui e il secondo più cinico. (Non Ettore Scola, pur con i suoi meriti, meno determinato e più debole di loro.)

Mario amava ricordare che ci sono stati due altri periodi di arte popolare precedenti il cinema, quello della commedia dell’arte e quello dell’opera buffa, che presentavano molte somiglianze con gli anni d’oro della “commedia all’italiana”: l’autore era in qualche modo collettivo, i copioni dell’arte non avevano autore, si passavano brani di musica da un’opera all’altra così come si passavano personaggi e trovate da un film a un altro, si cambiavano i registi e gli attori e certamente il film ne usciva diverso, ma alla fine era una “commedia all’italiana”, dentro un flusso unitario che restava tale anche nelle variazioni più originali e nuove. Come al tempo della commedia dell’arte, come al tempo dell’opera buffa napoletana…

Uomo libero, insofferente di estremismi ideologici, innamorato della libertà e della verità, Monicelli ha sempre espresso con grande chiarezza le sue idee, laiche e di sinistra (e di conseguenza si è fatto spesso dei nemici). Quando gli è stato difficile continuare a far film per le mutate condizioni produttive e a causa dell’età, ha cambiato coerentemente la sua strategia e ha cercato e trovato altri modi di dire la sua. Se non faceva più film era anche per la difficoltà di trovarsi ancora in sintonia con un pubblico che rapidamente mutava, in conseguenza delle nuove forme di comunicazione, dei nuovi modi di fruire dei film. Il pubblico soprattutto era cambiato: non era più formato in prevalenza da operai contadini artigiani e dalle loro famiglie, scomparsi o mutati: restavano solo “gli impiegati”, una piccola borghesia diffusa, consumista e conformista, facilmente manipolabile, divisa negli interessi (e di conseguenza nel potere di acquisto) ma non nei modelli di vita e nei comportamenti politici anche quando, a parole, diversificati. Erano finite le speranze alle quali si legava l’azione dei migliori, l’Italia non era diventata quella che essi speravano diventasse, e con gli anni di Craxi, di Berlusconi, di Di Pietro, di Veltroni, di Monti-Napolitano e – dopo la morte di Mario – di Grillo e di Renzi, la sinistra è scomparsa, risucchiata nel magma di un centrismo al soldo della grande finanza europea. È allora che Mario si è fatto insistentemente tribuno, ma non nel senso degli arrivisti della nuova visione della politica, bensì in quello del testimone di una diversità, di una verità, di un’etica del giudizio sui “fatti del giorno” dentro le occasioni che gli si presentavano: inviti a festival e rassegne, incontri pubblici e dibattiti televisivi, interviste e presentazioni di vecchi film. In luoghi molto ufficiali come in luoghi secondari, non ricusando mai il piccolo e il marginale. Ogni occasione era buona per dire il suo pensiero, sul cinema, sul presente, sulla storia d’Italia, sulle sue esperienze e sulle sue acquisizioni, e sempre con l’ammirevole freschezza di una vena da vecchio toscano di un tempo, pronto alla battuta e perfino allo scherno ma mai per esibizione, mai di prepotenza. Un parlar chiaro antico e per questo nuovo, nel chiacchiericcio mediatico del tempo. Esempio di un individualismo autentico, che non aveva nulla da spartire con la “micromegalomania”, come la chiamava Carmelo Bene, dei divetti giornalisti e intellettuali, dei velleitari propagandisti di sé medesimi. La franchezza delle sue idee, la salda misura dei suoi giudizi lo hanno reso per qualche anno celebre e amato soprattutto dai più giovani tra i suoi ascoltatori, e gli hanno guadagnato un rispetto che si è accresciuto e consolidato alla notizia della sua morte, dei modi in cui ha voluto metter fine alla sua decadenza fisica.

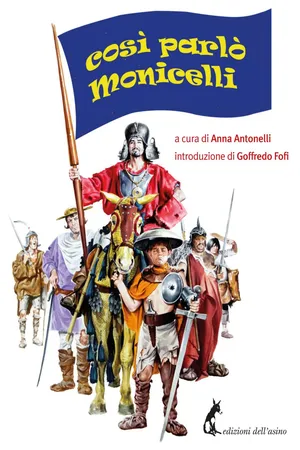

È la sua voce che riascoltiamo leggendo questa raccolta di opinioni, di giudizi, di confessioni, la voce di un uomo di cinema che è stato soprattutto un uomo libero, ma anche un uomo semplice e trasparente, in grado di vedere e dire quel che di conseguenza pensava. Anna Antonelli le ha messe insieme con l’aiuto di molti amici perché possano essere di esempio a chi non intende lasciarsi abbindolare nelle infinite trappole del sistema economico politico sociale in cui siamo immersi, complici nei più subdoli e, a ben vedere, nei più antichi dei modi, complici a volte anche nostro malgrado. (Goffredo Fofi)

Sono nato a…

Sono toscano e conosco a fondo la regione, i suoi paesaggi, i suoi abitanti, il suo umorismo graffiante, secco, razionale e la sua parlata limpida, essenziale: perciò ho voluto ambientarvi molti film. In Toscana tutto – campi, colline e case – è frutto di secoli e secoli di opera umana. Ulivo, cipresso, vigna, loggiato, villa con la limonaia sono simboli che rappresentano questa terra in tutto il mondo. Il mio spirito appartiene a questa terra. La mia Toscana, quella che ho amato e vissuto, non è certo quella di oggi. Fino a trent’anni fa i toscani non andavano di moda, si diceva che erano cinici, cattivi, sarcastici, pungenti. Poi, d’improvviso, quelli che un tempo erano considerati limiti o difetti sono assurti a pregi. A che cosa è dovuta una così forte considerazione dei toscani? Secondo me un po’ di merito lo si deve ad Amici miei. Quel film ha in parte aperto la strada a Benigni e agli altri. Benigni mi piace, e anche se sostengo che come regista debba migliorare, per il resto è strepitoso. Pieraccioni è pulito, solare e se continua ad avere questo stato d’animo continuerà a piacere molto al pubblico. L’essere toscani è, prima di tutto, lucidità e senso della misura. La toscanità è quella cosa per cui, se fai un discorso serio, senti il bisogno di metterci dentro una battuta per non prenderti, tu per primo, sul serio. Sono cresciuto nell’humus aspro, virulento dello spirito toscano. È nella sua vocazione critica al vetriolo che si sono formati molti miei film impudenti e irriverenti.

Mi hanno definito cattivo, cinico, perfino perfido perché ho usato il vetriolo per prendere di mira le ipocrisie, gli egoismi e i veleni che si nascondono sotto cosiddetti sentimenti familiari. Forse tutto questo è dovuto alla maledizione di essere toscano.

Il mare me lo porto sempre dentro. Non è un amico, né un fratello, ma un padrone. Non te ne liberi mai. Nel mare ci sono grandezza e pericolo, guerra e pace. Da ragazzo trascorrevo ore e ore in spiaggia, nuotavo molto. Un giorno, a Viareggio, stavo facendo il bagno quando davanti a me apparvero due uomini alti e con i baffi, che mi intimarono di uscire dall’acqua. Più in là, oltre le loro spalle, vidi un uomo che nuotava da solo: era Benito Mu...