![]()

Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran Mondo…

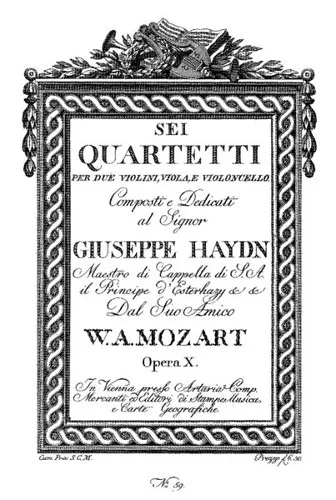

Al mio caro Amico Haydn

Un Padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran Mondo, stimò doverli affidare alla protezione, e condotta d’un Uomo molto celebre in allora, il quale per buona sorte, era di più il suo migliore Amico._ Eccoti dunque del pari, Uom celebre, ed Amico mio carissimo i sei miei figli._ Egli sono, è vero, il frutto di una lunga, e laboriosa fatica, pur la speranza fattami da più Amici di vederla almeno in parte compensata m’incoraggisce, e mi lusinga, che questi parti siano per essermi un giorno di una qualche consolazione._ Tu stesso, amico carissimo, nell’ultimo tuo soggiorno in questa Capitale, me ne dimostrasti la tua soddisfazione._ Questo tuo suffragio mi anima sopra tutto, perché Io te li raccomandi, e mi fa sperare, che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo favore._ Piacciati dunque accoglierli benignamente; ed esser loro Padre, Guida, ed Amico! Da questo momento, Io ti cedo i miei diritti sopra di essi: ti supplico però di guardare con indulgenza i difetti, che l’occhio parziale di Padre mi può aver celati, e di continuar loro malgrado, la generosa tua Amicizia a chi tanto l’apprezza, mentre sono di tutto Cuore.

Amico Carissimo il tuo Sincerissimo Amico

Vienna il p.mo Settembre 1785.

W.A. Mozart

*

Finalmente giunge il tempo di pubblicare i primi quartetti, ai quali l’editore Artaria assegna, seguendo una propria numerazione, il titolo di Opera X.

La dedica, quasi la richiesta di un viatico, al mio caro amico Haydn perché ne sia Padre, Guida ed Amico!, è scritta in italiano e la prosa di Mozart è ricercata, elegante, funzionale al codice retorico di una dedica, rivolta a un collega al quale si riconosce la massima autorità. Qualcuno – diverte pensare che possa essere stato Lorenzo Da Ponte, che Mozart conosce dal 1783 – lo avrà forse aiutato a tradurre l’intenzione in parola scritta, oppure Mozart possedeva la nostra lingua così bene da permettersi tali dettagli di nitore? Per un documento unico tra tutte le opere del proprio catalogo – perché questa non è una dedica a un principe, a un mecenate, a un committente, a un allievo, a una qualsiasi istituzione, ma a un amico che è anche il massimo compositore del tempo – Mozart sceglie l’italiano, il codice linguistico allora dominante tra i musicisti.

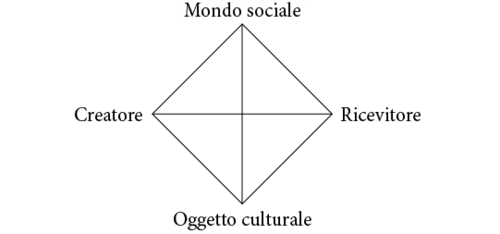

La sociologa statunitense Wendy Griswold ha messo a punto un efficace strumento di indagine per comprendere quando un frutto del nostro lavoro, del nostro ingegno, diventa un oggetto culturale, e lo ha battezzato “diamante culturale”: diamond, nel gioco del baseball, indica una zona del campo chiamata base ed è a questo significato della parola, molto popolare negli Sati Uniti, che l’autrice si è ispirata.

Così lo disegna:

e così lo definisce:

Il nostro diamante culturale ha quattro punti e sei legami o connessioni. Non possiamo chiamarlo una teoria della cultura perché non dice nulla sul modo in cui i punti sono collegati. Neppure possiamo dirlo un modello di cultura in senso stretto, perché non indica quali siano le cause e quali gli effetti […] Piuttosto, il diamante culturale è uno strumento euristico inteso a favorire una più piena comprensione della relazione di qualsiasi oggetto culturale col mondo sociale. Esso non dice quale debba essere la relazione tra i vari punti, ma solo che lì esiste una relazione.

Mettendo in relazione la qualità della propria opera, il contesto sociale nel quale vive e lavora, il pubblico possibile, il rilievo raggiunto dal genere del quartetto, Mozart compie questo passo e trasforma i suoi quartetti in oggetti culturali. Si può ben immaginare quanta attenzione abbia riservato a questi figli, che rappresentano il suo pubblico esordio nel genere in una città, Vienna, che nel frattempo ha sottratto a Parigi, se non nella quantità certamente nella densità, il primato dell’editoria musicale.

Anche Luigi Boccherini lascia gli editori parigini e pubblica ormai da Artaria: nel 1781 i Sei quartetti op. 26, l’anno successivo quelli dell’op. 32. I Quartetti op. 1 di Ignaz Pleyel, allievo di Haydn, sono editi a Vienna da Rudolf Gräffer. Nella lettera del 24 aprile 1784 Mozart dirà che sono «scritti benissimo, e piacevolissimi» e consiglia al padre di procurarseli: «ne vale la pena». Nello stesso anno Pleyel dedica, ancora in italiano, i suoi Quartetti op. 2 al celebrissimo estimatissimo fu suo maestro Giuseppe Haydn. Anche Beethoven dedicherà a quel dottore in musica le Tre sonate op. 2, pubblicate da Artaria nel 1796: un debutto nel genere, come lo era stato per Mozart con i suoi Quartetti.

Nel 1782, ancora per i tipi di Artaria, Haydn dà alle stampe i sei quartetti dell’op. 33, chiamati Russische Quartette, per via della dedica al granduca Pavel Petrovič, oppure Jungfernquartette, per l’immagine della fanciulla che appare nel frontespizio dell’edizione berlinese dello stesso anno. O ancora Gli scherzi, perché in ognuno dei sei, come secondo o terzo movimento, è presente non un minuetto, ma uno scherzo.

Tre titoli possibili per un’opera di capitale importanza, composta – come già abbiamo ricordato – in quella «nuova e speciale maniera» annunciata da Haydn allo scrittore svizzero Johann Caspar Lavater nella lettera che nel 1781 gli invia, proprio in vista della pubblicazione dei nuovi quartetti: «Sto pubblicando, a sottoscrizione, al prezzo di 6 ducati, un lavoro che consiste di sei Quartetti per 2 violini, viola e violoncello concertante, correttamente copiati e scritti in una nuova e speciale maniera (dal momento che non ne ho composti per dieci anni)». I precedenti, i sei dell’op. 20, erano apparsi a Parigi nel 1774. Otto anni di attesa, a conferma che i quartetti non si scrivono per seguire le mode o per rispondere a delle commissioni. Papà Haydn, il musicista che ha portato il genere della sinfonia, della sonata, del trio e del quartetto per archi alla prima compiuta maturità.

Nella dedica, Mozart parla di questi sei quartetti come del frutto di una lunga, e laboriosa fatica. Li ha composti senza altra urgenza che non fosse la propria soddisfazione di artista. Sono stati necessari oltre due anni: lì 31 di dicembre 1782 in Vienna viene completato, come riporta l’autografo, il primo, il Quartetto in sol maggiore K 387. Sei mesi dopo, il 17 giugno 1783, è concluso il secondo, K 421; la nascita del K 428 avviene tra il luglio 1783 e il gennaio 1784. Gli ultimi tre sono compresi in un arco di tempo più breve: il quarto, K 458, è concluso il 9 novembre 1784, mentre 1785. / il 10 gennaio e il 14 [gennaio], sempre a Vienna, sono le date che Mozart scrive di proprio pugno sul personale catalogo delle opere per gli ultimi due, il K 464 in la maggiore e il K 465 in do maggiore, il Quartetto delle Dissonanze, che gli procurerà critiche feroci, perfino insulti.

Laboriosa fatica, superiore alle stesse previsioni di Mozart, che il 26 aprile del 1783, quando ancora non aveva terminato il secondo dei sei, scrive da Vienna all’editore parigino Jean Georges Sieber, proponendo la vendita di diversi suoi lavori.

Inoltre, sto lavorando a 6 quartetti per 2 violini, viola e basso – se li volete incidere vi do anche questi. Ma non sono così a buon mercato – non posso dare via questi 6 quartetti per meno di 50 luigi d’oro. Se quindi potete e volete fare un affare con me, vi basta rispondermi: vi indicherò allora un indirizzo a Parigi dove riceverete i miei lavori dietro pagamento da parte vostra.

Forse aveva un po’ sbruffoneggiato, forse aveva sottovalutato l’impegno, comunque passeranno più di due anni prima della pubblicazione, e così lungo tempo è trascorso per raggiungere la desiderata qualità della scrittura e per la quantità dei ripensamenti. L’autografo dei quartetti – conservato al British Museum di Londra – davvero non conferma l’immagine, prevalente nella realtà e anche nel mito, di Mozart scrittore velocissimo, senza incertezze, capace di comporre sotto la dettatura di un’incontenibile, fluida ispirazione. Qui, le modifiche, le cancellature sono significative: la fatica è sorella all’audacia. Alfred Einstein, nella prefazione all’edizione critica pubblicata nel 1945 da Novello, come anche la più recente Neue Mozart Ausgabe, apparsa a Kassel nel 1992, riporta le circa duecento correzioni di mano dell’autore ai manoscritti e alle bozze della prima edizione dell’Opera X.

Nelle intenzioni di Mozart, Haydn doveva, dopo averli apprezzati, proteggere questi figli, ora che iniziavano a camminare nel mondo, e dal mondo difenderli; li difenderà, ma la sua protezione, e condotta non saranno sufficienti a metterli al riparo dalle critiche.

Haydn sa che cosa significa osare, per un compositore: «Un paio di volte mi sono preso la libertà di offendere non l’orecchio, ma le regole dei trattati, e ho sottolineato quei passaggi con le parole: “con licenza”. La gente si metteva a gridare: “È un errore!”, e cercava di provarmelo usando il trattato del Fux. Io chiedevo ai miei avversari se erano in grado di provarmi che c’era un errore, ed essi non potevano che rispondermi di no», racconta Haydn al pittore paesaggista Albert Christoph Dies, che nel 1810, un anno dopo la morte del compositore, pubblica le Notizie biografiche su Joseph Haydn redatte e pubblicate in base ai suoi racconti orali.

Il riferimento è al Gradus ad Parnassum di Johann Joseph Fux, edito in latino nel 1725, tradotto in tedesco nel 1742 (e in italiano nel 1761). Haydn conosceva bene quel diffuso e influente testo didattico, al punto da curarne un compendio, apparso col titolo di Elementarlehre.

La musica che ha in mente Mozart per i suoi nuovi quartetti è destinata ai Kenner, intenditori e musicisti che possono apprezzare la libertà e la profondità di quel suo teatro senza voci, senza scene, senza gesti, dove converge e si sublima il lavoro di tanti e diversi precursori.

In questi quartetti la brillante invenzione strumentale e la ricerca melodica non penalizzano l’approfondimento, lo sviluppo delle idee; la libertà armonica, anche scioccante, convive con il ricorso al contrappunto, la musica orizzontale con la verticale, la lezione di Bach con la galanteria, l’ordine e il quadro formale con l’inventiva concessa dall’introspezione, anche la più aspra e irrisolta.

Il tono è severo e cordiale, austero e allegro; mobilissimo lo spettro dei timbri e delle sonorità. Il gusto nel citare fonti popolari e ritmi di danza convive con l’astrazione improvvisa che interrompe quel gioco, quel riferimento. La forza fisica del suono convive con il fascino del suo svanire.

*

Mozart abita nella capitale dell’Impero dal 9 marzo 1781, quando vi giunge, con tutta l’intenzione di rimanerci, da Monaco di Baviera, dove il 29 gennaio aveva debuttato Idomeneo. Commissionato da Carl Theodor, principe elettore di Baviera, questo dramma per musica in tre atti su libretto di Gianbattista Varesco, cappellano di corte dell’arcivescovo di Salisburgo, rappresenta il primo vero successo in terra germanica di Mozart autore teatrale. L’esito dell’opera dà al compositore una rinnovata fiducia nelle proprie possibilità e costituisce la spinta decisiva per le scelte successive, private e professionali.

La lettera di Leopold Mozart del 16 febbraio 1785, scritta da Vienna, dove era giunto per rendere visita al figlio, alla nuora Constanze Weber e al nipotino Karl Thomas, nato da appena cinque mesi, è un documento prezioso perché data con precisione il momento e il luogo della prima esecuzione privata di tre dei nuovi quartetti composti da Wolfgang. Ma in queste righe c’è molto di più: dopo aver ricordato la fatica di quel suo viaggio d’inverno, Leopold descrive l’atmosfera domestica, il tenore di vita della famiglia di Wolfgang, il proprio stupore per i suoi successi. Il padre arriva a Vienna nel periodo probabilmente più felice della vita del figlio e scrive – secondo sua abitudine con non pochi passaggi in lingua francese – alla figlia Nannerl, rimasta a Salisburgo con il marito e i loro due bambini. Anna Maria, la moglie, è morta già da sette anni: è accaduto all’improvviso, nel luglio del 1778 a Parigi, dove aveva accompagnato Wolfgang in un lungo viaggio di studio e lavoro. Aveva cinquantotto anni.

Che bel quartier abbia tuo fratello con toutes sortes d’agrements faisant partie de la maison, potete ricavarlo da ciò, ch’egli paga 480 fl. di pigione. Il medesimo venerdì sera alle 6 andammo al suo primo Concert per sottoscrizione, dov’era un grande assembramento di persone di rango. Ognuno paga per i 6 concerti di Quaresima un Souverain d’or o 3 ducati. È nella Mehlgrube; per la sala paga ogni volta solo un demi souverain d’or. Il Concert è stato incomparabile, l’orchestra magnifica; a parte le sinfonie una cantante del teatro italiano ha cantato 2 arie; poi c'è stato un nouveau Concert pour clavier remarquable de Wolfgang, cui il copista quando arrivammo noi stava ancora lavorando, e tuo fratello non ebbe neppure il tempo di finir di provare il Rondeau, dovendo sorvegliare la copiatura. Quanti conoscenti ho incontrato, e come tutti corressero da me, puoi bene immaginarlo; ad altri invece fui menato. Il sabato sera il sig. Joseph Haydn e i 2 barons Tindi vennero da noi; si eseguirono i nuovi quartetti, ma soltanto i 3 nouveaux che lui ha aggiunto agli altri 3 che abbiamo noi, e pur essendo un po’ più facili, sono composti magnificamente. Il sig. Haydn mi disse: Je vous affirme, devant Dieu, en honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en persone ou de réputation; il a du goût et, en outre, la plus grand science de la composition. Domenica sera in teatro ci fu l’accademia della cantante ital. Laschi, che adesso parte per l’Italia. Ha cantato 2 arie, ci fu un concerto per Violoncello, un tenore e un basso cantarono un’Aria ciascuno e ton frère a jouè un merveilleux concert qu’il a écrit pour la Paradies afin qu’elle le joue à Paris. Io stavo solo 2 palchi distante dall’avvenente principessa del Würtemb. e ho avuto il piacere di ascoltare talmente bene tutto il succedersi degli strumenti, che per la gioia avevo le lagrime agli occh...