Gli studenti universitari da Gutenberg al digitale, un epoca di transizione: le epistemologie di sfondo ed il background teorico

Sostenere che le nuove generazioni abbiano un rapporto privilegiato con le tecnologie informatiche e con i nuovi mezzi digitali di comunicazione è un dato ormai acclarato. Molte sono le ricerche internazionali che danno conto del protagonismo dei giovani sulla rete. Si tratta di ricerche quantitativamente molto consistenti e che sembrano convergere verso un’unica direzione1: i teenager e i ventenni di oggi sono sempre più connessi e sempre più coinvolti nei servizi del social web come Facebook e Twitter, nella creazione di blog, nella produzione e condivisione di nuovi materiali audio-video su siti quali YouTube e Vimeo ed, in generale, in tutto quel complesso di attività di social networking, sharing e bookmarking che prende il nome di Web 2.0 (Lenhart et al., 2010; O’Reilly, 2005; Ito, 2010; Jenkins, 2009; Alexander, 2006) e allo stesso tempo tendono progressivamente ad allontanarsi dai media analogici.

Questo progressivo fenomeno di digitalizzazione delle pratiche di appropriazione e di consumo mediale dei giovani ha fatto nascere un forte interesse negli ultimi dieci anni, portando allo sviluppo di numerose ricerche provenienti da diversi settori, dagli studi sui nuovi media e sulla comunicazione, agli studi sociali, a quelli legati alle scienze della formazione. Il dibattito si è concentrato attorno ad alcune parole chiave, “Digital Divide Intergenerazionale”, “Net Generation”, “New Millennium Learner”, “Millennial”, ma soprattutto “Nativi Digitali” e “Immigranti Digitali” che, lungi dal rimanere confinate all’interno della discussione specialistica, sono entrate a pieno titolo a far parte del dibattito della “sfera pubblica”, come attesta anche la loro presenza sempre più frequente sulle pagine dei quotidiani e dei magazines di più ampia diffusione2.

Il panorama delle ricerche internazionali su questo tema, come dicevamo, è piuttosto ricco e si colloca all’interno dell’accesa discussione, che si è sviluppata in questi dieci anni e non accenna a fermarsi, sulle caratteristiche dei comportamenti comunicativi e di appropriazione digitale dei giovani, di volta in volta identificati nelle differenti ricerche e nei differenti approcci disciplinari con parole chiave quali Millennials, New Millennium Learner e Nativi Digitali. Chi si occupa di questi temi a livello specialistico sa bene che questo dibattito è cresciuto e si è articolato in modo esponenziale3, a partire dai contributi pionieristici di Seymour Papert (1996) sul “digital divide intergenerazionale”, di Don Tapscott (1998) sulla Net Generation e soprattutto di Marc Prensky (2001a, 2001b), sulla coppia oppositiva “nativi digitali”/”immigranti digitali”.

La nostra posizione all’interno di questo dibattito è piuttosto chiara: riteniamo che la coppia oppositiva “nativi/immigranti digitali” presenti certamente una forte valenza euristica ed esplicativa, a patto che venga analizzata ed utilizzata in modo critico e, come dimostra il report di ricerca che verrà presentato nella seconda parte di questo lavoro, decisamente specificata e segmentata internamente. L’ipotesi, che qui solo enunciamo sinteticamente, e che svilupperemo più diffusamente negli approfondimenti futuri della nostra ricerca, è che possano essere individuate tre grandi aree all’interno della macro categoria “nativi digitali”: tre momenti successivi, che segnano la transizione dall’analogico al digitale dei giovani nei paesi sviluppati – i “nativi digitali puri” (le coorti tra 0 e 12 anni ), i Millennials (le “coorti di mezzo”, oggi tra 14 e 18 anni) e le coorti tra 18 e 25 anni, i “nativi digitali spuri”. In questo studio ci limiteremo a prendere in considerazione le differenze tra “nativi digitali puri” e “spuri”, le due estremità della nostra segmentazione. Dall’analisi critica della letteratura internazionale e dalle ricerche empiriche emerge infatti con chiarezza come i “nativi digitali” non siano un insieme indifferenziato che va dagli 0 ai 25 anni. Si nota chiaramente che le nuove generazioni di “nativi” sono molto più articolate al loro interno di quanto non ritenessero Prensky e Tapscott, tanto per citare i due capostipiti di questo filone di riflessione. La transizione dall’analogico al digitale è molto più graduale di quanto ci si potesse aspettare e di quanto è stato ipotizzato, ed è un processo ancora pienamente in corso.

“Nativi digitali puri” e “Nativi digitali spuri”

Per specificare la nostra posizione all’interno di questo dibattito, proviamo a dettagliare la differenza tra due delle tre categorie che abbiamo proposto come articolazioni interne del concetto di “nativi digitali”. Una dicotomia nella dicotomia che è funzionale alla comprensione dei dati di ricerca che presenteremo relativamente agli studenti universitari, che ovviamente appartengono alla categoria dei “nativi digitali spuri”. La prima categoria che abbiamo individuato si colloca nella fascia di età tra gli 0 e 12 anni: le ricerche di cui disponiamo sui più “piccoli” (Caron e Caronia, 2007; Mantovani e Ferri, 2008; Becta, 2007, 2008), infatti, ci permettono di ipotizzare che siano queste le prime vere e proprie coorti di “nativi digitali puri”, mentre indicheremo con il termine “nativi digitali spuri” gli appartenenti alle coorti degli studenti universitari. Nella convinzione che l’affermarsi della generazione dei nativi digitali sia un processo molto graduale, possiamo affermare che man mano che cresce l’età dei soggetti indagati, essi assumano un profilo di utilizzo dei media digitali sempre più “intermedio” tra i “nativi digitali puri” e gli “immigranti digitali”, tale da poterli anche definire come “Nativi Gutenberg” (Mantovani e Ferri, 2008).

I “nativi digitali puri” sono i più piccoli, in particolare i bambini tra gli 0 e i 12 anni. I bambini, infatti, hanno un’esperienza diretta sempre più precoce degli schermi interattivi digitali – consolle per i videogiochi, cellulari, computer, iPod – così come della navigazione in Internet. Nelle loro case e nelle loro “camerette”, i media digitali sono sempre più presenti, e sempre più presenti sono anche le esperienze di intrattenimento, socializzazione e formazione che vengono mediate e vissute attraverso Internet ed i social network, oltre che dalle consolle videoludiche. Si tratta di nuove esperienze di gioco, comunicazione, socializzazione e apprendimento “informale” che caratterizzano la loro vita quotidiana e che costituiscono il nuovo paradigma di fruizione multipiattaforma e multimodale dei media analogici e digitali. Henry Jenkins, già direttore del Comparative Media Studies Program presso il MIT di Boston e oggi Provost Professor presso la Annenberg School of Communication dell’University of Southern California definisce l’insieme di questi comportamenti come la nuova “cultura partecipativa informale” dei nativi. Afferma, infatti, Jenkins nel suo saggio dedicato alla Cultura partecipativa dei nativi digitali puri4: “la cultura partecipativa è una cultura con barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno civico, che dà un forte sostegno alle attività di produzione e condivisione delle creazioni digitali e prevede una qualche forma di mentorship informale, secondo la quale i partecipanti più esperti condividono conoscenza con i principianti. All’interno di una cultura partecipativa, i soggetti sono convinti dell’importanza del loro contributo e si sentono in qualche modo connessi gli uni con gli altri” (Jenkins, 2010, p. 53). I “nativi digitali puri” intrecciano la fruizione dei vecchi e nuovi media, e i contenuti si scontrano e si incontrano mixandosi nella loro dieta mediale5. Si tratta cioè di una nuova cultura dove i contenuti digitali generati dal basso e dall’alto si incrociano e si contaminano, e dove il potere della produzione mediale e quello del consumo interagiscono in modi imprevedibili. Prosegue, ancora, Jenkins: “Le abilità di literacy per il ventunesimo secolo sono abilità che consentono la partecipazione alle nuove comunità emergenti all’interno di una networked society. Consentono ai piccoli studenti di sfruttare i nuovi strumenti di simulazione, apparecchi di informazione, e social network; facilitano lo scambio di informazioni tra le diverse comunità e la capacità di muoversi con facilità tra le diverse piattaforme mediali e social network” (Jenkins, 2009, p.69).

Si tratta di una nuova forma di comunicazione e informazione che caratterizza la socializzazione e l’apprendimento informale dei nostri figli. I bambini tra gli 0 e i 12 anni, sono, infatti, le prime generazioni che sono nate e cresciute in un ambiente tecnologicamente arricchito, sono simbionti strutturali della tecnologia; la loro identità soggettiva reale si presenta come caratterizzata da una “simbiosi mutualistica” con la loro identità digitale e cioè con le scritture e riscritture del loro sé, che attuano attraverso le forme di rappresentazione digitale della loro identità in rete. Diversamente da quanto accade per noi, immigranti digitali e, come vedremo, anche per gli studenti universitari che abbiamo definito “nativi digitali spuri”, per loro identità virtuale e identità reale sono un continuum integrato fin dalla prima infanzia. Potremmo dire che le tecnologie digitali sono una parte integrante del loro “corpo proprio” individuale e sociale e non, come per noi e anche per le coorti tra i 18 e i 25 anni, “una novità da accettare o rifiutare”, una protesi un po’ posticcia e scomoda del nostro sé analogico.

Se si escludono i “nativi digitali puri” e ciò i nati dopo il 1998/2000 (Mantovani e Ferri, 2008), possiamo sicuramente affermare che l’enfasi sulle capacità di utilizzo in chiave attiva dei vari tools della comunicazione digitale e successivamente del Web 2.0, sia stata un po’ sopravvalutata dai “pionieri” che hanno affrontato il tema dei “nativi digitali”, in particolar modo dagli studi pubblicati tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila (Prensky, 2001a, 2001b; Tapscott, 1998). O meglio, oggi possiamo dire che sia stata proiettata su queste generazioni di mezzo una fluency e una literacy tecnologica che è propria solo dei più piccoli, “i nativi digitali puri” appunto. Questa nostra posizione pare confermata sia dalla rassegna delle ricerche internazionali sull’utilizzo dei media digitali degli studenti universitari, che dai risultati della nostra ricerca sugli studenti universitari italiani, che si collocano compiutamente all’interno della categoria dei “nativi digitali spuri”, più vicini di quanto forse ci si potesse aspettare agli immigranti digitali.

In questo scenario di dibattito teorico, la nostra ricerca affronta il tema del rapporto degli studenti universitari con le nuove tecnologie digitali e di come si configuri il rapporto tra “vecchi” e “nuovi media” all’interno della loro “dieta mediale”; l’obiettivo è quello di provare a colmare, almeno in parte, il gap di dati e ricerche che esiste in Italia rispetto a questa tematica. Mancano, infatti, ricerche di natura “verticale”, che indaghino cioè gli specifici comportamenti comunicativi di popolazioni giovanili di una specifica fascia di età in maniera approfondita e dettagliata. Noi ci siamo occupati di una specifica popolazione, quella degli studenti universitari, ma è indubbio che il tema sia meritevole di ulteriori approfondimenti empirici anche in altre direzioni. In Italia esistono infatti survey di natura “orizzontale” come la rilevazione Istat “Cittadini e nuove tecnologie”6 e la survey periodica AIE-NILSEN a cura dell’Osservatorio permanente sui contenuti digitali dell’Associazione Italiana Editori7, ma non sono frequenti i contributi e le ricerche specificamente dedicate alla dieta mediale degli studenti universitari che approfondiscano, cioè, in maniera dettagliata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo8, questo oggetto di ricerca.

Lo stato dell’arte delle ricerche internazionali sugli studenti universitari

Per avviare il nostro ragionamento diamo conto, sinteticamente, del panorama della ricerca internazionale, presentando qui di seguito alcuni dei più significativi contributi che ci permettono di ricostruire lo stato dell’arte relativo alle ricerche sul segmento specifico degli studenti universitari. Va rimarcato fin da ora come le evidenze e i dati disponibili siano nella maggior parte dei casi relativi solo ad alcuni paesi ed in particolare a Stati Uniti, Regno Unito e Australia, mentre in altri contesti si deve registrare una forte lacuna nella disponibilità di dati. Ciò premesso, vediamo di tracciare un quadro sintetico delle principali ricerche disponibili.

I dati USA: le ricerche del Pew Internet & American life project e dell’EDUCAUSE Center for Applied Research

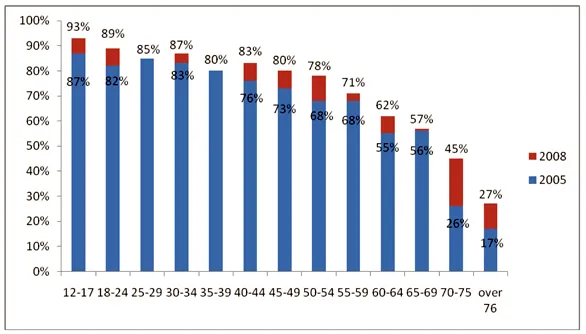

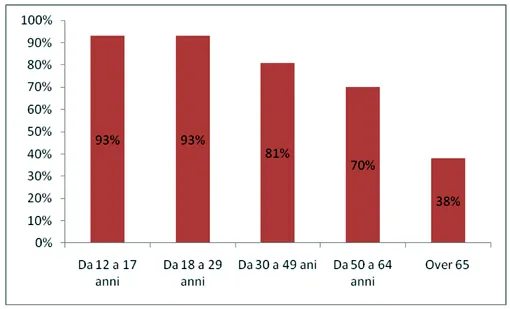

Avviamo la rassegna da due ricerche statunitensi del Pew Internet Project sul tasso di penetrazione di Internet e dei nuovi media tra le differenti generazioni, svolte su un campione nazionale, relativo cioè al totale della popolazione (Jones e Fox, 2009; Madden, 2010). Il dato nella fascia tra 18 e 25 anni è impressionante. Nel 2005, l’82% della popolazione in quella fascia di età utilizzava infatti Internet, nel 2008 la percentuale è cresciuta all’89%, fino ad arrivare al 93% nel Novembre del 2009 (Figura 1 e Figura 2). Questi dati di fatto implicano una saturazione quasi totale nell’accesso ad Internet di queste coorti di età, dal momento che è molto probabile che il 7% di “non connessi” in realtà utilizzi Internet a casa degli amici e dei conoscenti.

Figura 1 – Percentuali di accesso a Internet per fasce di età. Fonte: rielaborazione da dati del Pew Internet & American Life Project (Jones e Fox, 2009)

Figura 2 – Percentuali di accesso a Internet per fasce di età. Fonte: rielaborazione da dati del Pew Internet & American Life Project (Madden, 2010)

Passando dal campione nazionale ai dati relativi agli studenti universitari, nel contesto statunitense, una fonte molto importante di dati è rappresentata dalle rilevazioni svolte su base periodica dall’EDUCAUSE Center for Applied Research (ECAR)9. L’ultimo rapporto, pubblicato nel 2009, riporta i dati di una survey condotta su un campione complessivo di 30616 studenti, provenienti da 115 college e università. Alla rilevazione quantitativa si è affiancato anche uno studio di tipo qualitativo, volto ad approfondire tematiche specifiche, che ha coinvolto ...