![]()

XX secolo

Il XX è stato definito il secolo della libertà femminile e in effetti rispetto al secolo precedente le donne hanno ottenuto molto: il diritto di voto, l’accesso a un lavoro retribuito e agli studi, in molti stati la possibilità di abortire in condizioni di sicurezza.

Tutto ciò attraverso le loro lotte da un lato e la partecipazione attiva alle due guerre mondiali, dall’altro. Il movimento suffragista a inizio secolo e il movimento femminista degli anni Settanta hanno posto ai governi le questioni dei diritti politici e civili delle donne, ottenendoli, anche se alla pienezza dei diritti politici non corrisponderà per molto tempo la pienezza dei diritti civili. Il sostegno ideologico e militante alle guerre mondiali è stato la condizione posta, a volte in modo cosciente ed esplicito, dalle classi dirigenti maschili per concedere spazi di potere istituzionale e di azione pubblica alle donne.

Alla vigilia della prima guerra mondiale l’appoggio dei movimenti suffragisti venne richiesto dai governanti, inglesi in primo luogo, come condizione per la concessione del diritto di voto, il che poi avvenne effettivamente solo in 11 stati del mondo: Danimarca e Islanda nel 1915, Russia nel 1917, Inghilterra e Canada nel 1918, Austria, Germania, Olanda e Polonia nel 1919, Usa nel 1920, Svezia nel 1921. Negli altri stati europei, invece, e nei paesi latinoamericani il diritto di voto venne concesso solo alla fine della seconda guerra mondiale, tra il 1945 e il 1949, in Giordania e in Egitto rispettivamente nel 1955 e 1956 e in Svizzera nel 1970.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo le donne riuscirono in molti stati a ottenere il diritto di accedere regolarmente agli studi e di immatricolarsi alle università, ma soltanto più tardi alcune donne poterono ottenere delle cattedre per l’insegnamento universitario: la prima fu in Germania la chimica Margarethe von Wrangell, mentre la grande matematica Emmy Noether si dovette accontentare di una nomina a “professore straordinario”. Nonostante l’ammissione formale, accedere al lavoro scientifico rimase comunque difficile; non era facile fare una carriera paragonabile a quella dei colleghi maschi. Caso emblematico è quello della matematica Mileva Marić, che visse all’ombra del marito, il grande fisico Albert Einstein. Molte laureate dovevano accontentarsi di un posto da assistente o da insegnante nelle scuole superiori. Quelle che decidevano di percorrere una carriera scientifica presso un’università dovevano fronteggiare anni e anni di ingiustizie e ostacoli. Aperta l’istruzione superiore, il numero delle studentesse crebbe rapidamente in tutti i campi, ma nella prima metà del secolo rimase minoritario nei corsi a carattere scientifico, soprattutto in ambito economico, dove il contributo delle donne allo sviluppo della teoria è stato assai scarso e le sole figure di rilievo sono state Rosa Luxemburg e Joan Robinson.

Nazismo e fascismo fecero della “normalizzazione” delle donne uno dei loro pilastri ideologici: a guerra finita le donne dovevano abbandonare le piazze, dove avevano manifestato spesso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, le fabbriche, le scuole e gli uffici, dove avevano sostituito gli uomini al fronte. Avrebbero dovuto, invece, assumere con gioia ed entusiasmo l’antico ruolo di madri e di casalinghe riverniciato per l’occasione dal modernismo e dal nazionalismo razzista, che le circondavano di nuovi strumenti domestici e di importanti impegni demografici. La donna ideale era la madre di famiglia che sfornava tanti bimbi per la patria, mentre la donna colta e senza figli veniva considerata “degenerata”, come ben dimostra la vicenda della biologa Maria von Linden.

Quando però durante il secondo conflitto mondiale si ebbe di nuovo urgente bisogno di forze di lavoro anche qualificate, le donne assunsero molteplici funzioni economiche, sociali e culturali; ebbero maggiori possibilità di studio e impiego nei settori scientifici e tecnici e vennero indirizzate volutamente anche allo studio della medicina, delle scienze naturali e dell’ingegneria, da cui erano state in precedenza escluse.

Nella situazione di emergenza e di abbandono da parte degli uomini, si videro donne impegnate a garantire la sopravvivenza delle loro famiglie, ma anche dei combattenti – regolari o delle formazioni partigiane – e le si videro ricoprire ruoli dirigenti negli uffici, nelle scuole, nelle fabbriche e nei laboratori di ricerca, civili e militari.

Al progetto Manhattan, che portò alla costruzione della bomba atomica, con la quale vennero distrutte Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto 1945, parteciparono anche delle scienziate. Almeno 85 donne, tra cui la fisica Chien-Shiung Wu, fecero parte dell’équipe di ricercatori, che venne ingaggiata nel 1942 dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti per lavorare attorno all’ipotesi che una reazione nucleare a catena potesse essere provocata. L’unica grande scienziata che rifiutò di entrare nel progetto fu la fisica Lise Meitner, che prese subito una netta posizione contro l’uso bellico dell’energia nucleare.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale le donne si accorsero ben presto che erano di nuovo indesiderate, dal momento che erano tornate ad essere disponibili sufficienti forze di lavoro maschili. Questa evoluzione, come quella durante e dopo la prima guerra mondiale, confermò la funzione “cuscinetto” svolta dalle donne sul mercato del lavoro. A seconda della congiuntura economica e del fabbisogno di forze di lavoro femminili veniva propagandata l’immagine di donna più opportuna. Nel clima conservatore degli anni Cinquanta, le donne vennero invitate ancora una volta a tornare a svolgere compiti di casalinghe e di madri.

Tuttavia molte cose erano cambiate: la diffusione capillare dell’industria e l’espansione del settore dei servizi allargò enormemente il mercato del lavoro, mentre la diffusione degli elettrodomestici liberava energie e tempo. L’ingresso delle donne nelle professioni e negli impieghi fu generalizzato ma non si raggiunse facilmente la parità di salario con gli uomini che ricoprivano gli stessi ruoli. La richiesta di norme a tutela delle condizioni di lavoro esprimeva sia una esigenza di difesa del ruolo materno delle lavoratrici sia una spinta emancipatoria. La situazione normativa è molto diversificata tra i vari stati, ma in complesso gli anni Settanta segnarono il raggiungimento di alcuni successi, come la parità salariale, l’esclusione del matrimonio come giusta causa di licenziamento, orari flessibili, il diritto a periodi di assenza per maternità e l’istituzione di servizi sociali per l’infanzia e la vecchiaia. Così, soprattutto nei paesi dell’Europa Orientale, a partire dal dopoguerra molte donne intrapresero brillanti carriere anche nelle professioni scientifiche e ingegneristiche, prima di esclusivo appannaggio maschile. Sostenuto dalla richiesta di personale qualificato aumentò un po’ dovunque il numero delle donne nelle università e nel mondo scientifico. Il nuovo movimento femminista, che si sviluppò a partire dagli anni Settanta, sotto l’impulso del movimento studentesco, e diede voce al desiderio delle donne di non essere discriminate e limitate nelle proprie scelte, portò anche l’attenzione sul fatto che le donne erano in gran parte escluse dalla organizzazione delle scienze naturali e della tecnica, nonostante la loro vita ne fosse influenzata in modo decisivo. A partire dal 1977 cominciarono a svolgersi congressi internazionali femminili sulle scienze e sulla tecnica. La minoranza delle scienziate che operavano in questi settori dovevano confrontarsi con pregiudizi, opposizioni e discriminazioni strutturali e dovevano lottare per il riconoscimento delle loro prestazioni.

Un esempio significativo è che in questo secolo soltanto dieci donne hanno ricevuto il prestigioso Premio Nobel dal 1901 (data della sua istituzione): Marie Sklodowska-Curie (che ne ricevette due), sua figlia Irène Curie-Joliot, Gerty Radnitz-Cori, Maria Goeppert-Mayer, Dorothy Crowfoot-Hodgkin, Rosalyn Sussman-Yalow, Barbara McClintock, Rita Levi-Montalcini, Gertrude Elion, Christiane Nusslein-Volhard. Il numero è molto esiguo non perché le donne siano meno dotate dei colleghi, ma perché il talento può emergere solo a parità di condizioni: una situazione che, come abbiamo visto, nel passato non si è verificata. Un altro motivo risale al fatto che il premio è stato negato ingiustamente ad alcune scienziate che, pur avendo preso parte a progetti premiati, furono penalizzate in quanto il Nobel fu assegnato solo ai loro colleghi maschi come nel caso di Rosalind Franklin e Jocelyn Bell-Burnell. “Nobel negati” furono anche l’astronoma Annie Cannon Jump, la biologa Nettie Marie Stevens, le fisiche Lise Meitner, Chien-Shiung Wu e l’educatrice Maria Montessori per la pace.

Nei paesi anglosassoni questa sparizione è stata studiata dalla storica della scienza Margaret W. Rossiter nel 1993 che l’ha chiamato “Effetto Matilda”, dal nome di Matilda Gage, una delle prime suffragette che lottarono per le uguali opportunità di uomini e donne.

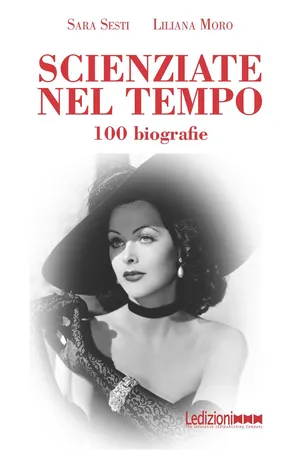

Nei settori più nuovi della ricerca scientifica e tecnologica spesso le donne sono presenti in misura considerevole, salvo poi esserne emarginate quando questi ambiti diventano centrali e ampiamente finanziati: così è accaduto per la “rivoluzione informatica”, dove Hedy Lamarr contribuì a porre le basi di una tecnologia innovativa, e nell’ambito delle biotecnologie. Rivoluzionarie furono le scoperte delle antropologhe Jane Goodall, che contribuì a sovvertire l’idea dei ruoli sessuali nell’evoluzione, Dian Fossey che studiò il comportamento dei gorilla e Rebecca Cann che modificò la teoria dell’origine della specie umana.

La passione scientifica in molte, come per Margherita Hack si è coniugata con quella per la divulgazione. L’astronoma statunitense Vera Rubin è stata pioniera dello studio dei movimenti delle galassie e scopritrice della materia oscura.

Scienza e femminismo. Negli USA l’impegno delle studentesse e delle scienziate portò al riconoscimento e all’istituzionalizzazione dello studio e della ricerca femminile nelle università, con la creazione degl...