14. Il camaleonte

Il momento del cambiamento è l’unica poesia.

ADRIENNE RICH

A questo punto è giunto il momento di discutere in maggior dettaglio della particella regina dell’interazione debole, la trottola fatta di nulla, la più piccola entità di materia immaginabile, la particella fantasma, camaleonte, mutante, croce e delizia dei fisici. Il neutrino, corresponsabile delle stravaganze dell’interazione debole ed esso stesso artefice di sorprendenti comportamenti.

La storia del neutrino si è da subito intrecciata con lo sviluppo dell’interazione debole e le due strade si sono incontrate tante volte, producendo risultati scientifici di enorme valore e contribuendo alla nostra conoscenza delle particelle elementari. Dall’ipotesi di Pauli del 1930 trascorsero venticinque anni prima della scoperta del neutrino, ma durante tutto quel tempo, i fisici non misero mai in discussione la sua esistenza, anche se la speranza di poterlo un giorno rivelare, per colpa della sua irrisoria sezione d’urto con la materia, era minima. Lo stesso Pauli, al momento della sua «disperata» ipotesi, disse: «Ho fatto una cosa terribile, che nessun fisico teorico dovrebbe fare, ho proposto l’esistenza di una particella che non potrà mai essere rivelata!». Tanto per dare un’idea, un neutrino da un MeV potrebbe percorrere senza interagire in alcun modo un immaginario tubo riempito di piombo lungo un anno luce, ovvero 10 000 miliardi di chilometri… Assurdo.

Durante la Seconda guerra mondiale il progetto Manhattan a Los Alamos rappresentò un enorme sforzo organizzativo e finanziario per la realizzazione della prima bomba atomica: se intrapresa oggi, il costo totale dell’impresa sarebbe di oltre 20 miliardi di dollari. Il progetto, però, fu anche un momento d’incontro tra i migliori ingegni dell’epoca. Tra loro Enrico Fermi, molto interessato agli aspetti di fisica fondamentale che quel progetto comportava. La prima bomba esplose al poligono di Alamogordo il 16 luglio 1945. Il risultato mostrò a tutti gli scienziati presenti l’enorme energia nascosta nel nucleo atomico e anticipò l’orrore che la successiva applicazione militare avrebbe riservato all’umanità. Ma qualcuno riuscì a cogliere gli aspetti scientifici: si comprese che una simile esplosione era quel grande produttore di neutrini con cui poter superare la limitazione della bassa probabilità d’interazione al fine della loro prima rivelazione.

Il fisico americano Frederick Reines discusse con Fermi la possibilità di installare un rivelatore di neutrini nei pressi di un’esplosione atomica per identificare questa particella per la prima volta (!). Tale ipotesi fantasiosa non ebbe seguito, benché avesse apparentemente avuto l’avallo dei militari, forse interessati a potenziali applicazioni belliche del neutrino… (e io sono molto felice che, per quante elucubrazioni fantascientifiche e fantamilitari siano state prodotte da allora, il neutrino rimanga a tutt’oggi una particella pacifica nella sua olimpica e aristocratica inoffensività). In ogni caso, la determinazione di Frederick Reines fu ripagata dal fatto che alla fine fu proprio lui a scoprire il neutrino, assieme a Clyde Cowan, rivelandolo per la prima volta a metà degli anni cinquanta, tanti anni dopo l’ipotesi di Pauli e la successiva sistemazione teorica di Fermi: la prova provata di quanto la nostra particella sia sfuggente.

Seguendo un’idea originaria di Bruno Pontecorvo, il «cucciolo» del gruppo di Fermi, una volta scartata l’ipotesi poco pratica dell’esplosione atomica, Reines e Cowan compresero che uno dei reattori nucleari che all’epoca iniziavano a essere usati per applicazioni militari e per la produzione di elettricità poteva rappresentare un’ottima alternativa per scoprire il neutrino, e avrebbe inoltre permesso di ripetere l’esperimento più volte. Oggi sappiamo che anche un modesto reattore da 1 gigawatt produce circa 1020 (100 miliardi di miliardi) antineutrini (e non neutrini) al secondo!

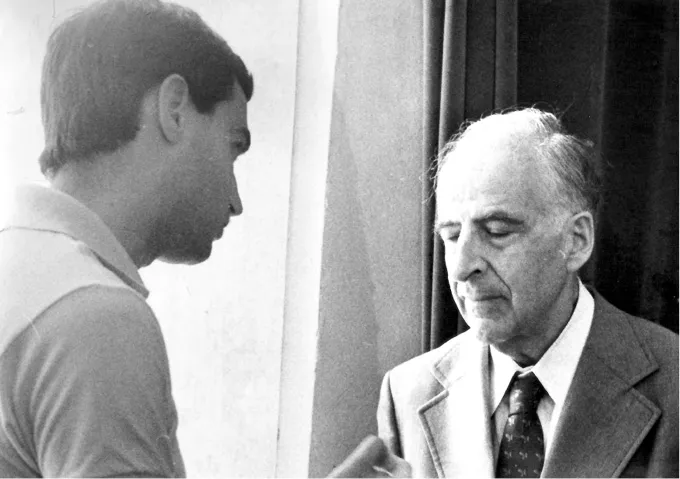

A proposito di Bruno Pontecorvo, il fisico pisano che negli anni cinquanta suscitò un enorme clamore internazionale a seguito dell’improvvisa decisione di emigrare di nascosto in Urss, va detto che è stato indubbiamente uno dei principali attori sulla scena della fisica del neutrino. Ebbi il grande piacere di conoscerlo nell’estate del 1984, in occasione di una conferenza internazionale al jinr di Dubna, l’istituto per le ricerche nucleari a cento chilometri da Mosca, situato lungo le calme sponde del Volga. Fu uno dei momenti che segnarono la mia vita di ricercatore, dandomi un forte incoraggiamento a lavorare sulla fisica del neutrino. Ancora oggi ricordo con emozione quell’incontro. Eravamo una decina, noi fisici non sovietici, o comunque non del blocco dell’est, a partecipare alla conferenza e per questo fummo accolti con tutti gli onori dal direttore del jinr, l’accademico Alexander Baldin. Il direttore ci fece visitare con orgoglio le apparecchiature e i laboratori del centro di ricerca. Molte delle strutture erano fatiscenti ma i colleghi sovietici ce la mettevano davvero tutta per lavorare secondo gli standard internazionali.

Fig. 14.1 – L’incontro con Bruno Pontecorvo a Dubna nel 1984.

Qualche giorno dopo fui approcciato da alcuni fisici russi che mi dissero che il professor Pontecorvo voleva incontrarmi. Al momento la cosa mi lasciò basito, non riuscivo a credere che il grande Pontecorvo potesse interessarsi a un giovane ricercatore italiano. Poi capii che in effetti il professore aveva certo voglia di scambiare quattro chiacchiere dal vivo con un compatriota, una cosa non proprio comune nell’Unione Sovietica dell’epoca. L’incontro avvenne dopo un paio di giorni. Mi fecero entrare in un elegante salone e dopo qualche minuto, preceduto da alcuni accompagnatori, sopraggiunse Pontecorvo, che mi accolse con grande gentilezza. Parlammo del più e del meno, di fisica ma anche della situazione politica italiana. La malattia da cui era affetto rendeva difficili i suoi movimenti e le sue parole ma l’incontro fu bellissimo e cordiale (Fig. 14.1). Solo quando gli dissi che stavamo preparando un esperimento al cern che avrebbe potuto cercare le oscillazioni di neutrino mostrò un cenno di malcelato orgoglio dicendo: «… Quelle le ho inventate io!». Ma ora torniamo all’idea di Reines e Cowan.

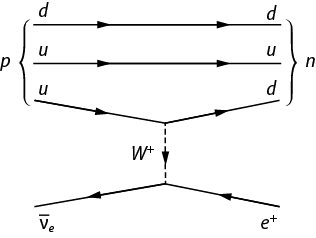

Sorsero subito due formidabili problemi sperimentali. Il primo, al quale ho già accennato, era dato dalla bassissima sezione d’urto (anti)neutrino-materia, l’altro, altrettanto difficile da risolvere a quell’epoca, era quello di avere un modo non ambiguo per affermare che si era proprio osservato un neutrino o, meglio, l’effetto della sua interazione con il rivelatore. Ammesso che uno dei tantissimi antineutrini del reattore di Hanford nello stato di Washington, scelto da Reines e Cowan per il loro fondamentale esperimento, avesse potuto finalmente interagire con la materia del rivelatore, che tipo di segnale si sarebbero dovuti attendere? L’idea fu di realizzare un esperimento sensibile al processo inverso del decadimento β, che procede attraverso una reazione di corrente carica debole: ν + p → n + e+. Essa descrive l’interazione di un antineutrino prodotto dal reattore nucleare con un protone tra i tanti che costituiscono il bersaglio del rivelatore. Questa collisione dà luogo a un neutrone e a un positrone. Lo scambio del bosone W trasforma i membri dei relativi doppietti: l’antineutrino in positrone, e un quark u del protone in un d, creando così un neutrone, come illustrato dal diagramma in Fig. 14.2. Il problema della rivelazione del neutrino diventa allora quello di identificare il neutrone prodotto in coincidenza con il positrone. In assenza o comunque nella non dominanza di altri processi similmente probabili e con analoga segnatura, quelli che i fisici chiamano eventi di «fondo», si ha la firma dell’avvenuta interazione di un neutrino e quindi la sua rivelazione. Il modo dettagliato in cui si effettua l’identificazione di un positrone e di un neutrone esula dai nostri obiettivi. Basti dire che il positrone appena prodotto si annichila con un elettrone del rivelatore producendo due fotoni, mentre il neutrone è assorbito da un nucleo atomico eccitandolo e costringendolo in seguito a diseccitarsi emettendo un fotone energetico. L’osservazione dell’antineutrino si traduce quindi nella più accessibile rivelazione di tre fotoni con particolari caratteristiche temporali, cinematiche e topologiche.

Fig. 14.2 – Diagramma del decadimento β inverso, il processo che ha permesso la scoperta del neutrino, o meglio, dell’antineutrino.

L’esperimento Poltergeist, così battezzato forse per sottolineare la natura evanescente della particella, fu quindi realizzato e i primi risultati arrivarono pochi mesi dopo nell’estate del 1953. Purtroppo il neutrino mostrò di nuovo la sua riluttanza a farsi osservare e, a causa di un fondo sperimentale troppo alto, il segnale della sua interazione non fu convincente. Dopo il primo tentativo fallito, Reines e Cowan ci riprovarono, sistemando questa volta il ...