![]()

![]()

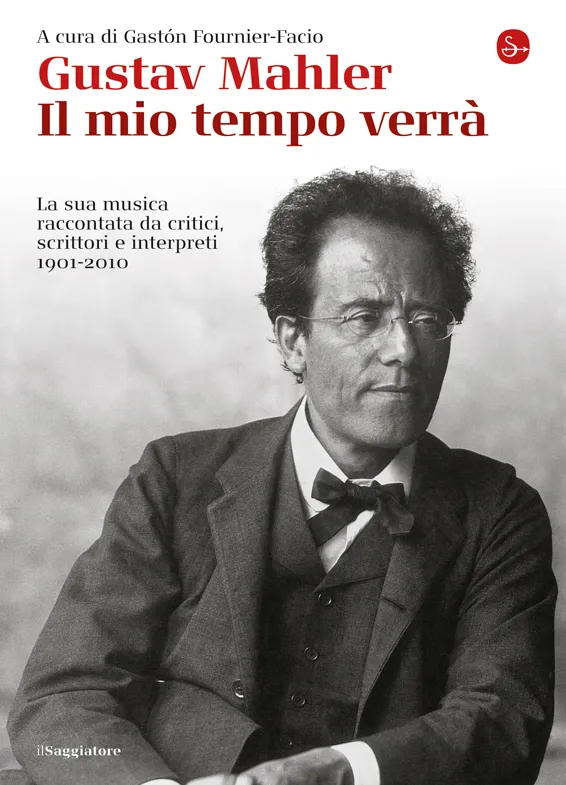

A cura di Gastón Fournier-Facio

Gustav Mahler

Il mio tempo verrà

La sua musica raccontata da critici, scrittori e interpreti

1901-2010

Traduzione di Clelia Parvopassu, Giangiorgio Satragni

e Daniele Torelli

![]()

La traduzione di Felipe Pedrell, L’uomo e la sua opera, è di Marghetita D’Amico; quella di Guido Adler, Caratteristiche tecniche e implicazioni psicologiche, è di Seba Pezzani.

www.saggiatore.it

© il Saggiatore s.p.a., Milano 2010

![]()

Gustav Mahler

Il mio tempo verrà

![]()

Perché Mahler?

Un secolo di interpretazioni sull’uomo e la sua musica

di Gastón Fournier-Facio

Sono ben conscio che, come compositore, non avrò riconoscimento durante la vita. Mi è possibile attenderlo solo dopo la morte. Questa distanza è necessaria per l’adeguato assestamento di un fenomeno come il mio, la conditio sine qua non. Finché sarò il Mahler che si aggira tra di voi, « un uomo tra gli uomini», come creatore posso solo aspettarmi un trattamento troppo umano. Devo prima scrollarmi di dosso la polvere terrena, perché mi sia resa giustizia. Io sono, per usare un’espressione di Nietzsche, un uomo che non appartiene al proprio tempo. Definizione questa che si applica soprattutto ai miei lavori.

GUSTAV MAHLER, intervista con Bernard Scharlitt, 1906

Gustav Mahler fu il direttore d’orchestra più celebrato della sua epoca. Diversa sorte ebbe invece la sua carriera di compositore, che fu accidentata e controversa. Dopo la sua morte, l’ascesa del nazionalsocialismo ebbe drammatiche conseguenze sulla diffusione della sua musica: considerata uno dei peggiori esempi di entartete Musik (musica degenerata, com’era definita quella degli ebrei), venne subito proibita. Ma «il mio tempo verrà», sosteneva Mahler, e la storia gli ha dato ragione. Dal 1960 (centenario della nascita) in poi, abbiamo assistito a una spettacolare Mahler Renaissance. Molti fra i più grandi direttori del nostro tempo (Bernstein, Kubelik, Solti, Abbado, Sinopoli, Chailly, Boulez) hanno inciso l’integrale delle sue sinfonie, e in tutte le stagioni concertistiche viene eseguita la sua musica, che raccoglie consensi da parte di un pubblico divenuto ormai planetario. Ha ragione Bernstein quando afferma che ormai «il suo tempo è arrivato». La vita di Mahler fu però una lotta continua per ottenere un riconoscimento come autore. E saranno proprio i massimi compositori delle generazioni successive, da Schönberg a Berg e Casella, da Šostakovič a Britten, da Henze a Berio e Boulez, a identificare in lui uno dei grandi della storia della musica e il pioniere della nuova musica del Novecento.

Tuttavia il senso della famosa frase, «Il mio tempo verrà», va oltre la consolatio da genio incompreso. In essa infatti, è possibile leggere una profezia catastrofica che nutre la sua arte; una premonizione del caos seguito ai disastri bellici del Novecento, già subito dopo la scomparsa di Mahler. Dal punto di vista più strettamente psicologico, il pubblico del nostro tempo ha riconosciuto in Mahler, più che in ogni altro compositore, il narratore dell’angoscia, della solitudine e di quel senso di sradicamento esistenziale che è alla base dell’identità problematica dell’uomo contemporaneo.

Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Mahler, mi è parso doveroso e opportuno realizzare un omaggio a un compositore che ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo della storia della musica e a un artista che mi ha dato molto anche a livello personale. Ho quindi pensato di curare un’antologia di testi significativi incentrati sulla sua personalità e sulla sua musica. Volevo comprendere cosa fosse accaduto nel secolo trascorso, e cioè da quando, nel 1906, il geniale musicista scrisse la frase qui riportata a epigrafe. Vale a dire: quanto tempo è stato necessario perché a Mahler – il quale scorgeva in se stesso «un uomo che non appartiene al proprio tempo» – fosse resa giustizia come compositore? In che momento, e attraverso quale tipo di processo evolutivo, egli è stato riconosciuto finalmente come uno dei grandi della storia della musica?

Gli autori che ho scelto per quest’antologia si distinguono in quattro categorie:

1) personalità di rilievo che frequentarono Mahler e che in seguito produssero mémoires sugli incontri con lui, dalla celeberrima moglie Alma agli assai meno noti Natalie Bauer-Lechner, Ernst Decsey e Klaus Pringsheim;

2) grandi personaggi dell’epoca che con lui ebbero stretti rapporti personali: Fritz Kreisler, Richard Strauss, Thomas Mann, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Ernest Bloch, Arnold Schönberg e Alfredo Casella;

3) interpreti sensibili che hanno conquistato (o conquistarono) una profonda conoscenza del compositore attraverso le partiture: da Oskar Fried e Bruno Walter a Daniel Barenboim, passando per Leonard Bernstein, Rafael Kubelik, Bruno Maderna, Claudio Abbado, Dietrich Fischer-Dieskau e Pierre Boulez;

4) musicologi importanti che, in sede scientifica, si occupano (o si sono occupati) della sua musica, delineandone le caratteristiche tecniche così come le originalità artistiche, anche per individuare una corretta collocazione storica dell’opera mahleriana: da Ludwig Schiedermair (in assoluto il primo studioso a dedicare una monografia a Mahler), passando per i suoi contemporanei Felipe Pedrell, Paul Stefan, Richard Specht, Guido Adler, Curt Rudolf Mengelberg e Paul Bekker per arrivare a Erwin Stein, Hans Ferdinand Redlich, Neville Cardus, Theodor W. Adorno, Kurt Blaukopf, Deryck Cooke, Constantin Floros; dagli italiani Fedele D’Amico, Quirino Principe e Paolo Petazzi fino allo statunitense Schorske (il grande storico della cultura viennese fin de siècle), a Donald Mitchell e a Henry-Louis de La Grange, i due autori che allo studio dell’artista hanno dedicato la vita.

Ho scelto di presentare i testi in ordine cronologico, offrendo così al lettore la possibilità di seguire passo a passo la scoperta dell’opera di Mahler e la sua fortuna nella storia della musica. Ma dal momento che ogni scritto possiede un significato autonomo, si può anche prescindere da prospettive storicistiche affrontando i testi di questo volume in piena libertà: per generi di autori, per temi o a caso.

Personalmente, ritengo che questa antologia offra importanti spunti di riflessione. I testi qui riuniti coprono infatti un periodo lungo più di un secolo; una selezione del genere non è mai stata pubblicata, nemmeno in tedesco, lingua madre del compositore. La maggior parte degli scritti, inoltre, oggi è completamente irreperibile: molti sono fuori catalogo da anni, altri non sono mai stati pubblicati in un libro, essendo apparsi soltanto su giornali o riviste d’epoca. Qualche testo è piuttosto raro e potrebbe incuriosire anche il mahleriano esperto. Nel ringraziare i relativi editori per la gentile concessione a riprodurre i dodici scritti già pubblicati precedentemente in italiano (quelli firmati da Strauss, Mann, Schönberg, Alma Mahler, Walter, Boulez, D’Amico, Adorno, Gould, Cooke, Principe e Petazzi), desidero segnalare che i rimanenti quaranta (originariamente redatti in tedesco, inglese, francese e spagnolo) vengono qui proposti per la prima volta in italiano.

Allo scopo di orientare meglio la lettura, ho stilato delle brevi introduzioni a ogni testo. Sono premesse che figurano in carattere più piccolo, staccate con un asterisco dal testo al quale si riferiscono, e sono state scritte seguendo il criterio della bibliografia commentata, per esporre un ritratto sintetico dell’autore e un riassunto del contenuto testuale, segnalando così il contributo offerto all’arricchimento della conoscenza della personalità di Mahler e della sua opera.

Ho posto la mia attenzione soprattutto sugli autori interessati a sottolineare le qualità del compositore. Ma ho deciso di includere, per contrasto, anche un testo molto critico: quello firmato nel 1974 dal celebre pianista canadese Glenn Gould. Mi premeva infatti ricordare quanto la personalità eccentrica e l’originale poetica di Mahler abbiano suscitato, nel tempo, l’ostilità di molti... È stato lungo il cammino verso il successo universale raggiunto ai giorni nostri.

Ho escluso gli scritti puramente biografici così come le analisi di singole partiture: per poter rendere giustizia musicologica a un’opera così ricca e complessa, sarebbe stato infatti necessario realizzare un volume molto più ampio. La mia scelta si è quindi rivolta a testi panoramici, che hanno tracciato visioni generali delle caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera di Mahler.

Sul verso di questo libro abbiamo riprodotto la copia anastatica del prezioso volumetto Die Bildnisse von Gustav Mahler (1922) di Alfred Roller, la più grande raccolta di ritratti del compositore, oggi assolutamente introvabile. Nella sua «Prefazione», la cui traduzione si trova alle pp. 238-259 di questa antologia, l’autore propone una descrizione a tutto tondo – unica nel suo genere – dell’aspetto fisico e della personalità del compositore, proposta da chi, come lui, lo conobbe bene e poté osservarlo con la sensibilità dell’artista visivo. Molti anni fa, riuscii ad acquistarne una copia presso un libraio antiquario di Vienna (pagando il prezzo, altissimo per l’epoca, di 500 000 lire) e ora sono lieto di poter offrire ai lettori questa rarità.

Per concludere, voglio ringraziare i due più grandi mahleriani del nostro tempo. Donald Mitchell, il mio professore di musicologia alla University of Sussex, che mi ha incoraggiato a realizzare quest’antologia. E Henry-Louis de La Grange, preziosa fonte d’informazione su ogni aspetto dell’universo mahleriano. Devo a lui, e alla sua estrema generosità, la messa a disposizione dell’indispensabile Médiathèque Musicale Mahler di Parigi, che è attualmente il centro più importante al mondo per lo studio e la ricerca sul compositore. Senza il suo impagabile aiuto, sarebbe stato estremamente arduo e faticoso ritrovare, in biblioteche specialistiche europee o americane, alcuni testi rari (segnalo in modo particolare gli scritti di Pedrell, Decsey, Fried, Ritter e Pringsheim). Sono grato a entrambi per la pluriennale amicizia che mi hanno dimostrato e per le lunghe e proficue conversazioni mahleriane che hanno intrattenuto con me. A loro va il mio grazie più sentito e la mia riconoscenza.

![]()

LUDWIG SCHIEDERMAIR

Musica assoluta o musica a programma?

Pubblicando il suo scritto nel 1901, alla fine dei Wunderhorn Jahre (il periodo in cui Mahler scrisse le sue prime quattro sinfonie), Ludwig Schiedermair poteva conoscere solo una parte della produzione del compositore. Lo studio è comunque importante poiché è il primo saggio mai scritto su Gustav Mahler.

Il testo affronta uno dei temi più rilevanti della sua opera: la funzione dei programmi, vale a dire degli scritti letterari che accompagnano le partiture per «spiegare» il loro contenuto.

Le prime sinfonie mahleriane si possono collocare fra le composizioni di «musica assoluta» (per esempio quelle di Johannes Brahms e di Anton Bruckner) e il nuovo genere del «poema sinfonico» (prediletto da compositori quali Franz Liszt e Richard Strauss). Sebbene Schiedermair consideri Mahler un Ton-Dichter, cioè un «poeta dei suoni», ritiene che sia un compositore dotato di una mente filosofica capace d’infondere alla propria musica pensieri universali, pensieri che vanno al di là della mera descrizione di eventi particolari, obiettivo specifico dei «poemi sinfonici». A suo parere è questa la ragione per la quale Mahler diventerà nel tempo – a partire dalla Quarta Sinfonia – diffidente riguardo al ruolo dei programmi o, in generale, di qualsiasi nota letteraria da includere nei libretti di sala. Anche se questi programmi furono inizialmente efficaci nella strutturazione «narrativa» di alcune fra le prime sinfonie ( un esempio fra tutti, la Seconda Sinfonia e l’idea della Resurrezione che conferisce unità drammaturgica alla partitura), Mahler in seguito cambiò radicalmente opinione. Schiedermair ricorda infatti che il 20 ottobre 1900 a Monaco di Baviera, durante la cena che seguì l’esecuzione della sinfonia (occasione del primo incontro fra il compositore e il nostro autore) Mahler si alzò da tavola per brindare con grande trasporto: «A morte i programmi!». Dunque ormai considerava il puro linguaggio dei suoni ben più espressivo di qualsiasi spiegazione verbale.

È sintomatico che, a partire da questa data, Mahler si sia accinto a comporre tre sinfonie di «musica assoluta»: la Quinta, la Sesta e la Settima, partiture senza titoli né testi cantati né programmi esplicativi.

Mahler non ha soltanto una stupefacente padronanza delle tecniche compositive e una personale modalità di espressione musicale, possiede anche il dono di plasmare la musica in senso poetico. È musicista e poeta dei suoni nel senso più nobile della parola. E questo perché non fa nascere i suoi lavori come musicista assoluto, ma in essi simboleggia le proprie esperienze ed emozioni in veste poetica. Mahler unisce al talento musicale una disposizione poetica altrettanto forte e potente. Proprio per questo in Mahler non si può assolutamente separare il poeta dal musicista. Entrambi influenzano la creazione di un’opera e la realizzazione della sua idea. Al contrario, credere che Mahler nelle sue composizioni volesse fissare avvenimenti determinati e limitati significa fraintendere completamente il compositore. Mahler è una mente filosofica e per questo sostiene anche idee universali, trae conclusioni che non si attagliano a nessuna persona singola e in tal modo allontana la sinfonia, ancor più dello stesso Richard Strauss, dalla strada della musica a programma. Così si spiega anche il fatto che Mahler sia un nemico dei programmi da analizzare e spiegare con cura e dei programmi di sala.

Il seguente episodio illustra bene la mentalità di Mahler: nell’ottobre di quest’anno Mahler aveva diretto quel memorabile concerto dello Hugo Wolf-Verein di Monaco di Baviera e in quell’occasione aveva presentato la sua Sinfonia in Do minore. Dopo il concerto si riunì un illustre gruppo di artisti, studiosi e scrittori di primo piano per trascorrere con Mahler il resto della serata in lieta compagnia. Si giunse a toccare il tema del programma: fu come se un fulmine si fosse abbattuto su un paesaggio sereno e assolato. Gli occhi di Mahler dardeggiavano come non mai, alzò le sopracciglia, con stizza balzò dal tavolo ed esclamò con agitazione: «Basta con i programmi che creano idee sbagliate! Lasciamo al pubblico i suoi pensieri sulla composizione eseguita, non lo si costringa a leggere durante l’esecuzione, non gli si cagioni alcun pregiudizio! Se un compositore ha trasmesso con forza agli ascoltatori i sentimenti che lo pervadevano, ha raggiunto il suo fine. Il linguaggio musicale si è avvicinato alle parole, ma h...