![]()

Sommario

1. Dove si narra delle notti agitate di un novantenne

2. Quel che accade se un sovrano scimmiotta Voltaire

3. In cui un bello spirito si presenta e dice la sua

4. In cui si scopre che l’inciucio può risultare fatale

5. Si delinea un primo abbozzo di scienza jettatoria

6. In cui uno scherzo di natura spiega cos’è il fascino

7. Dove la luna decide che è ora di entrare in ballo

8. Dove finalmente si dà a Cesare quel che è di Cesare

9. In cui capita che la dea Ragione deponga le armi

10. Si appura che i potenti d’Europa spingono Garibaldi

11. Dove un libertino di chiara fama patisce uno smacco

12. In cui non tira una buona aria per le teste coronate

13. Dove il duca intraprende un viaggio fantastico

14. Se un ferreo razionalista incrocia uno jettatore

15. Capita che il buon re non gradisca la costituzione

16. In cui il professore appare come un furbo gattone

16 bis. Dove il duca fa i conti con la ragazza sfregiata

18. In cui il monaciello gioca l’ultimo tiro al duca

19. Dove la città giubila per l’avvento di una nuova era

Ringraziamenti

![]()

1. Dove si narra delle notti agitate di un novantenne

… un occhio… grande… torvo. Spunta da dietro lo stipite della porta che, dall’altra parte, si apre su una vasta sala. La sua attenzione è catturata, affascinata da quell’occhio. Sospeso, si direbbe, su quella che potrebbe essere un’evanescente lunga sagoma, acquattata dietro un battente, si vede e non si vede, con ogni probabilità solo illusoria. Un che di malefico si sprigiona da quell’unico segno di vita, dall’occhio che lo fissa imperterrito. Un minaccioso messaggio che lo scuote in tutto il corpo, lo inquieta. Preda di una sensazione strana, sconcertante: quell’occhio è lui. Lui, la sua persona ormai molto in là con gli anni, vicina, ogni giorno più vicina al termine naturale, tutta riassorbita, concentrata in quell’unico occhio. Enorme. Malevolo. Non può essere, chiaro, va contro le leggi della logica, della fisica e quant’altro. Ma allora?

Ce l’ha di fronte, ancora. Fisso e ostile. Non dà segno di volersi muovere, di desistere da quell’accigliata osservazione. Contrariato, confuso, lui è comodamente sprofondato in un’accogliente poltrona di cuoio. Ha un libro in grembo, un’edizione ricercata in carta pergamena con illustrazioni di un pittore famoso; un’elegante penna d’oca e alcuni fogli tra le mani. Aveva da poco cominciato a scrivere qualcosa – osservazioni, appunti, le ore della notte sono le migliori per riflettere, studiare, lavorare –, quando ha percepito nell’aria una presenza. Ha alzato la testa: l’occhio era lì davanti, lo scrutava bieco.

È nel salone degli specchi, tutto stucchi, ori, tavoli e angoliere dai ripiani di marmo, le gambe arcuate in volute barocche; illuminato quasi a giorno da un enorme lampadario scintillante di cristalli al centro, in cui si centuplica la fiamma alimentata dall’olio, e da diversi candelabri di varie dimensioni, disseminati con accortezza tutt’intorno. L’idea del risparmio è evidente che non lo assilla. Ogni dettaglio nella sala trasmette un senso di agiatezza.

La sua immagine rannicchiata nella poltrona corre da un punto all’altro della stanza, rimpallata dalle superfici molate e tirate a lucido dalla servitù, che sempre meno fa il suo dovere e ogni giorno è una battaglia. Ma non c’è che lui, e quella sua fantomatica replica ossessivamente diramata in tutti gli angoli di quel vasto e silenzioso ambiente.

E dinanzi – diamine! un cannone nemico che lo prende di mira –, quell’occhio inverosimilmente grande. Immoto e maligno; ecco, avverte questo: la feroce malignità dello sguardo. Sente con fastidio che da lì scaturisce quella corrente malsana, come un’aria infetta. Gli verrebbe da scagliare una maledizione. Beninteso, gli verrebbe se lui credesse a simili scempiaggini.

La mano stringe ancora la penna d’oca, i fogli hanno raggiunto il volume sul grembo. Non è la paura ad averlo spinto a quel piccolo cambiamento di posizione, figurarsi! Ma la curiosità. Lo spirito indagatore. Lungo tutta la sua vita – oh, una vita lunga non c’è che dire! –, si è sempre sforzato di afferrare la causa ultima di ogni fenomeno. Di capire. Di trasmettere agli altri il proprio sapere, altrimenti sterile.

Il busto si è lievemente raddrizzato sulla poltrona, si è sporto in avanti. I suoi piccoli occhi, debitamente rinforzati da lenti spesse sorrette da una leggera montatura dorata – gli anni passano, e per lui ne sono passati tanti: la vista non è più quella acuta dei venti, trent’anni –, sono fissi su quell’esemplare sorprendente, su quell’organo che pare essersi reso autonomo per una magia dalla complessa intelaiatura di un corpo. Cercano, quegli occhi piccoli e deboli, di captare l’autentica natura di quel loro smisurato gemello, di decifrare il significato di quella estemporanea apparizione.

E ora… da dove è sbucato quest’altro intruso? Un fanciullo. Sì, ma che razza di fanciullo! Esibisce sfacciatamente un membro spropositato. Una lunga, turgida appendice dalla punta rubizza su un corpo acerbo, non più alto di tre spanne. Puntata, l’appendice, verso quell’occhio indiscreto. Un viso da scugnizzo, furbo e malizioso, solcato da un sorriso osceno, compiaciuto dall’invereconda ostensione di quell’arnese ipertrofico che il proprietario sorregge con entrambe le mani, in un palese atteggiamento lascivo.

Lì, nel salone sfavillante di luci, nell’antico, sontuoso palazzo. Occupano i vertici di un immaginario triangolo: lui, appena appoggiato adesso sul bordo della confortante poltrona di cuoio verde marcio; poco più avanti, alla sua sinistra, quel monellaccio, che bisognerà pur dargli una lezione, dove crede di stare?, in fondo, protetto dalla porta che confina con una stanza buia, l’occhio. Che, se non proprio dimesso, ora appare meno protervo, quasi smarrito; come se qualcuno, o qualcosa, avesse di colpo annichilito la malvagia determinazione che lo animava.

Il palazzo… il palazzo si addentra nella fitta rete dei vicoli. Svetta col suo elegante rosso pompeiano sull’ammasso sconclusionato di catapecchie scolorite, che si appoggiano malferme alle sue mura robuste; costruzioni tirate su con lo sputo; calce, mattoni, paglia, qualche trave già marcia. Ricettacoli di una formicolante umanità indistinta, che si accalca in spazi esigui, in miseri letti che accolgono promiscuità solo di rado lecite. Un soffio di vento più forte, uno scuotimento leggero leggero di terra – e in quel paese non mancano! –, e cadrebbero una dietro l’altra, trascinando nella loro rovina quelle esistenze senza storia.

Immenso, il palazzo, attraversa il mistero della notte, una fervida vita che germina dal buio più fondo malgrado gli altisonanti divieti delle autorità. Incontri furtivi. Mille commerci, trame di imprese non proprio cristalline. Napoli si dichiara ufficialmente, da secoli, alunna del sole. Tutta una letteratura e una retorica sviolinano la luminosa attrattiva dei luoghi. Le virtù taumaturgiche dell’astro, che dovrebbe essere stato reclutato apposta per riscaldare un popolo felice e spensierato, epicureo per disposizione naturale. I forestieri accorrono a quel richiamo. A tal punto indottrinati, abbagliati da quel sole fatto di parole, che tornano a casa convinti di aver davvero contemplato uno spettacolo celestiale.

La realtà, come sempre, è accessibile a pochi, a chi ha occhi per vedere. La città ha un legame di sangue con la notte; è una creatura degli inferi, molto più di quanto lo sia del sole. Una figlia di Iside. Se per secoli ha versato un tributo al dio Mitra, non ancora assurto al ruolo di Gesù Nazareno, lo ha fatto nelle latebre di cavità seminascoste, in una comunione clandestina, officiata nelle sue viscere palpitanti.

Il palazzo, nella superba, perentoria struttura architettonica, sembra prendere forma e modellarsi sull’ampia scalinata che all’interno sale con agile curva: due piani di basolato scuro; poi, improvviso, il candore lunare del marmo annuncia il piano nobile. Il cuore di quell’edificio adesso immerso nel sonno.

Attenzione. Una figura si muove. Ah! Era ora che qualcuno animasse il quadro; finora non si sono ascoltate che chiacchiere, inconcludenti blablabla. Nulla di epico o solenne, comunque. Una banale scenetta di vita quotidiana; una parentesi notturna usuale quando gli anni cominciano a essere tanti. È un uomo anziano. Si alza con una certa pesantezza sul letto; grande il letto, due piazze abbondanti, su cui si allunga la sua sola figura. Scosta le cortine con gesto grave, infastidito, poggia i piedi per terra senza perdere tempo a cercare le babbucce di seta rossa. Non c’è nessuno. È solo con se stesso da parecchi anni. Le formalità, i paludamenti li riserva ai momenti in cui si trova a trattare con i suoi simili. Che se lo vedessero adesso, con quel camicione ricamato che gli arriva alle caviglie e quel buffo berretto a punta…

Con movimenti automatici apre lo sportello del canterano di fianco al letto. Ne estrae un vaso di maiolica bianca dagli allegri ghirigori bluastri, che in alto si restringe in una specie di becco. Alza il camicione, accosta il vaso, e lascia partire un fiotto che intona una vivace musichetta man mano che riempie il prezioso recipiente; prima più leggera, sbarazzina; poi sempre più grave, severa. È talmente un’abitudine che lo può fare a occhi chiusi, nel tentativo forse di non spezzare il sonno. La musica si dissolve in un sommesso fraseggiare, reiterato con sempre minor convinzione.

Il vaso ritorna lì da dove è uscito; domani, come ogni giorno, un servo si occuperà di svuotarlo e riporlo dopo averlo accuratamente pulito, pronto per una nuova composizione. Lui sta per riprendere il riposo interrotto, ma qualcosa deve essergli balenato nel cervello. Perché, prima di tirarsi addosso le coperte, gli occhi semichiusi, resta un attimo seduto sul letto ed esclama con una voce ancora vigorosa: «Ma che diamine di sogno!». Poi termina l’operazione con un grande sbadiglio, si volta su un fianco e in pochi istanti si rimette a ronfare. Unico rumore che incrini il silenzio di una casa che è un’interminabile fuga di sale. Nel palazzo rosso pompeiano che si erge sul pulviscolo di casupole, altero galeone in una selva di barchette.

Inutile allarmarsi, allora, per quella scena singolare. Era tutto un sogno. Che altro poteva essere, d’altronde? Un occhio maldisposto ergersi a protagonista, via. Solo nei sogni accadono certe cose; magari con l’apporto decisivo di un fegato risentito. Poi un ragazzaccio lubrico, irriverente, oltre che smisuratamente dotato da madre natura; anche qui, nulla a che vedere con la realtà. Bene, tutto chiaro.

Ma allora cos’è questo? Un borbottio; non si capisce, è come se qualcuno biascicasse. Non è più nel salone di specchi e stucchi. Ora lui è seduto in un ambiente raccolto, dall’arredamento più sobrio. La stanza in cui gli servono la prima colazione.

I famigli cominciano a sgambettare alle prime luci dell’alba, mentre lui ancora dorme il sonno del giusto. Salgono dalle stanzette anguste disposte nel cortile, proprio di fronte alle stalle, non sia mai dovessero covare idee malsane, con l’aria che tira. Trafficano in cucina, al primo piano, corrono ad approvvigionarsi di alimenti freschi: il pane appena sfornato in quelle boulangerie che sono uno dei vanti della città, francesi nel nome, ma napoletane nello spirito che fa lievitare la farina fino a renderla una fragrante poesia; le uova e il latte giunti poco prima dalla campagna; il cioccolato che piace tanto al signore, così goloso, peggio di un bambino.

Il borbottio continua. Ma non sono i famigli. Oltre a lui, anche qui non c’è nessuno. Butta un occhio verso la finestra davanti al tavolo. Il palazzo rosso pompeiano è una prua tesa verso un mare che da qui si intuisce più che scorgersi. C’è il sole, che non può esimersi dal compiere il suo dovere e rafforzare l’antico luogo comune. È una giornata piacevole, nulla in comune con l’atmosfera cupa che regnava nel salone degli specchi. Ma chi è che borbotta?

Una figura sgattaiola rapida nel corridoio da cui lui è entrato poco prima. O almeno, così gli è parso: un essere tondo, brutto assai per il poco che gli è riuscito di vedere, laido. Il duca affonda avido i denti nel pane morbido cosparso di burro con cui accompagna un boccone di frittata. Gli piacciono le colazioni sostanziose, uova, affettati, frutta, nello stile nordico molto più che mediterraneo. Lo sostengono per tutta la giornata; per pranzo qualche frutto, una fettina di formaggio e avanti sino alla sera.

Davvero è passato qualcuno o è solo suggestione? L’etichetta della casa prevede che soltanto il fedelissimo Isidoro possa circolare nei pressi della stanza della colazione. Ma Isidoro, carico d’anni, ha comunque un fisico asciutto, una figura che si potrebbe definire elegante. Lui ha intravisto, almeno crede, dei tratti ripugnanti: un nasone ricurvo, un mento appuntito, capelli scarmigliati; di sicuro lerci, non può fare a meno di pensare.

Il borbottio riprende, ma non si vede nessuno. Quel piccolo inconveniente non lo distoglie dal primo rito della giornata. Il latte è denso e tiepido, proprio come vuole che sia, e guai se non lo trova al punto giusto: urla che dall’alto del palazzo si spargono squillanti nei vicoli attorno, nelle stamberghe dove madri e figli, padri, figlie, congiunti di ogni risma, ai bordi del giaciglio comune si contendono tocchi di un pane nero.

Quando c’era Chiara, spesso celebravano insieme questa piccola cerimonia, anche se lei di solito si svegliava molto prima. Lui amava la notte, le chiacchiere con gli amici, il gioco, qualche piccola evasione che teneva ben nascosta alla consorte, che sapeva ma preferiva non sapere. Ma lei se n’era andata da tempo. Lo aveva lasciato, il suo piccolo corpo affossato nel grande letto a baldacchino, con l’aria colpevole di una madre che debba abbandonare un figlioletto scapestrato.

Di nuovo crede di scorgere quella figura sgradevole sfrecciare davanti alla porta, avvolta in una specie di saio marrone. Chi è? Come si permette? Come può essere riuscito a intrufolarsi nella sua dimora? E quel babbeo di Isidoro lo ha lasciato passare? Neanche di lui si può più fidare? Ora afferra un suono più distinto. ’E capito? È rivolto a lui? E che roba è? Riflette, scompone quel suono in apparenza unico. Sì, è senza dubbio napoletano: hai capito? Villanzone! Come osa rivolgergli una simile domanda? E poi, cosa dovrebbe capire? Cosa potrebbe insegnargli una bestia di quel genere?

C’è il sole. Qualche nuvola, ma è una giornata abbastanza bella. Una passeggiata in riva al mare, un po’ di aria pura. Ordinerà a Isidoro di far preparare il tiro a due. Una corsetta verso Chiaja è quello che ci vuole; dissiperà i veleni della notte e gli rischiarerà le idee. Mentre si avvia, il borbottio si ripresenta. Ora il suono è un po’ più distinto, ma in giro non si vede più nessuno. Nun ’e capito! risuona con tonalità beffarda. Seguito da una risatina petulante, strascicata. Irritante.

Quando il duca si svegliò, per prima cosa si levò il buffo berretto che gli proteggeva il capo dall’umido della notte e cominciò a grattarsi con un certo vigore la testa, su cui si ergevano scompigliati rari capelli bianchi. Ma che sogni curiosi! Tirò il cordone accanto al letto per chiamare Isidoro, che apparve dopo pochi secondi, inappuntabile nella livrea verde dai ricami dorati. Stava per chiedergli ragione di quell’inammissibile intrusione, ma si rese conto che sarebbe stato assurdo. Che poteva entrarci il vecchio Isidoro con le strampalate fantasie che lo assalivano di notte?

I sogni. Costruzioni prive di senso, immagini in libertà. In altri tempi, lo ammetteva, si era abbandonato all’illusione che contenessero messaggi, premonizioni. La sua Giulietta – e sì, con tutto il rispetto per Shakespeare, aveva riproposto a modo suo la tragica storia dei due amanti infelici di Verona! –, tra un funereo grido di civetta e una rosa straziata sul petto di Romeo, rabbrividiva a ricordare «feretri e spade e sangue» che turbavano le sue notti e annunciavano l’esito funesto del breve idillio con il giovane Capuleti.

Bah! Influssi romantici. O, forse, suggestioni di quella città dal doppio volto, ermafrodita, solare e lunare, così proclive verso ogni sentore di mistero, dell’occulto, del sovrannaturale. Aperta a ogni richiamo esoterico. L’età aveva fatto giustizia di quelle ubbie. I sogni… fole, si ripeteva nel trangugiare con gusto un boccone di frittata in tutto simile a quella ingoiata nel sogno. Istintivamente lanciò un’occhiata preoccupata in direzione della porta; temeva di veder saettare di nuovo quella figura informe. Ma non c’era che lui, con la sua abbondante colazione e un pallido sole a tenergli compagnia seminascosto da cortine di nuvole. La realtà non sapeva che farsene dei sogni.

Si diresse con passo lento verso le sue stanze. ’E capito? Sì, quello sgorbio l’aveva apostrofato in napoletano. Odiava il dialetto quando finiva in bocca al popolino. Quella lingua pastosa, versatile, dalla prosodia aggraziata che lui e i suoi pari adoperavano per colloquiare, al di fuori delle occasioni ufficiali, si trasformava in un’accozzaglia di suoni sgradevoli, di interiezioni stridenti, di espressioni animalesche, insomma un idioma da selvaggi, quando era un plebeo a pretendere di usarla.

Era il momento, solenne, della vestizione. Il duca condensava in quegli attimi, come in un’elaborata cerimonia preparatoria, il significato dell’intera giornata, anche se nelle ore successive l’abito indossato la mattina sarebbe stato sostituito da uno più adeguato all’ora e alle circostanze. Un alone di sacralità circondava la meticolosa liturgia, affidata alle mani sapienti e rispettose di Isidoro, unico celebrante designato, e per questo ammesso nei penetrali della casa. Anni prima la cerimonia sarebbe risultata ancora più minuziosa. Ma i tempi…

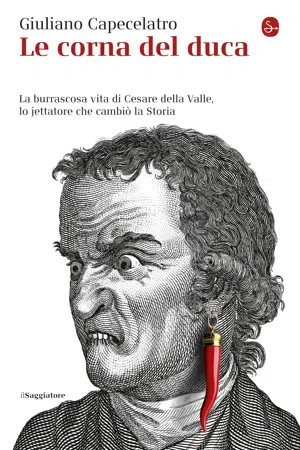

Cesare della Valle, duca di Ventignano, aveva superato la soglia dei novanta. Veleggiava intrepido verso l’ambizioso traguardo del secolo. Non lo confidava neppure a se stesso, ma lo avrebbe reso felice, forse persino orgoglioso, raggiungerlo. Qualche acciacco lo metteva in apprensione. Il cuore, soprattutto, non era più quella pompa efficiente e gagliarda, che per decenni aveva irrorato di sangue la sua lunga persona. Le guance, scavate e pallide, stavano lì a testimoniarlo.

Era alto, il duca, magro e provvisto di un grosso naso adunco su cui si muovevano senza requie due piccoli puntini di un nero profondo, torbido, che apparivano infossati nelle grandi orbite sotto un paio di folti sopraccigli scuri. Occhi che d’improvviso smettevano di spostarsi di qua e di là, si posavano su un oggetto, su una persona, e sembravano iniziare a scandagliarli in ogni recesso. Uno sguardo che aveva fatto correre brividi in più di una schiena.

Si era sistemato davanti a un’elegante toeletta di mogano scuro su cui troneggiava, in una cornice dorata, uno specchio rotondo. Sul ripiano di cristallo erano sistemati in bell’ordine pettini e spazzole di varie dimensioni e fogge, strani utensili dai manici d’argento che ricordavano in piccolo le tenaglie di un fabbro, un misterioso attrezzo argentato che terminava in un minuscolo uncino, un calzante dorato issato su un lungo stelo di cuoio intrecciato.

Dalla concava poltrona di raso rosso, il duca osservò la propria immagine nello specchio. Lo avvilì, come sempre, la vista dei rari peli bianchi che ricoprivano il capo. Arricciò per il disappunto il grosso naso. Il rimpianto più amaro riguardava le parrucche.

Fino al termine del secolo precedente lui e i suoi pari ne avevano fatto sfoggio ogni giorno, e quasi lo avevano considerato l’imprescindibile ornamento della testa. Conferivano dignità a chi le indossava; e consentivano di occultare il diradarsi e...