- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

La corruzione politica è considerata uno dei principali ostacoli alla crescita economica e civile del nostro paese. Il fenomeno è ancora più preoccupante nel Mezzogiorno, dove si combina con l'influenza della criminalità organizzata. Eppure, mancano dati solidi per inquadrare la diffusione della corruzione, il suo andamento nel tempo, il radicamento nelle diverse aree, le modalità prevalenti che assume. La Fondazione Res con questa indagine offre un contributo originale in tale direzione servendosi di due fonti inedite: la banca dati delle sentenze della Corte di Cassazione e i casi considerati nelle autorizzazioni a procedere del Parlamento. Dalla ricerca emerge un quadro inquietante. Da Tangentopoli a oggi la corruzione che coinvolge direttamente i detentori di cariche pubbliche non solo appare in crescita ma assume caratteri nuovi. È sempre più «privatizzata», volta cioè al perseguimento di vantaggi personali piuttosto che al sostegno dei partiti, come in passato; e si coagula intorno a reti politico-affaristiche, stabili e strutturate, che crescono di più a livello locale e regionale e attraversano i principali partiti piegando ai loro interessi la gestione della cosa pubblica.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Politica e corruzione di Rocco Sciarrone in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia mondialeI. Alla ricerca della corruzione politica

di Sandro Busso e Rocco Sciarrone

1. Introduzione.

La corruzione è un problema molto presente nella discussione pubblica e politica, che ciclicamente raggiunge la ribalta mediatica (Mancini - Mazzoni 2016), specie nei periodi in cui molteplici inchieste giudiziarie sembrano confermare il carattere pervasivo e sistematico che il fenomeno avrebbe assunto da tempo nel nostro paese.

Il grande clamore suscitato dalle vicende di Tangentopoli ha accresciuto l’interesse degli studiosi per il fenomeno, che però è rimasto a lungo un ambito di ricerca circoscritto, quasi di nicchia, soprattutto nel campo delle scienze sociali. Soltanto negli ultimi anni sembra intravvedersi un’inversione di tendenza, che sta producendo non solo un incremento del numero di studi, ma anche un affinamento degli strumenti di indagine e una maggiore integrazione tra il versante della teoria e quello della ricerca empirica.

Di particolare interesse sono le analisi che hanno messo in luce i meccanismi della corruzione sistemica e la diversa configurazione dei reticoli degli scambi occulti1, così come anche i rapporti di ricerca che esaminano il fenomeno in ottica comparata tra diversi paesi europei2. Ricche di dati e informazioni sono inoltre le relazioni periodiche elaborate da enti e istituzioni, tra i quali negli ultimi anni ha assunto un posto di rilievo l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione). In generale, sembrano promettenti soprattutto gli studi che mirano ad analizzare empiricamente aspetti specifici della corruzione, approfondendone i meccanismi di funzionamento, i contesti di azione e di interazione, gli attori e le risorse scambiate.

Il progetto di ricerca alla base di questo volume si muove in tale direzione. Esso non prende in considerazione il fenomeno della corruzione nel suo complesso, ma è focalizzato sulle forme di corruzione che hanno una specifica caratterizzazione politica, vale a dire – come si preciserà meglio in seguito – sugli scambi corruttivi in cui è evidente la presenza di almeno un attore politico.

La ricerca si è dunque posta l’obiettivo di inquadrare il fenomeno della corruzione politica in una prospettiva che mira a coglierne le specificità, insieme alle dinamiche di trasformazione nel tempo e nello spazio da Tangentopoli in poi. L’analisi è stata svolta prevalentemente a livello quantitativo attraverso la costruzione di una base dati elaborata a partire dalle sentenze della Corte di Cassazione e dalle richieste di Autorizzazione a procedere nei confronti di ministri e parlamentari.

In questo capitolo procederemo dapprima delineando un quadro di sfondo delle principali strategie di osservazione e misurazione dei fenomeni corruttivi, nonché delle problematiche a esse connesse, offrendo una panoramica sui dati disponibili sulla corruzione (paragrafo 2); quindi presenteremo il disegno della nostra ricerca, illustrandone le domande conoscitive, la strategia, i metodi e il tipo di dati utilizzati, di cui chiariremo limiti e potenzialità (paragrafo 3). Successivamente, anticiperemo alcuni dati d’insieme emersi dall’indagine, che saranno approfonditi nei successivi capitoli (paragrafo 4), per poi concludere con una sintesi dei principali risultati della ricerca e la proposta di uno schema di analisi per leggere dinamiche e trasformazioni delle relazioni tra corruzione e politica da Tangentopoli a oggi (paragrafo 5).

2. Corruzione percepita e corruzione emersa: strategie di osservazione e dati di sfondo.

Comprendere le forme della corruzione e misurarne la diffusione rappresentano sfide quanto mai attuali non solo per il mondo della ricerca, ma anche per le istituzioni e per la società civile, essendo un punto di partenza imprescindibile per predisporre efficaci strategie di contrasto (Vannucci 2012; Anac 2013, 2017a). Tuttavia, come sottolineano quasi tutti i contributi in materia, l’obiettivo è particolarmente arduo, alla luce della parzialità delle stime e delle difficoltà di osservazione di un fenomeno che rimane in larga parte sommerso. Per effetto di questa complessità, il dibattito su come studiare la corruzione rimane quindi più che mai aperto. Prima di illustrare nel dettaglio la strategia di ricerca adottata, è dunque utile fornire una breve panoramica delle principali coordinate del dibattito e dei dati disponibili, che aiuta a definire il perimetro delle scelte che si pongono di fronte al ricercatore.

Perché è così difficile studiare la corruzione? Le numerose criticità che emergono si possono, innanzitutto, distinguere su un piano teorico e analitico, inerente la definizione dell’oggetto, e su un piano più pratico relativo al reperimento della documentazione empirica.

Il problema della definizione dell’oggetto di osservazione riguarda in particolare il grado di estensione e di inclusività della stessa. La letteratura nazionale e internazionale si è sviluppata in direzione di una specificazione di definizioni generiche che identificano la corruzione, e in particolare quella politica, con il semplice rimando al «misuse of public power for private benefits» (Lambsdorff 2007, p. 16). Tali definizioni, da più parti giudicate troppo estese (della Porta - Vannucci 2012; Philip 2014), risultano infatti avere una scarsa utilità sul piano analitico. Hanno così preso forma nel tempo accezioni più ristrette che, pur con diverse sfumature, definiscono la corruzione come un rapporto «triadico», che coinvolge un «principale» (ovvero la cosiddetta parte lesa, sia esso un attore pubblico o privato), un «agente», o corrotto, e un «cliente», o corruttore (cfr. della Porta - Vannucci 2012; Heywood 2014). Una simile definizione restringe il campo semantico, escludendo quei casi di abuso del proprio ruolo, e delle risorse pubbliche o private, che ricadono più facilmente nelle categorie di peculato, truffa o concussione. A fronte di questa operazione di precisazione, si afferma però una necessità di segno opposto, mirata al superamento di definizioni giuridiche troppo ristrette, che limitano il concetto alla fattispecie di reato prevista dagli ordinamenti legali e che sembrano rispondere più a esigenze di contrasto che non di analisi e ricerca (cfr. capitolo II).

Spostandosi sul piano più pratico della raccolta e costruzione di una documentazione empirica adeguata, si rilevano invece difficoltà che hanno a che fare con la natura stessa del fenomeno. La corruzione, infatti, non è soltanto «nascosta» per definizione (Heywood 2014), ma è in molti casi anche volontaria: fa parte dei cosiddetti «crimini senza vittime» (Vannucci 2012), e tende quindi a emergere con maggiore difficoltà rispetto ad altre condotte illegali, più frequentemente denunciate.

Le strategie di ricerca che prendono forma per ovviare a questo problema sono molteplici. Un primo livello di differenziazione riguarda la scelta dei possibili oggetti di osservazione. Prendendo le mosse da una delle numerose classificazioni degli indicatori, quella dell’Undp (2008), è possibile individuare quattro diversi oggetti d’analisi, che differiscono per livello di accessibilità e grado di «vicinanza» al fenomeno:

1) i fenomeni corruttivi in senso stretto, o fatti «oggettivi» di corruzione; di difficile accesso al di fuori delle testimonianze dirette o del materiale giudiziario;

2) le esperienze individuali della corruzione nel rapporto con la politica e la pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato;

3) le percezioni soggettive della corruzione, che rappresentano il fenomeno più facilmente indagabile;

4) i fenomeni politico-economici considerati proxy della corruzione, ovvero indicatori di rischio della stessa (Anac 2017a), quali il funzionamento dell’amministrazione o i costi delle opere pubbliche.

Ciascuno di questi oggetti può poi essere studiato attraverso l’impiego di tecniche sia quantitative sia qualitative. Queste ultime in particolare, inizialmente meno considerate vista la loro minore utilità nel misurare la diffusione della corruzione, sono oggetto di crescente attenzione da parte di numerose discipline. Tale interesse da un lato può essere considerato un effetto dell’insoddisfazione per il tipo di dati disponibili, dall’altro si basa su una maggiore rilevanza attribuita a informazioni di grana più fine in grado di favorire la comprensione dei meccanismi sottostanti al fenomeno (Haller - Shore 2005; Torsello 2014).

Oggetti e tecniche non sono ovviamente da considerarsi come mutualmente esclusivi. Al contrario, si osserva una notevole convergenza sulla necessità di approcci multi-metodo che permettano, attraverso uno «sguardo incrociato», di superare i limiti delle diverse fonti.

Il tipo di dati più diffuso sulla corruzione fa riferimento a rappresentazioni e immagini del fenomeno, cercando di misurarne le percezioni attraverso sondaggi rivolti a campioni di popolazione oppure a panel di testimoni qualificati. Il più citato al riguardo è sicuramente il Corruption Perception Index (Cpi) messo a punto da Transparency International. In base all’ultima edizione di questo indice, nel 2016 l’Italia risultava sessantesima su 176 paesi considerati, e in terzultima posizione tra i paesi dell’Unione europea, seguita solo da Grecia (sessantanovesima) e Bulgaria (settantacinquesima).

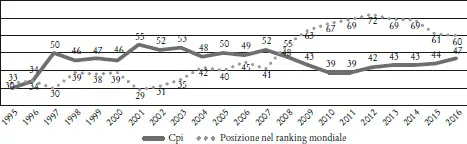

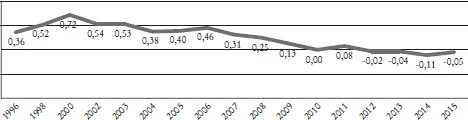

Attraverso l’analisi in serie storica del Cpi (figura 1) e di un altro indice analogo e molto diffuso, il Control of Corruption Index elaborato dalla World Bank (figura 2), è poi possibile ricostruire l’andamento nel tempo della percezione della diffusione della corruzione. Il caso italiano si distingue per un miglioramento della percezione che fa seguito allo scenario prevedibilmente molto negativo dell’immediato post-Tangentopoli, lasciando però successivamente spazio a un trend di segno opposto che sembra peggiorare negli ultimi anni.

Figura 1. Andamento del Corruption Perception Index (Cpi) per l’Italia* e posizione nel ranking mondiale.

* 0 = massimo livello di corruzione; 100 = assenza di corruzione.

Fonte: nostre elaborazioni su dati Transparency International.

Figura 2. Andamento del Control of Corruption Index per l’Italia*.

* Valori negativi = maggiore livello di corruzione; valori positivi = minore livello di corruzione.

Fonte: nostre elaborazioni su dati World Bank.

I dati sulla percezione consentono di cogliere il grado di allarme sociale associato al fenomeno, che è condizionato da diversi fattori. In particolare, due elementi appaiono rilevanti: il reale andamento dei reati di corruzione nel paese e la visibilità mediatica del fenomeno, spesso influenzata più dallo scoppio di «scandali» che si impongono nel dibattito pubblico che dalla corruzione «minuta». Nell’analizzare la relazione tra percezioni, coverage mediatico e andamento dei reati, Mazzoni, Stanziano e Recchi (2017) suggeriscono l’esistenza di un’interazione circolare tra le dimensioni, per cui i reati aumentano la visibilità e la percezione, che a loro volta rendono le persone più attente a riconoscere i fenomeni di corruzione e maggiormente inclini a denunciarli. Nondimeno, gli autori sottolineano una discrepanza tra la percezione e le esperienze dirette di corruzione, che definiscono come «asincronia percettiva e rappresentazionale». Negli anni in cui il Cpi cresce, infatti, si assiste a un consistente calo delle persone che dichiarano di aver pagato tangenti, o di averne ricevuto la richiesta.

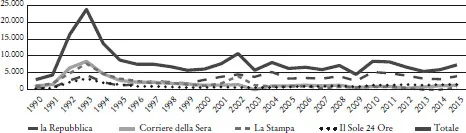

La rilevanza della visibilità mediatica nel determinare le percezioni e le rappresentazioni sociali suggerisce di completare questa breve istruttoria sulla corruzione percepita con una panoramica sulla presenza del tema nei principali quotidiani dagli anni novanta a oggi. Un’analisi diacronica (figura 3) permette di cogliere alcuni momenti di crescita della copertura mediatica, oltre al picco atteso del periodo di Tangentopoli. In particolare, la ripresa della visibilità si ha all’inizio degli anni duemila e nel 2010, in corrispondenza di alcuni rilevanti fatti di cronaca3. È interessante notare che, come già rilevato da Mazzoni, Stanziano e Recchi (2017) con riferimento ad altre misure di coverage, questi picchi corrispondono a inversioni di tendenza o, come nel 2010, ai punteggi più negativi da Tangentopoli in poi del Corruption Perception Index (ibid.). Quanto alla differenza tra le testate, se nel periodo di Mani pulite sono «La Stampa» e il «Corriere della Sera» a offrire la maggiore copertura, la ripresa della visibilità negli anni duemila e in particolare nel 2010 è principalmente trainata dalla «Repubblica». Questa fase del dibattito corrisponde, secondo Sberna e Vannucci (2013), a una crescente politicizzazione della issue della corruzione, utilizzata dai giornali per polarizzare il dibattito politico in occasione di quella che i due autori definiscono la «crisi della Seconda Repubblica».

Figura 3. Occorrenze nei titoli dei quotidiani dei termini «corruzione», «tangenti» e «mazzette» (valori assoluti).

Fonte: nostre elaborazioni su archivi dei quotidiani.

L’analisi della percezione e della visibilità mediatica ha una doppia valenza. A un primo livello queste dimensioni possono essere considerate, pur con notevoli limiti, come proxy della diffusione dei fenomeni corruttivi. Tuttavia, esse costituiscono un fenomeno rilevante in sé, indipendentemente da quanto riescano a catturare la diffusione degli scambi occulti, dal momento che sono in grado di orientare e condizionare la vita politica del paese, con effetti importanti sul piano economico, culturale e istituzionale. La percezione della corruzione è dunque un fenomeno che merita indubbiamente di essere osservato e analizzato.

D’altra parte, anche la seconda categoria di dati utilizzati, vale a di...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- Prefazione di Carlo Trigilia

- Politica e corruzione

- Una ricerca su corruzione e politica. Introduzione di Rocco Sciarrone

- Ringraziamenti

- I. Alla ricerca della corruzione politica di Sandro Busso e Rocco Sciarrone

- II. La corruzione e il suo contrasto: una mappa dei reati di Sandro Busso e Antonio Vesco

- III. Risorse, settori e finalità degli scambi di Marco Betti e Vittorio Mete

- IV. I circuiti corruttivi nei livelli di governo di Graziana Corica e Vittorio Martone

- V. Gli attori e i reticoli della corruzione di Luciano Brancaccio, Vittorio Mete, Attilio Scaglione

- VI. Profili e carriere politiche. Biografie, cariche, partiti di Graziana Corica e Rocco Sciarrone

- VII. Percorsi politici prima e dopo Tangentopoli di Sandro Busso e Attilio Scaglione

- Nota metodologica di Vittorio Martone

- Fonti

- Bibliografia

- Gli autori