- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

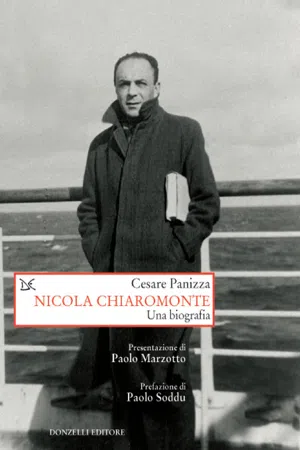

Nicola Chiaromonte (1905-1972) è stato un intellettuale scomodo del nostro Novecento, un pensatore antitotalitario impegnato in una strenua lotta contro ogni forma di negazione della libertà individuale. Si trattava di una scelta di vita, frutto di una prematura ribellione al conformismo spersonalizzante dell'Italia fascista, che gli valse un lungo esilio, in Francia e negli Stati Uniti. Questo libro, frutto di anni di ricerca condotta negli archivi e sulle carte personali di Chiaromonte, ne restituisce l'itinerario, intellettuale e politico, a partire proprio dall'esperienza dell'esilio, maturata in gioventù e messa a frutto come occasione per allargare i propri orizzonti culturali, anche attraverso il confronto con alcune straordinarie figure, come Andrea Caffi, Carlo Rosselli, Gaetano Salvemini, Angelo Tasca, Ignazio Silone, André Malraux, Albert Camus, Dwight Macdonald, Mary McCarthy, Hannah Arendt, per citarne solo alcune. Ma l'esilio fu nel suo caso qualcosa in più: una condizione psicologica strutturante, la sensazione di non appartenere mai al luogo in cui si è. Questo sentimento non lo abbandonerà neppure quando, nel 1953, farà ritorno in Italia. Una volta rientrato in patria, Chiaromonte contribuì a sprovincializzare la cultura italiana dopo gli anni della dittatura fascista, soprattutto grazie alla rivista «Tempo presente» di cui fu condirettore insieme a Ignazio Silone, divenendo uno degli intellettuali italiani più apprezzati e conosciuti all'estero.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Nicola Chiaromonte di Cesare Panizza in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Editore

Donzelli EditoreAnno

2017eBook ISBN

9788868437381II. Roma I. Un giovane inquieto: gli anni della formazione (1908-1934)

«Chiaromonte costituiva per me la scoperta di un fenomeno nuovo e imprevisto di autoliberazione. Egli appariva immune dalla retorica dominante senza l’aiuto di una tradizione politica famigliare o di gruppo. Era approdato ad idee chiare sulla società leggendo i classici, specialmente i greci, e qualche autore recente. Conosceva Proudhon, anche qualche “inedito” di Marx (come la Deutsche Ideologie) e aveva cominciato a studiare Husserl. Ma l’ambiente romano gli era insopportabile perché l’insofferenza del regime tra i suoi amici si risolveva in chiacchiere»1. Con queste parole, alla metà degli anni settanta, in occasione della pubblicazione degli Scritti politici e civili di Nicola Chiaromonte, Ignazio Silone rievocò l’impressione che questi aveva destato in lui nella ormai lontana primavera del 1935, in Svizzera, quando entrambi esuli strinsero un’amicizia destinata a durare quasi quarant’anni. Si può effettivamente dire che all’epoca di quel loro primo incontro, Nicola Chiaromonte, non ancora trentenne, avesse compiuto, in gran parte con le sue sole forze, un vero e proprio cammino di «autoliberazione» dalla «retorica dominante», se con essa si intendono i condizionamenti di natura psicologica e culturale inevitabilmente comportati dal clima oppressivo dell’Italia fascista. Si era trattato di un percorso doloroso, fatto di rinunce, sofferenze, frustrazioni e incomprensioni, la cui tortuosità va certo messa parzialmente in conto alla particolare situazione politica e culturale di quegli anni. L’impossibilità di perseguire liberamente le proprie aspirazioni personali, coincidendo gli anni della dittatura fascista con quelli della sua giovinezza e della sua prima maturità, si era tradotta nell’esasperazione di alcuni tratti di una personalità irrequieta, intellettualmente ma anche umanamente, fin dalla più giovane età. Negli anni si erano così moltiplicati i motivi di insofferenza, dal rapporto conflittuale con la famiglia e con il suo ambiente sociale all’insoddisfazione per gli indirizzi prevalenti nella cultura italiana. In questa esperienza dunque di accidentata autoliberazione, seppure priva degli elementi di tragicità che invece caratterizzarono quella dello scrittore abruzzese, Ignazio Silone dovette probabilmente intravedere un proprio simile, peraltro a lui accomunato, pur nella differenza della provenienza sociale, dall’origine meridionale.

1. Crisi di una coscienza religiosa.

Le carte che Miriam Rosenthal Chiaromonte dopo la morte del marito decise di affidare alla Beinecke Library dell’Università di Yale testimoniano oggi quale fosse il rapporto che Chiaromonte intratteneva con la memoria di sé. È vero che moltissimo materiale andò perduto a causa dell’esilio e dei drammatici spostamenti che esso comportò, ma in generale quanto è rimasto denota una certa noncuranza per i propri scritti, unita a un rispetto quasi religioso per quelli dei suoi interlocutori. Non si può dire che Chiaromonte in vita abbia meticolosamente organizzato la propria autorappresentazione per la posterità. Parallelamente, negli scritti, anche in quelli privati, si possono ricavare poche o pochissime informazioni sul suo passato, specie sugli anni della adolescenza o della giovinezza. Tutt’al più qualche passaggio ci restituisce un’atmosfera psicologica, un contesto generazionale, magari a partire dalle rievocazioni di episodi apparentemente marginali. Così un cenno ai pomeriggi trascorsi con il fratello Mauro illumina la profondità del loro rapporto – che dovette a lungo essere quasi di identificazione – e la precocità di un interesse, quello per il cinema, destinato a indurre nel tempo una passione irriducibile per il teatro.

Noi (io e mio fratello) cominciammo a frequentare un cinema di quartiere. Il locale c’è ancora, ma ha cambiato nome: si chiamava «tout bonnement» «Cinema Salario» – adesso si chiama «Mignon». A quei tempi – 1918-20 – si pagavano otto soldi d’ingresso nella «sala grande» e quattro per la «sala piccola» – la quale meriterebbe descrizione: era praticamente riservata a una ragazzaglia indemoniata e entusiasta, che faceva gran consumo di «bruscolini» (semi di zucca secchi), «fusaie» (lupini cotti) e caldarroste. C’erano i primissimi western e film d’avventure «a episodi» che bisognava seguire ogni due giorni, per non perdere l’episodio seguente (che aveva lasciato Pearl White affranta all’orlo di un precipizio) – con gravi problemi finanziari da risolvere (anche otto soldi non era facile averli: non si aveva ancora diritto ad alcun «argent de poche», tranne qualche soldo per il tram che portava a scuola (Istituto Massimo alle Terme: lo ricordi? È ancora là, ma vuoto – in vendita) nei giorni di pioggia. Era, insomma, la scoperta del cinematografo e l’iniziazione ai «tempi moderni». Si accompagnava, me e mio fratello d’accordo, con la smania di possedere le vecchie annate della «Domenica del Corriere»2.

Proprio sui banchi di quel liceo Massimo, fondato dai gesuiti e vero e proprio bastione romano dell’ortodossia cattolica, a cui i coniugi Chiaromonte avevano iscritto entrambi i figli, si sarebbe generata una profonda opposizione nelle convinzioni dei fino ad allora inseparabili fratelli. Mentre Mauro vi maturava la vocazione al sacerdozio – terminati gli studi divenne gesuita completando il suo noviziato nella Casa degli esercizi spirituali del santuario di Galloro –, Nicola vi visse una crisi che lo avrebbe allontanato dalla religione cattolica. Contrariato dagli insegnamenti ricevuti, divenuta l’atmosfera che vi si respirava per lui intollerabile, egli accolse come una liberazione l’iscrizione, per l’ultimo anno degli studi liceali, al Tasso – un liceo pubblico – cui i genitori acconsentirono anche per consentirgli di ottenere la licenza liceale (come fece peraltro quello che all’epoca, fra i suoi compagni di scuola, era il suo migliore amico, Ettore Majorana)3. Questa vicenda non segnò solo l’inizio di un contrasto coi famigliari a tratti eclatante, soprattutto con il padre, temperato solo dal grande affetto che univa la famiglia e dalla profonda dedizione dei coniugi Chiaromonte verso i figli, ma costituì senza dubbio l’esperienza fondamentale della sua adolescenza. Nel suo dissenso verso un modello pedagogico sentito come profondamente oppressivo e verso un insegnamento morale che giudicava pervaso da una profonda ipocrisia, rintracciamo già un tratto strutturante la sua personalità intellettuale, il gusto per le posizioni eterodosse e la contrarietà a ogni forma di sapere dogmatico4.

Il distacco dal cattolicesimo maturato in quegli anni non avrebbe però affatto significato indifferenza verso la dimensione religiosa. Nei suoi taccuini giovanili, rintracciamo una annotazione datata 23 luglio del 1923 dove fissava per la prima volta un interrogativo su cui – in termini diversi – sarebbe ritornato incessantemente: «Fu Dio a creare i dualismi: la luce e le tenebre, l’acqua e la terra, l’uomo e la donna. Al di là di essi, per noi c’è il nulla o la divinità? Ma Dio, ogni giorno, trovava che ciò che aveva creato era buono e noi ci guardiamo intorno e non vediamo e non sentiamo se non una favola che ci affanniamo a colorare per non vedere qualche cosa d’indicibilmente vuoto e vano. […] Gli uomini furono creati senza ragione. E dopo creati, cominciò subito la vita, inesorabile come una caduta in un abisso senza fine, impossibile a negarsi o ad arrestarsi: semplicemente la vita […]: il mistero»5. Questo suo tormentato interrogarsi circa il senso dell’esistenza, la dolorosa constatazione di una insanabile lacerazione fra l’uomo, la natura e la storia, cui cercò risposta, pur consapevole di potervi trovare solo delle verità parziali, nello studio appassionato della filosofia, con delle nuances che giustamente a Gino Bianco parvero pre-esistenzialiste6, non poteva infatti trovare un approdo nell’ateismo razionalistico. Come annotava nei suoi taccuini, a proposito di Shelley, ma pensando a sé: «È impossibile essere ateo: rifiutando Dio, sorge inevitabilmente un’altra divinità, spuria e inferiore, che può essere anche idolo o feticcio. Ma i termini non sono fissi: può accadere che Dio, per qualcuno che l’accetta, non sia più che un idolo, come per chi lo rifiuta lo può ritrovare come e dove non sospetterebbe»7.

In questo suo «tormentarsi» si indovina anche una componente caratteriale che, pur mitigata dalle successive ricche esperienze di vita, lo avrebbe sempre accompagnato, anche oltre l’età giovanile, ossia un temperamento facilmente portato alla malinconia e soggetto a cicliche crisi depressive8. Così, diversi anni dopo avrebbe ricordato i suoi vent’anni in una lettera scritta al fratello Franco in occasione della morte dell’amico Renzo Giua, volontario di Spagna: «Io non so se accetterei di tornare ad avere vent’anni: è un’età tormentata e insoddisfatta in cui si sente come forse mai il peso dell’esistenza, e quasi direi della “materia”. Appunto perché si è molto vivi, insofferenti di tutti i legami e di tutti i pesi morti che poi, piano piano, la media9 degli esseri umani si abitua a portare. Vent’anni, a quel che ne so, è un’età rabbiosa […], violenta e piena di tedio. L’apologia dei vent’anni, per conto mio, è una scemenza»10.

Le sollecitazioni provenienti dall’esterno e i suoi multiformi interessi culturali avrebbero successivamente spostato l’attenzione di Chiaromonte verso altri ambiti problematici. Nonostante ciò, il tema della «religione», del mistero e della natura «divina» del mondo innervò tutta la sua riflessione successiva, non da ultimo anche sotto forma di un’originale lettura del processo di secolarizzazione e dei suoi effetti sulla società e sulla politica. A testimonianza della centralità della dimensione religiosa per Chiaromonte e del legame che questo dato della sua personalità intellettuale indubbiamente intratteneva con l’imprinting famigliare, in una lettera indirizzata al padre durante il suo primo soggiorno parigino Nicola avrebbe esposto in questi termini ciò che si riprometteva dal suo lavoro: «Quello che mi interessa di più, per le cose che scrivo, è arrivare a mostrare l’esistenza di una religione più valida e reale della Cattolica apostolica, e anche più morale»11. E questo forse un cenno a quella monografia su Michelangelo che Chiaromonte prese a scrivere all’inizio dei primi anni trenta e che, perduta durante la drammatica fuga dalle zone occupate della Francia, non sarà mai pubblicata. Come non vedere infatti in un testo che avrebbe avuto per oggetto non le opere, ma la tormentata sensibilità artistica e religiosa del Buonarroti, un riflesso della stessa esperienza esistenziale di Chiaromonte, il «racconto» di una irrequieta ricerca di significato?12

2. Il formarsi di una coscienza antifascista: la politica nei taccuini giovanili di Chiaromonte.

Nicola Chiaromonte aveva diciassette anni al momento della marcia su Roma, di cui forse fu testimone oculare. In una delle sue rarissime testimonianze autobiografiche egli ebbe a confessare, senza vergognarsene affatto, di aver provato nella sua prima giovinezza, all’età di quindici anni, una certa simpatia per il fascismo13. Non era stato l’ambiente familiare ad ispirargliela, ma il clima stesso di quegli anni in cui egli, non diversamente da molti altri suoi coetanei, figli della piccola e media borghesia romana, si era formato: sul piano dei gusti estetici e letterari, il seducente decadentismo dannunziano, con il suo sfrenato e retorico vitalismo, con il suo sostanziale disprezzo per i tradizionali valori della società borghese del tempo; su quello degli orientamenti politici, l’esasperante nazionalismo degli ultimi anni di guerra, in particolare la propaganda rivolta al «fronte interno» che aveva visto mobilitata larga parte del ceto intellettuale.

Si trattava di un insieme di suggestioni da cui Chiaromonte si libererà completamente, anche se in tempi diversi. Suggestioni tuttavia ampiamente condivise da una generazione, la sua, che come avrebbe scritto alcuni anni dopo sulle pagine di «Conscientia», cresciuta nel clima psicologico della guerra, era caratterizzata dal rifiuto di ogni tradizione ideale, apparendole tutte egualmente screditate, e da una profonda carica di violenta irrequietezza sfociante in un ricercato cinismo14.

Non si può certo far colpa a un giovane, per quanto straordinariamente ricettivo e lucido, di non essere stato da subito capace di affrancarsi dai condizionamenti del suo tempo. Osservatori assai più maturi di lui commisero lo stesso errore prospettico, sottostimando la reale portata eversiva del fascismo oppure, più spesso e più o meno apertamente, giudicandola positivamente15.

Il credito fatto al fascismo come movimento rigeneratore della nazione dal giovanissimo Chiaromonte si dovette comunque esaurire assai presto se nel primo anniversario della marcia su Roma egli annotava nei suoi taccuini:

Il trionfo dell’azione per l’azione. Sarcastico trionfo! Assetati di lotta, vedersi afflosciare le difese, ansiosi di ribellione, trovare le porte aperte e il pranzo apparecchiato. E nondimeno, indomiti, caricare il moschetto, aguzzare lo sguardo nelle canne neroazzure delle mitragliatrici e correre correre ebbri, attraverso un rassegnato stupore… Oh, se gli uomini capissero, vedessero le sarcastiche tragedie che essi costruiscono. O uno scoramento spaventoso li prenderebbe o una folle smania di rivolta… contro il nulla […]. Ma non è colpa loro, poveretti… sono piccole conseguenze dell’atto puro. Mussolini? Ecco, lui sì. Se non altro per aver impastato tanta gente e averla scagliata dove voleva, per aver saputo essere il mito della «retorica in azione». Ed esser mito è sempre rispettabile16.

È poco più che un frammento in un taccuino dominato da ben altri interessi e preoccupazioni; ci permette però di registrare come a un anno di distanza la «rivoluzione fascista» sembrasse dunque a Chiaromonte assai poca cosa, velleitario frutto di un ribellismo senza contenuto, e il fascismo poco più che un semplice, forse brutale, strumento che un abile stratega quale Mussolini ha saputo forgiarsi per raggiungere la propria personale affermazione. Al di là del riconoscimento di una capacità demiurgica di Mussolini, ingenua concessione a...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Presentazione di Paolo Marzotto

- Indice

- Prefazione di Paolo Soddu

- Nicola Chiaromonte

- Introduzione

- I. Rapolla

- II. Roma I. Un giovane inquieto: gli anni della formazione (1908-1934)

- III. Parigi I. Nicola Chiaromonte e Giustizia e Libertà (1932-1935)

- IV. Parigi II. La gang, il Fronte popolare, la Spagna, la fuga (1936-1941)

- V. Intermezzo. Mediterraneo

- VI. New York. Esule dall’Europa (1941-1948)

- VII. Parigi III. Il ritorno nell’Europa della guerra fredda (1947-1953)

- VIII. Roma II. In difesa del Tempo presente (1953-1966)

- IX. Epilogo. «La grotta di Paros» (1966-1972)