eBook - ePub

Fatti in cerca di idee

Il sistema italiano delle imprese e le politiche tra desideri e realtà

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Fatti in cerca di idee

Il sistema italiano delle imprese e le politiche tra desideri e realtà

Informazioni su questo libro

«In una fase di profonda crisi internazionale, in Italia manca una visione strategica in grado di sostenere la parte di sistema produttivo più sana, quella che quotidianamente cerca di innovare e di crescere. Se si perdessero parti importanti della nostra cultura produttiva, in attesa di grandi riforme di là da venire, gli effetti potrebbero essere gravi e non facilmente reversibili. La tesi che qui si sostiene è che una politica pubblica in questo campo è possibile, sia pure passando attraverso un bagno di umiltà, discutendo e analizzando risorse, obiettivi, strumenti e processi nei loro dettagli operativi e non solo nei principi generali». Siamo sicuri che il sistema industriale italiano corrisponda all'immagine che ci viene continuamente proposta? E, soprattutto, siamo sicuri di come dovrebbe essere, per funzionare al meglio? Di certo, tutti si affannano a desiderare il «sistema paese» in un certo modo: con molte grandi imprese, con settori high tech, con specializzazioni di avanguardia, con grandi aperture ai mercati internazionali. Il fatto è che non si considera abbastanza la nostra struttura industriale per quella che è: meno avvenente, ma forse anche meno gracile di quanto si pensi; con i tanti punti di debolezza, ma anche con qualche punto di forza. I dati presentati in anteprima in questo volume costituiscono l'anticipazione e il commento di una delle più grandi indagini conoscitive sulle imprese italiane – ne sono state interpellate più di 25 000 – condotta da un folto gruppo di studiosi raccolti intorno alla Met, un centro di ricerca indipendente. I risultati sono davvero sorprendenti. I soggetti più esposti ai pericoli della crisi non sono affatto le microimprese «stagnanti», ma piuttosto proprio quelle medie imprese innovative che riempiono i sogni dei nostri analisti. Si giunge così a una prima conclusione, solo apparentemente paradossale: c'è una parte «opaca» dell'impresa italiana che è quella cui è affidata la tenuta del sistema. E si tratta anche – per ulteriore, e più forte paradosso – di quella parte che meno beneficia di politiche pubbliche. La politica industriale è, del resto, la grande assente, nel nostro paese. Tutti ne parlano, molti ne segnalano l'inefficacia, ma quasi nessuno si preoccupa di come sia quantitativamente povera, e soprattutto qualitativamente male organizzata.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Fatti in cerca di idee di Raffaele Brancati in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politics & International Relations e Comparative Politics. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

Politics & International RelationsCategoria

Comparative PoliticsII. Le politiche per le imprese

1. Lo scenario di riferimento.

Il tema delle politiche per le imprese rappresenta naturalmente uno snodo fondamentale del ragionamento che si propone: pochi campi dell’economia sembrano caratterizzati dalla presenza di tanti luoghi comuni e di tante posizioni non documentate e preanalitiche come avviene nel caso delle politiche industriali.

I punti fermi che sembrano accomunare editorialisti e osservatori, economisti e sociologi, politici e opinione pubblica sono facilmente riassumibili.

In Italia vengono dati troppi aiuti pubblici alle imprese, queste risorse sono controproducenti in quanto prive di risultati positivi apprezzabili, ma con effetti indiretti particolarmente negativi (specie al Sud, dove la funzione obiettivo delle imprese diverrebbe quella di acquisire risorse pubbliche, piuttosto che quella di vendere i propri beni e servizi sui mercati).

Le politiche industriali non sarebbero riformabili (proprio perché sono direttamente responsabili di distorsioni ai meccanismi della concorrenza, mentre i fallimenti del mercato1, che potrebbero giustificare tali politiche, sarebbero ampiamente sopravanzati dai fallimenti dello Stato nei tentativi di intervento). Quindi vanno eliminate o, al più, considerate come un male necessario: l’indicazione strategica, quindi, è che siano ridotte al minimo indispensabile con una tendenza all’eutanasia progressiva, utilizzando nel frattempo i meccanismi meno coinvolgenti possibili di pubbliche amministrazioni ritenute inadeguate e inadeguabili.

Le amministrazioni, infatti, non sarebbero in grado di provvedere a procedure ragionevoli e, nel caso in cui si sia costretti a realizzare interventi per le imprese, vanno predisposti meccanismi che cerchino di escludere ogni ruolo discrezionale nella convinzione che possano esistere procedure automatiche neutrali.

Un’ulteriore diffusa convinzione, di cui è difficile rintracciare la coerenza, è quella che ritiene necessario correggere una modalità del passato in cui le risorse venivano distribuite in modo indifferenziato, nella vulgata definita come «a pioggia», senza selezione o indirizzo, suggerendo tuttavia come strumento più appropriato e desiderato per correggere la cattiva allocazione quello automatico e generalizzato rappresentato dal credito di imposta2 o da altri meccanismi universali. In sostanza, con una platea di utilizzatori vastissima e risorse calanti, dopo gli strumenti «a pioggia» si propongono e si apprezzano in teoria interventi «a rugiada» (o, peggio, distribuiti a caso).

La combinazione di una teoria economica storicamente avversa alle politiche mirate per le imprese, un’insoddisfazione per i risultati passati e i vincoli di bilancio sempre più pressanti pare rappresentare un formidabile blocco avverso a ogni intervento significativo in materia.

Rimane da chiedersi, anche in quest’ottica, se l’Italia può permettersi di avere uno strumento di politica economica in meno (tra i non molti rimasti) rispetto agli altri paesi concorrenti.

Infatti, un’ulteriore diffusa convinzione è quella che vede gli aiuti di Stato come fenomeno prevalentemente nazionale (o addirittura limitato alle sole regioni meridionali). Ciò non era vero all’inizio degli anni duemila ed è diventato paradossale alla fine del primo decennio. Da quando gli aiuti di Stato (incompatibili con il Trattato di Roma a meno di specifiche deroghe, molto diffuse) sono stati messi sotto osservazione come pratica proibita o comunque non «gradita» in Europa, l’Italia è stata considerata uno dei paesi con maggiore intensità di sussidi alle imprese: questa visione sembra ancora diffusa e presente in numerose analisi al di là delle evidenze. Il peso – spesso solo presunto – delle politiche per il Mezzogiorno, da un lato, e l’attitudine a sussidiare le imprese e a ostacolare il libero operare delle forze di mercato – considerata quasi come un carattere nazionale costitutivo –, dall’altro, sembravano essere le cause profonde di un fenomeno persistente.

Nel corso di due decenni la situazione assoluta e relativa dell’Italia è molto cambiata: le risorse erogate all’industria si sono ridotte in misura consistente e sono mutate anche le posizioni relative agli altri paesi di riferimento.

Il grado di intervento finanziario per le imprese in Italia è divenuto tra i più bassi in Europa anche prima degli interventi orientati a limitare gli effetti della crisi e presumibilmente inferiore (mancano quantificazioni sistematiche e complete) rispetto agli Usa, dove si è in presenza di interventi massicci non solo attraverso l’uso della domanda pubblica (spese militari, ricerca…), ma anche con erogazioni dirette che risultano di difficile contabilizzazione, perché spesso erogate dai singoli Stati o dalle Contee3.

Se oltre al calo finanziario assoluto, vistosissimo, si passa a un confronto internazionale, il quadro si arricchisce.

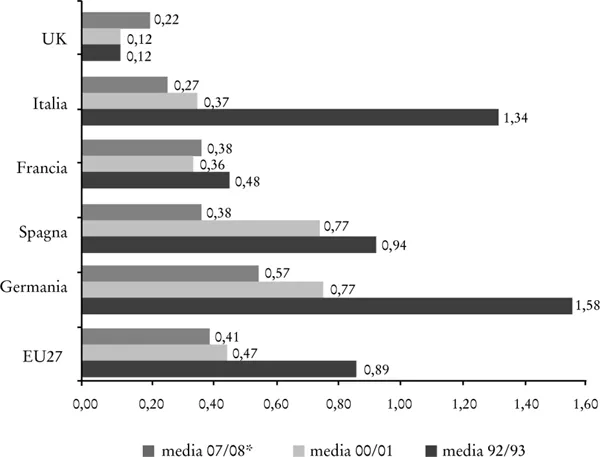

La politica industriale ha avuto negli altri paesi europei e negli Stati Uniti tendenze inverse in presenza dell’accentuarsi della competizione internazionale dei nuovi paesi manifatturieri anche prima dell’aggravarsi della crisi (Bianchi - Labory 2009). Nella figura 13 si notano valori per l’Italia, nel 2008, non lontani da quelli del paese europeo culturalmente più lontano e che tradizionalmente presenta il livello minimo di sussidi, la Gran Bretagna. Va ricordato, peraltro, che gli importi del 2008 sono depurati dagli interventi per il settore dei servizi finanziari: questi interventi sono stati pari a zero per l’Italia ed estremamente consistenti in Gran Bretagna e in molti altri paesi.

Figura 13. Aiuti di Stato (per industria e servizi) come percentuale del Pil.

Fonte: Ue, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ expenditure.html.

* Anno 2008 ricalcolato al netto dei servizi finanziari.

* Anno 2008 ricalcolato al netto dei servizi finanziari.

La tendenza storica, poi, non lascia dubbi: dall’inizio degli anni novanta alla fine degli anni duemila l’industria del nostro paese è passata dall’essere settore con significativi sussidi (tra i più alti in Europa) a settore con interventi pubblici tra i più ridotti nell’ambito della Ue4.

La questione delle politiche industriali in Italia si incrocia indissolubilmente con quella del Mezzogiorno e delle politiche per le imprese seguite per molto tempo in queste regioni. Il tema ha due risvolti rilevanti: il primo è rappresentato dall’utilità o meno delle politiche, il secondo dagli effetti indotti. Assuefazione agli aiuti pubblici, ricerca di posizioni di rendita e risorse umane dedicate dalle imprese a tale obiettivo piuttosto che a quelli tipici della conduzione imprenditoriale rappresentano mali antichi e gravi caratteristici di un sistema esteso e persistente.

Se si guarda ai numeri effettivi (per un quadro analitico si rinvia al prossimo paragrafo), tuttavia, mancano elementi per ritenere ancora fondata la tesi della «droga» che pervade l’intero sistema industriale meridionale, almeno a partire dal 2003. Se le risorse erogate nel 2009 in tutte le regioni meridionali – sommando gli interventi dei programmi europei, quelli regionali, nazionali, gli interventi per la ricerca e altro ancora – hanno versato nelle casse delle imprese industriali del Sud meno di 1,8 miliardi di euro in termini di equivalente sovvenzione lorda, pare difficile pensare che possano avere avuto effetti devastanti.

Si ritiene, da parte di molti osservatori, che una riduzione delle risorse possa avere effetti persino benefici. Il calo delle risorse erogate negli ultimi anni – intenso e prolungato – non pare, tuttavia, avere indotto progressi significativi.

Paradossalmente il fatto che gli interventi continuino ad essere erogati con meccanismi non accuratamente disegnati può persino peggiorare la situazione: poche risorse date con vecchi criteri accentuano una competizione distorta. Offrire alle aziende uno scenario che rende credibile ritenere le risorse di una determinata misura come l’ultima possibilità per ricevere fondi pubblici accresce comportamenti indesiderati anche al di là dell’effettiva entità dell’intervento.

In generale, la posizione nei confronti degli aiuti alle imprese dominante in Italia5 si basa su argomenti di scuola ispirati a buoni principi con impostazioni molto semplificate: non serve avere interventi distorsivi e dannosi come quelli per l’industria, mentre è indispensabile avere uno Stato snello in grado di garantire l’accesso a beni pubblici in modo capillare e con una qualità dei servizi elevata.

In parallelo rispetto ai ragionamenti e alle posizioni pubbliche sommariamente richiamate, si continuano ad avere interventi nel campo delle politiche per le imprese – con importi non elevatissimi, ma comunque non del tutto trascurabili – senza particolare attenzione al modo in cui sono realizzati né, tantomeno, alle possibilità di miglioramento.

Seguendo un tale percorso è l’intera «cassetta degli attrezzi» della politica industriale ad essere svuotata e mancano idee convincenti e articolate su quale strategia sviluppare: si seguono emergenze o logiche occasionali senza disegni generali.

La tesi di questo volume è che non si può ridurre tutto a due sole posizioni: da un lato, chi sostiene l’inutilità delle politiche in esame e la necessità di un loro azzeramento e, dall’altro, chi le considera valide in assoluto e tali da essere perseguite sempre e comunque.

Va rivendicata una possibilità di giudizio in cui sia utile analizzare i problemi e gli errori registrati e sia anche possibile indicare i correttivi necessari.

Non occorre quindi chiedersi solo se è necessario adottare certe misure di intervento, ma soprattutto ragionare su come farle e su quali indirizzi avere. Ciò vale in modo particolare quando le politiche sono realizzate da tutti i concorrenti internazionali e in presenza di uno spazio effettivo per politiche pubbliche determinato da bisogni e da una domanda di intervento dello Stato da parte di numerosi soggetti dinamici che non trovano adeguata soddisfazione nel mercato privato.

Va infine ricordato che l’aspetto paradossale del dibattito pubblico italiano in materia è proprio legato al fatto che il sostenere in modo diffuso la più totale inutilità delle politiche industriali diviene il sostegno principale (ancorché indiretto) all’inerzia nel modificare strategie e modalità dell’azione pubblica.

Un ulteriore elemento deve essere aggiunto al ragionamento e riguarda il modo di legiferare sul tema (forse non solo su questo tema): rappresenta un elemento certo di continuità che appare almeno trentennale nel nostro paese.

Il denominatore comune delle misure più importanti di politiche a favore delle imprese negli ultimi decenni, almeno di quelle con qualche respiro strategico, è stato quello della straordinaria lunghezza dei tempi necessari per passare dalla norma generale approvata dal Parlamento alle prime erogazioni effettive. A puro titolo esemplificativo, se si considerano la legge 675/1977 (Riconversione e ristrutturazione industriale dopo la prima crisi petrolifera), le norme dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno profondamente modificate negli anni ottanta (l. 64/1986), la legge 488/1992 per ridare slancio agli investimenti nelle regioni e nelle aree in ritardo di sviluppo, fino al pacchetto cosiddetto «Industria 2015» (approvato con la legge finanziaria del dicembre 2006), vediamo che quattro-cinque anni sembrano il tempo minimo che intercorre tra l’approvazione del provvedimento di legge e le prime azioni concrete (ovvero le prime spese a favore dei privati). Il processo segue un sentiero comune con una definizione normativa che ipotizza percorsi e meccanismi più o meno complessi, lasciando indeterminate tutte le parti esecutive, che rinviano a un numero elevato di provvedimenti attuativi, ciascuno con il suo carico di verifiche di coerenza con norme nazionali o comunitarie, di adattamento a prassi amministrative e di mediazioni di interessi.

L’aspetto, già di per sé preoccupante, assume una diversa luce in periodi di turbolenza in cui le scelte delle imprese tendono ad accelerare e si è in presenza di difficoltà di bilancio pubblico. Le prime spingerebbero per un’accelerazione dei tempi, mentre i crescenti vincoli di finanza pubblica accrescono la possibilità che una norma possa essere svuotata delle sue disponibilità finanziarie togliendo anche la ragionevole speranza che un intervento possa essere incisivo.

In sostanza gli interventi, anche nei rari casi in cui sono stati inseriti in un progetto organico, rinunciano ad essere costruiti e disegnati in ogni loro aspetto, lasciando a fasi successive e a successive negoziazioni il compito di mettere a punto tutte le questioni rilevanti: poiché una politica è fatta sostanzialmente dai dettagli operativi e non dalle dichiarazioni di principio, non solo i tempi si allungano a dismisura e i rischi di svuotamento finanziario diventano elevati, ma si perde anche il controllo sul modo in cui le procedure amministrative riescono ad essere coerenti ai principi e agli obiettivi indicati dal legislatore.

Ciò che sembra ragionevole, ovvero pensare a forme legislative che affrontino a monte le problematiche essenziali e non lascino troppe incombenze alle deliberazioni amministrative e burocratiche, appare una procedura faticosa da ipotizzare e non compare nell’agenda politica italiana.

Il quadro descritto è sostanzialmente sconfortante, ma ogni ragionamento compiuto, prima di avventurarsi in qualche ipotesi costruttiva, deve confrontarsi con le posizioni espresse in apertura e, come detto, ampiamente dominanti in letteratura.

I termini in cui merita di essere approfondito il tema delle politiche per le imprese sono diversi, coinvolgendo spesso questioni tecniche complicate e persino di scarso appeal teorico.

L’argomentazione che si cercherà di sviluppare si baserà sul fatto che tutti i più diffusi ragionamenti in materia sono falsati da un quadro informativo parziale e limitato (quando non del tutto fuorviante).

Le varie questioni possono essere riassunte in quattro punti che saranno oggetto di specifico approfondimento:

– i numeri effettivi e gli obiettivi impliciti delle politiche attuate;

– le procedure e le strumentazioni tecniche: ovvero come imparare dagli errori;

– la valutazione di efficacia;

– la stabilità finanziaria e il dimensionamento adeguato dei programmi.

Nel testo che segue i primi tre temi sono sviluppati e approfonditi in modo discorsivo; ma sin d’ora possono essere presentate alcune considerazioni in forma schematica.

I numeri

Le erogazioni complessive al settore industriale sono passate dal 2002 al 2009 da oltre 6 miliardi di euro espressi in equivalente sovvenzione, a poco più di 3 miliardi a prezzi costanti (deflatore investimenti, base 2000). Se si esclude il principale intervento degli ultimi anni, la legge dedicata al settore aeronautico e aerospaziale, si superano di poco i 2,7 miliardi. Questa è la cifra che include gli interventi a sostegno della R&S privata, l’intervento per le regioni meridionali, i provvedimenti comunitari, quelli regionali e altro ancora. Si tratta evidentemente di una cifra relativamente modesta alla quale è difficile attribuire tante responsabilità negative.

Gli obiettivi privilegiati, poi, non paiono frutto di scelte e selezioni accurate.

La questione dei numeri è estremamente delicata: se si considerano i contributi concessi e non quel...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- L’importanza del dibattito sulle scelte di politica industriale. Prefazione di Alessandro Profumo

- Fatti in cerca di idee

- I. Le imprese italiane: alcuni fatti stilizzati

- II. Le politiche per le imprese

- III. La fiscalità per le imprese: una neutralità impossibile

- Conclusioni

- Bibliografia