- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

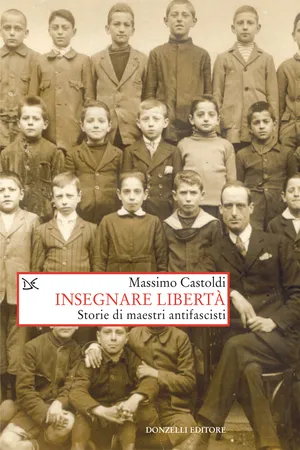

Fin dall'insorgere del fascismo vi fu una parte della classe magistrale, fieramente risoluta nel proprio compito, disposta a combatterne con ogni mezzo la propaganda. Per questo tra 1921 e 1945 molte maestre e molti maestri furono costretti a lasciare l'insegnamento, conobbero il confino, caddero vittime della violenza fascista e poi, anche, di quella nazista. Nei primi anni del secolo, dalla fondazione dell'Unione magistrale nel 1900 all'istituzione del Sindacato magistrale aderente alla Confederazione generale del lavoro nel 1919, i maestri avevano acquisito sempre più consapevolezza del loro ruolo di educatori e di operatori sociali, non ritenendosi più soltanto sacerdoti laici con la missione dell'educazione nazionale. Sentivano di dover partecipare in modo attivo alla vita socio-culturale dell'Italia, nella lotta contro l'analfabetismo, nella creazione di una coscienza civica e unitaria, ma anche nello sviluppo del socialismo o del cattolicesimo popolare, che, sebbene in conflitto tra loro, si fondavano sulla medesima necessità di un'istruzione diffusa. Se il fascismo guardò alla scuola elementare come al luogo di formazione e di costruzione della coscienza del nuovo bambino soldato fedele al regime, molti maestri ne contrastarono il linguaggio e i modelli culturali, educando i bambini a principî alternativi: patriottismo, e non nazionalismo, solidarietà, fratellanza e libertà, anziché violenza, razzismo e cieca obbedienza. Le dodici storie qui raccontate rappresentano modalità differenti di opposizione alla cultura dominante, da quelle più aperte e frontali a quelle più calcolate e addirittura dissimulate. Uomini e donne, socialisti, cattolici, liberali o semplicemente patrioti, questi maestri testimoniano che la loro battaglia silenziosa fu possibile, nonostante tutto, e che è stata, ben oltre la sfida e la ribellione, una vera lezione di Resistenza civile.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Insegnare libertà di Massimo Castoldi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia tedesca. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia tedescaXII. Salvatore Principato e l’esempio come educazione civica

Saper dare la vita per qualcuno o per qualcosa…

Reginaldo Orlandini

Nell’ottobre del 1931 il maestro socialista Salvatore Principato era tra i principali referenti milanesi del movimento antifascista di Giustizia e Libertà.

Erano i mesi nei quali si verificò la frattura interna tra Rodolfo Morandi e Carlo Rosselli. Morandi aveva scritto il 26 settembre 1931 sull’«Avanti!» di Zurigo un articolo, La rivoluzione italiana dovrà essere una rivoluzione socialista. Muoveva dalla convinzione che poiché il fascismo aveva «maturato in Italia una situazione rivoluzionaria», a una situazione rivoluzionaria avrebbero dovuto «far fronte i partiti alla caduta del regime». Denunciava che siccome la «borghesia […] sotto il terrore di rivolgimenti sociali, abiurò nel modo più generale ad ogni fede democratica», consentendo e favorendo l’ascesa del fascismo, «il domani del fascismo» avrebbe assegnato «ineluttabilmente al paese una rivoluzione socialista». Questo perché erano «positivamente venute a mancare alla borghesia italiana le forze materiali e morali», che solo avrebbero potuto «attuare con fortuna una restaurazione democratica nel Paese»1. Aveva pertanto scritto a Carlo Rosselli che risultava impossibile «rinunciare all’impostazione classista – classista non in senso sociologico ma storico! – della lotta politica»2. Rosselli aveva replicato che «fondando due anni or sono GL», erano partiti dalla premessa fondamentale che «la battaglia contro il fascismo non potesse e non dovesse condursi su una piattaforma di classe». Chi pensava il contrario, si poneva così per Rosselli «fuori da GL per la contraddizion che nol consente»3.

In una lettera del 9 ottobre 1931, a un destinatario non precisato4, Rodolfo Morandi, proprio mentre stava prendendo le distanze dal movimento, riconosceva in Salvatore Principato, nominato con lo pseudonimo di «Socrate», appellativo che ormai sappiamo essere stato noto anche alla polizia fascista, una delle figure di riferimento sulle quali dover contare a Milano:

Socrate è stato da me nuovamente interrogato e sollecitato ad assumere gli incarichi che si pensava di dargli. Mi ha decisamente risposto che non ha assolutamente il tempo d’occuparsene. Che non può fare più di quello che ha fatto finora, e mi ha pregato di comunicartelo precisamente in questi termini. Eccoci nell’impasse. Spero che Italo possa venire domenica. Te lo confermerò domani. Ho preso accordi oggi con gli amici di T[orino] per fare avere loro un quantitativo dell’A[vanti!]. È invece inutile che tu invii gli zinchi del manifesto agli operai. Non sarebbero stampati. Negretto ti avrà riferito in merito all’affare del vino5.

Tra 1930 e 1931, dopo l’arresto e la condanna di molti giellisti in Italia, tra i quali Ernesto Rossi, Riccardo Bauer e Ferruccio Parri, l’intera organizzazione milanese si era indebolita e la figura di riferimento era divenuta per qualche mese Giuseppe Faravelli, che, sfuggito all’identificazione e all’arresto, era tuttavia sempre più assediato dalla polizia, soprattutto dopo l’arresto del giovane professore belga Léo Moulin. Moulin, deciso a venire in Italia per combattere in nome della libertà, ma non pienamente consapevole della delicatezza dell’impresa, aveva convinto Giovanni Bassanesi, che viveva in Belgio, ad affidargli materiale propagandistico, che il Moulin portò in Italia in un baule a doppio fondo. Fu subito arrestato e coinvolse nel suo arresto anche i due corrispondenti di Giustizia e Libertà ai quali era stato indirizzato: Vittorio Albasini Scrosati e Bruno Maffi, entrambi condannati a due anni di reclusione dal Tribunale speciale6. Questa seconda operazione di polizia rese ormai del tutto compromessa la posizione di Faravelli, sfuggito per la seconda volta all’arresto.

Fu Salvatore insieme ad Alfredo Bonazzi, Romeo Ballabio, Alberto Benzoni e Roberto Veratti, a organizzarne la fuga il 28 aprile 1931 prima a Lugano, poi in Francia, con un primo depistaggio verso Sondrio.

Scrisse in proposito Marcella Chiorri, moglie di Salvatore, su «Critica sociale»:

Conobbi Faravelli in un pomeriggio a casa mia, e quando egli se ne andò mio marito disse a mia figlia che era una ragazzina forse di sei o sette anni: «Ricordati, tu quel signore non lo hai mai visto!». Era come una consegna ideale e la bambina la ricevette dentro di sé, per tutto il periodo fascista.

Ricordo alcuni fatti salienti, per esempio la preparazione dell’espatrio di Faravelli verso la Francia, e poi il contatto con lui attraverso scritti clandestini.

Per il suo espatrio ci furono a casa mia riunioni e conciliaboli molto segreti. Una sera venne da noi l’amico Ballabio, di Parabiago, si chiuse con mio marito nel suo studio e ci rimase parecchio tempo. Quando ne uscì, mio marito disse che il giorno dopo sarebbe partito con alcuni amici per fare una gita verso Sondrio.

Era, quella, una gita diversiva perché i compagni si erano divisi in due gruppi, di cui uno doveva far espatriare Faravelli, l’altro doveva ben distrarre da questo tentativo attirando l’attenzione invece sopra di sé come il vero responsabile della fuga.

Mio marito apparteneva a questo secondo gruppo. Il silenzio era di regola allora, e io non chiesi mai chi fossero gli altri e le strade che avrebbero preso. Mio marito con il suo gruppo rientrò alla sera, ed io seppi solamente che era andato tutto bene.

Da Parigi, Faravelli guidava la Resistenza milanese. Scriveva a Cagnoli7 che abitava in via San Gregorio al n. 6, in inchiostro simpatico, dando tutte le istruzioni per la riorganizzazione dei gruppi socialisti, e si doveva rispondere sullo stesso tono, con tutte le informazioni a nostra disposizione. Io ero quella che faceva la spola in casa di Cagnoli con la scusa che andavo a trovare la vecchia madre inferma. Cagnoli mi consegnava le lettere. A casa io le decifravo per mezzo dell’inchiostro simpatico e le riportavo a Cagnoli che preparava la risposta che poi io andavo a prendere e con l’aiuto di mio marito le trascrivevo, sempre in inchiostro simpatico e le riportavo a Cagnoli che pensava a rispedirle scrivendoci sopra banalissime frasi di saluto.

Tutto questo perché io avevo una calligrafia chiara, facilmente decifrabile. Il lavoro si faceva sempre di notte, quando mia figlia dormiva. Infatti non si accorse mai di nulla8.

Fuggito Faravelli, il gruppo socialista milanese all’interno di Giustizia e Libertà faceva riferimento ad Alfredo Bonazzi, nato nel 1865 e impiegato presso la Società anonima fonderia milanese di acciaio «Vanzetti». Le riunioni si svolgevano sempre in via San Gregorio 6.

Punto di appoggio del gruppo era la tipografia di Attilio Antelmi in via Santa Sofia 31, dove lavorava come tipografo il fidato Ambrogio Broggi.

Alfredo Bonazzi e Romeo Ballabio tenevano i contatti con Faravelli, al quale inviavano le lettere scritte con inchiostro simpatico da Marcella, la scrittura della quale era chiara, ma soprattutto difficilmente identificabile dalla polizia fascista.

L’appartamento di via San Gregorio 6, la tipografia di via Santa Sofia 31, la Banca popolare di piazza Crispi, dove lavoravano sia il socialista Alberto Benzoni, sia i cattolici Pietro Malvestiti e Armando Rodolfi, erano i luoghi di riferimento del movimento.

Si comprende da tutto questo come Principato fosse restìo ad assumersi quei nuovi non definibili incarichi suggeriti da Morandi: era in buoni rapporti coi Rosselli, sia pure in accordo sostanziale con le posizioni di Morandi, ma era costretto a dirigere nella prassi quotidiana e con pochi altri collaboratori un fronte antifascista milanese costantemente minacciato da conflitti interni, ma soprattutto da delatori e da indagini sempre più capillari da parte della questura fascista.

L’azione clandestina doveva farsi sempre più cauta e abilmente dissimulata. Occorreva da un lato fingere che l’organizzazione fosse meno forte di quanto era realmente, dall’altro estendere quanto più possibile la base e il sostegno politico al movimento, anche all’area cattolica popolare.

Tale fu infatti la strategia dei gruppi socialisti e repubblicani attivi a Milano e a Genova dopo la fuga di Faravelli.

Nel 1932 si organizzò in modo capillare la diffusione in Italia della stampa clandestina, in particolare delle riviste «Giustizia e Libertà» e «La Libertà», mentre si cercava di offrire al movimento sempre più ampi collegamenti in Italia e all’estero. Fu pubblicato un programma per un’Italia post-fascista basata su «libertà», «giustizia», «essenzialmente sulle classi operaie» e su una «trasformazione economico-politica profonda». La nuova repubblica italiana sarebbe sorta da un’Assemblea costituente eletta a suffragio universale, si sarebbe fondata sull’«autonomia larga», su una riforma agraria sostanziale, su una «riorganizzazione» collegata ad una pianificazione centrale, sulla «socializzazione» delle imprese, ma non di quelle competitive, alle quali sarebbe stata riservata una «gestione autonoma», sul «controllo» dei lavoratori nei maggiori posti di lavoro e su altre riforme sociali e strutturali9.

Gli archivi della Questura di Milano conservano una gran quantità di segnalazioni di diffusione di stampa clandestina, a conferma della grande attività dei gruppi soprattutto socialisti presenti nel 1932 nel capoluogo lombardo.

Il 26 febbraio 1932 il direttore generale della Pubblica sicurezza Arturo Bocchini scriveva da Roma al prefetto di Milano la sua crescente preoccupazione per l’«introduzione regno mezzo posta [di] numerosi manifestini antifascisti Giustizia e libertà preferibilmente celati fra giornali stranieri, provenienti in massima parte dalla Germania e in piccola quantità da Inghilterra e Francia». I manifestini erano indirizzati a ufficiali, soldati, «ferrovieri, marittimi, portuari, tranvieri, chaffeurs», operai, disoccupati, al fine di realizzare una veramente capillare propaganda di informazione sui programmi del movimento e su quanto il regime oscurava. In questura giungevano frequentissime segnalazioni, e il questore Bruno ne informava regolarmente il prefetto: così il 21 marzo 1932 segnalava il rinvenimento di sei foglietti di «Giustizia e Libertà» in un giornale tedesco recapitato il 17-18 ottobre 1931 presso gli uffici del Credito italiano di piazza Cordusio e di altri cinque inseriti in un altro giornale tedesco ritrovato in piazza Duomo all’Albergo Diurno Cobianchi; il 2 aprile segnalava alcune buste color bianco, formato 15 × 12,5, provenienti da Stoccolma e contenenti i «noti libelli». Il 13 maggio un commissario di pubblica sicurezza segnalava al prefetto che l’opuscolo di «Giustizia e Libertà» intitolato Consigli sulla tattica veniva «spedito da Berlino nascosto tra le pagine del “Bollettino ufficiale” del Touring Club tedesco […] edito a Monaco»; il 4 giugno uno zelante fascista trentenne Lodovico Terruzzi di Concorezzo rinveniva alle ore 5 del mattino tre manifestini «sovversivi Giustizia et Libertà» e l’altrettanto zelante tenente dei carabinieri Spotorno si premurava di informarne il prefetto. L’8 giugno fu l’operatore del cinema Odeon Roberto Regazzoni a consegnare in questura nove libelli sovversivi sempre intitolati «Giustizia e Libertà», trovati presso la cabina di proiezione e «contenenti notizie tendenziose circa attuale situazione politica economica Nazionale e incitanti classi sociali contro Fascismo». Né mancavano le segnalazioni delle spie in Francia, come conferma una lettera autografa del solito Bocchini al prefetto, scritta da Roma il 18 giugno e nella quale si segnala che «viene riferito che noto fuoruscito Carlo Rosselli avrebbe recentemente acquistato alcune migliaia vecchie riviste navali illustrate per inserirvi manifesti e opuscoli propaganda di “Giustizia e Libertà” e spedirle a persone residenti Regno». La stampa sovversiva passava poi anche per Tunisi e Tripoli, da dove in ottobre fu scoperto che provenivano buste «tipo commerciale, color cenerino, con indirizzo dattilografato» contenenti ancora «stampe sovversive di Giustizia e Libertà». Il 7 dicembre Bocchini fu informato della provenienza da Germania e Austria dei noti «Quaderni di Giustizia e Libertà», questa volta «camuffati con copertina sulla quale sta scritto La patria fascista. Rivista di cultura fascista per gli italiani all’estero e portanti impresso emblema Fascio Littorio»10.

Altrettanto capillare era la diffusione del giornale «La Libertà», sempre stampato dalla Concentrazione antifascista di Parigi. Dalle numerose segnalazioni pervenute alla prefettura si scopre che la rivista giungeva in Italia da ogni parte del mondo nell’evidente tentativo di eludere ogni controllo: il 18 febbraio 1932 il questore Bruno provvedeva al sequestro del giornale pervenuto dall’«Australia in buste chiuse colore bianco formato 14 × 8»; il 13 giugno è segnalato dal ministero dell’Interno proveniente da «Bruxelles in busta turchina formato quindici per undici con dicitura a stampiglia lato sinistro “Sindacat de recherches industrielles pour la Belgique et la Hollande S.A.”»11.

La polizia fascista, soprattutto a Milano, era insomma ...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- Introduzione

- Insegnare libertà

- I. L’assassinio di Carlo Cammeo

- II. Il sacrificio di Franz Innerhofer

- III. Anselmo Cessi, un patriota cattolico ucciso dai fascisti

- IV. L’alta coscienza socialista di Alda Costa

- V. Mariangela Maccioni, la maestra antifascista di Nuoro

- VI. Abigaille Zanetta, una combattente

- VII. Fabio Maffi, il maestro dei maestri

- VIII. Carlo Fontana, da assessore a sindaco di Magenta

- IX. Aurelio Castoldi, dal sindacato dei tipografi alle edizioni Labor

- X. Giuseppe Latronico, il direttore didattico amico di Gobetti

- XI. Anna Botto e le tre corone del rosario, da Vigevano a Ravensbrück

- XII. Salvatore Principato e l’esempio come educazione civica