- 272 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

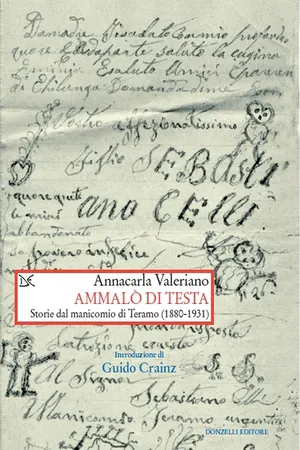

Ammalò di testa

Informazioni su questo libro

Sul finire dell'Ottocento, in un contesto scandito dalla povertà, dal vagabondaggio e dalle trasgressioni dei costumi, fu aperto a Teramo il manicomio Sant'Antonio Abate, destinato a diventare uno dei più importanti dell'Italia unita. In uno studio affascinante e documentato, Annacarla Valeriano ripercorre le vicende di questo caso esemplare, analizzando gli scambi reciproci fra l'istituzione medica e la società e mostrando come il processo di medicalizzazione abbia portato alla fondazione di uno «spazio» preposto al controllo, alla gestione e al «recupero» delle fasce marginali. Ma il manicomio rappresentò anche, per l'Abruzzo, una straordinaria opportunità economica, trasformandosi nella più importante azienda del territorio. La «poliedricità» della struttura teramana emerge soprattutto quando ci si sofferma su ciò che si staglia alle spalle degli internamenti: i traumi e i cambiamenti tumultuosi che hanno percorso la società si traducono spesso in forme di alienazione mentale che il manicomio ha finito per amplificare. Centrale è il ruolo svolto dall'istituzione nella costruzione storica del «malato»: in questo processo, la scienza psichiatrica e le tradizioni popolari contribuiscono alla definizione del malato di mente come categoria sociale a sé. In questo libro, le storie di vita sono il punto di partenza di un racconto che investe l'intera storia nazionale: l'emigrazione, il consolidamento dello Stato unitario e la leva obbligatoria hanno inciso profondamente sugli immaginari collettivi e individuali, così come l'esperienza della guerra. Il conflitto mondiale compare filtrato dalle menti stravolte e sconvolte dei soldati, accolti nel manicomio insieme ai civili e ai profughi, rivestendo un ruolo cruciale nella definizione delle identità personali e collettive. Basato su fonti inedite, dagli scritti censurati dei ricoverati alle cartelle cliniche e ai carteggi della direzione medica con soggetti istituzionali, questo studio conferisce spessore e profondità alle vicende di una struttura che è entrata a far parte dell'identità culturale del territorio, restituendo dignità a uomini e donne dimenticati dalla storia.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia socialeV. Il grande trauma (1915-1918)

Con la guerra mondiale cominciò a manifestarsi un processo che da allora non si è più arrestato. Non si era visto, alla fine della guerra, che la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile? […] Una generazione che era andata a scuola col tram a cavalli, si trovava, sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo magnetico di correnti ed esplosioni micidiali, il minuto e fragile corpo dell’uomo.

(W. Benjamin)1.

1. …«ed allora, in seguito anche a forti dispiaceri, mi si voltò la testa».

Soprattutto esercita un’azione perturbatrice il modo attuale di guerreggiare, l’emozione intensa delle immani battaglie d’oggidì, la vista del sangue che abbondante arrossa le acque e cosparge la terra, il lamento straziante delle migliaia di feriti e gli orrori delle ritirate sotto una pioggia spaventosa di granate fragorosamente scoppianti […]. Nelle guerre moderne il pericolo, la morte, si presentano sotto forme nuove, strane, oltre che più gravi, forme di cui non si ha ancora l’abitudine mentale e che perciò più intensamente e diffusamente perturbano la mentalità2.

Nel 1916 Nando Bennati, tenente medico dell’ospedale militare di riserva di Ferrara, faceva proprie le riflessioni dello psichiatra militare Placido Consiglio per descrivere gli sconvolgimenti ai quali erano esposti i soldati nella guerra moderna. Bennati paragonava la minaccia della guerra a quella dei grandi fenomeni naturali: il nemico non era più rappresentato dall’uomo ma si costituiva come presenza immanente, pervasiva, che dominava la vita dei combattenti fino a ingenerare nei loro animi, con il protrarsi delle offensive, una sensazione di generale fallimento.

Conviene partire da queste suggestioni formulate negli anni del conflitto per comprendere il carattere specifico di un evento collettivo che incise pesantemente su coloro che lo subirono, destrutturando paesaggi mentali e sovvertendo valori.

La percezione più immediata, fra gli stessi contemporanei, fu che la guerra avesse contribuito a instaurare un mondo psicologico nuovo, popolato da «rituali» che in tempo di pace non avrebbero trovato spazio e giustificazione. La civiltà, per dirla con le parole dello scrittore Henry James, era stata precipitata in un «abisso di sangue e di tenebre»3 in cui la morte, la violenza, la persecuzione del nemico diventavano consuetudini, al pari della trasgressione delle regole e dell’annullamento delle distinzioni che fino ad allora avevano circoscritto i rapporti umani. Eric. J. Leed, in questo senso, ha sottolineato con efficacia la capacità della guerra di porsi come «continua trasgressione di categorie»4, in grado di annebbiare la razionalità del pensiero e rendere incomunicabile l’esperienza vissuta. Furono le stesse condizioni della realtà bellica a trasformare la permanenza al fronte in un’estraneazione costante che assunse per molti le forme di uno stupore, strappandoli all’innocenza: quell’innocenza perduta – «mai più una simile innocenza» – a cui avrebbe fatto riferimento nei primi anni sessanta Philip Larkin in una poesia dedicata ai martiri della grande guerra5.

La regressione degli uomini provocata dalla vita di trincea, l’ossessione per un nemico invisibile «che pur si sente a pochi metri da noi»6 e al quale faceva da contraltare il rombo assordante delle artiglierie, la normalità della morte, anonima e di massa, assurta al rango di dimensione quotidiana, finirono per alienare i soldati dalle loro stesse esistenze. Sempre Leed ha osservato che «la prima guerra mondiale eclissò ogni tipo di dignità e valore e precipitò il soldato in un mondo senza possibili uscite che non fossero le ferite, la morte o la nevrosi: abituarsi a quella guerra significò acquistare familiarità con un mondo definibile solo in termini di paradosso»7.

Nel solco fra il prima e il dopo scavato da quell’evento s’inserirono nuove identità della sofferenza, accomunate dall’aver vissuto l’orrore dei combattimenti e l’angoscia delle perdite: «il tunnel sembra una bolgia dantesca per la grandiosità dell’orrore», appuntava il futuro direttore del manicomio di Teramo, Marco Levi Bianchini, nel diario scritto in trincea. «Tutti abbiamo la febbre nelle vene e l’angoscia nel cuore; solo lo spirito rimane freddo in mezzo agli ordigni di morte che insidiano ed annientano»8. Dalle parole dello psichiatra veneto emergeva soprattutto la pervasività della violenza a cui i fanti erano esposti e che avrebbe costituito una delle caratteristiche più peculiari del conflitto: una «brutalizzazione» dello scontro che non colpì soltanto coloro che combatterono in prima linea ma si estese anche alle popolazioni civili, provocando ferite nel corpo e nell’anima9. Le conseguenze psichiche della violenza si manifestarono sotto forme diverse: i nuovi stimoli derivanti dalla «guerra di luci e scoppi terribili»10 furono infatti smaltiti dalla psiche dei soldati attraverso una serie di reazioni che continuarono a dispiegare per lungo tempo i loro effetti.

Non è un caso che ancora nel 1923, in occasione del Congresso internazionale di Medicina militare, il tenente colonnello medico Placido Consiglio relazionasse sulle psicosi e le nevrosi dei militari, affermando che «l’effervescenza della lotta, la paura della morte, l’orgasmo terrificante dello scempio umano e l’azione logoratrice e depressiva della vita nelle trincee» avevano provocato un ottundimento del senso della vita e del pericolo in coloro che erano stati nelle zone di guerra11.

Ad accentuare la sensazione che lo scontro avesse ormai spazzato via le forme ordinarie di vita comunitaria contribuì il nuovo ruolo assunto dallo Stato, percepito fino ad allora come lontano e divenuto da quel momento una presenza invadente nella quotidianità delle masse popolari: «l’esperienza della guerra che trascina via da se stessi – ha scritto Antonio Gibelli – è l’esperienza moderna dello Stato»12. Si pensi all’esercito, l’incarnazione più diretta di esso: nell’anteguerra aveva svolto una capillare opera di profilassi morale, occupandosi di individuare gli elementi più «sani» e virili della società tra le file degli arruolati. Le esigenze imposte da un combattimento lungo e logorante che facevano somigliare la guerra a un «grande assedio»13 cambiarono tutto, abbassando i criteri di selezione e rendendo abili alle fatiche militari coloro – «inferiori», «degenerati», «asociali» – che in precedenza erano stati esclusi dalla grande «scuola della nazione».

Il meccanismo della mobilitazione totale attinse in particolare agli strati popolari, a quell’esercito di contadini che popolavano con spirito di ubbidienza le campagne italiane14; essi si ritrovarono a dover subire passivamente le sensazioni stranianti del conflitto che, nei lunghi periodi di «immobilità esasperante nei cunicoli da talpa»15, imponeva inevitabilmente un immobilismo delle menti e delle coscienze.

Lo psicologo e medico Agostino Gemelli notava a tal proposito come il protrarsi dei bombardamenti fosse in grado di determinare «una tale scossa di tutto il sistema nervoso, una tale inibizione di qualsiasi energia, una tale paralisi di tutta la vita psichica che il soldato è reso incapace di compiere anche il minimo sforzo, subisce qualsiasi cosa, non desidera altro che la fine di tale angoscia, e rintanato in un cantuccio, nasconde il volto e attende la fine»16.

Nell’inazione dettata dalle nuove modalità del combattimento si sedimentò in qualche modo lo sradicamento vissuto dai richiamati alle armi: l’inerzia dell’anima tratteggiata da Gemelli finì per diventare la manifestazione più superficiale di uno stato di sofferenza profondo, di un’«idolatria senza amore» – per dirla con le parole di Simone Weil – nei confronti di uno Stato che attraverso l’adesione di massa alla guerra aveva preteso dai soldati «fedeltà assoluta, il dono totale di sé, il sacrificio supremo»17.

Nella retorica militarista – cui si aggiunsero poi le voci della classe psichiatrica – l’atteggiamento di passività dei contadini-soldati assunse sfumature ben diverse: la rassegnazione di questi uomini venne celebrata come virtù in grado di apportare un contributo decisivo alla causa nazionale. Sempre Gemelli, tratteggiando la figura di un soldato ignaro delle ragioni per cui combatteva, individuava nella spersonalizzazione della vita di trincea la caratteristica principale delle classi rurali, che fino a poco tempo prima avevano vissuto «la vita grama del loro lavoro dell’officina o dei campi», senza alcuna ambizione, ma che in guerra avevano dimostrato il loro adattamento cessando di essere individui e diventando parte di un tutto18.

In realtà, per tutti coloro che presero parte al conflitto fu proprio la spersonalizzazione a rappresentare uno dei cardini dell’esperienza di alienazione che avrebbe definito i contorni di un nuovo paesaggio mentale. I combattenti, privati delle loro identità, percepirono la frattura creatasi fra un prima e un dopo, fra il mondo di pace e quello di guerra e, in un buon numero di casi, tale consapevolezza diede origine a una serie di problemi psichici19.

In Niente di nuovo sul fronte occidentale Erich Maria Remarque avrebbe consegnato proprio a un giovane soldato, ridotto a un «essere logorato e dolorante», la sua riflessione più generale sulle trasformazioni irreversibili prodotte nelle identità:

eravamo sulla soglia dell’esistenza; e in fondo è vero. Non avevamo ancora messo radici; la guerra, come un’inondazione ci ha spazzati via […]. Noi ne siamo stati ghermiti e non abbiamo idea di come possa andare a finire. Sappiamo soltanto che ci siamo induriti, in una forma strana e dolorosa, quantunque non ci si senta più nemmeno capaci di tristezza20.

Le menti dei chiamati alle armi espressero l’impotenza di continuare a controllare le proprie vite attraverso diverse manifestazioni psichiche che le cartelle cliniche ci restituiscono sotto forma di deliri e di mutamenti del carattere. In questi tentativi di comunicare l’incomunicabile lacerazione interiore si scorge il senso di estraneità a un «rito di passaggio» sanguinoso attraverso cui milioni di uomini si lasciarono alle spalle il vecchio mondo, abbracciando la «memoria moderna»21.

Lo stato di agitazione di Raffaele L., ventuno anni appena, aveva iniziato a palesarsi subito dopo essere «partito per soldato e dovendo andare al fronte» mentre Gennaro D., un «possidente-soldato» originario della provincia di Foggia, ricoverato in manicomio in uno stato depressivo, assicurava ai medici di «aver sofferto per il richiamo alle armi». Durante il periodo di osservazione si manteneva molto depresso, poco comunicativo, con fisionomia atteggiata al dolore. Più esasperata la reazione di Carmine G., un contadino della campagna teramana che, chiamato sotto le armi, aveva ferito con un coltello il suo tenente; poi si era chiuso in un mutismo quasi assoluto, interrotto saltuariamente da lamenti con cui affermava «che della sabbia gli circolava nel sangue, gli si fermava al cuore» e che «per lui tutto era finito, perché presto avrebbe dovuto abbandonare i suoi lavori preferiti, lasciando la famiglia nella miseria». Sollecitato dalle domande, inoltre, rispondeva che la moglie era al fronte. Anche un giovane cuoco di 25 anni alla notizia di essere trasferito a un altro reparto militare, passando dalla sanità alla fanteria, «provò una viva emozione in seguito alla quale perdette la parola, rifiutò alimenti e rimase in uno stato di incoscienza quasi completa». Il timore di combattere in prima linea e l’impossibilità di opporsi a questo destino lo faceva rifugiare in un «atteggiamento contemplativo come di persona in estasi». La consapevolezza di essere stato risucchiato in un ingranaggio che aveva stritolato la sua vita, infine, emergeva drammaticamente nelle parole di Pietro N., soldato del 130° fanteria, internato per la prima volta nel maggio 1917, in preda a uno stato di eccitamento che si sarebbe poi ripresentato molti anni dopo la fine della guerra. Scrivendo dal manicomio una cartolina indirizzata alla sorella testimoniava attraverso il linguaggio della rassegnazione l’insensatezza di una guerra «che non finisce più» e che aveva relegato milioni di individui al fronte a ingrossare le file dell’«esercito dei matti»:

Teramo, 22 gennaio 1918Cara Sorella,mi scusi tanto che sin adesso non ti o potuto scrivere, perché la testa e la vita mi e stato troncato di nuovo, a sopportare una nuova pena, per strapazzi che o ricevuto con la nuova guerra mi ritrovo al manicomio di Teramo Abruzzi, salvo e sano. Siccome che la colpa ricade sempre sopra ai poveri, per tanto non si finisce di tribolare sin che non si muore sotto il governo o l’esercito dei matti […]. Oggi mi e venuto a trovare Giuseppe e anche lui poveretto soldato già da 5 anni e il governo se non gli leve la pelle non lo lascia come a fatto a me e a gli altri poveri e tornato in Guerra. Insomma il diavolo la avuto sempre con noi a servire sempre la patria che non ci a dato e posseduto niente. La guerra non finisce più. Io pe...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- Introduzione di Guido Crainz

- Prefazione

- I. Orizzonti

- II. Contesti

- III. Quadri

- IV. Esuli, immaginari, soldati

- V. Il grande trauma (1915-1918)

- VI. Le ombre della guerra

- VII. Corrispondenze negate

- Ringraziamenti

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

Sì, puoi accedere a Ammalò di testa di Annacarla Valeriano in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia sociale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.