![]()

PARTE II

ISTOLOGIA

![]()

8 | I TESSUTI: ORIGINE E CLASSIFICAZIONE |

Nei gradi inferiori della scala zoologica e a livello dei vegetali, gli organismi monocellulari – rispettivamente protozoi e protofiti – svolgono il loro ricambio e si riproducono direttamente immersi nell’ambiente comune, se le condizioni fisico-chimiche sono favorevoli.

Gli organismi superiori (pluricellulari) – Metazoi e Metafiti – presentano cellule in numero più o meno elevato che convivono in singoli organismi, cioè in “società” strutturate secondo il principio della divisione del lavoro.

Ogni cellula di un dato organismo, oltre alle attività vitali fondamentali proprie (ricambio, reattività, riproduzione, ecc.) svolge alcune funzioni specializzate di interesse collettivo, come la sintesi ed emissione di prodotti chimici particolari (secrezione), la trasformazione di energia chimica in energia meccanica (ad esempio la contrazione), la scelta e messa in circolo dei materiali nutritizi (assorbimento) e così via.

La stessa collaborazione provvede a creare e mantenere, nel singolo organismo, un ambiente interno dotato di caratteristiche fisico-chimiche favorevoli alla vita e protetto da improvvisi sbalzi di tali condizioni.

Questa organizzazione a carattere societario comporta da un lato vari gradi di differenziazione, anche strutturale, per le categorie di cellule destinate a funzioni diverse, dall’altro implica, la perdita della libertà di movimento e la necessità di fissarsi in determinate sedi e di instaurare ben precisi rapporti spaziali con le strutture che caratterizzano l’ambiente circostante.

È pertanto necessaria l’organizzazione di un sistema di comunicazione e trasporto (condutture) che rapidamente colleghi le varie sedi ove tali categorie di cellule svolgano il loro lavoro con le fonti di materiali energetici, con gli organi adatti alla eliminazione delle scorie, con i magazzini ove sono accantonate le riserve, ecc. A tal fine si è instaurato un sistema di canali, rappresentati dai vasi, percorsi da liquidi circolanti (sangue, linfa), mentre il raccordo tra i canali stessi e le singole cellule si realizza attraverso un mezzo liquido che funge da intermediario, definito liquido interstiziale dei tessuti, che garantisce un ambiente adeguato al mantenimento di biocolloidi cellulari e agli scambi che si realizzano in quel contesto.

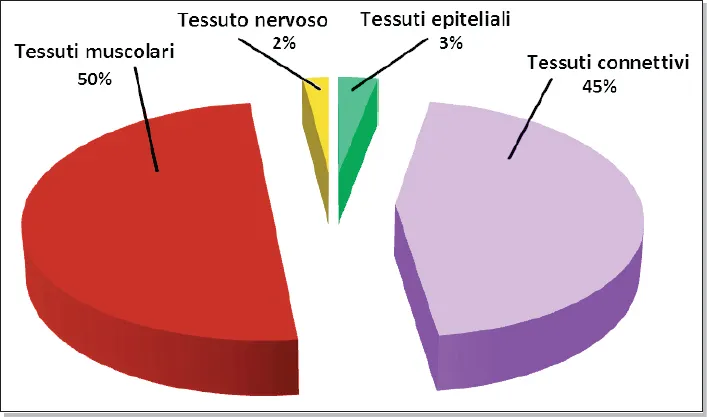

I complessi cellulari differenziati per funzioni diverse ai fini della vita dell’organismo costituiscono i tessuti: l’Istologia è la disciplina che studia le modalità con cui i tipi cellulari differenziati si associano a costituire i tessuti. Verranno qui trattati i tessuti presenti negli animali superiori e, in special modo, nell’uomo a completo sviluppo: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto nervoso (fig. 8.1).

Si può quindi comprendere che i tessuti si classificano secondo i caratteri morfologici e le attività funzionali delle cellule che li compongono: morfologia e funzioni sono tra loro strettamente connessi. Oltre ai criteri di classificazione morfologico e funzionale si applica anche un terzo criterio più complesso e meno facile da individuare: il criterio embriologico.

Figura 8.1. Composizione tissutale del corpo umano.

L’

embriologia studia tempi e modi di sviluppo dell’organismo dalla fecondazione alla nascita: per comprendere il significato e l’opportunità del criterio embriologico è bene ricordare che lo sviluppo di un nuovo organismo dalla cellula uovo comporta una progressiva differenziazione di cellule che, attraverso ripetute mitosi, si indirizzeranno verso quelle linee cellulari, diverse per forma e funzione, che formano i tessuti definitivi. Il termine

istogenesi definisce questo processo di differenziazione. Nello stesso tempo, stimolate da segnali che risiedono nel patrimonio genico dell’uovo fecondato, cellule in corso di differenziazione verso tessuti distinti tendono a raggrupparsi in determinate sedi, costituendo delle unità funzionali pluritessutali, di solito ben delimitate morfologicamente, definite

organi (da

= utensile): l’

Anatomia microscopica ha il compito di studiare la modalità con cui tessuti diversi si assemblano a costituire gli organi. Nel corso dell’

organogenesi (dalla 4° all’8° settimana di vita intrauterina) si abbozzano delle entità funzionali a struttura composita: esse si adeguano alle crescenti necessità del nuovo organismo e si connettono, anatomicamente e funzionalmente, in complessi di ordine superiore definiti

apparati.

In seguito a questa premessa, al fine di rendere comprensibile il criterio embriologico applicato alla classificazione dei tessuti, insieme al morfologico e funzionale, è necessario anticipare qualche notizia sulle prime fasi della vita embrionale, fino allo stadio tridermico nel quale è riconoscibile, per la prima volta, una localizzazione distinta di gruppi cellulari dotati di diverso destino evolutivo.

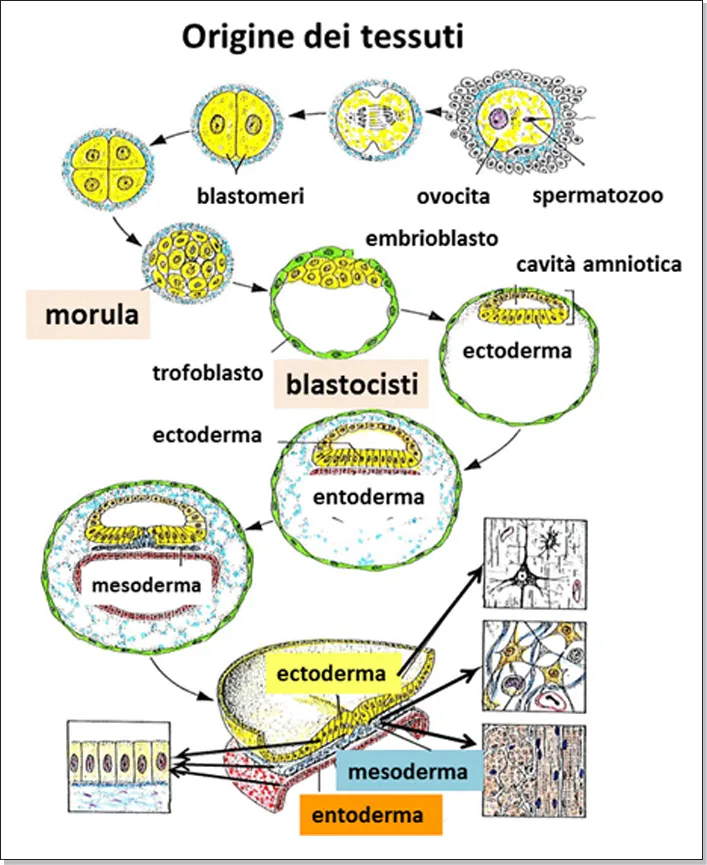

Lo schema seguente (fig. 8.2) ripercorre le prime tappe dello sviluppo embrionale e riassume la derivazione embriologica dei quattro principali tessuti.

Dalla cellula uovo fecondata, per successive divisioni (segmentazione) ha origine dapprima una formazione tondeggiante solida detta morula costituita da blastomeri, elementi la cui massa citoplasmatica va riducendosi di generazione in generazione. La morula ben presto evidenzia una cavità e forma la blastocisti, mentre negli elementi derivati per divisione dai blastomeri si stabilisce un ben definito rapporto nucleo-citoplasmatico.

Allo stadio di blastocisti si riconoscono cellule che avranno un diverso destino: quelle che delimitano la blastocisti costituiscono il trofoblasto (che darà origine prevalentemente ad annessi embrionali) mentre altre si raccoglieranno in posizione eccentrica a formare il nodo embrionale: da questo ammasso di cellule che si disporranno a formare un’area appiattita, definita disco o area embrionale, deriverà il corpo dell’embrione. A livello del disco embrionale le cellule si dispongono in tre strati sovrapposti: i tre foglietti primitivi denominati ectoderma, mesoderma ed entoderma (fig. 8.2). Dai foglietti, prevalentemente dal mesoderma, si staccano elementi che, per movimenti ameboidi, si affollano negli interstizi tra essi compresi, ove costituiscono un quarto complesso cellulare, il mesenchima. Questo non ha struttura di lamina, ma consta di cellule dotate di prolungamenti, per mezzo dei quali stabiliscono tra loro contatti variabili, entro una sostanza intercellulare fluida.

Figura 8.2. Lo schema delle prime tappe dello sviluppo embrionale con la derivazione embriologica dei quattro principali tessuti. in particolare si nota la derivazione embrionale dei:

• tessuti epiteliali: dall’ectoderma, dal mesoderma e dall’entoderma;

• tessuti connettivi: dal mesenchima;

• tessuti muscolari: dal mesoderma e dal mesenchima;

• tessuto nervoso: dall’ectoderma.

I tre foglietti e il mesenchima rappresentano i tessuti primitivi o embrionali dai quali, per differenziazione, hanno origine i quattro tipi di tessuti definitivi: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.

L’aspetto laminare dei tre foglietti è dovuto alla disposizione delle cellule, entro ciascun strato, in stretto rapporto reciproco così da assumere forme regolari, caratterizzate da estese facce di contatto (fig. 8.3). Questo carattere adatto sia a funzioni di copertura sia all’assunzione o emissione di sostanze in corrispondenza della superficie libera (assorbimento o secrezione) caratterizzerà un ampio gruppo di tessuti definiti epiteli che, nelle loro localizzazioni definitive, derivano da tutti e tre i foglietti.

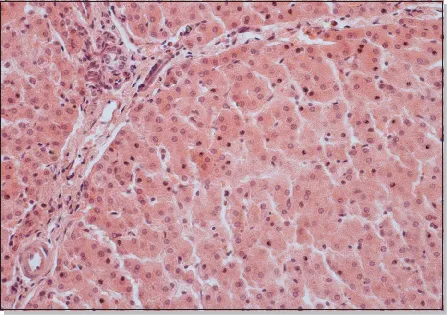

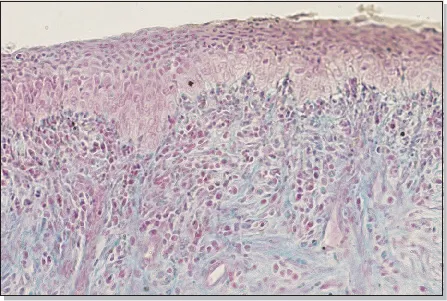

Figura 8.3. Tessuto epiteliale: le cellule sono giustapposte (da preparato).

Dal mesenchima, invece, del quale conservano i caratteri fondamentali (presenza di sostanza intercellulare, carattere polimorfo delle cellule) derivano tessuti di un secondo grande gruppo: i tessuti connettivi (fig. 8.2). Questa espressione definisce il caratteristico ruolo, fin da principio “interstiziale”, del mesenchima, cui si aggiungono funzioni di connessione e sostegno, grazie alla differenziazione di componenti fibrose e alla deposizione di materiali consistenti entro la sostanza intercellulare (fig. 8.4). Lo stesso ambiente connettivale assume, poi, un significato più ampio di quello meccanico di connessione e sostegno: rappresenterà infatti l’ambiente interno in cui vengono mantenute condizioni fisico-chimiche adatte alla vita delle cellule e tali da permettere correlazioni umorali tra gli organi in seguito allo sviluppo dei vasi e degli umori circolanti.

Figura 8.4. Tessuto connettivo (da preparato).

I tessuti muscolari sono caratterizzati da una spiccata contrattilità che assicura all’organismo la funzione motoria: essi originano solo in parte direttamente da uno dei tre foglietti primitivi, il mesoderma e, per una parte rimanente, ne derivano indirettamente attraverso il mesenchima. In qualche sede molto particolare, tuttavia, elementi del tessuto muscolare liscio sono di derivazione ectodermica (figg. 8.2 – 8.5).

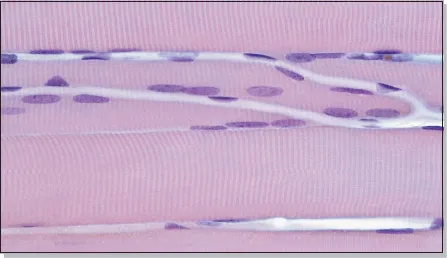

Figura 8.5. Tessuto muscolare.

Il tessuto nervoso, infine, ha il compito di raccogliere gli stimoli provenienti...