- 264 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

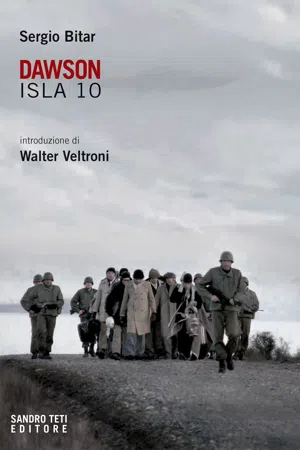

Dawson Isla 10

Informazioni su questo libro

Il golpe militare dell'11 settembre 1973 segnò per sempre la storia del Cile e del suo popolo. Dawson Isla 10 costituisce un'appassionante cronaca sulle condizioni di vita e le esperienze quotidiane degli alti dirigenti politici e sociali del governo di Unidad Popular di Salvador Allende che sopravvissero alla dittatura. Deportati su un'inospitale isola della Patagonia, 17 anni dopo ricostruiranno la democrazia in Cile.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

II. Compingim

Sbarcammo. Ci fecero caricare i nostri pochi oggetti personali su un camion. Cademártori e Vergara erano già stati obbligati a salire su quel veicolo. Notai con stupore che Vergara aveva una mano bendata, eppure in aereo stava bene. Caricammo le nostre cose sul camion, mentre dalla chiatta continuavano a scendere uno per volta. Erano prevalentemente uomini di una certa età, Julio Palestro era il più anziano: aveva oltre 60 anni, con la colonna vertebrale danneggiata e problemi renali. Riusciva a malapena a camminare. Soffriva di diabete e in diverse occasioni fu sul punto di avere delle crisi. Ricordo che prese le sue valigie e iniziò a camminare sulla tavola. Perse l’equilibrio e cadde in acqua con la borsa e tutto il resto. Alla sua età, e in acque così gelide…

Erano le sei del mattino.

Uscimmo e ci fecero mettere in fila per poi avanzare a passo di marcia. Quasi tutti indossavamo i vestiti che portavamo il giorno del golpe (era il mese di settembre, nella regione centrale del Paese): abito leggero, camicia e cravatta, mocassini classici… Camminare per chilometri a quell’ora del mattino, con quel freddo, sulla neve, circondati da marinai armati di mitragliette, fu un’esperienza allucinante. Fortunatamente un veicolo venne a prendere i più anziani. Camminammo in quelle condizioni a lungo, fino a che in un angolo, in una specie di gola, avvistammo delle baracche di lamiera luccicanti con i tetti ricoperti di neve, circondate da filo spinato. Dava l’impressione di qualcosa di rudimentale: casupole di metallo molto leggere. Ghiaia per terra. Neve e un ruscello. Non c’erano le condizioni minime per sopportare una permanenza prolungata.

Ci fecero entrare in una di quelle baracche, ci fecero sistemare e ci servirono una tazza di caffè.

Poi ci ricevette il comandante della base della Marina, Jorge Fellay che, come venimmo a sapere in seguito, era stato avvertito del nostro arrivo solo alcune ore prima. Ci fece ascoltare una lista di richieste che dovevamo esaudire in quanto “prigionieri di guerra”. Fu in quel momento che apprendemmo per la prima volta di essere “prigionieri di guerra” e che ci consideravano alla stregua di generali dell’esercito nemico1.

A quel punto, dopo quei tre giorni intensi e le forti emozioni a cui eravamo stati sottoposti, eravamo tutti molto stanchi. In situazioni come quella le persone trovano dentro di sé un’energia inaspettata, persino coloro che hanno subìto i colpi più violenti. Era il caso di Daniel Vergara, sottosegretario del Ministero degli Interni al momento del golpe.

Come ho detto, quando caricai le mie cose sul camion, mi sorpresi di vedere Daniel con una mano bendata; poco prima non aveva nulla. Per capire cos’era successo bisogna tornare al momento in cui ci avevano fatto salire sull’altra autoblindo e Vergara venne schiacciato contro i compagni, tutti incappucciati. Quando quel ferrovecchio aveva iniziato a muoversi e fu chiuso lo sportello, a un soldato che era con loro era scivolata a terra l’arma ed era partito un colpo. Con quel frastuono non sentimmo nulla. Il proiettile era rimbalzato conficcandosi nella mano di Daniel. Nemmeno lui aveva avvertito lo sparo, incappucciato, oppresso, teso com’era. Non sentì neppure il dolore. Poco dopo però aveva iniziato a percepire qualcosa di tiepido e appiccicoso che gli colava giù per il corpo. Si rese conto che stava sanguinando, ma non capiva da dove. Avvertì il soldato che lo sorvegliava, ma questi lo fece tacere dicendogli che non si poteva fare nulla in quel momento. Dovette quindi sopportare il tragitto di 45 minuti sull’autoblindo, continuando a perdere sangue. Giunti a destinazione lo fecero scendere per poi farlo salire su una chiatta. Una volta dentro, Vergara avvisò che era ferito e lo portarono da un paramedico che lo fece sdraiare su un tavolo, e lo visitò. Individuata la ferita, la cucì così com’era, senza anestesia e senza estrarre la pallottola: non si era accorto che era rimasta dentro. Sceso dalla chiatta lo fecero salire sul camion e, con la mano in quelle condizioni, lo costrinsero a caricare tutte le valigie.

Era la mattina del 16 settembre 1973. Eravamo stanchi, tesi e con un ferito al seguito. In quello stato fummo costretti ad ascoltare il comandante della base che ci lesse tutte le regole che da quel momento in poi avremmo dovuto osservare. Non ricordo esattamente tutte le disposizioni, ma erano davvero inquietanti.

Sostanzialmente ci fecero intendere che, in caso di un qualsiasi attacco all’isola, ci avrebbero ucciso all’istante. La mancanza di disciplina, o l’inadempienza agli ordini, sarebbero stati considerati come “crimini commessi in tempo di guerra” e la pena perciò poteva arrivare fino alla fucilazione. Non potevamo avvicinarci ai soldati né parlare con loro. Ogni contatto con gli ufficiali doveva essere stabilito mediante un delegato che avrebbe preso accordi direttamente con il comandante. Era vietato avvicinarsi a meno di tre metri dal filo spinato.

In quel momento non eravamo lucidi e non ci rendevamo perfettamente conto di quello che stava succedendo. Ci autorizzarono a riposare fino a mezzogiorno. Camminammo sulla neve verso una delle baracche e ci sistemarono lì.

Ci trovammo di fronte a una moltitudine di letti a castello, addossati l’uno all’altro. Tra le file, uno spazio largo non più di 30 o 40 centimetri: non lo si poteva attraversare frontalmente ma solo di fianco. Eravamo 32 in quella baracca e disponevamo di circa 45 metri quadrati. Era un luogo angusto con una sola finestrella, unica fonte d’aria fresca per respirare. Non avevamo nemmeno uno spazio dove poter lasciare le nostre cose, salvo sulla branda, ai piedi di essa o sotto la testata. Non avevamo nient’altro che una coperta per uno. Ci buttammo lì per dormire qualche ora.

Intorno alla baracca c’era un piccolo cortile, non più di 12 metri per 4, coperto di ghiaia e interamente circondato dal filo spinato. Era l’unico posto dove avevamo un po’ di spazio per muoverci e si trovava di fronte ad alcuni uffici dove stavano gli ufficiali e i sottufficiali.

Nei giorni che seguirono quella fu la nostra stanza. Stavamo chiusi lì quasi tutto il giorno. Ci organizzammo in modo tale da essere sempre pronti a uscire rapidamente ogni qual volta ricevevamo l’ordine perentorio di vestirci e metterci in riga in meno di cinque minuti.

La notte, dopo le 9, nessuno poteva uscire dalla baracca. Uno degli ufficiali incaricato di fare l’appello prima di chiuderci dentro, pronunciò una frase che non avremmo mai dimenticato. Ci disse che per nessun motivo ci doveva venire in mente di aprire la porta per uscire poiché, in tali circostanze, “chi appare, scompare”. Pertanto dovevamo reprimere ogni necessità. Per orinare ci servivamo di un grande catino di metallo che collocavamo dietro la porta, molto vicino ai letti dei compagni. Di notte, quindi, dovevamo scendere dalle brande, camminare tentoni per lo stretto corridoio tra i letti, orinare dentro il secchio davanti ai compagni e poi tornare in branda. Ricordo che una notte uno di noi ebbe forti fitte allo stomaco e non era possibile uscire né chiamare. Dovette accovacciarsi sul secchio e fare i propri bisogni in mezzo a tutti i suoi compagni, senza la possibilità di un ricambio d’aria e sopportando, oltre al dolore, un’assurda umiliazione.

Non eravamo gli unici prigionieri sull’isola. Quando vi giungemmo, erano già presenti altri detenuti trasportati da Punta Arenas. Ci era proibito vederli e a loro non era permesso conoscere la nostra identità. Ogni volta che dovevano uscire dall’accampamento e seguire un tragitto che li obbligava a passarci davanti, i militari ci costringevano a rientrare velocemente nella nostra baracca affinché non ci vedessero. Quando loro stavano rinchiusi, allora noi potevamo uscire.

Inizialmente la nostra presenza suscitò grande curiosità; a tal punto che gli ufficiali già di stanza sull’isola – e quelli che iniziavano ad arrivare con una certa frequenza da Punta Arenas – si fermavano dall’altro lato del filo spinato a osservarci.

A causa del freddo rigido e dei vestiti inadeguati di cui disponevamo per affrontarlo, prendemmo l’abitudine di passeggiare per il cortile a passo sostenuto, muovendoci su e giù per non congelarci. Per loro era un’attrazione e noi ci sentivamo come animali in uno zoo. Sembrava proprio che si stessero godendo lo spettacolo.

***

Il giorno del nostro arrivo riuscimmo a dormire fino a mezzogiorno. Poi ci fecero uscire dalla baracca dicendoci che ci avrebbero portato a mangiare. Fu precisamente durante quella prima uscita, la mattina della domenica, che José Tohá riconobbe il posto: «Siamo a Isla Dawson!». Era già stato lì nell’agosto del 1972 insieme a Luis Matte, quando il governo aveva consegnato quell’enorme possedimento alla Marina – 1.400 chilometri quadrati – ottenuto grazie all’applicazione della Riforma agraria nei confronti di un’impresa che possedeva vastissime proprietà nella zona dello stretto di Magellano.

Quella prima notte – era l’una circa e stavamo dormendo – sentimmo degli spari che ci svegliarono di soprassalto. Questo ci sorprese molto. Eravamo appena arrivati sull’isola, credevamo di essere gli unici prigionieri e di essere circondati solo da personale della Marina militare. Si sentì un gran frastuono di mitragliette. Poi scese il silenzio: sentimmo che portavano via qualcuno. Poi dare alcune istruzioni e ordinare di fare fuoco. Seguì una raffica di spari. Poi se ne sentì uno solo, come un colpo di grazia. E poi rumori, come di un fagotto trascinato e caricato su un camion. Il veicolo vicino alla nostra baracca aveva il motore acceso e si allontanò. Tutto ciò si ripeté varie volte nel corso della prima notte e anche di quella successiva. La maggior parte di noi pensava che stessero fucilando persone della vicina Punta Arenas. Ma più tardi venimmo a sapere dai prigionieri portati da quella città che in realtà si trattava di una simulazione e che anche loro l’avevano sentita. Simulavano la fucilazione dei prigionieri. E non solo. La notte dell’11 e del 12, avevano fatto uscire proprio alcuni del loro gruppo e avevano inscenato tutta la cerimonia della fucilazione, ma senza proiettili.

Due notti dopo, verso le 5 del mattino, entrarono alcuni sottufficiali della marina e chiamarono Lazo e Schnake. Li fecero vestire e uscire. I due ignoravano dove li stessero portando. Pensavano che li avrebbero sicuramente sottoposti a una serie di interrogatori, mai avrebbero potuto sospettare tutto quello che poi avrebbero patito, né che sarebbero passati per i cosiddetti “Processi della Fach”2. Fu l’ultima volta che li vedemmo sull’isola.

La notte successiva due soldati aprirono nuovamente la porta e mi chiamarono come avevano fatto con Schnake e Lazo. Mi spaventai, non conoscevo le loro intenzioni. Mi avvicinai al vigilante. Mi consegnò un pacco di Kenny, mia moglie. In quel momento provai un grande sollievo: non era nulla di grave. Al contrario, era la dimostrazione che i nostri cari sapevano dove ci trovavamo. Lo raccontai subito agli altri prigionieri. Le nostre mogli si erano adoperate per scoprire dove eravamo, senza arrendersi fino a che riuscirono a inviarci cibo e vestiti. La loro tenacia durante la nostra prigionia a Dawson sarebbe valsa loro l’appellativo di “dawsoniane”.

In seguito mi raccontarono come quel pacco arrivò nelle mie mani. Quando Kenny era venuta a sapere dov’ero – grazie a un amico dei suoi genitori che aveva alcuni contatti presso il Ministero dell’Interno – volle mandarmi immediatamente dei vestiti invernali. Questa persona le aveva detto che avrebbe potuto inviarmi la corrispondenza per posta alla Terza area navale di Punta Arenas. Così decise di mandare tre pacchi con dei capi pesanti. Poi ne aveva parlato con le mogli degli altri prigionieri: le donne erano scettiche, consideravano quel gesto un’ingenuità. Eppure, grazie a lei, io fui il primo del gruppo a ricevere lettere e vestiti, anche se uno dei tre pacchi non arrivò mai.

Intanto noi detenuti dovevamo organizzarci per sopravvivere al meglio; così, fin da subito, escogitammo un metodo per l’organizzazione e la distribuzione dei pasti che poi avremmo utilizzato durante tutta la nostra prigionia: quello dei rancheros, o incaricati del rancio. Ci dividemmo in sottogruppi di quattro o cinque persone che ogni settimana, a turno, dovevano servire ai tavoli la colazione, il pranzo e la cena, sparecchiare e poi lavare le stoviglie. Dal momento che non ci lasciavano entrare in cucina né usare l’acqua calda, dovevamo andare fino a un ruscello d’acqua gelata, che non permetteva di rimuovere tutto il grasso e la sporcizia. Per lavare i piatti e le posate potevamo usare solo terra, sabbia o fango. Ricordo la prima volta che facemmo quel lavoro, di pomeriggio e poi di sera, vicino al fiume, in lunghe file, al buio. Ci chinammo sulla riva del ruscello dove scorreva acqua mista a neve che ci congelava le mani. Ne prendemmo la quantità necessaria affinché ognuno avesse la possibilità di sciacquare il proprio vassoio e i rancheros di turno potessero completare la pulizia.

Il momento della pulizia personale era una questione a parte. Al mattino ci facevano mettere in riga. Ci avvisavano con un fischietto, una tromba o semplicemente bussando alla porta, che avevamo da tre a cinque minuti di tempo per uscire. I primi giorni, la maggior parte di noi – senza pigiama, lenzuola né coperte – dormiva con i vestiti con cui era arrivato. Così, quando ci veniva richiesto, eravamo pronti a uscire immediatamente. Saltavamo giù dal letto vestiti, indossavamo una giacca, ci ammassavamo in ...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Prefazione

- Introduzione

- Capitolo1

- Capitolo2

- Capitolo3

- Capitolo4

- Capitolo5

- Capitolo6

- Appendice

- Album

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

Sì, puoi accedere a Dawson Isla 10 di Sergio Bitar, Alvise Masto in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia del XXI secolo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.