![]()

DISCESA AGLI INFERI

Rientrati a Mae Hong Son, Jok mi deposita davanti alla sua agenzia. Lo ringrazio. Ci salutiamo. A piedi attraverso la cittadina. Rientro in hotel.

Ho bisogno di mettere distanza tra me e la giornata appena trascorsa. Sono accadute troppe cose. Mi faccio una doccia, dopodiché esco nuovamente per prendermi un caffè e mettere giù qualche appunto scritto, tanto per non dimenticare.

Nella D17, la sera e la notte trascorrono tranquillamente. L’indomani decido di continuare le mie visite autonomamente. Affitto un motorino. Acquisto una mappa turistica della zona. Riesco a orientarmi da solo. Riparto.

Goduti dalla sella di un ciclomotore, i tropici di qui sono ancora più belli del giorno precedente. Attraverso fragranze diversamente stratificate. È dicembre. È caldo. È splendido. I quadrupedi sono in piena stagione di amori.

Lungo le interminabili e rettilinee strade di qui, in lontananza, mi accorgo di sagome disordinate che spuntano e poi scompaiono di nuovo. Sono piccoli branchi di cani, al trotto dietro una loro simile che li precede baldanzosa. Altri cani, invece, solitari e disorientati, con lo sguardo perso e il naso appeso a un’alta molletta da panni, cercano rabdomanticamente la scia odorosa di un’invisibile cagna in calore. Se li chiami, sembrano riconoscerti. Per un istante sei il loro padrone. Scodinzolano festosamente, si avvicinano. Ti seguono per qualche passo, anche. Non appena sembrano essersi affezionati, basta però una nuova folata di brezza che li vedi, loro malgrado, riprendere il largo e perdersi di nuovo. In breve, sparire.

Il villaggio di Hua Sua Tao, creato a metà degli anni ’90, non è distante da Mae Hong Son. Sono meno di quindici chilometri. Come Ban Mai Nai Soi è vicinissimo al confine birmano. A differenza di questo, tuttavia, non esiste nessun campo profughi propriamente detto nelle sue vicinanze; nessun cancello di sbarramento con tanto di guardia deputata a tenere a debita distanza i curiosi.

Raggiungo il villaggio in poco più di venti minuti. È annunciato da cartelli già da grande distanza. Mi inerpico sull’ultimo ripido tratto che porta all’insediamento. Da lontano noto un folto nugolo di auto e SUV parcheggiati. Avanzando non si diradano. Aumentano invece di numero e densità.

Arrivo finalmente all’area antistante all’ingresso del villaggio. Stento a crederlo: una piccola Porta Portese di bancarelle che vendono cibo e chincaglierie di ogni sorta. Turisti che si affaccendano in compere, altri che salgono e scendono, che scendono e salgono dai loro veicoli o da quelli delle agenzie che li hanno portati fin qui. Parcheggio il mio motorino. Domando cortesemente a una signora che vende sacchetti pieni di cibo da sgranocchiare se posso affidarle il mio casco. Annuisce con la testa e mi indica un angolo vuoto vicino alla panca dove è seduta.

Mi dirigo verso l’ingresso. Un uomo mi ferma. Come è regola, anche qui pago i miei 250 baht di biglietto d’ingresso. In cambio ricevo un foglio fotocopiato e rifotocopiato fino all’esaurimento. Si tratta di una sintetica introduzione alla visita che si sta per compiere.

Leggo velocemente il foglio: in poco più di venti righe si narra l’intera storia del popolo Kayan. Ci sono parole come “contadini”, “casa”, “villaggio”, “pace”, seguite, immediatamente dopo, da altre, quali: “governo militare”, “violazione dei diritti umani”, “torture”, “guerra civile”. Anche se in forma ultra concentrata, devo ammettere che qui, in effetti, c’è più o meno tutto quello che si deve sapere. Il foglio spiega poi che il ricavato dei biglietti di ingresso pagati, serviranno a sostenere l’economia della gente che vive qui dentro. Ciò detto, il non proprio blando comunicato conclude le sue parole auspicando una buona visita. Nessuna ironia: si tratta di una augurio sincero.

Ringrazio, ripiego, mi avvio. Due statue in legno di “donne giraffa”, fisse in rispettosa attitudine di saluto, danno il benvenuto al visitatore. Mi accorgo che le due sculture attirano enormemente l’attenzione dei turisti. Molti si avvicinano a esse. A turno, le cingono in un abbraccio. Si fanno scattare una foto ricordo.

“Biglietto d’ingresso per vedere collo-lungo e grandi-orecchie”: 250 baht, andata e ritorno.

Biglietto d’ingresso al villaggio di Huai Suea Tao.

Lasciandomi alle spalle le benevole statue, mi avvio per uno stretto sentiero in discesa. A destra e sinistra, due interminabili file di bancarelle, strizzate vicine l’una all’altra. Dei teloni in plastica, sistemati per tutta la lunghezza di questo tratto, hanno trasformato il viottolo in una vera e propria galleria commerciale coperta. Se fossimo a Parigi, si sarebbero detti dei piccoli primitivi passages. Qui, tuttavia, invece di antiquariato, gioielli e vecchi libri, quella così ordinatamente esposta è soltanto dell’assordante chincaglieria e delle frattaglie di artigianato.

Superata questa prima prova, travolto da una ondata di visitatori, vengo deposto ai piedi di un esiguo ponticello di legno che permette l’ingresso al vero villaggio Kayan.

Basta che giri la testa a sinistra per rendermi conto di essere finito in un clone pressoché identico del villaggio del giorno prima. Ancora una volta una strada polverosa fiancheggiata unicamente da una doppia fila abitazioni-bancarella da cui aggetta o penzola merce. Stesso scenario, con una moltitudine di “donne giraffa” intente a domare turisti in pieno mercanteggiamento o ad abbandonarsi a vitrei occhi fotografici.

Brevissimi, qui, gli istanti di sospeso silenzio.

Come il giorno precedente, l’impressione è quella di essere incanalati senza scampo entro uno stretto e rettilineo budello, ove l’unica possibile azione da compiere è quella di procedere rettilinei ad ampie bracciate, prendere aria di tanto in tanto, toccare il bordo, tornare indietro. Uscire.

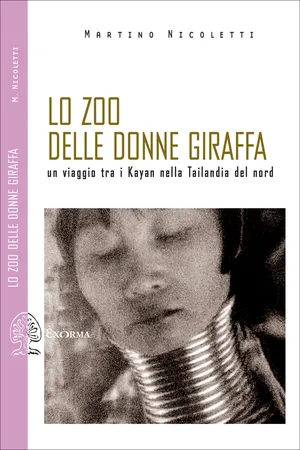

Fisse in rispettosa attitudine di saluto.

© Martino Nicoletti, 2010.

A differenza di Ban Mai Nai Soi, tuttavia, la sensazione ora è quella di trovarsi di fronte all’ipertrofia più assoluta di ogni dettaglio. I turisti, lì sparuti, intermittenti e sincopati, sono qui, al contrario, un flusso di folla senza posa. La merce, lì poca e scarna, qui invece pullula in ogni interstizio possibile. Bamboline, cartoline, sciarpette varie, ma anche coltelli tradizionali nepalesi, maschere tibetane, whisky cinesi. Di tanto in tanto, volti umani che aggettano tra la merce.

Con le proporzioni di una immensa nave cargo arenatasi in secca, il villaggio è un indistinto collettore di anonimi beni: intercettati, assorbiti, digeriti e quindi rivomitati. Quella davanti a me è veramente un’etnicità globalizzata, perfetta per turisti universali, felici di poter acquistare un pugnale himalayano, 100% made in china, offerto loro in un villaggio tailandese da una graziosa “fanciulla giraffa” profuga dalla Birmania.

Non fa una piega: tutto e nulla. Tutto purché serbi la traccia del nulla di cui l’oggetto è depositario unico e certificato.

Sono ...