- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

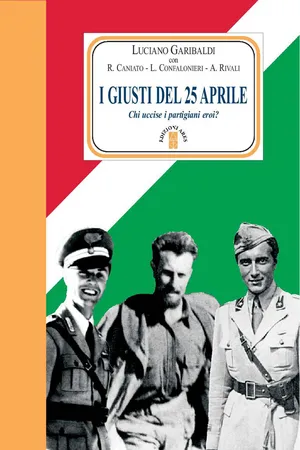

Il libro è l'avvincente racconto dell'eroica vita e della tragica e misteriosa morte di Aldo Gastaldi «Bisagno», comandante della leggendaria Divisione Cichero che combatté contro fascisti e tedeschi sull'Appennino ligure-emiliano, di Ugo Ricci «il capitano», l'eroe della Resistenza in Val d'Intelvi, e di Edoardo Alessi «Marcello», comandante della Prima Divisione Alpina Valtellina. Tutti e tre ufficiali del Regio Esercito, erano uniti da una comune e intensa fede religiosa e ispirati a un progetto di pronta riconciliazione con il nemico sconfitto. Se fossero vissuti dopo la Liberazione, avrebbero sicuramente impedito che fosse sparso il «sangue dei vinti». Ma due di essi furono uccisi nel momento culminante della loro battaglia. Da chi? Dai fascisti o dai comunisti? E il terzo, la medaglia d'oro Aldo Gastaldi, ruzzolò o fu fatto ruzzolare sotto le ruote di un camion, che ne stritolò il corpo, mentre riportava a casa i ragazzi che avevano combattuto al suo fianco sulle montagne? Su questi autentici «gialli» della recente storia d'Italia, rapidamente archiviati dalla storiografia ufficiale, indaga il libro di Luciano Garibaldi, che si avvale delle testimonianze raccolte da Riccardo Caniato, Luigi Confalonieri e Alessandro Rivali.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a I giusti del 25 aprile di Luciano Garibaldi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Seconda guerra mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Seconda guerra mondialeUGO RICCI

«Il capitano»

LA VITA

Giorgio Cosmacini, notissimo medico scrittore milanese, nel 1943 era un ragazzo «sfollato» con la famiglia in Val d’Intelvi. Nel suo libro di ricordi Solomenevò (Viennepierre, Milano 2004) così descrive la mitica figura del capitano Ricci, il capo dei partigiani della vallata:

«Chi era Ugo Ricci? Era un genovese trentenne, ufficiale di carriera, che l’8 settembre 1943 s’era trovato al comando di un distaccamento motorizzato dell’Autocentro di stanza a Cantù. Privo di ordini superiori, ma fedele al giuramento fatto al Re, aveva deciso, in piena autonomia, di non arrendersi ai tedeschi: con i suoi uomini e mezzi si era diretto verso la frontiera svizzera per sottrarsi alla cattura». L’inizio di una stagione eroica. Raggiunta la Val d’Intelvi e riparati nel santuario di Ramponio Verna, i membri del reparto italiano sottoscrivono un giuramento scritto da Ricci e ancor oggi apposto nel santuario: combattere fino al risorgimento di uno Stato di libertà e giustizia in Italia. Ricci si serve del padre di Giorgio Cosmacini per consegnare messaggi e nel ragazzo cresce l’ammirazione per il comandante: «In dieci mesi, Ugo Ricci e il suo gruppo avevano compiuto numerose azioni di guerriglia coronate tutte da successo. Intorno a lui aleggiava la fama di capo partigiano inafferrabile, invulnerabile. Finché improvvisamente, una mattina, un grido strozzato aveva lacerato le vallate: “Hanno ammazzato il capitano Ricci!” [...]. Era caduto a Lenno, sul lago di Como, vittima di una raffica di mitra sventagliata mentre cercava, con quattro compagni, di catturare il ministro degli Interni della Rsi Buffarini Guidi, alloggiato all’albergo San Giorgio. Il fallimento del tentato colpo di mano era stato provocato da una spiata: qualcuno aveva preventivamente e proditoriamente informato i fascisti. La “talpa” informatrice sarebbe stata ispirata da coloro che volevano non tanto liberare l’Italia quanto fare la “rivoluzione rossa”, contrariamente a Ricci che, fedele monarchico, si opponeva a questa visione di parte e concepiva la lotta partigiana come una unione di forze anche differenti fra loro, però tutte insieme miranti all’ideale comune di un secondo Risorgimento».

Cosmacini non è il solo a descrivere «il capitano» come una figura mitica. Non si può prescindere dal commovente ritratto scritto nel 1999 da Marisella Sormani Paterlini, in quel lontano 1943 figlia diciottenne del podestà di Osteno, che divenne staffetta partigiana e fidanzata di Ricci: «La magnificenza della notte stellata era in vivo contrasto con la tragedia che incombeva sugli uomini e sulla Patria. I soldati d’Italia fuggivano dai grandi centri e venivano alla montagna per ritrovare la voce della verità. Lungo la strada che portava a casa ne avevo incontrati tanti [...]. Vicino ad una cascina mi fermai. Al chiarore della luna avevo individuato un gruppo di soldati. Nel mezzo c’era un ufficiale e parlava. Udivo poco le sue parole ma dall’espressione dei visi tesi verso di lui potei capire che parlava col cuore dicendo cose importanti. Poi tacque, si avvicinò a loro, li guardò intensamente, quasi potesse leggerne la volontà e il coraggio, e con slancio veramente fraterno tese a ognuno la mano. Io, in silenzio, nel mio nascondiglio, avevo il cuore che scoppiava, pensavo ai miei due fratelli lontani, chissà dove, e sentii le lacrime scendermi sul viso. Allora mi avvicinai a un soldato e chiesi di parlare al comandante. “È lì”, mi disse, “vicino alla camionetta”. “Permette? Capitano Ugo Ricci”. Dopo averlo conosciuto gli parlai, gli dissi se voleva accettare la nostra ospitalità, dividere il nostro pane. Non importava se gli uomini erano tanti. Con l’aiuto di parenti e amici si sarebbero potute risolvere tante difficoltà e sistemare il maggior numero di uomini possibile [...]. Poi abbiamo conosciuto altri giovani. Ricci lavorava sempre, instancabile e tenace; di giorno sulla montagna e di notte con la penna, progettava, costruiva e lentamente ma assiduamente preparava il terreno. Ormai aveva gettato il seme e bisognava coltivarlo. Io, che l’ho seguìto nella sua fatica quotidiana, so quanto era nobile e bella la sua ascesa. Più tardi, segnalato dai fascisti e dai tedeschi, considerato come un malfattore, dovette allontanarsi da Osteno e chiedere asilo alla montagna».

Un’altra importante testimonianza su questo eroe partigiano si trova in una lettera spedita il 4 dicembre 1945 alla madre di Ugo Ricci, Amelia Bianco, dal sacerdote don Carlo Scacchi, parroco di Ramponio Verna, coraggioso sostenitore della Resistenza: «Conobbi il suo Ugo nel novembre 1943 e ci intendemmo subito perché gli brillavano negli occhi l’onestà, l’entusiasmo, la rettitudine, l’ideale. Fu con gioia che lo potei sistemare a Ramponio quando il suo soggiorno diventò difficile a Osteno [...]. La sua attività era instancabile. Correva da mattina a sera i monti della zona: i gruppi si moltiplicavano e grazie a lui il movimento prendeva proporzioni eccezionali [...]. Ci si temprava nella preghiera e nei sacramenti che il buon Capitano riceveva nelle prime ore del mattino [...]. Si viveva di fede, si viveva di provvidenza, si viveva fidando in Dio contro la malizia degli uomini e senza cessare mai di organizzare i nobili fini della Liberazione [...]. Gli uomini lo amavano, di lui avevano una stima illimitata, per lui sarebbero stati capaci di ogni cosa. Era una grande e sola famiglia, era un raggrupparsi attorno a lui come ad un’ancora di salvezza. Si ebbe attorno a lui quasi la percezione di un mito, e tutti, amici e nemici, vedevano il capitano Ricci come un eroe da leggenda [...]. In circostanze in cui le necessità di guerra reclamavano atti drastici e gravissimi, ritornava per sentire il mio parere e il mio giudizio di sacerdote e a quello si atteneva completamente, così che nessuno fu da lui soppresso come pure avrebbero richiesto circostanze e ordini. Valsero invece, in questi casi, l’opera sua persuasiva e il suo stesso ascendente».

Insomma, era un combattente, ma non un sanguinario. Non anelava a portare a casa lo scalpo del nemico ucciso, faceva la Comunione ogni mattina e cercava di ubbidire al comando di Gesù «non uccidere». Identico ritratto ne dà, sul tema specifico, Marisella Sormani nel già citato scritto: «“Siate onesti”, diceva, “perché se sarete onesti sarete anche giusti e l’Italia ha bisogno che i suoi figli siano sani!”. Ormai erano in tanti sulla montagna, Ricci li aveva inquadrati e li esortava con l’esempio e la parola. Era un militare nato, tenace e infaticabile ma la sua tenacia non lo rendeva accanito con il nemico, e alla violenza contrappose sempre la convinzione, e alla cattiveria la bontà di cuore. “Dio, Patria e famiglia” furono il credo della sua vita».

Ma chi era Ugo Ricci? Nato a Genova il 21 luglio 1913 da Tito Mario Ricci, un piccolo imprenditore benestante e da Amelia Bianco, piemontese di Agliano d’Asti, aveva preso il diploma di liceo classico all’Istituto «Vittorino da Feltre», retto da religiosi, e aveva subito iniziato a lavorare con il padre. Richiamato alle armi all’inizio della seconda guerra mondiale con il grado di sottotenente degli Autieri, si era distinto sia sul fronte occidentale, sia in Africa settentrionale, guadagnando la promozione a capitano. Dei suoi sentimenti e delle sue aspirazioni di quegli anni sono testimonianza alcune belle lettere inviate dal fronte alla mamma. Le scrive da Cuneo, nell’ottobre del ’40, per farsi perdonare un breve periodo di silenzio, e la rassicura: «Dilettissima mamma, ti prometto che, fosse pure in poche righe, il mio ricordo ti giungerà d’ora in poi con frequente continuità». Poi dalla Libia, dov’è stato appena assegnato in vista della campagna per la conquista dell’Egitto: «Le tue parole calde di fede, di tenerezza e di amore mi hanno commosso; in questa desolante solitudine, il mio animo sente come non mai il bisogno, la necessità indispensabile di essere riscaldato, sorretto da un affetto puro, superiore, santo quale solo il tuo può essere. Tutto ciò che è forma ed esteriorità, quaggiù non ha più alcun valore; occorre fare appello, per vivere degnamente e in modo esemplare di fronte a tutti, ai ricordi più sacri, ai sentimenti più puri. E io ho il tuo ricordo, mamma, dolcissimo e santo, ho la Fede, questo grande dono che nei momenti più tristi ci viene in aiuto e ci consente di sopportare, superare e vincere ogni avversità e pericolo. Diletta e adorata mamma, spera e sii certa che le nostre preghiere unite avranno il potere di strappare a Dio la grazia che tanto desideriamo e che sarà il premio delle nostre passate e presenti sofferenze».

Nel marzo 1942, per una malattia al fegato, sarà ricoverato per un certo periodo all’ospedale militare di Napoli. In una lettera scritta da qui alla madre si legge: «Questa inerzia forzata mi dà un tormento indicibile e mi fa pensare ai miei soldatini rimasti laggiù a continuare la loro aspra fatica. Forse non potrò più affrontare il clima africano. Potrò però sempre rendermi utile – il fronte è vasto, sino alla vastissima Russia – per fare fino alla fine, nel significato più largo e completo della parola, il mio dovere. [...] Ora mi addormento, mamma cara, sentendoti vicina, tanto vicina, come quando, bambino, sentivo indispensabile la tua presenza per prendere sonno».

L’8 settembre lo coglie a Cantù dov’è di stanza con il reparto da lui comandato, la 15ª Compagnia del 3° Reggimento Autieri. Non volendo arrendersi ai tedeschi né smembrare, al grido del «si salvi chi può», la sua Compagnia, ordina agli uomini di salire sui mezzi e dirigersi a Como. È ormai notte fonda, quando il piccolo convoglio motorizzato attraversa il capoluogo lariano e risale la Val d’Intelvi con destinazione la riva italiana del lago di Lugano. Sono rimasti con lui circa cinquanta uomini che egli sistema in parte a Valsolda, in parte a Porlezza, in parte a Osteno. Qui viene ospitato dal podestà, Giovanni Battista Sormani, padre della giovanissima Marisella, e divide la cassa della Compagnia in parti uguali con tutti i suoi componenti lasciando ognuno libero di decidere la propria sorte: rimanere con lui, riparare nella vicina Svizzera per finire in un campo di raccolta o tentare di fare ritorno a casa in abiti borghesi. Nel contempo, annun...

Indice dei contenuti

- INTRODUZIONE di Cesare Cavalleri

- ALDO GASTALDI «BISAGNO»

- EDOARDO ALESSI «MARCELLO»

- UGO RICCI «IL CAPITANO»