eBook - ePub

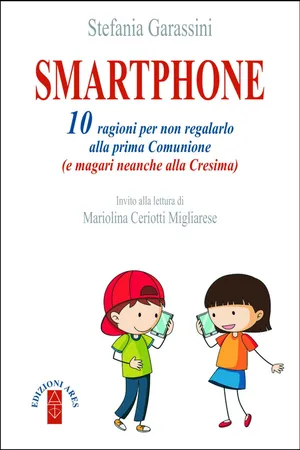

Smartphone

10 ragioni per non regalarlo alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Smartphone

10 ragioni per non regalarlo alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)

Informazioni su questo libro

Lo smartphone è ormai un regalo quasi scontato alla prima Comunione. Pochi però si chiedono se sia una buona idea mettere nelle mani di un bambino di 9 o 10 anni uno strumento così potente.

Eppure, scegliere l'età giusta per dare a un ragazzo un cellulare è una decisione importante, perché spalanca le porte di un nuovo mondo, ricco e complesso, destinato a occupare una parte significativa della vita di chi lo utilizza. Con questa guida breve ma documentata l'autrice invita ogni genitore, insegnante, educatore a valutare attentamente i motivi per cui varrebbe la pena aspettare a regalare uno smartphone più a lungo di quel che il mercato, la moda e «gli altri» tendono a farci credere. Non si tratta di demonizzare uno strumento dalle straordinarie potenzialità, ma semplicemente di usarlo al meglio. I nostri figli, e anche noi.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Smartphone di Stefania Garassini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Education e Education General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

EducationCategoria

Education GeneralRagione 1

Lo smartphone è come una Ferrari,

non lasciarla a un neopatentato

Regalare un cellulare di ultima generazione a un bambino è come dare le chiavi di un bolide sportivo a chi sa guidare a malapena una Panda. Si tratta di uno strumento potente e complesso, progettato per diventare indispensabile a chi lo usa. Ci vogliono maturità e capacità critica per gestirlo al meglio.

Non ti sarai per caso lasciato ingannare dalla favola dei «nativi digitali», che spaccia i giovanissimi di oggi come geni dell’informatica, cui non ci sarebbe nulla da insegnare? È probabile che anche tu sia convinto di questo perché la definizione (coniata dal consulente e sviluppatore di videogiochi Marc Prensky nel 2001) ha avuto incredibile fortuna e riappare puntualmente ogni volta che si tratta l’argomento «giovani e tecnologia», più o meno in questa forma: «Che ci volete fare, i ragazzi di oggi hanno un cervello diverso, impossibile capirsi». I teenager – sostiene Prensky – sono madrelingua dell’idioma digitale, più propensi all’interattività, al multitasking, al consumo di contenuti multimediali, non lineari, a rete, come il Web. Qui starebbe il divario, descritto come irrimediabilmente incolmabile, con noi adulti, «immigrati digitali», per stare sempre alla definizione dell’autore. La metafora usata è proprio quella della conoscenza di una lingua: chi la apprende da adulto non raggiungerà mai il livello di chi la parla e la sente parlare fin dalla nascita. Quindi? Game over. Niente da fare per noi adulti trogloditi tecnologici, condannati a rincorrere i nostri figli senza mai poterli eguagliare, e tantomeno – ovviamente – educare? Non a caso il libro più noto di Prensky s’intitola Mamma non rompere, sto imparando e in copertina mostra un ragazzo che brandisce un joystick palesemente collegato a un videogame.

È innegabile che i bambini e gli adolescenti di oggi abbiano una naturale familiarità con gli strumenti tecnologici. Se mettiamo il nostro smartphone in mano al figlio undicenne è sicuro che scoverà da solo funzionalità per noi del tutto sconosciute e riuscirà in un attimo a far funzionare quell’app che ci risultava impossibile da utilizzare. Ma è quasi certo che sia del tutto inconsapevole delle operazioni che sta compiendo. Il giornalista Paolo Attivissimo racconta di una lezione sulla sicurezza informatica in una quinta elementare. Alla domanda: «Chi di voi non usa Internet?» si è alzata una sola mano. «Ho chiesto al ragazzo come mai non navigasse in Rete e mi ha risposto, perplesso per la mia domanda, che lui non va su Internet. Lui usa Youtube». Un altro esempio: una ragazza di terza media rassicura la mamma che si occuperà lei di concludere la procedura online per l’iscrizione alla scuola superiore, inserisce gli ultimi dati e chiude il tutto, tranquilla. La conferma dell’avvenuta registrazione però tarda ad arrivare. La madre, insospettita, controlla e si accorge che mancava un ultimo fondamentale passaggio: l’invio effettivo della domanda. Potremmo citare molti altri casi del genere che testimoniano come la competenza dei ragazzi sia in effetti spesso sopravvalutata. Se proviamo a indagare le loro conoscenze sul funzionamento dei motori di ricerca come Google o Bing, magari chiedendo di usarne più di uno per valutare un’informazione confrontandola anche con documenti di altro tipo, online e cartacei, è molto probabile che vacillino (forse anche noi, ma questa è un’altra storia). Quando poi volessimo verificare se sanno – perché noi lo sappiamo, vero? – che l’ordine in cui i risultati vengono presentati da un motore non è basato sull’autorevolezza ma sulla popolarità – il primo sito in graduatoria non è il più affidabile, ma il più consultato e collegato ad altri attraverso link – avremmo con tutta probabilità riscontri desolanti. Li hanno avuti i ricercatori della fondazione ECDL (la European Computer Driving Licence, che conferisce la Patente Europea del Computer), che in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) organizza ogni anno la competizione Webtrotter per studenti dei primi tre anni delle superiori. Lo scopo è dimostrare di essere bravi nella ricerca intelligente delle informazioni. Obiettivo non completamente raggiunto, soprattutto se si tratta di ricerche complesse, che richiedano la consultazione di più siti e la valutazione dei risultati. Il «nativo» è abituato a usare gli strumenti senza farsi troppe domande, «basta che funzioni», come recita il titolo di un celebre film di Woody Allen, e per una certa parte di quanto si fa in Rete questo è sufficiente. Ma rinunciare a chiedersi «cosa c’è sotto» significa non riuscire a utilizzare lo strumento in modo consapevole e critico. Proprio questo è il punto debole degli studenti (dalle medie inferiori all’università) secondo uno studio dell’Università di Stanford, che ha indagato le competenze necessarie al riconoscimento delle notizie false. In pochi sono stati in grado di valutare correttamente l’attendibilità di una notizia (la presenza di una foto di buona qualità era ritenuta un elemento di credibilità), l’affidabilità di una fonte (a molti era ignoto il significato della doppia spunta blu che su diversi social network indica un profilo verificato) e cogliere la differenza tra un contenuto sponsorizzato (parente stretto della pubblicità) e un articolo giornalistico.

Le valigie essenziali per il nostro viaggio

Certo, nemmeno noi adulti siamo ineccepibili su questi fronti, ma disponiamo comunque di qualche strumento in più: non siamo nati nel caos informativo che caratterizza il Web oggi, abbiamo imparato che ci sono diversi tipi di fonti e – anche se l’errore è sempre possibile – sappiamo che dietro alla notizia di un quotidiano o alla voce di un’enciclopedia c’è un lavoro di verifica che non è presente invece in buona parte di ciò che si legge online. Del resto non potrebbe essere altrimenti: il Web è come un gigantesco locale dove l’informazione si diffonde per passaparola – anche se a parlare adesso sono oltre quattro miliardi di persone, più di due soltanto su Facebook – e dunque di per sé sembra non richiedere alcun tipo di riscontro.

Adulti e ragazzi hanno di fronte le stesse sfide, tipo capire davvero come interpretare e valutare le informazioni online, avere ben presente che fine fanno i nostri dati, ricordare sempre che dietro allo schermo ci sono persone e che gli input partiti dalla tastiera hanno effetti su di loro. È fuorviante quindi l’etichetta di «nativi digitali», che – come tutte le etichette – serve solo a rassicurare chi la impone, convinto di aver dato un nome e quindi aver capito una certa realtà. Come spiegava già nel dicembre del 2013 lo scrittore Alessandro d’Avenia in un articolo sul quotidiano La Stampa, «il nativo digitale è il volto che abbiamo dato a una paura: la rapidità del progresso di questi anni e dei ritmi di vita a cui siamo sottoposti porta il dialogo fra le generazioni, già di per sé arduo, a incepparsi di più». Le difficoltà non nascono con la tecnologia, hanno radici più profonde, gli strumenti digitali possono amplificarle, ma se usati bene sono una risorsa per migliorare la situazione. Il requisito fondamentale perché ciò avvenga è mantenere il controllo, ricordando sempre che educare all’uso delle tecnologie significa prima di tutto educare. Cominciamo con il decidere noi il momento giusto per dare un cellulare a nostro figlio. Non nego che oggi la cosa sia piuttosto ardua perché le pressioni ambientali sono fortissime. In prima media chi non lo possiede si trova già in netta minoranza. Ma è un primo importantissimo passo. Il secondo sarà impostare poche semplici regole (ce ne occuperemo nella Ragione 6). Come abbiamo spiegato nel titolo di questa Ragione, lo smartphone è uno strumento di grande complessità, che richiede un certo grado di maturità per essere utilizzato. Se decidiamo di consegnarlo – come auspica questo libro – intorno ai 13 anni, di certo dobbiamo fornire qualche direttiva in più e non possiamo presumere che ci siano già la consapevolezza e la maturità necessarie. Anche se i nostri figli reagiranno negativamente, ingaggiando discussioni estenuanti e lanciandoci accuse di inibire la loro libera creatività e socializzazione, in realtà è proprio questo che si aspettano da noi: che poniamo limiti. Come ricorda la psicoterapeuta Asha Phillips, autrice del best-seller I no che aiutano a crescere, a rendere sicuro un adolescente è «la nostra capacità di stabilire delle regole e di attenerci a esse, di avere le idee chiare su cosa è giusto e cosa non lo è». In questo modo contribuiremo «a fargli sentire che ha una base sicura, dalla quale può avventurarsi nel mondo. La chiave per noi è essere forti e flessibili». Possiamo farcela se siamo convinti che non sia necessaria una laurea in ingegneria informatica per essere autorevoli in questo campo con i nostri figli. Noi abbiamo qualcosa di ben più importante per muoverci in modo appropriato ed efficace anche nell’ambiente digitale. Potremmo dire che siamo dotati di «valigie» provenienti da un mondo tutto o in buona parte «analogico», in cui abbiamo vissuto per un tempo più o meno lungo. Sappiamo per esperienza che cosa significa staccare veramente, essere irreperibili, finire una conversazione o un buon libro senza essere interrotti di continuo dal pigolio delle notifiche, e così via. Questo ci rende più difficile adattarci al nuovo, ma allo stesso tempo ci aiuta a dare a quel «nuovo» un contesto, quindi un significato e un valore.

È l’inizio di un’avventura appassionante. Siamo l’unica generazione di educatori che si trova a gestire questo passaggio. Non ci sono tradizioni da rispettare, usi e costumi consolidati, pratiche da replicare. Siamo noi a dover tracciare il percorso. Abbiamo le nostre valigie: apriamole, guardiamoci dentro con realismo, e decidiamo che cosa c’è di buono e come questo può orientare il nostro uso dei media e quello dei nostri figli. Se non lo facciamo noi adesso, nessuno potrà farlo al posto nostro. Siamo in buona misura responsabili di come d’ora in poi i media influenzeranno la vita dei più giovani. Se vi sembra poco forse questo libro non fa per voi.

* * *

Quindi

- Non lasciamoci spaventare dal «nativo digitale». In verità non esiste. Piuttosto esistono sfide, ma anche opportunità, che adulti e ragazzi possono affrontare insieme.

- Gli adulti hanno competenze, non «tecniche», che possono essere di grande aiuto: le valigie indispensabili per affrontare il viaggio.

- Il primo passo è mantenere il controllo, fin dalla decisione – importantissima – dell’età alla quale riteniamo giusto dotare nostro figlio di uno smartphone.

Riferimenti essenziali

M. PRENSKY, Digital natives, digital immigrants, https://tinyurl.com/ypgvf. Chiave di ricerca: «Marc Prensky digital natives».

P. ATTIVISSIMO, Per favore non chiamateli nativi digitali, https://tinyurl.com/yawkcsj8. Chiave di ricerca: «Paolo Attivissimo Contropiano».

D. MAKNOUZ, Nativi digitali alla prova: competenze e abilità cognitive degli studenti in rete, https://tinyurl.com/ycurvdpn. Chiave di ricerca: «Dany Maknouz nativi digitali alla prova».

Ricerca Università di Stanford, https://tinyurl.com/ znd5tl2. Chiave di ricerca: «Stanford evaluating information online».

A. D’AVENIA, Il mito dei nativi digitali, «La Stampa», 18 dicembre 2013, https://tinyurl.com/ y8m4d4fv. Chiave di ricerca: «D’Avenia mito nativi digitali».

Statistiche di Internet, https://www.internetworldstats. com/stats.htm.

A. PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 1999 (p. 142).

Ragione 2

Regalare uno smartphone a un bambino

diventa un incitamento a mentire

Uno smartphone implica l’iscrizione a uno o più servizi di social media. Non tutti sanno che per iscriversi a Facebook e a Instagram occorre avere 13 anni compiuti, mentre per utilizzare Whatsapp l’età minima, in Europa, è 16 anni. Quanto a Youtube, che è di proprietà di Google, l’età richiesta per gestire un account Google in autonomia varia da Paese a Paese e in ogni caso è superiore ai 13 anni: in Italia è 14 anni. Come pensi di risolvere questo problema? Hai due possibilità: o proibisci a tuo figlio l’accesso a tutti questi servizi o gli consenti di mentire e implicitamente infrangere le regole.

Provateci voi a mettere in mano a un dodicenne un Nokia vecchio modello, uno di quelli che telefonano e basta. Strumento utilissimo, se serve solo per contattarlo ed essere contattati nel caso per esempio che faccia tratti di strada da solo. Ma quasi certamente non ne vorrà sapere. Lo riterrà un’onta e vi risponderà che piuttosto è disposto a fare del tutto a meno di un telefono: se si parla di cellulare si parla di smartphone, non scherziamo, e quindi, ovviamente, si parla di social media.

A questo punto possiamo decidere di trattare i limiti di età dei vari servizi come fastidiose imposizioni da aggirare in qualche modo impartendo così ai nostri figli l’ennesima lezione su come la furbizia premi di più dell’attenersi alle regole (come se non ne ricevessero già abbastanza ovunque). Oppure potremmo cercare di capire il senso delle indicazioni ufficiali relative all’età per social media, videogiochi e contenuti online in generale. Soltanto se ci rendiamo conto della posta in gioco riusciremo a maturare una seria convinzione e individuare gli strumenti per far ris...

Indice dei contenuti

- Invito alla lettura

- 10 ragioni per non regalare lo smartphone alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)

- Ragione 1. Lo smartphone è come una Ferrari, non lasciarla a un neopatentato

- Ragione 2. Regalare uno smartphone a un bambino diventa un incitamento a mentire

- Ragione 3. Lo smartphone crea dipendenza

- Ragione 4. Non esporre tuo figlio a inutili rischi per la salute

- ragione 5. Non rubare l’infanzia a tuo figlio

- Ragione 6. Evita di creare un motivo di contenzioso educativo permanente

- Ragione 7. Come pensi di proteggere la navigazione su Internet?

- Ragione 8. Lo smartphone non ti servirà a rimanere in contatto con tuo figlio

- Ragione 9. «Ce l’hanno tutti». E allora?

- Ragione 10. Lo smartphone non è il demonio

- Postilla. L’alba del giorno dopo

- Indice