eBook - ePub

Breve storia delle macchie sui muri

Veggenza e anti-veggenza in Jean Dubuffet e altro Novecento

- 14 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Breve storia delle macchie sui muri

Veggenza e anti-veggenza in Jean Dubuffet e altro Novecento

Informazioni su questo libro

Un giorno fra i tre e i due milioni e mezzo di anni fa un australopiteco si aggirava nella valle di Makapan, in Sudafrica, quando qualcosa all'improvviso attirò la sua attenzione. Era un ciottolo di diaspro, il cui aspetto, modellato dal lavorio degli agenti naturali, lo rendeva simile a un cranio umano. Tre cavità su una superficie rotonda ed ecco apparire un volto: in un mondo che fino a quel momento si era limitato alla pura esistenza, nasceva per la prima volta un'"immagine".

L'attitudine a scorgere figure nei sassi o nelle nuvole presuppone una facoltà innata nell'uomo, quella di fraintendere la realtà con saggezza, attribuendole un senso. Dal Paleolitico in poi questo delirio d'interpretazione, per dirla con Dalí, non ha cessato di avere ripercussioni sulla produzione artistica, facendo di chi lo pratica un "veggente". Ma se è vero che negli sputi sulle pareti di un ospedale Piero di Cosimo riusciva a scorgere addirittura delle scene di battaglia, nel Novecento si manifesta anche un movimento opposto: lasciando che sia la figura a degenerare in macchia, si aprono le porte dell'anti-veggenza.

L'ossessione di Max Ernst per le screpolature del legno, materia informe e viva per i suoi celebri frottages, e la predilezione di Pierre Bonnard per le scene domestiche in cui i contorni abituali si dissolvono nell'illeggibilità si rivelano così facce della stessa medaglia. Due tendenze che trovano un anello di congiunzione nell'opera di Jean Dubuffet, che con le sue impronte, frutto della casuale impressione di briciole, sale e polvere su una lastra, e le sue testure – in cui anche una barba finisce per essere un'esperienza di visione incongruente –, ha dato corpo alla disposizione dell'arte contemporanea a scompaginare lo sguardo sul reale.

E proprio facendo di Dubuffet il suo filo rosso, Adolfo Tura, in maniera acuta e imprevedibile, insegue i mille rivoli – arte, filosofia e letteratura tra gli altri – in cui veggenza e anti-veggenza affiorano come strumenti all'apparenza antitetici ma in grado di sussurrare risposte alla stessa inquietudine novecentesca.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Breve storia delle macchie sui muri di Adolfo Tura in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Arte e Arte generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

ArteCategoria

Arte generale1

Fancy in nubibus, o della veggenza

Fancy in nubibus, o della veggenza

O! It is pleasant, with a heart at ease,

Just after sunset, or by moonlight skies,

To make the shifting clouds be what you please,

Or let the easily persuaded eyes

Own each quaint likeness issuing from the mould

Of a friend’s fancy; […].

Samuel Taylor Coleridge, Fancy in Nubibus1

Atto terzo, scena seconda

Nel penultimo capitolo del romanzo La madre del comandante Shigemoto di Tanizaki, il piccolo Shigemoto segue di nascosto il vecchio padre che, uscito di casa nella notte, si è incamminato barcollante per le vie di Kyoto. La sua meta è un misero cimitero fuori città, dove alcuni corpi sono lasciati sul terreno senza sepoltura. Qui, nel chiarore spietato della luna, il bambino osserva il padre accoccolarsi accanto al cadavere in decomposizione di una donna e indugiare per un lungo tempo immobile. Quella che il vecchio sta compiendo è un’antica pratica ascetica buddhista, la contemplazione dell’impurità, affine a quella descritta dal monaco Keisei in un’opera del XIII secolo. Vi si racconta di un monaco di basso rango ma molto progredito in tale pratica, che un giorno, per dare prova al suo maestro delle capacità raggiunte, si raccolse in meditazione su una zuppa di riso. Quando finalmente aprì gli occhi e scoperchiò la zuppiera, questa conteneva non più riso ma vermi. Tanizaki descrive con precisione le ardue modalità di questo tipo di ascesi, tra cui quella di posare lo sguardo su una donna avvenente sforzandosi di vederla come un ammasso di brutture e di carne infetta. Alla fine così conclude:

E quando un asceta che ha accumulato vari di questi successi si concentra nella contemplazione dell’impurità, la donna bella e in vita non apparirà ripugnante soltanto a lui ma sembrerà tale anche agli altri. È questo il senso dell’aneddoto della zuppa di riso bollito trasformatasi in un ammasso di vermi bianchi nel momento stesso in cui l’umile monaco, su ordine del proprio maestro, iniziò a meditare sulla stessa: colui che riesce a concentrarsi e a contemplare l’impurità è davvero in grado di operare simili miracoli.2

Qualcosa di sorprendentemente simile si legge in un breve testo di Salvador Dalí apparso nel 1930 sulla rivista Le Surréalisme au service de la Révolution. Dalí vi esalta quella che gli piace chiamare facoltà paranoica e che, andando al sodo, altro non è che la propensione a scorgere figure e volti nelle nuvole, nelle radici degli alberi, nelle conformazioni rocciose, attitudine che ha sempre accompagnato l’uomo e che a ognuno è capitato di sperimentare qualche volta. Dalí si spinge ad affermare che

teoricamente, un individuo dotato in grado sufficiente della detta facoltà potrebbe secondo il suo desiderio veder cambiare successivamente forma a un oggetto preso nella realtà, come nel caso della allucinazione volontaria, ma con la particolarità di portata più grave, in senso distruttivo, che le diverse forme che può prendere l’oggetto saranno controllabili e riconoscibili da tutti, non appena il paranoico le abbia semplicemente indicate.3

La facoltà paranoica sarebbe dunque capace dello stesso miracolo che, sulla scorta della tradizione buddhista, Tanizaki ascrive alla contemplazione dell’impurità.

Ai contemporanei che leggevano l’articolo di Dalí appariva chiaramente in che cosa consistesse il miracolo promesso dall’esercizio paranoico: in niente di meno che nel superamento del principio d’identità. Già nel 1921, anteponendo due pagine introduttive al catalogo dell’“Exposition Dada Max Ernst”, André Breton si domandava se non ci si stesse preparando un giorno o l’altro a sfuggire al principio d’identità. Parole alle quali, proprio a commento del metodo paranoico di Dalí, avrebbero fatto eco nel 1933 quelle dello stesso Ernst: «Chissà se in questo modo non siamo già sfuggiti al principio d’identità?».4

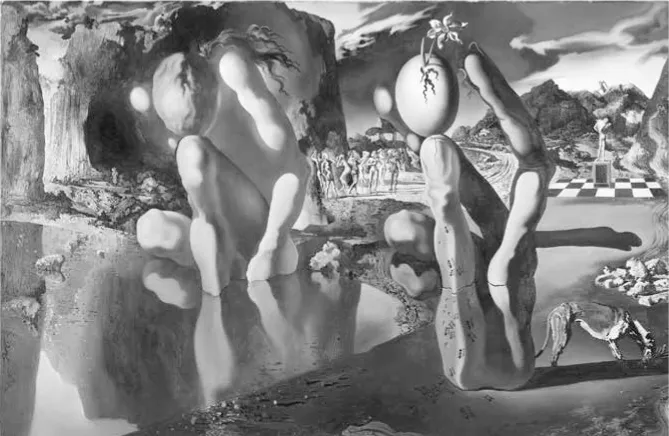

Al fine di saggiare in uno dei suoi risultati più compiuti l’uso al quale Dalí volse il metodo paranoico, prendiamo a esempio il notissimo dipinto del 1937, La Métamorphose de Narcisse (fig. 1), che il pittore accompagnò con un poema dall’identico titolo pubblicato presso le Éditions Surréalistes.

Sulla sinistra vediamo la figura di Narciso, il corpo misto di terra e d’ombra, chiazzato da singolari luminescenze. Siede in riva a un lago, i due piedi e una mano nell’acqua, la testa china su un ginocchio: è evidente che ha rinunciato a cingere il suo stesso riflesso. Se fermiamo lo sguardo sulla sua figura, a un tratto questa ci appare come una mano che sorge dall’acqua. Il cranio del giovane è diventato una noce, un uovo o un grosso seme tenuto tra il pollice e l’indice della gigantesca mano. È lo stesso Dalí, in poche righe che precedono il poema, a istruire sul modo di guardare il quadro perché il miracolo abbia luogo:

MODO DI OSSERVARE VISIVAMENTE IL CORSO DELLA METAMORFOSI DI NARCISO RAPPRESENTATA NEL MIO QUADRO: se si guarda per un certo tempo, arretrando un poco e con una specie di “fissità distratta”, la figura ipnoticamente immobile di Narciso, questa scompare progressivamente fino a diventare assolutamente invisibile. La metamorfosi del mito ha luogo in quel preciso momento, poiché l’immagine di Narciso è trasformata improvvisamente nell’immagine di una mano che sorge dal proprio riflesso.5

A destra è raffigurata una sorta di conformazione calcarea che ripete, ormai nitidamente leggibile, la mano che regge l’uovo. Da quest’ultimo spunta un narciso: qui la metamorfosi è compiuta.

Come si è detto, quella che Dalí designa come facoltà paranoica è l’attitudine a vedere nelle cose altro da ciò che sono. Tale attitudine si realizza in due modi: vedendo come immagine qualcosa che non è un’immagine (per esempio un volto nelle venature di un marmo, o un cranio in un sasso), oppure vedendo in un’immagine altro da quello che vi si potrebbe a pari titolo vedere, come accade con le figure doppie (dette anche ambigue, o reversibili, o multistabili). Nel suo articolo Dalí s’interessa particolarmente a queste ultime e la cosa si spiega da sé: quando vuole offrire allo spettatore di un quadro l’occasione per esercitare la sua facoltà paranoica, un pittore si trova a dover costruire figure di questo tipo, come appunto le membra di Narciso pronte a tramutarsi nelle dita di una enorme mano (nel 1935 Dalí dipinse Visage paranoïaque nella più pura tradizione dei paesaggi antropomorfi).

Sia che si tratti di vedere come immagine qualcosa che non è immagine, sia che si tratti di vedere figure alternative in una stessa immagine, il nostro sguardo contraddice alcuni aspetti della realtà. Tale sostituzione di una visione a un’altra è attuata a livello percettivo, non di giudizio. Se per esempio vediamo una balena in una nuvola, la nostra è una percezione effettiva e non un successivo giudizio di analogia tra un ammasso incerto e una balena.6 C’è qualcosa di violento, se ci facciamo caso, in questo vedere una cosa come quello che non è: perciò si giustifica che Dalí torni più volte su tale aspetto della facoltà in questione (nel suo testo egli parla di “volontà violentemente paranoica”, di “violenza del pensiero paranoico”, di “violenze dei simulacri” ecc.). Si può ritenere che questa pretesa violenza non faccia nemmeno il solletico alla realtà e che l’attività paranoica non conduca molto lontano. Ma l’intento di Dalí era quello di promulgare i princìpi di una nuova pratica artistica e non si può misconoscere la ricchezza utopica del suo proposito. Lo stesso ricorso al concetto di paranoia può guardarsi come l’indice di una disposizione utopistica.7

È peraltro interessante soffermarsi sull’uso, da parte di Dalí, della metafora psichiatrica. Viene spesso ripetuto che egli avrebbe preso ispirazione dai primi scritti sulla paranoia di Jacques Lacan: ciò può essere in parte vero per i testi elaborati più tardi, ma non per l’articolo del 1930, che precede, sia pur di poco, le pubblicazioni dello psichiatra francese. Il fatto che Dalí parli indifferentemente di paranoia e di delirio di interpretazione pare piuttosto indicare che egli conoscesse il libro che sull’argomento avevano pubblicato nel 1909 gli psichiatri Paul Sérieux e Joseph Capgras, un testo peraltro leggibile senza molte difficoltà anche da parte di non specialisti. Sérieux e Capgras escludevano dai sintomi del delirio d’interpretazione i disturbi sensoriali di tipo allucinatorio e in effetti Dalí precisa che «lontano il più possibile dall’influsso dei fenomeni sensoriali ai quali può più o meno considerarsi legata l’allucinazione, l’attività paranoica si serve sempre di materiali controllabili e riconoscibili».8 S’intende che l’attività paranoica in questione è quella dell’artista che pratichi una forma di “turismo nel regno della follia” (come, avanzando nel 1978 una riedizione delle tesi di Dalí, argutamente commenterà Rem Koolhaas),9 non propriamente la condizione dello psicotico. Ma pare di comprendere il motivo che spinse Dalí a scommettere sulla metafora della paranoia. Nel 1929, sulle pagine della rivista Documents, Carl Einstein aveva indicato nell’allucinazione il mezzo principe che si offriva agli artisti per sovvertire la realtà.10 L’invocazione del delirio d’interpretazione dovette apparire a Dalí un ottimo mezzo per distinguere marcatamente quella che intendeva come una nuova proposta.

1. Salvador Dalí, La Métamorphose de Narcisse, 1937. Olio su tela, 51,1 × 78,1 cm. Tate Gallery, Londra. Purchased 1979. Ref. n. T02343.© 2020. Tate, London/Foto Scala, Firenze. © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation, by SIAE 2020.

L’allucinazione non è un modo stravolto di percezione del realtà, è piuttosto una sorta di contraffazione della percezione che con il reale non ha nulla a che fare.11 Dalí era deciso a celebrare una facoltà che si esercitasse davanti a qualcosa, non nel vuoto.

Un’allucinazione – al pari delle immagini dei sogni e dei fenomeni psichedelici – non ha autorità se non sull’individuo che ne è soggetto. All’opposto, perché l’esperienza paranoica sia condivisibile è sufficiente che l’artista non tralasci di dare qualche indicazione. Wittgenstein osserva che, in tutti i casi in cui una figura si può vedere in più modi discordanti, può venir dato un comando del tipo «Ora vedi la figura in questo modo!»:12 le istruzioni di Dalí in apertura del suo poema sono precisamente tale comando. Gli psicologi sanno bene che, per chi si trovi in imbarazzo davanti a una figura ambigua, il proferimento del nome dell’oggetto che vi si può scorgere è il più delle volte sufficiente a consentirne la visione. A Bisanzio si usava decorare le pareti delle chiese di maggiore importanza con lastroni di marmo tagliati “a libro” e ricomposti sposandone le venature. Tale tecnica favoriva la possibilità di scorgere delle figure nei marmi e questo portò allo sviluppo di una importante letteratura di tipo ecfrastico-paranoico che allertava gli spettatori davanti a tali figure, inducendone la percezione.13

Nel 1937, rifacendosi a Dalí, André Breton affermava che qualsiasi visione paranoica aveva le carte in regola per fare il “giro del mondo” e guadagnarsi il consenso universale con la stessa facilità con la quale Amleto ottiene il consenso di Polonio nel terzo atto, scena seconda, della tragedia di Shakespeare:14

AMLETO — Vedi là quella nuvola pressoché a

forma di cammello?

forma di cammello?

POLONIO — Per la Messa, è davvero come un cammello.

AMLETO — Direi che è una donnola.

POLONIO — Ha la schiena di una donnola.

AMLETO — O è simile a una balena?

POLONIO — Molto simile a una balena.

Amleto ha buon gioco nel ricevere l’approvazione di Polonio, ma il paranoico non è sempre in una posizione simile. A un bambino, per esempio, capita facilmente di non essere preso sul serio. Il fisiologo tedesco Johannes Müller pubblicò nel 1826 un affascinante studio dedicato alle visioni fantasmagoriche che si hanno talvolta chiudendo gli occhi, nel quale è fatto cenno alla facoltà paranoica – da lui chiamata “plasticità della fantasia”.15 Müller racconta che la finestra della camera che occupava da bambino nella casa paterna dava su un edificio vecchiotto il cui intonaco era annerito e malconcio: nelle parti scrostate appariva un rivestimento colorato più antico. Nei disegni casuali di quella facciata egli riconosceva quotidianamente dei volti, che la familiarità aveva reso espressivi. Quando però cercava di attirare su di essi l’attenzione degli adulti, nessuno gli dava retta.

Per parte sua, Breton non fa mistero d’identificare il poeta o l’artista surrealista in Amleto e in Polonio l’uomo comune (di cui riconosce la buona fede e la prontezza ad aderire alle visioni che gli vengano suggerite).

È un fatto, del resto, che la facoltà paranoica non è pos...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Il libro

- Dedica

- 1. Fancy in nubibus, o della veggenza

- 2. According to Watt, o dell’anti-veggenza

- Epilogo

- Note

- Gli e-book di Johan & Levi

- Copyright