![]()

Indice

Prefazione

Autorevolezza

Prossimità

Distopia

Disattivismo

Incorporeo

Flash mob

Parallelismi

Salvacondotti

Mappe

Finestre

Fuga

Standby

Distacco

Nazione

Acquazzone

Solidarietà

Padri

Oblazione

Libera nos a malo

Soglie

Less is more

Frontiera

Remoto

Interscambiabilità

Diserzione

Piazze

Parole

To a God Unknown

![]()

Prefazione

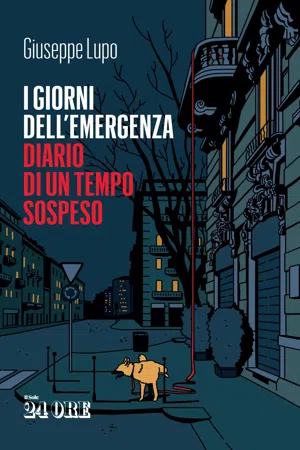

Una vecchia canzone di successo di Domenico Modugno, La lontananza, aveva due versi che mi hanno sempre colpito. «La lontananza sai, è come il vento / Spegne i fuochi piccoli / Ma accende quelli grandi, quelli grandi». La canzone mi è venuta in mente leggendo il primo contributo, della successiva trentina, che Giuseppe Lupo ha scritto per “Il Sole 24 Ore” (nella versione digitale) per tenere un diario di bordo della sua quarantena. Perché parlava, Lupo, in quel primo intervento, di una “nostalgia della prossimità”.

Improvvisamente, quando ci vengono negate, ci accorgiamo che le libertà, che noi figli di un dopoguerra benestante e pacifico diamo per acquisite, sono invece una straordinaria conquista. Come tutte le cose cui non siamo abituati, assumono un valore quando le perdiamo. Ma non solo le libertà, di andare a correre per un parco, di vedere gli amici o le fidanzate, di uscire con i figli, di vedere una mostra, di andare a fare shopping, meglio se di libri, di farsi una birra al bar o godersi una buona cena al ristorante (per non parlare di una semplice passeggiata in piazza), sono state intaccate, questi giorni di quarantena forzata hanno costituito una rivoluzione del modo di vivere quotidiano. Non che nessuno sano di mente abbia contestato la necessità di un tale restringimento delle libertà (anzi, forse potremmo discutere se andasse fatto anche prima, ma del senno del poi…), eppure questo star chiusi a casa ha reso evidenti cose che non sapevamo che ci sarebbero mancate.

La lontananza dalla vita quotidiana ha acceso un fuoco: e illumina il nostro nuovo oggi.

È una condizione transitoria, lo si spera, eppure il conviverci ha dato prospettive inedite a cosa ci aspettiamo dalla normale vita quotidiana. La condivisione “forzata” degli spazi, il timore degli altri, un’insolita sospettosità nei confronti del vicino di casa come dello sconosciuto incontrato a far la spesa, la vita che assume un altro vocabolario, fatto di parole che prendono significati nuovi come “mascherine”, “lockdown”, “tamponi” ma anche parole come “eroi” che si attribuiscono a nuove categorie, prime fra tutte, infermieri e medici.

Il nemico c’è e non si vede: si manifesta in lugubri sirene in lontananza, una colonna sonora da tempi di guerra e tetri bollettini con spaventosi numeri di morti. Il nemico c’è e non si vede, come non si vede la morte e toglie la dignità dell’estremo saluto: come confrontarci con l’assenza improvvisa di un nostro caro se non possiamo nemmeno tributargli la dolcezza di un ultimo onore?

Giuseppe Lupo ha toccato con delicatezza, grazia, realismo e a volte anche con una certa durezza tutto questo spettro di sollecitazioni che ci sono arrivate da una situazione così stravolgente. Lo ha fatto con un tocco da scrittore, che capisce e meglio interpreta i segnali che provengono dall’esterno e dai moti interni dell’animo. Il suo diario, scritto con maestria, è quello di tutti noi: la sua penna esprime i sentimenti che non sapevamo raccontare, i fatti minimi che diventano esempi e trovano rifugio e salvifica ripartizione nelle parole di chi ci ha preceduto, scrittori, filosofi, saggi.

È un mese che si chiude idealmente con la Pasqua di resurrezione, vista anch’essa attraverso un’assenza. Se persino il papa, emblema della condivisione, si riduce a passeggiare, pregare e celebrare messa praticamente da solo, noi non possiamo che riflettere su questo tempo sospeso, nel quale la nostra vita è stata cambiata senza apparente ragione. Una malattia è sempre una metafora: il libro di Giuseppe Lupo che avete tra le mani è il diario di un uomo che sa che le malattie non sono definitive. Si guarisce e si riparte, con nuove consapevolezze, con il desiderio di guardare a questo periodo eccezionale da una certa lontananza. Da raggiungere, tutti insieme, il prima possibile.

![]()

Autorevolezza

– 6 marzo –

Il clima di questi giorni – l’incertezza diffusa, il labirintico andirivieni di informazioni date e ricevute, le fibrillazioni sorte in seno agli organismi di governo, perfino in quelli periferici come quelli che regolano lo sport – rende sempre più chiaro ed evidente il bisogno di verticalità. Certo occorre intendersi sulla natura di questo termine. Ferruccio Parazzoli, qualche anno fa, denunciava la mancanza di verticalità nella produzione letteraria appena oltre la soglia del Duemila e la sua teoresi, che sarebbe stata spiegata in un piccolo, ma prezioso libro, Apologia del rischio, giungeva a riconoscere, in questa assenza, perfino la condizione di orfanità nei confronti di un Dio che non parlava o, se parlava, nessuno più ascoltava. Il problema di queste ore invece è un altro. L’epidemia di coronavirus non ha soltanto risuscitato le paure ancestrali e magari favorito l’insorgere di pulsioni istintive, che senza volerlo ci hanno svelato tratti comuni con il popolo fiorentino narrato da Boccaccio o con la plebaglia milanese della peste manzoniana. La paura ci ha resi partecipi di una verità che sapevamo ma che preferivamo tacere a noi stessi, per quel pudore che ci vieta di manifestare chi veramente siamo, pur abitando in un’epoca ipertecnologica. La nostra fragilità, figlia e fautrice di quella che Zygmunt Bauman definiva “età dell’incertezza”, a quanto pare prevale anche nella sfida contro l’ottimismo della scienza e i primi venti anni del nuovo millennio sono stati accompagnati da continui richiami di morte globale: la Sars, l’aviaria, la mucca pazza, la peste suina. Ce ne ha dato ampia dimostrazione Andrea Kerbaker con un libro di qualche anno fa: Bufale apocalittiche. Qui sta il vero paradosso: siamo circondati dal progresso, eppure reagiamo in maniera pressoché identica agli uomini che vivevano nella Firenze del Trecento o nella Milano del Seicento. La letteratura che racconta le epidemie, da Boccaccio a Manzoni, da Camus a Márquez, svela le debolezze dei caratteri umani dinanzi all’apocalisse. Fin qui non ci sarebbe alcuna aggiunta da fare. Invece c’è una novità. Per l’intero secolo scorso abbiamo auspicato e cercato la dimensione orizzontale, diminuito ogni distanza tra base e vertice, ricucito l’antico strappo con le élites culturali (era questo il sostantivo con cui negli anni Cinquanta-Sessanta si definivano gli intellettuali), abbattuto la tirannia dei maestri e di tutto ciò che potesse richiamare alla memoria quella fastidiosa pedagogia verticistica e autoritaria. Il Novecento è stato il grande secolo dove la modernità ha assunto il significato positivo della condivisione e diffusione della conoscenza. Ma in ciò adesso si manifesta una vistosa anomalia. Le ideologie sono sparite da oltre trent’anni, la rete, i social, le community dell’epoca globalizzata hanno spazzato qualsiasi filtro e controllo, favorendo l’uso indiscriminato dell’uno contro uno, a prescindere se dietro ciascuna opinione ci siano o no le necessarie competenze. Sembrerebbe il valore aggiunto di questa tanto ricercata lettura orizzontale del presente, in realtà si tratta di una falsa conquista democratica, un’idea errata di cui stiamo constatando l’inefficacia. Proprio perché travolti dal disordine di notizie e da una sensazione di impotenza organizzativa, che ha inevitabili riflessi sul piano istituzionale, avvertiamo il fallimento dell’approccio orizzontale, cioè la sconfitta di quel lungo processo ideologico che il Novecento aveva portato avanti accondiscendendo alle istanze del pensiero debole. Il bisogno di verticalità non traduce formule politiche, come capziosamente si potrebbe intendere. Non apre la strada a quella mai sopita tentazione di ricorrere all’“uomo forte”, al Leviatano di Hobbes, in nome del diritto basilare di vivere. Ma non è questa la verticalità di cui si avverte il vuoto. Non serve autorità, piuttosto autorevolezza, vale a dire la capacità di conoscere per affrontare l’emergenza in maniera convincente, attraverso decisioni condivisibili. Qualcosa di buono il Covid-19 lo sta procurando ed è la possibilità di invertire definitivamente un’errata valutazione che oggi purtroppo, a causa di scellerati esempi, si è largamente diffusa presso l’opinione pubblica: che lo studio non serve a fare strada nella vita, che la competitività si raggiunge senza competenze. È il messaggio positivo che il coronavirus sta regalando alle generazioni giovani, alle quali noi adulti dovremmo ripetere l’intuizione che ebbe Cesare De Michelis qualche anno fa e che ora leggiamo in I libri sono come le ciliegie di Marco Sassano: «Ci troviamo impotenti ad affrontare una nuova crisi… pensiamo che sia un problema degli economisti e dei politici, invece è un problema dei letterati. È come la peste del Trecento da cui nacque l’Umanesimo. Ma quella peste non la vinsero i medici, la vinse il Decameron di Boccaccio. Fu la letteratura a guidare di nuovo il destino degli uomini».

![]()

Prossimità

– 11 marzo –

Vivo a venticinque chilometri da Milano, in quella cintura geografica a nord-ovest che non è mai stata zona di confine diretta (e dunque periferia della città), ma che in questi ultimi anni è entrata a far parte dell’area metropolitana, usufruendo di una serie di servizi e di interrelazioni che hanno modificato la nozione di Milano, facendone un tutt’uno da Lodi a Varese senza soluzione di continuità. C’è molto verde intorno a me, non soltanto parchi e aiuole, ma anche boschi di acacie, antichi e selvatici, attraversati da strade interpoderali, su cui transitano automobili, squadre di biciclette, pedoni in abiti da corsa. Basta allontanarsi trecento metri a piedi e si è già nel fitto degli alberi. I provvedimenti emanati dal Governo in questi ultimi giorni obbligano me, come tutti, a restare quanto più possibile dentro le mura dell’appartamento dove abito da venticinque anni. Non è grande, non è piccolo: è un normalissimo appartamento per una famiglia media. Dalle finestre c’è perfino la possibilità di vedere un orizzonte piuttosto dilatato dove, nei giorni senza nuvole, immaginare i Corni di Canzo. La cornice dunque è questa. Però c’è qualcosa che stride rispetto alla percezione di una spazialità che questo luogo mi ha sempre regalato. È la prima volta, infatti, che la mia generazione si deve misurare con decisioni restrittive prese certo per il bene di tutti, ma che di fatto limitano la libertà individuale: non possiamo uscire da casa se non per ragioni di lavoro, di salute e di effettivo bisogno, l’invito è quello di restare isolati quanto più tempo possibile. Nell’epoca dei social e delle relazioni virtuali, siamo segregati da pochi giorni e già sentiamo il bisogno di ristabilire un contatto concreto con i colleghi di lavoro, con gli amici, con tutti coloro che ci assicurano di esistere nonostante la ragnatela della virtualità, di avere una dimensione corporea oltre che informatica. Chiamiamola “nostalgia della prossimità”. Per la prima volta noi che siamo nati negli anni Sessanta e che inevitabilmente ci portiamo dentro le aspirazioni di quel periodo in cui l’umanità si è abituata a dilatare tutti gli orizzonti, perfino quelli dello spazio extraterrestre, dobbiamo ora convivere con il senso del limite geografico e del concetto di prossimo. Nessuno mette in discussione...