- 84 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

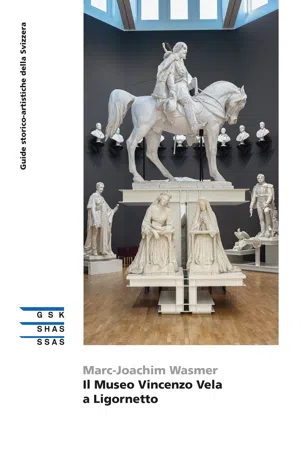

Il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto

Informazioni su questo libro

Il Museo Vincenzo Vela, la più importante casa d'artista ancora conservata in Svizzera, è una delle più interessanti d'Europa sotto il profilo storico-culturale. Ospita quasi l'integrità degli originali in gesso dello scultore ticinese Vincenzo Vela (1820–91) Nato a Ligornetto, fu un esponente di spicco del realismo in scultura e un convinto sostenitore delle cause del Risorgimento, il movimento per l'unificazione d'Italia, a Milano e Torino. All'apice della fama Vela fece costruire nel suo villaggio d'origine una signorile dimora adibita ad atelier e abitazione, nella quale, al rientro dall'estero, presentò i modelli in gesso a grandezza naturale dei suoi capolavori in una sala espositiva appositamente concepita. Seguendo la volontà del padre, nel 1892 Spartaco Vela legò la proprietà alla Confederazione svizzera. Aperto nel 1898, il museo fu rinnovato nel 1998-2001 secondo piani dell'architetto Mario Botta. Istituzione dotata di un archivio di documentazione scientifico, il museo organizza regolarmente mostre temporanee, attività di mediazione culturale, convegni, conferenze e concerti.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto di Marc-Joachim Wasmer, Christina Müller in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architettura e Architettura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Veduta da sud del Museo Vincenzo Vela con la portineria, 2019.

Il Museo Vincenzo Vela oggi

La visita del museo dovrebbe iniziare già nel nucleo storico di Ligornetto. Dalla pianura, la villa che domina il poggio si scorge molto bene; nel villaggio si notano alcune fontane con doccione e un piccolo lavatoio, che Vela ha progettato e donato al suo paese natale. Una targa del 1899 apposta presso la fermata dell’autopostale ricorda lo scultore e suo figlio Spartaco quali benefattori. Pregevole è la pesa pubblica all’incrocio stradale, sormontata dalla Giustizia (1855), altro dono dell’artista. La figura allegorica con bilancia e spada crea un legame visivo e narrativo tra l’abitato e la villa: stando sotto la pesa, lo sguardo arriva a percepire anche la villa, che si staglia in fondo al viale.

Una passeggiata architettonica

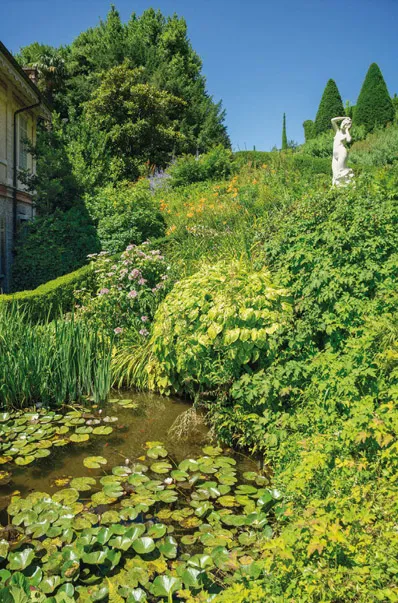

L’entrata principale del museo attualmente si trova sul lato sinistro dell’edificio ed è comodamente accessibile dal parcheggio retrostante attraverso l’ex porta carraia. È bene, tuttavia, avvicinarsi al complesso partendo dal villaggio, per poi percorrere la scenografica passeggiata concepita da Vela e vedere interamente l’imponente facciata sud. I busti-ritratto di Galileo Galilei e Cristoforo Colombo (1865), considerati «grandi uomini» della storia e antesignani di una visione moderna e illuminata del mondo, ornano i pilastri dell’entrata al giardino. Uno stagno con grotta in tufo, da cui affiora una replica della statua in marmo Primavera/Flora (1865), e l’ex casa del custode in stile chalet svizzero (1881) di Augusto Guidini danno accesso al museo. Si supera il pendio su due sentieri a forma di otto e salendo lo sguardo si apre sempre di più sopra i tetti del paese fino all’«orizzonte d’Italia» (Guidini). L’edificio, dalla struttura unica, è uno dei primi musei d’arte fondati in Svizzera nel XIX secolo. Secondo i canoni architettonici dell’epoca, la facciata rappresentativa classicista è da interpretare come preambolo agli spazi interni. Il programma iconografico esterno esprime il concetto veliano di museo d’arte privato come istituzione culturale borghese e si ispira alle facciate rappresentative delle Accademie d’arte del XIX secolo. Nelle due nicchie murate nel 1896, tra le arcate oggi vetrate, si trovano le statue del poeta Dante a sinistra e del pittore Giotto a destra (1865). Si tratta di copie in scala ridotta dei monumenti di Padova (v. p. 29). Sopra i padri fondatori della cultura italiana sono apposti medaglioni-ritratto di Michelangelo e Raffaello (ca. 1865) che, secondo tradizione, hanno portato a compimento la scultura e la pittura del Rinascimento. Con le sue statue e i suoi rilievi Vela intendeva fondere le due arti figurative in una nuova unità, celebrando se stesso nel solco di questa tradizione.

Il giardino storico

La signorile residenza di campagna posta su un poggio panoramico è circondata da vigneti, campi e boschi di castagno. Di pari rilievo storico è il parco, parte integrante di quest’opera d’arte totale, allestito all’epoca da un architetto paesaggista sconosciuto. Aperto al pubblico, viene sfruttato in particolare sul prato a sud-ovest, che costituisce un prolungamento delle sale espositive, permettendo la collocazione all’aperto di sculture d’arte contemporanea, così come lo svolgimento di manifestazioni culturali.

Tre differenti vedute del parco oggi.

L’intera area è un esempio pregiato di villa con giardino della metà del XIX secolo, che compone in maniera armonica architettura ed elementi paesaggistici. Il sedime attuale, dimezzato rispetto a quello originale e in parte ancora circondato dall’antico muro, è articolato paesaggisticamente in aree distinte, secondo i piani originari. L’entrata con funzione rappresentativa è caratterizzata da un pendio di struttura geometrica in stile italiano, articolato con bordure di bosso, coni di tasso e allori, e completo di grotta e vialetti d’accesso incrociati, che si chiudono elegantemente ad arco. A sinistra, sui terrazzi dell’antico vigneto, si trova la zona privata, con serra, frutteto ed erbario, mentre il lato sud-ovest è occupato da un prato bordato di cipressi e nastri di lavanda. Dietro, un po’ più nascosto, si sviluppa il parco all’inglese, articolato come paesaggio naturale con cespugli, alberi, prato magro e stagno nonché un boschetto di castagni e querce, che fa da sfondo ombroso. La variegata vegetazione è scelta in armonia con gli edifici: più esotica nella zona della cascina, più ottocentesca in prossimità della villa; conferisce all’insieme un aspetto pittoresco e produce un dialogo stimolante tra arte e natura scolpita. In estate è possibile ammirare numerose piante di agrumi con i loro frutti fantasiosi, dalle forme talora bizzarre, tra cui antiche specie che risalgono alla collezione rinascimentale dei Medici di Firenze.

Le cifre romane delle sale non corrispondono a un percorso cronologico (per la numerazione v. piantina sul risvolto di copertina interno).

Dopo anni di incuria, dal 1995 l’intero complesso è protetto secondo le linee guida ICOMOS-IFLA e dal 2001 la struttura originaria è stata ripristinata in varie tappe secondo la concezione di Guido Hager, specialista di giardini storici. Grazie alla graduale coltura di una vegetazione differenziata promossa da Daniele Reinhart e dalla direzione del museo, l’articolazione primitiva del parco emerge ora più chiaramente: sono stati piantati un gruppo di camelie e un boschetto a nord, la serra ospita una collezione di agrumi con esemplari unici, e l’antico stagno è stato parzialmente ripristinato. Dal 2015 si presta inoltre particolare attenzione alla biodiversità. Grazie all’estirpazione di piante invasive che con la loro crescita incontrollata avevano soppiantato la vegetazione locale, l’architetto paesaggista Heiner Rodel ha creato un armonioso equilibrio. Gli elementi nuovi sono stati innestati su quelli esistenti in maniera tale da permettere al parco di prosperare anche nelle generazioni future.

Visita

Dopo gli incisivi restauri e la riorganizzazione del museo secondo i piani dell’architetto Mario Botta (1998-2001), la direttrice ha adeguato il concetto espositivo della collezione alla nuova sistemazione degli spazi e lo ha nuovamente rielaborato nel 2015. L’allestimento corrisponde all’idea di Vincenzo Vela dello «Schaulager» e offre ampi e differenziati approcci al suo lavoro. Lo spazio centrale ottagonale ospita i monumentali gessi originali ed è ora nuovamente il fulcro del museo; nelle sale perimetrali si trovano, raggruppate per nuclei tematici, altre opere importanti dello scultore. Bozzetti e modelli nonché altri pezzi complementari del ricco fondo di disegni, stampe d’arte, calchi in gesso e fotografie del periodo permettono inoltre di ricostruire la genesi delle sculture, dall’ideazione fino alla realizzazione finale. Sono inoltre esposti lavori decorativi del fratello Lorenzo e dipinti del figlio Spartaco. Dalla pinacoteca di famiglia sono invece state selezionate le tele più significative. L’esposizione permanente della collezione costituisce una sorta di laboratorio storico sospeso nel tempo, una capsula del tempo. Ai visitatori offre una rara opportunità di osservare da vicino le opere plastiche, di percepire l’interazione tra spazio, opera e funzione e di cogliere, mediante la mediazione culturale del museo, il contesto originale della casa d’artista. Il percorso inizia nell’odierno atrio (VIII) con due dipinti di Spartaco Vela. Da qui si accede al piano inferiore con il guardaroba e al primo piano, riservato alle mostre temporanee.

Il Monumento a Giuseppe Maria Luvini, vescovo di Pesaro (1844-45, v. ill. p. 5), figura per la nicchia del nuovo Municipio di Lugano, era il primo incarico pubblico di Vela e anche il primo con motivazioni politiche. Lo scultore colse l’occasione per mostrare la sua perizia nella modellazione dettagliata e pittorica della figura e nell’autunno 1845 riuscì infatti a imporsi durante l’esposizione di Brera. La scultura testimonia anche la sua marcata sensibilità psicologica nella creazione di ritratti, presente sin dagli esordi. In questo caso eccezionalmente non si tratta di un originale in gesso, ma di un modello ricavato per calco dalla scultura compiuta ed è quindi atipico. Il figlio di Vela, Spartaco, lo fece realizzare nel 1895 in vista della fondazione del museo per completare la collezione.

Veduta della sala VII. A sinistra La Desolazione (1850) e i busti dei fratelli Giacomo e Filippo Ciani (1869), a destra il Monumento ad Agostino Bertani (1887), alla parete medaglioni-ritratto realizzati da Vincenzo Vela lungo l’intero arco del suo percorso artistico.

Sala VII. Simboli del riscatto, nuovi eroi e impegno sociale

La sala adiacente all’ingresso era, in origine, un cortile aperto per cavalli e carrozze. Nella conversione della villa a museo (1913-19) essa fu trasformata in una sala porticata semicircolare che ospitava le statue. Dopo l’intervento di Mario Botta si presenta ora come uno spazio molto ampio, alto due piani. Su due pareti, in alto, sono disposti i gessi originali delle sei lunette a rilievo di Lorenzo Vela, che raffigurano le allegorie delle arti, dei mestieri e del commercio e fanno parte del progetto decorativo (1869-73) concepito dall’artista per la nuova sede principale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde a Milano, detta «Ca’ de Sass». Esse ribadiscono l’orgoglio della giovane nazione, le cui metropoli settentrionali ne guidavano lo sviluppo economico.

I gessi originali di Vincenzo Vela mettono in luce in maniera esemplare uno dei compiti principali dello scultore nell’Ottocento, ovvero la creazione di monumenti e busti-ritratto in onore di personaggi illustri del tempo. La sala è consacrata ai simboli del riscatto e ai nuovi eroi della borghesia moderna, con i quali l’artista si identificava anche sul piano politico. Il gruppo di opere è emblematico della straordinaria abilità dello scultore nel cogliere e interpretare i valori liberali. Insieme ai suoi committenti a Milano e Torino perseguiva l’obiettivo di liberare l’Italia frazionata dal dominio straniero e di unificarla come nazione. Pur essendo cittadino svizzero, onorò con monumenti le personalità di spicco italiane, che per i loro meriti dovevano servire da figure di riferimento per la popolazione. Mentre un tempo erano al centro dell’attenzione, oggi questi protagonisti muti del Risorgimento passano pressoché inosservati e subiscono il degrado dovuto all’inquinamento.

Lo Spartaco (1847-49, v. p. 6, ill. p. 8), l’irrompente gladiatore e condottiero di schiavi dell’antica Roma, per cui l’artista si ispirò agli Schiavi di Michelangelo e al David di Bernini, è senza dubbio la statua più celebre e storicamente densa di Vela. In ambito pittorico i suoi referenti furono il Sansone (1842) di Francesco Hayez e la figura di un risorto nel Giud...

Indice dei contenuti

- Cover

- Indice

- Introduzione

- Vincenzo Vela (1820-91), uno scultore ticinese al servizio del Risorgimento

- Lorenzo Vela (1812-97)

- Spartaco Vela (1854-95)

- Villa Vela. Casa d’artisti e museo

- Il Museo Vincenzo Vela oggi

- Apparati

- Un rinnovato sguardo su un’arte trascurata di Gianna A. Mina

- Impronta