- 518 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Il volume di Linda Costanzo è un testo che tratta di fisiologia di base e che descrive

i principali concetti di fisiologia sia a livello cellulare sia a livello di organo.

Il testo è sintetico e schematico e offre una visuale d'insieme della fisiologia. Gli argomenti

sono trattati in maniera esaustiva anche nella semplicità del volume e c'è

un buon equilibrio fra i temi affrontati. Sono trattati sia i fondamenti chimico-biologici

(trasporto di membrana, eccitabilità cellulare, trasduzione del segnale ecc.)

sia le funzioni d'organo e dei sistemi. In particolare sono enfatizzati i meccanismi

integrativi e le relazioni tra i diversi sistemi. In ciascun capitolo sono presentati dei

box con casi clinici che trattano degli aspetti patologici, particolarmente importanti

per gli studenti di farmacia.

La chiarezza espositiva e i diagrammi che spiegano in maniera semplice i principi

fisiologici sono ulteriori punti di forza di questo testo. Infine, al termine di ogni capitolo

sono riassunti i punti chiave e sono presenti domande di autovalutazione a

risposta aperta (con soluzione).

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

Argomento

MedicineCategoria

Biotechnology in MedicineFisiologia cellulare

Volume e composizione dei fluidi corporei

Caratteristiche delle membrane cellulari

Trasporto attraverso la membrana

Potenziali di diffusione e potenziali di equilibrio

Potenziale di membrana a riposo

Potenziale d’azione

Trasmissione sinaptica e neuromuscolare

Muscolo scheletrico

Muscolo liscio

Riepilogo

Test di autovalutazione

La comprensione delle funzioni dei singoli organi richiede una profonda conoscenza dei meccanismi cellulari di base. Sebbene ogni organo si differenzi per la sua peculiare funzione, tutti sono collegati da una serie di principi fisiologici comuni.

In questo capitolo verranno introdotti i seguenti argomenti che sono alla base della fisiologia: i fluidi corporei e in particolare le differenze nella composizione tra i fluidi intra- ed extracellulari; la creazione di tali differenze di concentrazione mediante i processi di trasporto a livello delle membrane cellulari; la genesi del potenziale di membrana a riposo, ovvero la differenza di potenziale elettrico attraverso le membrane cellulari, in modo particolare nelle cellule eccitabili come le cellule nervose e muscolari; i potenziali d’azione e la loro propagazione nelle cellule eccitabili; la trasmissione dell’informazione tra le cellule attraverso le sinapsi e il ruolo dei neurotrasmettitori; il meccanismo che, nelle cellule muscolari, è alla base dell’accoppiamento eccitazione-contrazione.

I principi di fisiologia cellulare costituiscono un insieme di argomenti ricorrenti e concatenati, e una volta compresi, possono essere applicati e integrati nelle funzioni di ciascun organo.

VOLUME E COMPOSIZIONE DEI FLUIDI CORPOREI

Distribuzione dell’acqua nei compartimenti fluidi corporei

Nel corpo umano, l’acqua rappresenta una parte consistente del peso corporeo. La quantità totale di acqua è definita come acqua corporea totale e ammonta circa al 65% del peso corporeo; per esempio in un uomo del peso di 70 chilogrammi (kg) la quantità di acqua corporea totale è di circa 45,5 kg o 45,5 litri (L) (1 kg di acqua ≈ 1 L di acqua). In generale, poiché l’acqua corporea totale è inversamente proporzionale al grasso corporeo, rappresenta una percentuale maggiore del peso corporeo quando la quantità di grasso corporeo è ridotta, mentre rappresenta una percentuale minore quando il grasso corporeo è presente in maggiori quantità. Poiché le donne contengono una percentuale maggiore di tessuto adiposo, rispetto agli uomini, di conseguenza tendono ad avere una quantità minore di acqua corporea. La distribuzione dell’acqua nei compartimenti fluidi corporei è brevemente trattata in questo capitolo ma verrà affrontata più in dettaglio nel Capitolo 6.

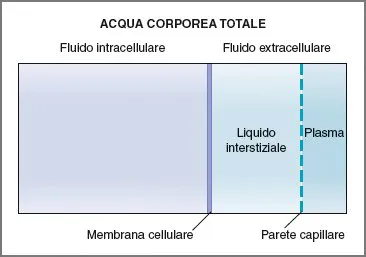

L’acqua corporea totale è distribuita principalmente tra due compartimenti: fluido intracellulare (ICF) e fluido extracellulare (ECF) (Figura 1-1). L’ICF è contenuto nelle cellule e rappresenta i due terzi dell’acqua corporea totale; l’ECF si trova all’esterno delle cellule e rappresenta un terzo dell’acqua corporea totale. ICF ed ECF sono separati dalle membrane cellulari.

Figura 1-1 Compartimenti fluidi del corpo.

L’ECF si suddivide ulteriormente in plasma e liquido interstiziale. Il plasma è il fluido che circola nei vasi sanguigni e rappresenta dal punto di vista quantitativo la quota minore dell’ECF. Il liquido interstiziale è il fluido che bagna le cellule e costituisce la quota maggiore dell’ECF. Il plasma e il liquido interstiziale sono separati dalla parete capillare. Il liquido interstiziale è un ultrafiltrato del plasma che si forma in seguito a processi di filtrazione attraverso la parete capillare. La parete dei capillari è praticamente impermeabile a molecole di grandi dimensioni come le proteine plasmatiche, pertanto il fluido interstiziale contiene solo proteine di piccole dimensioni.

Il metodo per valutare il volume dei compartimenti del fluido corporeo è trattato nel Capitolo 6.

Composizione dei compartimenti fluidi corporei

La composizione dei fluidi corporei non è omogenea. ICF ed ECF hanno una concentrazione dei vari soluti assai diversa.

Unità di misura delle concentrazioni dei soluti

In genere le quantità di soluti sono espresse in moli, equivalenti o osmoli e le concentrazioni sono espresse in moli per litro (mol/L), equivalenti per litro (Eq/L) o osmoli per litro (Osm/L). Nelle soluzioni biologiche le concentrazioni dei soluti sono generalmente molto basse e vengono espresse in millimoli per litro (mmol/L), milliequivalenti per litro (mEq/L) e milliosmoli per litro (mOsm/L).

Una mole equivale a 6 × 1023 molecole di una sostanza. Una millimole equivale a 1/1.000 o 10−3 moli. Una concentrazione di glucosio di 1 mmol/L contiene 1 × 10−3 moli di glucosio in 1 L di soluzione.

Gli equivalenti vengono utilizzati per esprimere la quantità di un soluto carico (ionizzato) e rappresentano il numero di moli del soluto moltiplicato per la sua valenza. Per esempio, una mole di cloruro di potassio (KCl) in soluzione si dissocia in un equivalente di potassio (K+) e un equivalente di cloro (Cl−). Allo stesso modo, una mole di cloruro di calcio (CaCl2) in soluzione si dissocia in due equivalenti di calcio (Ca2+) e due equivalenti di (Cl−); di conseguenza, una concentrazione di 1 mmol/L di Ca2+ corrisponde a 2 mEq/L.

Un’osmole è il numero di particelle nelle quali un soluto si dissocia in soluzione. Osmolarità è la concentrazione di particelle in soluzione espressa come osmoli per litro. Se un soluto non si dissocia in soluzione (come il glucosio), la sua osmolarità è uguale alla sua molarità. Se un soluto si dissocia in soluzione in più di una particella (NaCl), la sua osmolarità sarà uguale alla sua molarità moltiplicata per il numero di particelle in soluzione, Per esempio, una soluzione contenente 1 mmol/L di NaCl sarà 2 mOsm/L perché NaCl si dissocia in due particelle.

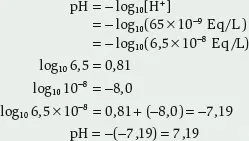

Il pH è un termine logaritmico utilizzato per esprimere la concentrazione degli ioni idrogeno [H+]. Poiché la concentrazione di H+ nei fluidi corporei è molto bassa (40 × 10−9 Eq/L nel sangue arterioso), è più conveniente esprimerlo come termine logaritmico, pH. Il segno negativo indica che il pH diminuisce all’aumentare della concentrazione di H+ e il pH aumenta al diminuire della concentrazione di H+. Quindi:

pH = −log10[H+]

PROBLEMA. Due uomini, Soggetto A e Soggetto B, hanno delle malattie che causano un’eccessiva produzione di acidi nel corpo. Il laboratorio di analisi riporta l’acidità del sangue del Soggetto A in termini di [H+] e l’acidità del sangue del Soggetto B in termini di pH. Il Soggetto A ha una [H+] arteriosa di 65 × 10−9 Eq/L, mentre il Soggetto B ha un pH arterioso pari a 7,3. Quale Soggetto ha la concentrazione di H+ più alta nel sangue?

SOLUZIONE. Per paragonare l’acidità del sangue di ciascun Soggetto, bisogna convertire la [H+] del Soggetto A in un valore di pH come segue:

Quindi il Soggetto A ha un pH del sangue pari a 7,19 calcolato partendo dalla [H+], mentre il Soggetto B ha un valore di pH del sangue riportato pari a 7,3. Il Soggetto A ha un pH del sangue più basso, come conseguenza di una [H+] più alta e una condizione di maggiore acidità.

Elettroneutralità dei compartimenti fluidi corporei

Ogni compartimento liquido corporeo deve obbedire al principio dell’elettroneutralità macroscopica, cioè deve avere la stessa concentrazione, in termini di mEq/L, sia di cariche positive (cationi) sia di cariche negative (anioni). Non possono esserci più cationi che anioni, o viceversa. Anche quando esiste una differenza di potenziale attraverso la membrana cellulare, le cariche sono mantenute in equilibrio nel complesso macroscopico delle soluzioni. Poiché le differenze di potenziale sono create dalla separazione di una piccola quantità di cariche attraverso la membrana che non è sufficiente a determinare nel complesso una variazione misurabile delle concentrazioni.

Composizione del fluido intracellulare e del fluido extracellulare

Le composizioni del ICF e del ECF sono notevolmente differenti, come mostrato in Tabella 1-1. Il catione più abbondante nell’ECF è il sodio (Na+), mentre gli anioni che lo bilanciano sono il cloro (Cl−) e il bicarbonato (HCO3−). I cationi più abbondan...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- 1 Fisiologia cellulare

- 2 Sistema nervoso autonomo

- 3 Neurofisiologia

- 4 Fisiologia cardiovascolare

- 5 Fisiologia respiratoria

- 6 Fisiologia renale

- 7 Fisiologia dell’equilibrio acido-base

- 8 Fisiologia gastrointestinale

- 9 Fisiologia del sistema endocrino

- 10 Fisiologia dell’apparato riproduttivo

- Appendice I Abbreviazioni e simboli comuni

- Appendice II Valori dei più comuni parametri di laboratorio

- Risposte – Autovalutazione

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

Sì, puoi accedere a Fisiologia di Linda Costanzo, Donatella Dante,Agostino Palmeri,Silvio Palmero,Maria Pascale,Daniela Puzzo,Giovanni Zamboni, Donatella Dante, Agostino Palmeri, Silvio Palmero, Maria Pascale, Daniela Puzzo, Giovanni Zamboni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Medicine e Biotechnology in Medicine. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.