![]()

CAPITOLO 1

LA GRANDE CESURA

1.1 Il Cammino Umano. Passi lenti, passi veloci

Se volessimo ripercorrere in cinque minuti la storia del nostro pianeta attraverso una canzone, basterebbe il video di Right Here, Righ Now di Fatboy Slim.

Sebbene si identifichi l’Olocene come l’epoca in cui viviamo, recentemente i geologi hanno preso in considerazione l’Antropocene come nuovo tempo geologico. Quello che inizia dal 1950, quando l’azione dell’Uomo ha varcato i confini della sostenibilità, diventando il maggiore responsabile dei drammatici mutamenti nell’ecologia globale. Nessuna altra specie in precedenza era stata in grado di superare, con l’impatto delle proprie azioni, i cambiamenti causati dalle forze naturali.

70000 anni fa la rivoluzione cognitiva, conseguenza della migrazione dei Sapiens dall’Africa verso gli altri continenti, ha permesso di comunicare ciò che prima esisteva solo nella mente. Questo cambio ha fatto in modo che nei successivi 60000 anni si intrecciassero tra loro le diverse narrazioni umane, mantenendole però sempre in contesti locali. Con la Rivoluzione agricola, iniziata circa 12000 anni fa, tutte queste reti intersoggettive di narrazioni hanno avuto la possibilità concreta di ampliarsi e rafforzarsi.

L’antropologo Ian Morris, che ha studiato gli effetti del progresso della società umana a partire dal 14000 A.C., ha mostrato come le innovazioni prima del 1950 siano sempre state lente e cadenzate. La curva del progresso rimane sostanzialmente piatta fino agli anni ’50, per poi subire, negli ultimi settant’anni, un’impennata vertiginosa. Questa accelerazione così repentina non è mai avvenuta nella storia dell’umanità. Le innovazioni tecnologiche sono accompagnate da una corrispettiva evoluzione cognitiva dei popoli. Più l’innovazione è veloce, maggiore sarà l’impatto sulla società.

Viviamo in un passaggio storico singolare, anomalo, a suo modo unico. Se ci fossimo addormentati nel 1100 e risvegliati dopo 200 anni non avremmo sperimentato uno shock da innovazione simile a quanto sta avvenendo negli ultimi 70 anni. Il mondo è mutato così profondamente che ora siamo a corto degli strumenti cognitivi per decodificarlo e ipotizzare strategie coerenti per il benessere della collettività.

La tecnologia ha trasformato il suo artefice in una divinità, un Dio. Tuttavia, esiste un’altra faccia della medaglia ed è quella che mi preme raccontare. Questa storia parla dei risvolti negativi che tutto questo progresso porta con sé.

“Gli elementi di classificazione che l’anatomia, le lingue, l’ambiente, i raggruppamenti politici non ci possono fornire, ci sono dati dalla psicologia. Questa mostra che, dietro le istituzioni, le arti, le credenze, i rivolgimenti politici d’ogni popolo, si trovano certi caratteri morali da cui deriva la sua evoluzione. L’insieme di questi caratteri forma ciò che si può chiamare l’anima di un popolo.”

Già nel 1798 l’economista Thomas Robert Malthus preannunciava l’irrealizzabilità di generare derrate alimentari allo stesso ritmo con cui cresce il numero della popolazione. Dato che la crescita della popolazione è geometrica, mentre quella dei mezzi di sussistenza è aritmetica, si crea uno squilibrio tra le risorse disponibili e la capacità di soddisfare una maggiore crescita demografica.

Dai dati analizzati dalle Nazioni Unite sappiamo che fino al 1700 il tasso di crescita della popolazione mondiale è stato molto lento (soprattutto per l’elevata mortalità infantile). Rispetto al 1750, anno d’inizio della Rivoluzione Industriale, quando eravamo all’incirca 800 milioni di persone, la popolazione mondiale è decuplicata e continua ad aumentare a un tasso di circa 83 milioni di individui l’anno.

Negli ultimi 100 anni siamo più che quadruplicati e la curva demografica è tuttora in forte accelerazione. Nel 2100 la popolazione mondiale sarà di circa 11 miliardi di persone. Precisamente 10 miliardi e 875 milioni. Sebbene il fenomeno demografico sia oggi diacronico, con tassi di crescita che variano a seconda dei Paesi e delle aree geografiche, basteranno le nascite di nove Paesi per fare più della metà della popolazione globale prevista da qui al 2050.

“Ciò che c’è non è tutto.”

L’Uomo insostenibile. L’inizio dell’Armageddon

L’emergenza pandemica da COVID-19 sta lasciando il segno nella storia del nostro tempo, marchiando a fuoco la pelle dell’umanità, marginalizzando le persone più vulnerabili e amplificando le disuguaglianze sociali.

Questa non è che l’alba di una terribile decadenza economica, sociale e culturale, iniziata poco più di un decennio fa.

Il 2020 è entrato di diritto nel rango di annus horribilis gettando nella preoccupazione individuale qualsiasi ipotesi relativa ad una visione strategica di futuro. A vincere è un assedio psicologico che causa un’ansia da inutilità.

La pandemia in atto aumenta le diseguaglianze sociali, delineando sempre di più una struttura sociale paragonabile a un “Nuovo Medioevo”.

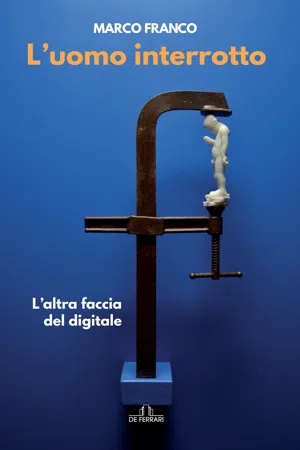

Nel 2007 l’Homo Deus ha dato vita al suo alter ego: l’Uomo Interrotto. Un essere inerme, che ha ucciso il proprio Dio (Gott ist tot! – Dio è morto!). Disinteressato alla cosa pubblica, annichilito, narcisista.

Comprendere dove siamo (prima ancora di dove stiamo andando) è il primo pezzo da aggiungere in questo puzzle estremamente complesso.

Il tempo odierno possiede alcune analogie rispetto al 1347/1348, quando la peste nera, provocò la morte tra i 75 e i 200 milioni di persone, a causa delle pulci portatrici sane del batterio Yersinia Pestis. In Inghilterra perirono 4 abitanti su 10 e la popolazione passò repentinamente da 3,7 milioni prima della peste a 2,2 milioni dopo l’epidemia.

La popolazione di allora attribuiva all’aria malsana, ai demoni maligni e alle divinità irate le cause dei loro mali, senza sospettare l’esistenza di batteri e virus. Le persone erano pronte a credere all’esistenza di angeli e fate, senza minimamente immaginare che una microscopica pulce o una singola goccia d’acqua fosse in grado di contenere un’intera armata di mortali predatori.

Sloterdijk sostiene che senza quella pandemia difficilmente il Rinascimento avrebbe avuto la sua prorompente potenza creativa, evidenziando quanto alcuni grandi eventi naturali si combinino spesso con l’azione dell’uomo per produrre una spaccatura netta con il periodo precedente. Per Sloterdijk il Rinascimento è stato una sollecitazione vitale che ha dato origine alla modernità e il Decameron di Boccaccio, con le sue novelle raccontate dai giovani fiorentini isolati nella villa fuori città per salvarsi dalla peste, è stato il primo vero testo della modernità.

In molti ultimamente si ostinano a parlare di Nuovo Rinascimento o Nuova Ricostruzione. Argomentazione fuorviante perché oggi in Italia non c’è un’intellighenzia politica e intellettuale in grado di proporre delle ipotesi o delle camere di compensazione per attuare uno sbalzo propulsivo alla nostra società dormiente.

Chuck Palahniuk la chiama “narcotizzazione”. Nel suo libro La scimmia pensa, la scimmia fa parla di un esperimento condotto all’Università: “Ci diedero da leggere una ricerca su dei soggetti cui erano state mostrate delle foto di malattie gengivali. Erano foto di gengive marce deformi e denti macchiati, e il senso era di scoprire l’effetto che avrebbero sortito quelle immagine sulle abitudini di pulizia orale della gente. Ad un primo gruppo vennero mostrate delle dentature solo parzialmente cariate. Al secondo gruppo furono mostrate delle gengive moderatamente intaccate. Al terzo venne mostrate bocche annerite, gengive spellate, rammollite e sanguinanti, denti marroni o caduti. I soggetti del primo gruppo continuarono a prendersi cura dei loro denti come avevano sempre fatto. Quelli del secondo, iniziarono a usare spazzolino e filo interdentale in modo più costante. Quelli del terzo ci rinunciarono del tutto. Smisero di lavarsi i denti e di usare il filo interdentale, e rimasero ad aspettare che i loro denti diventassero neri. Nella ricerca, questo effetto veniva definito “narcotizzazione”.

Quando il problema appare troppo grande, la tentazione è di arrendersi. Se la realtà è amplificata, vince la rassegnazione. Non riusciamo a mettere in atto alcun tipo di azione perché i disastri sembrano inesorabili. Siamo intrappolati. È questa la narcotizzazione”. In una cultura in cui le persone hanno troppa paura per affrontare le malattie gengivali, come spingerli a lottare?

Fino al 1300 l’uomo ha creduto che la religione (intesa come credenze e pratiche deontologiche per il popolo e protesa verso una vita al di fuori di quella terrena) potesse essere d’aiuto alle problematiche esistenziali e del quotidiano. Ma non fu (e non è) la religione a risolvere le pandemie o le problematiche legate alla povertà o mortalità delle persone. L’Homo Deus grazie al suo ingegno (o per meglio dire l’ingegno dell’élite intellettuale) ha potuto raggiungere mete che sembravano invalicabili.

Quale libertà

La teoria della personalità di Erich Fromm si basa su due necessità primarie dell’uomo: il bisogno di libertà e quello di appartenenza. In Escape from Freedom (Fuga dalla libertà) Fromm afferma che l’uomo “crede” di volere la libertà ma in realtà ne ha una grande paura. La libertà costringe a prendere decisioni che implicano rischi e responsabilità. È più semplice subire l’autorità altrui che governare se stessi.

Performo, dunque sono. Il performare se stesso è un perimetro stretto nel quale si muovono le azioni di chi ha paura della libertà. La libertà implica coraggio. La consuetudine della performance è un moto apparente. Hartmut Rosa parla di un mondo in “stasi frenetica”.

La modernità è nata sotto il segno dell’accelerazione. Viviamo di fretta, con l’ansia di non stare al passo con i tempi, dimenticando che questa frenesia non conduce l’uomo verso un futuro diverso e migliore. Tutto è improntato sulla velo cità a discapito della profondità e di un orizzonte di senso: “Benché nulla rimanga come è, nulla di essenziale si modifica più: dietro il paravento ricco di colore si cela soltanto il ritorno dell’eternamente uguale”. La frenesia ha a che fare con gli obiettivi e la velocità per raggiungerli, a discapito dei valori. Come la velocità in auto implica la povertà dei dettagli nello sguardo, cosi la velocità della vita del quotidiano implica una povertà morale.

Se la radio ha impiegato 38 anni per raggiungere 50 milioni di ascoltatori e la televisione ha ottenuto la stessa diffusione in 13 anni, internet ha raggiunto la 50milionesima connessione in appena 4 anni. Questa contrazione del presente origina nuove forme di alienazione, travolgendo i nostri modelli relazionali e sociali, i nostri amori, i nostri saperi, i nostri lavori.

Stephen Bertman ha coniato i termini «cultura del momento» e «cultura della fretta» per definire il modo di vivere nell’ era liquido-moderna. La nostra vita è diventata un’esperienza cumulativa: vogliamo più esperienze, più conoscenze, più viaggi. Vige la «tirannia del momento», con il suo carpe diem. E il tempo guadagnato grazie all’accelerazione della tecnica oggi non ci basta più. Ha vinto l’imperativo del multitasking. Senza pause o tempi morti. Una funzione additiva che spesso si traduce in un flusso interminabili di eventi di cui si fatica a ricordare il precedente.

Tuttavia, la spinta al progresso si scontra con i nostri limiti naturali. Schiacciati da ritmi di vita sempre più accelerati, le persone si ritrovano sull’orlo di crisi depressive e burnout. Spesso ciò che oggi chiamiamo felicità è raggiunta in solitudine e in competizione con gli altri.

Cosa rimane nella postmodernità senza luoghi e senza storia? Un tempo compresso ed accelerato, “sincronizzato” con la tecnica. Un tempo senza tempo.

Secondo Paul Virilio, massimo esperto di dromologia, le categorie più adatte a definire l’uomo contemporaneo sono immaturità e infantilismo. Il dominio del presentismo ha generato uno stato di infanzia permanente in cui l’unico scopo è la gratificazione istantanea. La tecnologia ha una grande responsabilità: promette di abbattere ogni limite e ogni divieto. Il tempo, con l’aiuto della tecnica, è a disposizione del desiderio.

La struttura della società moderna influisce sull’uomo contemporaneamente in due modi: egli diventa più indipendente, autosufficiente e critico, e al tempo stesso diventa più isolato, solo e impaurito”. Ciò conferisce all’uomo una solitudine morale, in cui viene a mancare il rapporto con i valori, simboli e modelli. E la solitudine morale è intollerabile quanto la solitudine fisica, anzi la solitudine fisica diventa intollerabile solo se implica anche la solitudine morale. Le crisi economiche, la disoccupazione, esautorano l’uomo dal mondo che ha costruito. L’uomo non vende soltanto merce, vende anche se stesso e si sente una merce. Una merce inutile.

Se le qualità che uno ha non servono, egli non ne possiede alcuna; proprio come una merce invendibile non ha valore, pur potendo aver una sua utilità.

Così, la fiducia in se stessi, il “sentimento dell’io”, sono soltanto indicazioni di ciò che gli altri pensano della persona. Questa non si convince del proprio valore indipendentemente dalla popolarità o dal suo successo sul mercato.

Se è ricercata, è qualcuno; se non è popolare, non è nessuno. Questo dipendere della stima di sé dal successo della “personalità” è la ragione principale per cui la popolarità ha per l’uomo moderno una così grande importanza.

L’essere umano ormai pensa, dice e agisce basandosi sul giudizio (social) dell’Altro. Non ha acquisito la capacità di pensare originalmente. L’approvazione altrui è gratificante e rassicurante. ...