![]()

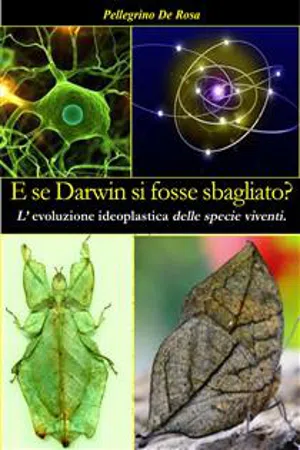

1. Il quesito di partenza: come si è evoluto l’insetto-foglia?

Svariati anni fa, stavo preparando l’esame di entomologia e, mentre osservavo i vari insetti conservati nelle apposite bacheche raccolte in un’aula della Facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie di Portici (Napoli), il mio sguardo cadde su un terraio in cui erano stati posti alcuni insetti-foglia.

Phyllium bioculatum

Uova di fasmidi

Quella visione mi lasciò perplesso.

Gli insetti-foglia erano incredibilmente simili a foglie di latifoglie. Presentavano addirittura una serie di segni che richiamavano le nervature fogliari e altri che parevano di seccume, oltre a sfumature di colore di vario tipo che facevano somigliare alcuni di essi a foglie verdi e altri a foglie autunnali.

Accanto al primo, era posto un secondo terraio che conteneva gli insetti-stecco, il cui corpo era identico a rametti e, in una bacheca più piccola, incollate su uno sfondo bianco, erano appoggiate delle piccole formazioni, dalla superficie rugosa e irregolare, che sembravano semi di piante erbacee - ma un cartellino attaccato su di essa avvertiva che si trattava di uova di fasmidi (l’ordine che comprende sia gli insetti-foglia che gli insetti-stecco).

Conoscevo già le principali teorie evoluzionistiche (di Lamarck, Wallace, Darwin, Spencer ed altri) ma nessuna di esse riusciva a fornirmi una spiegazione convincente della forma di quei particolarissimi insetti e delle loro uova.

Fu allora che compresi che era necessario elaborare, quantomeno come ipotesi di studio, una nuova teoria evoluzionistica che fosse in grado di spiegare perché quei misteriosi insetti, tra le infinite possibilità, avessero assunto proprio quelle caratteristiche forme e, soprattutto, con tale precisione dei particolari.

Decisi anche che non avrei mai accettato per buona nessuna teoria evoluzionistica, passata, presente o futura, che non fosse stata in grado di giustificare, in maniera convincente, l’aspetto di quegli stranissimi animali e quello di una particolarissima orchidea, la Ophirys apifera, il cui fiore presenta il tepalo inferiore (labello) simile, per forma, consistenza, peluria, dimensioni e perfino per odore, all’addome di un’ape femmina.

Per la verità, avevo già una mia idea, ma mi accorsi che aveva un grosso punto debole1, e allora lasciai perdere le mie velleità speculative e mi dedicai a tutt’altre faccende.

Svariati anni dopo, però - alla luce di nuove considerazioni - mi resi conto che la mia ipotesi poteva essere ritenuta plausibile: la chiamai “Plasticismo evolutivo” e la presentai, per grandi linee, in un fanta-thriller dal titolo “Metamorfer. La gemma di Darwin”.

Infine, sollecitato da alcuni amici2 e da un discreto numero di lettori del romanzo, decisi di illustrarla in maniera più lineare nel presente saggio, con l’auspicio che il mio punto di vista possa contribuire in maniera costruttiva alla risoluzione della problematica evoluzionistica, che considero tutt’altro che definita.

Siccome la mia ipotesi è piuttosto articolata, proseguirò introducendo, di volta in volta e propedeuticamente, gli elementi, i richiami e le osservazioni utili ad esporre il mio pensiero, per poi presentare i punti essenziali del Plasticismo evolutivo e discuterne alcuni aspetti particolari, fino a giungere a proporlo come possibile “terza via” in grado di conciliare creazionismo (non fissita) ed evoluzionismo.

1 In base alle mie conoscenze dell’epoca, essa non poteva essere applicata ai vegetali, che si riteneva non avessero alcuna funzione neurobiologica né che potessero essere dotati di un “campo di informazioni sottili di natura quantistica, olografica o non-locale”. Ero a conoscenza degli esperimenti di Cleve Backster - che, nel 1966, applicando gli elettrodi del poligrafo (macchina della verità) a una pianta d’appartameto (una dracena) vide che essa reagiva “emotivamente” a stimoli di varia natura - e anche dell’effetto Kirlian, scoperto nel 1939, ma sapevo anche che tali osservazioni non erano ritenute credibili dalla scienza ufficale.

2 Tra i quali il mio carissimo amico, il Prof. Pellegrino Conte, dell’Università di Palermo, e il giornalista Enzo Pecorelli.

![]()

2 - Considerazioni sul Lamarckismo

Il Lamarckismo, che è precedente al Darwinismo, ha il grande merito di aver introdotto il concetto di evoluzione in opposizione a quello del fissismo, secondo cui le specie erano immutabili.

Inoltre, anche se nel corso degli anni è stato ampiamente confutato, ritengo che conservi tuttora un impianto concettuale degno della massima considerazione, e mi riferisco all’aver postulato che l’evoluzione non derivi dal caso ma da una necessità evolutiva -cosa che, come dirò meglio in seguito, condivido pienamente.

Di questa rivoluzionaria teoria è stato contestato sia il presunto meccanismo di induzione delle mutazioni sia il fatto che le caratteristiche acquisite a livello somatico potessero essere effettivamente trasmesse alla progenie.

Ricordo che, secondo il Lamarckismo, la comparsa di nuove caratteristiche avveniva attraverso uno sforzo fisico esercitato da un individuo sulle sue cellule e strutture somatiche, attraverso sollecitazioni meccaniche e lo spostamento di “fluidi” negli organi maggiormente sollecitati, mentre la scomparsa di alcune appendici era dovuta al fatto che queste non venivano più usate e sollecitate (principio dell’uso e del non uso).

Gli esempi tipici erano quello dell’allungamento del collo delle giraffe (che avrebbero sviluppato un collo così lungo, a causa degli sforzi da esse prodotti sulle strutture somatiche del loro corpo) e dei serpenti (che avrebbero perso le zampe perché non più utilizzate).

2.1. Confutazione del Lamarckismo

Georges Cuvier, il fondatore della paleontologia dei vertebrati, avversò questa teoria in quanto essa non spiegava la comparsa di caratteristiche non derivanti dall’uso e disuso delle parti, come la pelle maculata e mimetica delle stesse giraffe.

Anche io mi permetto di avanzare lo stesso tipo di obiezioni e adduco alcuni esempi.

Il primo è quello del Draco volans, un piccolo rettile che presenta ai lati del corpo due slargature membranose che somigliano ad ali e con le quali plana da un albero all’altro. Ebbene, le appendici aeree di questo piccolo rettile sono costituite da particolari allungamenti delle costole e non derivano da modificazioni degli arti anteriori (come negli uccelli) o delle dita (come nei pipistrelli); quindi a far comparire la sua slargatura non è stato uno “sforzo” che ha agito sulle cellule somatiche degli arti o delle dita per trasformarle in ali.

Il secondo riguarda il “cavalluccio dragone” (Phyllopteryx taeniolatus): il cavalluccio marino che ha modificato il suo corpo per sembrare un’alga.

E, per finire, l’esempio dei fasmidi (insetti-foglia e insetti-stecco) - dalla cui osservazione, come si è detto, ha preso origine la mia personale ipotesi di studio - la cui particolarissima forma, analogamente al mantello mimetico delle giraffe, non può essersi determinata secondo il principio dell’uso e disuso.

Altri avversatori della teoria Lamarckiana, inoltre, contestarono sia la validità del principio dell’uso e disuso sia di quello dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti con un sadico esperimento: tagliarono le code ad alcuni topini di laboratorio (che, così, non avevano modo di usarle), per varie generazioni, e fecero notare che i discendenti continuavano a nascere con le code.

Phyllopteryx taeniolatus

![]()

3 - Considerazioni sul Darwinismo e sulle altre teorie basate sul caso

È noto come la teoria evoluzionistica di Charles Darwin non sia universalmente accettata e di come, accanto alla maggioranza di studiosi che la sostengono, ve ne siano altri che la contestano e che si rifanno a ipotesi creazionistiche o teleologiche (creazionismo, disegno intelligente o, anche, a interventi di esseri extraterrestri o di entità ultraterrene).

Io, pur ritenendo che le specie si siano evolute per conto proprio, non concordo con il darwinismo.

Tale teoria, infatti, pur spiegando benissimo le modalità d’azione e gli effetti della “selezione naturale” (che si basano sul vantaggio ecologico e riproduttivo degli individui “più adatti”) non fornisce una spiegazione convincente di come tali individui “più adatti” compaiano.

Nei paragrafi che seguono, cercherò di chiarire meglio la mia posizione.

3.1. Selezione naturale ed evoluzione sono due cose diverse

Nel linguaggio comune e, purtroppo, anche nelle argomentazioni di alcuni abilissimi divulgatori, quando si parla di questa teoria, si cade spesso in un singolare equivoco: quello di confondere, fin quasi a sovrapporli semanticamente, i termini di “evoluzione” e di “selezione naturale”.

Ebbene, è noto che si tratta di due concetti completamente diversi e adoperarli in maniera equivalente (strumentalmente o meno) conduce inevitabilmente a conclusioni errate.

La selezione naturale consiste, essenzialmente, nell’azione selettiva esercitata dai più disparati fattori ambientali (fattori climatici ed edafici, competizione per il cibo e per la riproduzione, altri fattori ecologici) su una certa specie.

Cioè: di tutti gli individui presenti in una certa popolazione sopravviveranno, in prevalenza, i più forti e i più competitivi - in una parola i “più adatti” - che si riprodurranno in misura superiore rispetto ai “meno adatti”.

Per cui, è comprensibile che, con il passare delle generazioni, gli individui presentanti le caratteristiche più “performanti” finiranno per rimpiazzare tutti gli altri.

E ciò è indiscutibile!

Ma come si formano gli individui “più adatti” e quelli “meno adatti”, in maniera che su di essi possa poi agire la selezione e si possa determinare l’evoluzione della specie?

Ebbene, secondo le principali interpretazioni della teoria darwiniana, la comparsa di individui con nuove caratteristiche avverrebbe “per variazioni casuali”.

A mio parere, mentre sono sicuramente da condividere sia l’esistenza della selezione naturale sia i suoi effetti (eliminazione dei “meno adatti” e conservazione dei “più adatti”), non può essere assolutamente accettata l’ipotesi che “i più adatti” compaiano grazie alla cieca forza del caso.

Su questo punto discuteremo più estesamente in seguito.

Per adesso limitiamoci a sottolineare un aspetto cronologico: avviene prima la mutazione evolutiva, che conduce alla variabilità, e solo dopo interviene la selezione naturale, che su tale variabilità agisce.

3.2. Le variazioni delle frequenze geniche in una popolazione non possono, da sole, condurre alla comparsa di nuove specie3

Chi abbia studiato un po’ di genetica delle popolazioni e alcuni fattori ecologici (co...