![]()

PARTE II

![]()

CAPITOLO 1.

FIRENZE AL TEMPO DEGLI OSSERVANTI

1. Firenze nel Seicento

La penetrazione del gusto e dello stile barocco in ambiente fiorentino risultano attenuati e dimensionati dal “realismo” mediceo, tendenza quest’ultima che impedisce al capoluogo toscano di accogliere la plasticità e il movimento di masse imponenti. Simbolo dell’affermazione del barocco è indubbiamente il baldacchino sorretto da colonne tortili al centro della crociera della basilica di San Pietro in Roma. Queste ampie spazialità e questa ridondanza creativa vengono ricondotti a Firenze entro una maggior gusto per la proporzione, certamente più adeguato all’immagine urbana e architettonica della città.

La politica medicea sui lavori pubblici nel corso del Seicento risulta inoltre improntata alla volontà di un mantenimento delle strutture già esistenti o, al massimo, alla progettazione di modesti interventi. La maggior parte degli interventi viene rivolta al consolidamento degli argini dei fiumi, al riassetto dei lastricati delle vie cittadine, nonché al restauro delle ville granducali253. Anche il contesto politico, sociale ed economico dunque contribuisce a tracciare un netto divario fra la stagione artistica romana e quella possibile in Firenze.

L’attività del Cigoli ben esemplifica questa situazione. Infatti l’artista, inebriato dalle esperienze romane, cerca di introdurre l’idea di uno spazio dinamico e negante il senso del limite a Firenze254.

Cigoli infatti, sebbene consapevole della struttura urbanistica e della tradizione manierista, tenta la via di un rinnovamento, battendo un percorso certo autonomo e originale, non adattandosi alla semplice riproposizione di stilemi romani.

La via proposta dal Cigoli trova una sua concretizzazione e una sua maggiore consapevolezza nella figura di Giovanni Caccini che, di nascita e formazione romana, introduce per primo in Firenze il gusto delle specchiature ad intarsio di marmi pregiati.

Il baldacchino e il coro della brunelleschiana Santo Spirito ben esemplificano questa nuova tendenza. L’impianto planimetrico ottogonale e volumetrico del coro manifesta evidenti segnali di teatralità e scenografia, sottolineati dai prolungamenti di scalinate e balaustre. L’organismo cacciniano presenta una notevole macchinosità che anima e si impone sull’immobilità e sul rigore della navata del Brunelleschi. Al sostanziale bicromismo grigio-bianco della struttura rinascimentale, si viene inoltre adesso ad innestare una componente policroma che altera e movimenta le caratteristiche precedenti.

Le linee stilistiche seguite dal Caccini non si limitano agli interventi in Santo Spirito, ma si evidenziano anche negli interventi nell’oratorio di San Sebastiano presso la chiesa della Santissima Annunziata255. Caccini procede alla sistemazione del settore presbiteriale cercando di evidenziare la struttura di un’aula maggiore rispetto all’aula restante. Tale effetto viene ottenuto tramite l’avanzamento di due colonne, la creazione di una balaustra marmorea e lo sbalzo ottenuto con l’inserimento di due gradini. Inoltre, le superfici delle cortine di perimetro della cappella maggiore sono trattate seguendo un notevole gusto cromatico e decorativo, mentre il tessuto delle pareti viene arricchito di elementi plastici. L’intervento del Caccini nella chiesa della Santissima Annunziata risulta ben evidente nelle edicole della tribuna, realizzate tramite la combinazione di vari elementi costitutivi, il cui montaggio differisce sensibilmente dall’esperienza manieristica.

Il complesso dell’opera cacciniana in Firenze se da un lato ben dimostra la persistenza di elementi di continuità con lo spirito cinquecentesco della fiorentinitas, dall’altro esemplifica il desiderio di un rinnovamento autentico e originale che non rinnegando il passato voglia però adeguarlo al nuovo gusto dei tempi.

Nei primi decenni del Seicento risulta particolarmente attivo a Firenze anche l’architetto Nigetti, impegnato nel tentativo di coniugare gli stilemi del barocco romano con l’ambiente architettonico della città toscana. Il suo nome risulta particolarmente legato alla progettazione nonché alla realizzazione della Cappella dei Principi in San Lorenzo. Il gusto che presiede alla realizzazione del mausoleo mediceo risulta ben diverso dal concetto della spazialità misurata ereditata dal Rinascimento, sebbene non venga dimenticato, nell’elaborazione compositiva, il modello michelangiolesco.

L’aspetto di novità che maggiormente balza agli occhi è il trattamento decorativo delle pareti realizzato mediante assemblaggi che rompono le convenzioni in uso. Nigetti fa infatti ampio uso del commesso di pietre dure, operazione che, non del tutto estranea all’ambiente fiorentino, era stata fino a quel momento riservata a piccole porzioni di parete. Adesso invece l’impiego del commesso viene esteso a vaste superfici necessitando pertanto una ricerca di nuove soluzioni, interpretazioni e soluzioni. Per la realizzazione decorativa ci si affida dunque a una larga combinazione cromatica e al disteso movimento della massa muraria, animata e mossa da un cospicuo e preponderante decorativismo.

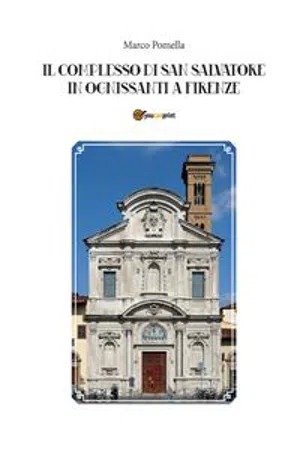

La personalità del Nigetti e il nuovo gusto che faticosamente trova spazio in ambito fiorentino, sono evidenziati nella progettazione della chiesa dei Santi Michele e Gaetano e della facciata di Ognissanti. In entrambi i lavori risulta chiara la concezione di una spazialità più libera, più mossa e più dinamica; emergono spazi segnati da sottili vibrazioni chiaroscurali e animati da motivi di lesene, cornici, specchiature, modanature e nicchie ad incorniciare sculture. Tutti elementi questi che rappresentano espressioni di un linguaggio di spazialità seicentesca, lontano dalla bidimensionalità e staticità delle realizzazioni antecedenti.

La nuova concezione e tendenza compositiva trova nella facciata nigettiana di Ognissanti uno dei suoi esempi più chiari e illuminanti proprio perché testimonia un nuovo gusto, ma anche il peso di una grande tradizione. Nigetti infatti nella realizzazione della facciata dovrà tener conto della perdurante tradizione circa il trattamento delle pareti, che privilegia la semicolonna, la parasta o i semplici ricorsi in pietra, piuttosto che il volume a tuttotondo della colonna. Basti porre attenzione, per un confronto, alla brunelleschiana parete della Sacrestia Vecchia di San Lorenzo o all’interno della Cappella dei Pazzi.

Accanto a questi esempi di rinnovamento, la realtà architettonica fiorentina mostra anche esempi di ripresa manieristica, come illustrano le realizzazioni del Parigi, che raramente riesce a proporre soluzioni originali che denotino un’elaborazione personale. L’intervento più rilevante del Parigi è indubbiamente la committenza granducale che gli assegna il compito di ingrandire Palazzo Pitti. La soluzione prospettata, ed accettata dal Granduca, è quella di realizzare due aggiunte laterali “del medesimo ordine di architettura” del corpo centrale, addizione che conferisce alla struttura una forte dilatazione in senso orizzontale.

Più incerta risulta l’attribuzione della famiglia Parigi per la sistemazione del giardino di Boboli, giardino concepito comunque come hortus conclusus della residenza e luogo deputato ad accogliere le rappresentazioni di giostre, tornei e commedie.

Interessante risulta la soluzione di Alfonso Parigi nella chiesa di San Giovannino Evangelista, dove l’architetto deve provvedere alla sostituzione dell'originario soffitto piano dell'aula con uno a volta. L’intervento comporta tuttavia una risistemazione anche del prospetto esterno della chiesa rispetto al disegno lasciato dall’Ammanati. Il problema è l’innalzamento della struttura, che Parigi risolve, in facciata, conferendo al secondo ordine un maggior sviluppo verticale, ma conservando un’uguale spartizione rispetto a quello inferiore. La facciata viene ora ad articolarsi in semicolonne binate e nicchie, quest’ultime troppo esigue per ospitare statue.

L’aspetto della Firenze seicentesca vede anche il contributo, soprattutto per quanto riguarda la progettazione e la ristrutturazione dei palazzi, di Gaetano Silvani. Quest’ultimo sfrutta con abilità e lievi modificazioni il patrimonio decorativo a lui preesistente, riadattandolo alla nuova committenza ma senza imporre delle scosse profonde - piuttosto seguendo la linea della tradizione. La sua opera si evidenzia, con un certo gusto per il fantastico, in pipistrelli appesi sotto le cornici delle grandi finestre di Palazzo Capponi, o nell’aggiunta di maschere mostruose, draghi e tartarughe, nonché nel frequente ricorso a finestre inginocchiate o l’inserimento di balconcini al piano nobile256.

La vita fiorentina torna ad animarsi sensibilmente intorno al 1634 allorquando il Granduca Ferdinando II vuole valutare i disegni relativi alla messa in opera di una facciata per Santa Maria del Fiore. La valutazione dei progetti viene affidata ad artisti quali Alfonso Pa...