![]()

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è recentemente espressa sul caso “Chiragov e altri contro Armenia1”. Il caso sottoposto alla Cedu trae origine da un contezioso contro la Repubblica di Armenia risalente al 6 aprile 2005, presentato da sei cittadini azeri costretti con la forza ad abbandonare il distretto di Lachin durante l’aggressione armena. Lo stato armeno ha sostenuto che la sua giurisdizione non si estende su una regione sovrana e indipendente quale quella del Nagorno-Karabakh.

Nel periodo dello stato Safavide, l’intero territorio dell’Azerbaigian era composto da quattro macro distretti. Verso la fine del 1700, in Azerbaigian si contavano ben venti entità sovrane feudali2. L’avvento della Rivoluzione Russa del 1917 fu l’occasione per Azerbaigian e Armenia di proclamare la propria indipendenza dalla Russia zarista. Insieme alla Georgia, i tre territori formarono la Repubblica Transcaucasica, che si dissolse nel 1918 dopo una breve vita. Armenia e Azerbaigian tentarono di divenire membri della Società delle Nazioni, ma la loro domanda fu respinta dall’Assemblea delle Nazioni Unite3.

Durante la Rivoluzione di febbraio, nel Caucaso venne proclamata una Repubblica Federativa Transcaucasica, fedele al governo provvisorio.

La regione divenne in seguito all’ottobre rivoluzionario territorio conteso tra sovietici, turchi e inglesi.

Dopo un periodo di occupazione turca, nel maggio 1918, Georgia, Armena e Azerbaigian si dichiararono Stati indipendenti, inaugurando una stagione di aspri conflitti sui rispettivi confini. Nel dicembre 1919, gli inglesi, che erano stati tra i principali garanti dell’indipendenza, abbandonarono l’area. Dopo l’accordo siglato con la Turchia all’inizio del 1920, i sovietici riconquistarono, a partire dall’Azerbaigian, l’intera area nel giro di un anno.

L’affermazione del potere sovietico fu accompagnata per un verso da politiche di dura repressione e di spietate confische di derrate e beni, per altro verso da una rinnovata proiezione rivoluzionaria verso Oriente, rafforzata dalla presa d’atto della stabilizzazione in corso in Occidente e dallo sfumare delle prospettive rivoluzionarie in Europa centrale. Nel settembre 1920 si era svolto a Baku il “Congresso dei popoli dell’Est”, nel quale i sovietici avevano denunciato l’imperialismo britannico e innalzato il vessillo dell’autodeterminazione dei popoli e della riscossa rivoluzionaria in Asia. Ma cominciava a farsi strada l’idea che in Asia la questione nazionale fosse da anteporre alla rivoluzione sociale, e che anche il regime bolscevico avrebbe dovuto rispettare le tradizioni islamiche, pure secolarizzate e modernizzate. Con il 1920-1921 vi fu effettivamente un cambio di politica, con il ripristino per i credenti della legge coranica che era stata abolita del tutto nel 19186. La Repubblica Transcaucasica fu divisa nel 1936 in tre repubbliche: Armenia, Azerbaigian e Georgia. Con il collasso dell’Unione Sovietica nel 1991, Armenia (21 Settembre 1991) e Azerbaigian (30 Agosto 1991) proclamarono l’indipendenza.

Il 2 settembre 1991, il Nagorno-Karabakh, prendendo atto della dichiarazione d’indipendenza dell’Azerbaigian, formulò a sua volta un proclama volto alla dichiarazione d’indipendenza che non fu riconosciuta dall’Azerbaigian. Seguì lo scoppio delle ostilità tra Armenia a Azerbaigian ed il conflitto ebbe termine solo con il “cessate il fuoco” del 12 maggio 1994, dopo la firma del Protocollo di Bishkek, che non impedì la continuazione di sporadici incidenti di frontiera7.

Scontri fra Armenia e Azerbaigian, in realtà, risalgono al 1988-1989. Si trattava quindi di un conflitto internazionale. La problematica di fondo rimase lampante: sette regioni collocate in una cintura intorno al Nagorno erano occupate dall’Armenia. Risultava sottratto all’Azerbaigian il 20% del territorio8. L’occupazione armena comprende non solo il Nagorno-Karabakh, in senso stretto, ma anche altri setti distretti azeri, con la conseguenza che l’Azerbaigian ha subito una grave amputazione del suo territorio.

Inoltre, il 20 – 25% della popolazione azera ha dovuto lasciare la regione di tradizionale insediamento accrescendo la massa di rifugiati. Il caso, divenuto internazionale, riguarda i “profughi interni” o “sfollati interni” (internally displaced people), oggetto di dibattito di numerose organizzazioni non governative. Parliamo dell’espulsione di circa un milione di azerbaigiani che risedevano nelle regioni armene o nelle zone occupate. La tematica è anche quella affrontata dalla sentenza Cedu che analizzavamo9.

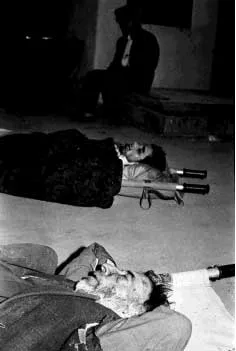

Per comprendere al meglio la problematica umanitaria degli sfollati interni bisogna risalire al fallito golpe anti-gorbacioviano dell’agosto 1991 a Mosca. L’attacco su larga scala effettuato sul territorio azerbaigiano da parte delle armate organizzate armene porta il governo di Baku a perdere il controllo dalle regioni del Karabakh, nonché a subire l’uccisione di oltre 600 civili azerbaigiani nella località di Khojali nel febbraio del 199210.

L’escalation degli scontri conduce al rafforzamento del controllo armeno sulla regione e anche sulle provincie limitrofe, consolidando la continuità e la compattezza territoriale del Karabakh, secessionista con l’Armenia. Alla fine del 1993, si contano migliaia di vittime civili e militari da entrambi le parti in conflitto, e fino a un milione di azerbaigiani vengono espulsi a causa degli scontri dalle regioni armene e dalle provincie azerbaigiane occupate dalle milizie armene. I tentativi di mediazione tra le parti per un accordo di cessate il fuoco da parte degli Stati della regione vengono affiancati dalle iniziative delle Nazioni Unite.

La Repubblica armena e la comunità armena del Nagorno-Karabakh si rifanno al principio dell’autodeterminazione dei popoli. La Repubblica dell’Azerba...