![]()

Il raid segreto verso il Sol Levante

Un raid verso il Giappone non era una novità per gli aviatori italiani. Appena due anni dopo la conclusione della Prima guerra mondiale, un volo di così lunga percorrenza fu pianificato e portato a termine da due apparecchi italiani, sia come produzione sia come equipaggio.

Arturo Ferrarin (a destra) e Guido Masiero, principali protagonisti del volo Roma - Tokyo del 1920.

Grazie alla spinta inferta dal poeta Gabriele D’Annunzio, con l’aiuto dell’amico e poeta giapponese Harukichi Shimoi1 che già nel 1919 avevano lanciato l’idea di collegare le due capitali, l’impresa fu portata a termine dal tenente Arturo Ferrarin (con motorista Gino Capannini) e dal tenente Guido Masiero (con motorista Roberto Maretto), a bordo di due biplani biposto Ansaldo SVA 92. Lo scopo era di promuovere i velivoli italiani all’estero.

Partendo da Roma il 14 febbraio 1920, atterrano a Tokyo il 31 maggio dello stesso anno, con un tempo di volo complessivo di 112 ore.

Mappa dimostrativa del volo Roma – Tokyo di Ferrarin e Masiero.

Sono trascorsi poco più i vent’anni da quella mitica impresa e ora, con l’entrata in guerra del Giappone al fianco di Italia e Germania3, si presenta la necessità di portare a termine rapidi collegamenti con il paese del Sol Levante.

Per il raid fu preso in considerazione l’utilizzo dei nuovi trimotori Fiat G.12.

Il 29 gennaio 1942 fu sottoposto allo Stato Maggiore dell’Aeronautica uno studio con tre possibili rotte: due più meridionali attraverso il sud-est asiatico e una più a nord, sorvolando i territori dell’Unione Sovietica. Si pensava, per esigenze operative, di compiere due collegamenti al mese con il paese del Sol Levante aumentando, in seguito, la frequenza. Per questo sarebbero stati necessari sei velivoli da dedicare ai viaggi di andata e ritorno.

Trimotore da trasporto Fiat G.12 della Regia Aeronautica. La capienza era di 14 militari armati. Con questo tipo di velivolo, opportunamente modificato per voli a lungo raggio (Fiat G.12GA) si pensò, inizialmente, di portare a termine il volo verso la capitale del Giappone.

In attesa di poter utilizzare i Fiat G.12GA (Grande Autonomia), la scelta cadde sull’oramai collaudato S.M.75. Il comandante del Nucleo Comunicazioni LATI, Col. Pil. Coop4, per tramite dell’Avv. Pullè, Direttore dell’Ufficio Legale della compagnia, espone la rotta direttamente al Duce, che approva entusiasta.

Tutto questo anche nell’ottica di eventuali futuri collegamenti da attuare a guerra finita.

Purtroppo l’11 maggio 1942 il velivolo designato per la missione (MM60537) resta incidentato durante il breve volo di trasferimento da Ciampino a Guidonia. Il velivolo, pilotato da Amedeo Paradisi, incendiatosi, è inutilizzabile. Questo era il Savoia-Marchetti reduce dal volo su Asmara.

Si cerca di correre ai ripari ipotizzando l’utilizzo del Piaggio P23R, del comandante Max Peroli, ancora in fase di sperimentazione. Anche questo trimotore rimarrà incidentato, il 23 maggio con Peroli ai comandi, sull’aeroporto di Albenga, in seguito ad un’imbardata in atterraggio dovuta a una forte raffica di vento laterale. L’aereo, uscito di pista, riporta notevoli danni strutturali.

Già il 1° marzo 1942 si è svolta una riunione a cui partecipano i generali Santoro, Velardi, Cappa e il Ten. Col. Porru-Locci per scegliere il pilota comandante che, visto il lungo volo da compiere su territorio nemico, sorvolando lande desolate e senza riferimenti al suolo, doveva possedere buone doti di navigazione.

La rosa dei papabili si riduce a quattro nomi: i Ten. Col. Amedeo Paradisi, Antonio Moscatelli, Giorgio Rossi, Enrico Cigerza5.

Purtroppo Paradisi rimane seriamente ferito nell’incidente dell’11 maggio. La scelta cade quindi su Moscatelli.

Antonio Moscatelli, classe 1905, frequenta l’Istituto Nautico e dopo aver conseguito il diploma di Capitano di lungo corso, si arruola nella Regia Aeronautica. Inizia il servizio in Aeronautica come pilota da caccia. In seguito transita in uno stormo da bombardamento con il quale prende parte alla guerra di Spagna. Nell’agosto 1937 sarà uno dei piloti del raid Istres-Damasco-Parigi a bordo di un S.M.79CS (Competizione Sportiva) dei “Sorci Verdi”. Partecipa, con altri due S.M.79T (Transatlantico), alla trasvolata da Roma a Rio de Janeiro del 24 gennaio 1938. Con queste credenziali può aspirare di diritto al posto di comandante-capo equipaggio del volo per Tokyo.

In seguito all’incidente del velivolo immatricolato MM60537 è quindi allestito un secondo S.M.75RT (Roma-Tokyo), matricola militare MM60539, numero di costruzione 32056 e precedente immatricolazione civile come I-BUBA6.

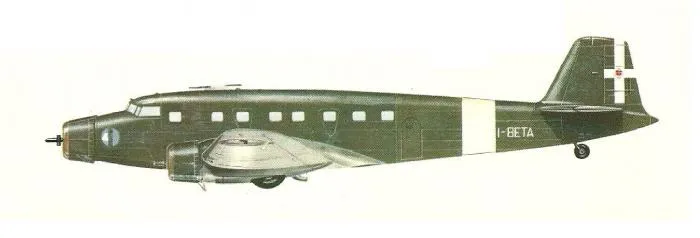

Profilo dell’S.M.75 immatricolato I-BETA. Questo velivolo, con MM60554, simile all’I-BUBA che effettuerà il volo verso Tokyo, sarà vittima di un incidente il 14 agosto 1943 al largo dell’isola di Rodi. Cinque minuti dopo il decollo, mentre era ancora in salita per raggiungere la quota di crociera, precipita in mare con la perdita dei 17 occupanti.

La SIAI-Marchetti appronta in tempi brevissimi il nuovo esemplare che prevede, come per il precedente S.M.75, alcune caratteristiche adattate per il particolare volo: carburatori con taratura per consumi ridotti di carburante, eliche con impianto antighiaccio, apparecchio radio studiato per collegamenti su lunghe distanze e strumentazione aggiuntiva.

I calcoli dei consumi sono stati preparati da Armando Palanca7, tecnico motorista che già aveva messo a punto i motori del Macchi-Castoldi M.C.72 del record di velocità per idrovolanti, degli S.M.79 per la corsa Istres-Damasco-Parigi e effettuato la regolazione di quelli installati sul velivolo S.M.75, immatricolato I-TALO, che il 10 gennaio 1939 si aggiudica il primato di velocità sui 2000 chilometri con una velocità media di 330,967 chilometri orari. Lo stesso velivolo, il 30 luglio 1939, compie un volo primato sul percorso Fiumicino – Capo Palinuro – Livorno, rimanendo in volo per 57 ore e 35 minuti, percorrendo 12.935 chilometri.

La preparazione del volo Roma-Tokyo entra nel vivo. Sono quindi informate le autorità giapponesi per tramite dell’ambasciata a Roma.

Il 12 giugno l’aereo è pronto per il ritiro e Moscatelli è autorizzato a un volo di collaudo sulla tratta Roma-Siviglia-Lisbona.

Il giorno precedente però, l’addetto aeronautico giapponese a Roma, Col. Moriakira Shimizu, aveva esposto al capo di gabinetto del Sottosegretario all’Aeronautica gen. Giuseppe Casero, le difficoltà di una simile impresa. Tra l’altro, i giapponesi, non volevano rovinare le relazioni con l’Unione Sovietica con la quale, il 13 aprile 1941, avevano stretto un patto di neutralità.

La rotta scelta sorvola, per buona parte del percorso, il territorio sovietico8. Per questo fu richiesto di non imbarcare nulla che, in caso di atterraggio in territorio nemico, portasse a identificare il Giappone come meta finale del volo.

Per tutto il mese di giugno i preparativi procedono alacremente. Si mettono a punto la rotta, i cifrari per le trasmissioni radio, si consultano le carte meteorologiche. Sul campo di Zaporozhye, (oggi Zaporižžja) in Ucraina, controllato dalle truppe tedesche e scelto come scalo intermedio, vengono depositati 12.000 litri di carburante per rifornire il velivolo.

I giapponesi continuano a chiedere il massimo riserbo su quanto trasportato durante il volo. Decade così, il 27 giugno 1942, pochi giorni prima della partenza, la possibilità di imbarcare Chandra Bose, fautore dell’indipendenza dell’India dal dominio inglese e leader del movimento nazionalista indiano anti-britannico. Per questo ...