eBook - ePub

Persona, biología y sexualidad

Hacia una visión sistémica

José V. Orón, Francisco J. Güell

This is a test

- Spanish

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Persona, biología y sexualidad

Hacia una visión sistémica

José V. Orón, Francisco J. Güell

Dettagli del libro

Anteprima del libro

Indice dei contenuti

Citazioni

Informazioni sul libro

La ideología de género ha puesto de manifiesto el problema de relación entre la biología y la subjetividad, es decir, el problema de la relación entre lo orgánico de nuestro cuerpo y el modo que tenemos de interpretar y comprendernos a nosotros y al mundo. Si bien la biología es algo recibido, la subjetividad tiene un fuerte componente de construcción personal. En la ideología de género el problema se concreta en el diálogo entre el sexo y la experiencia subjetiva que de este tenemos: ¿Cómo entender y relacionar mi realidad sexual con la experiencia personal que tengo de ella?

Domande frequenti

Come faccio ad annullare l'abbonamento?

È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui

È possibile scaricare libri? Se sì, come?

Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui

Che differenza c'è tra i piani?

Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.

Cos'è Perlego?

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego supporta la sintesi vocale?

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Persona, biología y sexualidad è disponibile online in formato PDF/ePub?

Sì, puoi accedere a Persona, biología y sexualidad di José V. Orón, Francisco J. Güell in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Pedagogía e Enseñanza de la salud y la sexualidad. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

PedagogíaPregunta 1: ¿Qué es la sexualidad en el ser humano?

Resultados / Discusión. ¿Qué nos dice la biología de la sexualidad?

Tradicionalmente se ha relacionado la sexualidad al último par de cromosomas del ser humano (el par de cromosomas sexuales), donde la configuración XX o XY era lo determinante. Esta determinación se ha entendido como una relación causal donde a tal par se le asigna tal sexo o género. La sexualidad, así entendida, era vista como algo estático, determinado e inamovible. Desde el paradigma genético de la segunda mitad del siglo XX y durante buena parte del XXI los genes se entendieron como unidades informacionales en términos de programa, instrucción o mapa. Este modo de entenderlos hunde su raíz en una visión generalizada que tiende a considerar las propiedades informativas y funcionales como inherentes o intrínsecas a las estructuras físicas. En la biología este punto de vista apoyó una comprensión simplista de los genes, según la cual estos codifican estructuras corporales y funciones. Aunque cada vez menos, todavía escuchamos hoy referencias a genes de capacidades (de la inteligencia, por ejemplo) o de tendencias de comportamiento (de la sociabilidad). De todos modos, tras más de una década de investigaciones, y con la irrupción del paradigma epigenético y los avances en biología del desarrollo y embriología, los científicos -al menos los más serios- ya no tienen problemas en reconocer el fracaso de aquel ingenuo planteamiento (Barret, Güell y Murillo 2015). Es de justicia apuntar que encontramos desde hace varias décadas esta sensibilidad y prudencia plasmada en documentos oficiales. ;Por ejemplo, en la "Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos" (UNESCO, 1977) se afirmaba que:

Artículo 2

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad.

Artículo 3

El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación.

Y en la Declaración internacional sobre los datos genéticos humanos (UNESCO, 2003) podemos leer:

Artículo 3: Identidad de la persona

Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad.

Aunque a nivel popular y en determinados nichos científicos aún sigue una tendencia determinista a la hora de asignar el rol de los genes, podemos afirmar que, con el paso de los años, se va asumiendo el error que supone la comprensión determinista del desarrollo orgánico y del comportamiento humano, y van surgiendo modelos teóricos desde los que comprender con flexibilidad la constitución de lo biológico (Güell 2013; Bertolaso y Güell 2016).

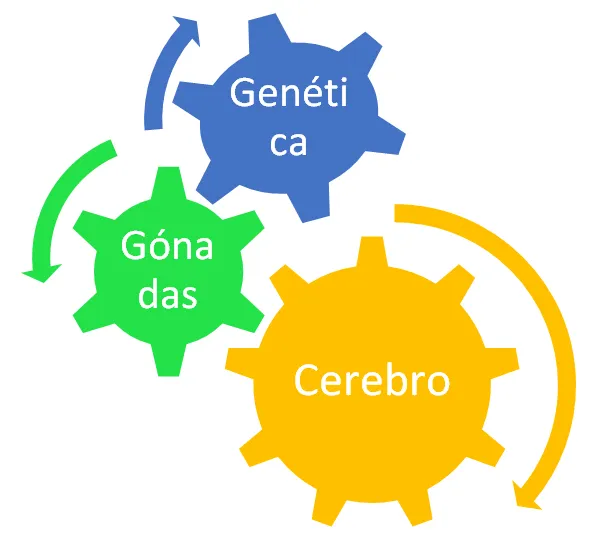

Con respecto a la sexualidad humana la ciencia ha ido descubriendo que, además del componente genético, encontramos otros factores que hacen de esta una realidad dinámica que no puede comprenderse desde una relación causa-efecto. Como todo lo humano, la sexualidad forma parte de un sistema complejo. Esta comprensión sistémica de cada persona humana muestra que para captar la riqueza de la dimensión sexual no podemos tratarla como un aspecto ni independiente ni accesorio de lo humano.

De todos modos, si queremos comenzar a abordar esa complejidad y no paralizarnos ante la riqueza de lo humano donde todo afecta a todo, hemos de enfocar la exposición. Hoy se sabe que existe un diálogo multidireccional entre la genética, las gónadas y la actividad y configuración cerebral, diálogo donde las hormonas parecen asumir un rol fundamental. Si atendemos a estos factores, nos encontramos un sistema donde cada elemento se encuentra respecto a todos los demás, y la acción de uno influirá en todos los otros (ciertamente, en unos con más intensidad que en otros) y, al mismo tiempo, en la unidad del sistema (véase la noción de sistema consitucional en Güell 2013, pp. 81-144).

Por este motivo es difícil explicar con un gráfico esta interacción, ya que no se trata de secuencias en el sentido de que un elemento determina al siguiente y queda determinado por el anterior. ;Pongamos un ejemplo con una de las posibles líneas de interacción conocida. Una dotación genética específica lleva a que se constituyan unas gónadas concretas, las cuales producirán unas hormonas en tipo y/o cantidad peculiares que harán que el cerebro tenga una configuración característica. Esta es una explicación “lineal” que, ciertamente, tiene sentido. Pero, a su vez, se ha observado que la actividad en el cerebro marca el ritmo de la actividad hormonal en las gónadas, afectando así a la transcripción genética (Clarkson et al., 2014). Es decir, la interacción no es unidireccional. Modificar un elemento va a afectar a todos los demás, y la afectación de uno va a modificar al sistema en cuanto tal, así que estamos ante una intereacción que ni siquiera puede ser aprehendida adecuadamente de forma lineal (a este respecto véase la noción de sistema constitucional zubiriano, que incluye las interesantes nociones de concatenación, posición e ;interdependencia ;(Güell 2013, p. 113ss)).

Sigamos poniendo más ejemplos que vienen al caso. Cuando se estudia la diferenciación sexual en los vertebrados se toma a las hormonas como las grandes reguladoras. Se ve que la testosterona induce la muerte celular y regula la forma de la sinapsis, y que modificaciones en sus niveles durante la fase uterina cambian la configuración cerebral. Más concretamente, la testosterona, debido a la acción de la enzima aromatasa segregada en el área preóptica, se trasforma en estradiol y afecta así a la configuración cerebral. Pero la influencia de la testosterona en la diferenciación sexual no solo afecta al cerebro. Aunque todavía no se conoce bien el modo, la testosterona regula los cambios musculares característicos de la constitución masculina y femenina. En los animales vertebrados parece que la testosterona es suficiente para regular la sexualidad, pero en humanos la cosa se complica. Mujeres con una hiperplasia adrenal congénita generan altos índices de testosterona. Estos altos índices se traducen en algunos comportamientos más masculinos (como, por ejemplo, los que se dan en el juego) y aunque el comportamiento sexual es heterosexual (es decir, no hay diferencias significativas entre el número de casos homosexuales entre el grupo estudiado y un grupo control), los estudios sugieren que sí parece algo más fácil encontrar comportamientos homosexuales en este grupo. A día de hoy se siguen ignorando muchas cosas, pero parece que en el ser humano la testosterona, aunque afecta, no lo es todo (Morris, Jordan, & Breedlove, 2004).

Sobre todas estas relaciones ni se sabe todo lo que ocurre, ni lo que se sabe, se sabe desde hace tanto tiempo. En la década de los sesenta, que las gónadas masculinas y las femeninas tuvieran la misma apariencia física hasta la décima semana de gestación (Winchester, 1966) llevó a pensar que la sexualidad a nivel gonádico no estaba aún establecida en el sujeto hasta tal fecha. Entonces, se proponía que desde la concepción hasta la décima semana se producía una indiferenciación sexual, y que sólo después se llevaba a cabo un desarrollo diferenciado.

Con la mentalidad de que tan sólo uno o varios genes eran los responsables de la fisiología masculina o femenina concreta, se realizó una búsqueda para descubrir cuál era el gen encargado de la diferenciación sexual, y se halló al gen SRY como el gran responsable. Este gen se encuentra en el cromosoma Y (del denominado par sexual XY, para una revisión más detallada ver Virgil, 2013) y en ausencia de su expresión (por ejemplo, en aquellos individuos con el par sexual XX), la configuración fisiológica resultante sería femenina. Se pensaba, entonces, que un gen se expresa en el momento en el que es necesario (es decir, cuando tiene algo que determinar), y se buscó el momento exacto en el que comenzaba su expresión. Se estableció que el punto de inflexión era 11,5 días después de la concepción (es interesante anotar que la expresión de aquel gen coincide aproximadamente con el día que finaliza los procesos de implantación del embrión). Pues bien, desde aquella mentalidad se ha supuesto que todo el desarrollo humano se realiza bajo la batuta de la afectación del gen SRY, esto es, se dirige bajo el signo de la sexualidad (Carramolino, Flores, Torres, Johnen, & Gonza, 2013). Además el gen SRY no afectaba solo a las gónadas, sino también al sistema dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor con multitud de funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la adicción, el humor, la atención y el aprendizaje. Al afectar al sistema dopaminérgico, la expresión del SRY puede afectar, con lo dicho, al comportamiento diferenciado entre los hombres y mujeres. También hay estudios que muestran a la dopamina como una de las causas de la diferenciación sexual de ciertas enfermedades (Czech et al., 2012). Todo esto nos viene a confirmar que la sexualidad es mucho más que lo resultante de las gónadas.

Pero profundicemos un poco más en la función del gen SRY. Se sabe que la actividad de este gen transcurre por una doble vía. Por un lado, las células de Sertoli inducen la síntesis de la hormona anti Mulleriana (HAM, o tambien denominada HIM, FIM o SIM, I de Inhibidora, F de Factor y S de Sustancia respectivamente). La HAM produce una regresión de los conductos de Müller por la que la dinámica celular no dará lugar al aparato reproductor femenino. La otra vía discurre a través de las células de Leydig, células que producirán testosterona en unos niveles concretos. Esta testosterona, por un lado, llegará al cerebro y, tal y como ya apuntamos, interactuará con las aromatasas, se transformará en estradiol y hará que el cerebro adquiera una configuración masculina. Por otro lado, la testosterona tendrá un efecto sobre la configuración de los testículos y el resto del aparato reproductor masculino

La búsqueda científica sobre la activación de este gen ha continuado hasta nuestros días. De hecho, la ciencia se ha preguntado qué genes activan al SRY, y en esta búsqueda se ha descubierto el gen Gadd45g, gen que ha sido calificado como "esencial" para que la diferenciación sexual tenga lugar. Lo llamativo es que este gen se encuentra en el par de cromosomas 9 (el par sexual es el par último, el nº 23), cromosoma a cuyos genes, tradicionalmente, no se le han atribuido función sexual alguna. Esto hace ver que la visión tradicional que asocia exclusivamente la sexualidad al último par XX o XY no es rigurosa, ya que la sexualidad aparece, al menos a este nivel, repartida entre genes de otros cromosomas (Carramolino et al., 2013).

Esta asociación rígida al último par cromosómico es cuestionada también por otros artículos que muestran que el mismo material genético, esta vez perteneciente al cromosoma tres, está afectando a la configuración cerebral y a la producción de esperma en el hombre (Marjanovic et al., 2015). O que el SOX9, que está en el par 17 y el FOXL2, del par 3, son parámetros que están influyendo en desarrollo de las gónadas masculinas y femeninas (Hersmus et al., 2008).

Tradicionalmente se creía que la diferenciación sexual del cerebro estaba mediada exclusivamente por hormonas. Se pensaba que los esteroides inducidos por el fenotipo masculino actuaban sobre una base fenotípica femenina dándose así la configuración masculina. El fenotipo femenino era, entonces, el modo por defecto. Es decir, si no ocurría tal activación masculina la configuración sería la femenina. Y además una vez pasado un período crítico la situación no era cambiable. Esto oxigenaba la hipótesis de una situación inicial sin sexualidad definida, y la comprensión de la sexualidad como algo añadido. Los estudios experimentales han refutado estas creencias. por ejemplo, una reciente investigación muestra que las ratas hembras adulto mantienen el control sobre la expresión génica neural de tal forma que impiden la masculinización (es decir, encontramos actividad en estado adulto que evita la expresión génica masculina) y permiten la feminización, encaminando la estructura cerebral a una configuración determinada (Nugents, 2015). Por tanto, esta situación indiferenciada inicial y el carácter pasivo del proceso de feminización no es tal. ; ;

Atendamos ahora a otros aspectos científicos relacionados con la diferenciación sexual en estadios previos a la implantación del embrión (esto es, durante los primeros cinco días desde el inicio de la fecundación). Se estudió la evolución del embrión preimplantatorio para ver si era detectable la diferenciación sexual en el embrión durante sus primeras etapas más allá de la dotación cromosómica, y se descubrió que se podían establecer diferencias (Gardner, Larman, & Thouas, 2010). A partir de las primeras divisiones celulares se observa que los embriones masculinos y femeninos recorren trayectorias distintas, que los niveles de consumo de glucosa son significativamente diferentes entre ambos, y que las velocidades de crecimiento son desiguales. Incluso es posible caracterizarlos según su morfología. Todo esto lleva a pensar que la biología del sexo o de la sexualidad no es algo que se posea en el sentido de tomarlo como un añadido que se pueda tener, poner o quitar, y tampoco es algo que, llegado un momento del desarrollo, aparezca. Todo apunta a que nos encontramos ante una forma de ser que nos permite sostener que no ;tenemos sexo, sino que somos sexuados.

Ciertamente, todo parece apuntar a una comprensión de la biología del desarrollo donde cada persona queda transida y afectada de su realidad sexual. Parece que no hay forma de desprenderse de la realidad sexual sin desprenderse de la propia realidad personal, es decir, no hay forma de desprenderse de la realidad sexual sin dejar de ser lo que se es (lo que, bien mirado, es un imposible). A similar conclusión llega Ramón Lucas cuando, desde una reflexión bioética, apunta que la sexualidad es "inherente a la estructura esencial de la persona humana" (Lucas, 2001 p. 29), y afirma que "la persona no solo tiene un sexo determinado, sino que es hombre o mujer" (Lucas, 2001 p. 36).

Pero si ahondamos algo más sobre la biología del desarrollo, la activación de ciertos genes de carátcer sexuado llevan al silenciamiento de sus homólogos, y ese silenciamiento es del todo esencial para que el desarrollo pueda tener lugar. Un ejemplo bien estudiado a este respecto es el de los genes H19 y Igf2. En todos los individuos, el H19 siempre ha de silenciarse en el cromosoma de origen paterno, y el Igf2 siempre ha de silenciarse en el materno. El estado de metilación de estos genes (mecanismo que silencia a los genes, es decir, que los inactiva) se mantiene intacto a lo largo de todo el desarrollo del organismo desde el inicio de la fecundación (Güell, 2013 p. 271). Esto se traduce en que ya en el estado de pronúcleos, es decir, justo en el momento de la aparición del sistema resultante de la interacción del óvulo y del espermatozoide, el desarr...