![]()

Casella 1. Cynar, contro il logorio della vita moderna

Estate 2016

Sonny Boy ha disegnata sulle braccia la mappa delle stelle

E di notte va a caccia con il cavallo

Raccoglie chi si è perduto

Anch’io quante volte da bambino ho chiesto aiuto

Quante volte da solo mi sono perduto

Quante volte ho pianto e sono caduto

guardando le stelle ho chiesto di capire

Come entrare nel mondo dei grandi

senza paura, paura di morire.

(Lucio Dalla, Parco delle stelle)

L’estate 2016 è l’ultima in cui riusciamo a ritrovarci tutti o quasi. Probabilmente ci sarà un’altra estate come questa nelle nostre vite, probabilmente quando saremo più vecchi e meno ingarbugliati negli impegni nelle scadenze nelle mondanità e nelle ambizioni, probabilmente, ma per ora no. Per ora è stato tutto in salita e tutto sparpagliato. Siamo riusciti a beccarci solo in piccoli gruppi e sempre è tornato malinconico il ricordo di quell’estate in cui non eravamo molto più giovani, ma sicuramente avevamo molte più speranze. Da allora l’unica cosa che come un faro di buonumore ci orienta in questa notte senza stelle è cynar, il nostro gruppo WhatsApp che ci fornisce un antidoto contro il logorio della vita moderna.

È un’estate in cui saltiamo in corsa da un treno all’altro senza paura, fiduciosi nel fatto che il treno nuovo sarà migliore di quello vecchio, alla faccia dei proverbi. Che sui treni, abbiamo imparato, c’è da salire mentre sono in corsa, perché quelli giusti quasi mai fermano alla stazione dove li aspettiamo. La qual cosa risulta più facile a quelli di noi che sono cronicamente in ritardo come il Cois, amico e compagno di viaggi, lotte e discussioni politiche, inventore suo malgrado della coisada ovvero della piccola azione sgraziata che come il più famoso battito di farfalla riesce ad avere conseguenze smisuratamente nefaste, o fortunelli come il Simo che aiuta la dea bendata prendendo rischi calcolati ma mai troppo, o proiettati in un altro universo possibile, come Fabietto, il cui nome è apparso pure sui titoli di coda de La grande bellezza, e tutti noi volevamo fermare la proiezione e dire: «Oh quello è amico mio e ha vinto l’Oscar». L’arte del salto sul treno in corsa è stata invece appresa con più fatica da noialtri, i metodici e i rigorosi, come l’Alice e io, o gli affetti da kundarite come il Kundari, che avendo coniato la sindrome ne è anche la prima e semipermanente vittima.

Tuttavia nell’estate 2016 alla fine siamo saltati tutti, chi più o chi meno, sul treno del futuro. E se potessi scattare una foto di quell’estate sarebbe proprio una foto così, tutti sospesi nell’attimo del salto. Chissà quando sarà il prossimo cambio.

La kundarite, prima che io prosegua con il racconto, è una malefica sindrome che affetta i più, una letale mescolanza di raffreddorino, intirizzimento fisico e deboscia dell’animo, alle volte aggravata da scoramenti e incertitudini dello spirito, la quale mescolanza si appiccica all’essere umano quando meno se l’aspetta – da quando il Kundari la teorizzò scoprimmo di esserne ciclicamente affetti tutti – e lo lascia lì, per giorni o settimane, indeciso sul da farsi, se vivere o attendere che qualcuno lo faccia al posto suo: dovrei uscire trovarmi un posto / l’appartamentino le ferie in agosto / pagare i soldi del mutuo l’affitto / la carta da bollo per ogni diritto / e allora adesso c’ho sonno. Diceva quello.

Nell’estate 2016 nessuno di noi ha la kundarite e tutti siamo in forma smagliante, il Simo e io peraltro pronti, ognuno, a celebrare il matrimonio di un amico. A me è toccato nientepopodimeno che il Cois, per il cui matrimonio ho scritto il mio discorso più bello, del quale ovviamente non è rimasta traccia alcuna, perché tutti i video girati durante quei 17 minuti nei fasti di Palazzo Moroni a Padova sono andati tragicamente perduti. E questa è un po’ la storia della mia vita. Più racconto, più cerco di fissare nella memoria le nostre vite, più la vita si beffa di me e mi nasconde i pezzi. Come quella volta in cui scoprii che nell’ennesimo trasloco della famiglia Vitantonio era stato perduto un unico scatolone, contenente tutte le mie fotografie dai 15 ai 26 anni. E niente, morirò senza lasciare traccia, spero almeno che vi siate studiati i Sepolcri di Foscolo.

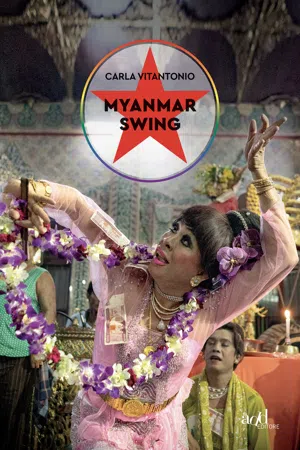

In quell’estate siamo speranzosi e scintillanti come guerrieri. Sopravvissuta miracolosamente a un incidente aereo e a quattro anni in Corea del Nord, io guardo al mio futuro in Birmania come chi ha davanti a sé un’imperdibile occasione di riscatto. Penso ai tropici, al caldo, ai troppi film sull’Indocina visti e immaginati da adolescente, a quel ristorante cinese situato all’ingresso del centro storico di Crampobasso dove andavo di nascosto e dove imparai a usare le bacchette. Penso alla mia consacrazione come cooperante, sì, al fatto che con questa missione potrò finalmente provare all’universo mondo della cooperazione che so fare il mio lavoro anche se sono donna, single, strabica e con un passato sempre rivendicato di radicale attivismo civile. Penso anche che magari potrò finalmente anche io liberarmi di questa definizione ogni giorno più scomoda: «single». Mi immagino in una relazione, finalmente anche io invitata con il mio plasuan, finalmente anche io numero pari, finalmente anche io tornando a casa da qualcuno che mi aspetta, finalmente anche io fuori dal circolo di quelli che «ti ho invitato un amico, un divorziato simpatico, fa proprio per te». Questo mi immagino durante un’estate di bagni su spiagge solitarie, yoga sbrindellato al tramonto con le spine che si infilano sotto i piedi e sulle chiappe, nottate passate insieme agli altri ad ascoltare la musica che ci racconta come siamo stati, bicchierini di mirto, pane guttiau, soprattutto pane guttiau. E poi all’improvviso finisce settembre e sto guardando il cielo sopra la campagna padovana in un’alba un po’ ubriaca, gli sposi sono stati sposati e l’agriturismo è uscito quasi incolume dai bagordi, io passeggio nel giardino cercando il lama, tra una mezz’ora Alice porterà a passeggiare i suoi due scalmanati e mai dormienti eredi, e piacerebbe anche a me che Sonny Boy venisse a raccogliermi col suo cavallo, perché sì, mi sento perduta, e non sono poi tanto sicura di volermene andare dall’altra parte del mondo un’altra volta. Come entrare nel mondo dei grandi senza paura, paura di morire?

Canticchio il ritornello a mezza voce, e la paura si trasforma in una lacrima.

![]()

Casella 2. Un sorriso al betel

Settembre 2016

Il nugolo di tassisti alla ricerca di un cliente mi assale come uno sciame di vespe impazzite. Tengo gli occhi alti, verso un ipotetico cartello di benvenuto, cercando di non inciampare nei mille infradito farciti di piedi variamente impolverati, nelle ruote della mia valigia e di quelle altrui, nella sporcizia dell’ingresso dell’aeroporto, nei bambini scalpitanti, in un qualche frikkettone accucciato a cercare qualcosa nel suo zaino da giramondo. Ho frettolosamente e incautamente abbandonato la zona dell’aeroporto fornita di aria condizionata, trovandomi immediatamente con gli occhiali appannati dall’umidità e dallo smog a brancolare in questa semicecità cercando di respirare e mantenere la calma all’ennesimo halo taxi?

Ho moltissimi vestiti addosso e non so bene cosa farmene, in aereo faceva freddissimo e all’arrivo ero troppo stordita per riuscire a riorganizzare il bagaglio: persone allineate in lunghissimi biscioni nell’attesa del controllo passaporti, una quantità rimarcabile di scartoffie da riempire per ciascun turista, io che tengo in una mano tutta la mia cartella – i documenti dell’ambasciata, dell’organizzazione e del ministero a giustificare il mio arrivo e a chiedere la mia ammissione nel Paese –, la guardia dall’uniforme troppo verde per non ricordarmi le fotografie con le parate guardate pochi mesi fa, il suo inglese a me incomprensibile, la valigia che già aveva fatto così tanti giri sul nastro dei bagagli da apparire mezza abbandonata, gli altri fogli da consegnare alla dogana, mioddio, ma quanti passi bisogna fare per uscire da qui? Ed eccomi all’improvviso fuori. Sono tutti, tutti al telefono, le insegne nella notte brillano superando la barriera dei miei occhiali appannati, barcollo sulla banchina e quasi mi risucchia un tassista particolarmente sagace quando sento un Miss Color? Miss Color? Un signore di mezz’età, sorriso aperto sulla faccia sfigurata da strane cicatrici, tiene in alto un cartello gualcito dove troneggia inequivocabile il logo della mia Organizzazione non governativa. Ah! Ma dunque sono io Miss Color, come ho fatto a non riconoscere il mio nome di battesimo, certo, Miss Color, eccomi, sono la direttrice, Miss Color, mi aiuta con la valigia? Che gentile, lei chi è scusi? Zio Ho. Molto bene come Ho Chi Min, se lo ricorda Ho Chi Min? Non parla inglese? Ah non importa, l’importante è che mi conduca lontano da questo degheio, glielo dico in veneto visto che l’inglese non lo parla, andiamo, andiamo a casa ovunque essa sia.

Alle nove di questa mia prima sera birmana, Yangon passa lentissimamente davanti ai miei occhi mentre la nostra auto è per lo più ferma a un semaforo o in un ingorgo. La gente indaffaratissima va, viene, sta, si abbraccia, si struscia, cammina sottobraccio o mano nella mano, si perde nei mille negozietti che vendono nonsocché, ecco che sbuca un carrellino con delle vivande, e poi uno, due, trecento trishaw – i tricicli meccanici, chiamati anche risciò – di quelli che io avevo visto solo in quel cartone animato che si chiamava Mademoiselle Anne. Il Fujiyama4 e la Seconda guerra mondiale, insomma pensavo che i trishaw guidati da un pedalatore schiavo fossero stati praticamente aboliti, invece no. I pedalatori categoricamente in infradito trasportano elegantissime e impassibili signore dalla schiena variamente eretta, e ci sono auto, auto, auto dappertutto, auto e telefonini, auto e telefonini e autobus che sbandano da una corsia all’altra minacciando di falciare gli incauti, le signorine dalle labbra carnose si coprono graziosamente con la mano quando ridono, e in ogni dove si dipanano vie, viette e viuzze che portano chissà dove. Ma davvero è sempre così il traffico di Yangon? Zio Ho, molto contento di scorrazzarmi per la città, mi sorride e mi guarda dallo specchietto retrovisore, io ricambio il sorriso e mi chiedo di questo passo quando arriveremo a destinazione. Dopo un tempo che mi appare interminabile ed effettivamente quasi lo è, l’autista svolta nella stradina privata di quello che sarà il mio compound, apre il finestrino per farsi vedere dal guardiano, e in men che non si dica mi scarica insieme alla mia valigia rossa, mi mette in mano le chiavi di casa e mi dice gunnaaaai (che vorrebbe dire good night, suppongo).

Mi sembra di fare appena in tempo a chiudere gli occhi che vengo svegliata da quello che scoprirò essere il concerto più tipico di Yangon: i corvi. I corvi che cominciano una danza tribale di zampettii sui tetti di metallo e versi stridulamente estesi su varie ottave, chiamandosi da una casa all’altra, da un filo della luce all’altro, da un albero all’altro, in un andirivieni di rumorosi e incomprensibili messaggi. Decine di migliaia di corvi che guardano Yangon dall’alto e ininterrottamente producono questa macabra colonna sonora alla quale forse un giorno mi abituerò. Ma oggi, mio primo giorno nella nuova destinazione, oggi davvero sono piuttosto scossa dall’insolito concerto. Mi preparo, e aspetto Zio Ho che puntualissimo mi viene a raccogliere per portarmi in ufficio.

Altro viaggio in silenzio ai tre all’ora. Una carovana di monaci in arancione, piedi scalzi e scodella pronta ad accogliere le donazioni mattutine di chi voglia assicurarsi una prossima vita di agi, ci supera placidamente mentre cerchiamo di districarci tra trishaw e bancarelle in una stradina che sembra ogni metro più stretta. A un certo punto l’autista della macchina ferma in coda davanti alla nostra apre la portiera e sputa. Sputa un grumo di saliva e sostanza rossa. Rosso sangue. Il mio primo pensiero è che il disgraziato sia stato vittima di un dentista indelicato. Poverino. Chissà come dev’essere il sistema sanitario in questo Paese per ridurre la gente così. Sospiro. Piano piano ci spostiamo nell’ininterrotto serpentone di auto e autobus, e proprio all’altezza di una fermata vedo moltissime inequivocabili chiazze rosse sull’asfalto. Mioddio. Che bruti, questo non può essere un dentista. Sarà una rissa. Saranno stati i celebri thugs di cui parla quel documentario famoso, Burma VJ. Quelli che menano, sequestrano, minacciano, i cattivi. Devono essere i resti piuttosto freschi di una rissa, non c’è dubbio. E io che pensavo che con l’elezione di Aung San Suu Kyi le cose fossero migliorate. E invece no, questi debbono essersi accoltellati. Ma ecco, i grumi di sangue a terra aumentano lungo la strada. E le automobili le cui portiere si aprono per far uscire una sputazza rossa sono sempre più numerose. Che ci sia un focolaio di tubercolosi? E questi stronzi al quartier generale non mi hanno detto niente? Morirò tra i tubercolotici dopo essere sopravvissuta a quattro anni di Corea del Nord? Ecco dov’era il trucco, per questo mi hanno mandata qui, maledetti. Guarda come sputano. Senza ritegno. Tutto questo sangue nelle strade. Guarda quei denti tutti rossi, è una tragedia. Mi domando come mai non se ne parli. E l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) non fa niente? Cerco furiosamente uno straccio di sciarpina, di fazzoletto, di manica per coprirmi il naso e la bocca ma niente, mi rendo conto che oramai è tardi. La tubercolosi è tutt’intorno a me.

Mentre mi faccio tutte queste domande e mi stringo sempre di più contro il sedile posteriore dell’auto, il mio sguardo cade sullo specchietto retrovisore. Zio Ho capisce che lo sto guardando e ricambia lo sguardo, allargando la bocca in un grosso e soddisfatto sorriso. In quel momento preciso, vedo la sua bocca completamente macchiata di rosso, i denti e la lingua interamente e irrimediabilmente impastati di sangue.

Guardo questa bocca insanguinata come in un fermo immagine, e capisco che la mia fine è vicina.

Arriviamo. Mi tolgo le scarpe davanti alla porta di quello che sarà il mio nuovo, e probabilmente ultimo, ufficio. Mestamente spingo la porta di tek e vetro, chiedendomi quanti mesi di vita mi restano.

Sulla porta troneggia un cartello con il disegno di un uomo che sputa coperto con una croce e la scritta «no betel spitting».

_____________

4 Il monte Fuji, in giapponese Fuji-san, in molte traduzioni occidentali viene erroneamente traslitterato con Fuji-yama. Non fa eccezione la sigla del famoso cartone animato degli anni Ottanta Mademoiselle Anne.

![]()

Casella 3. Il karma della potatura degli alberi

Settembre 2016

Il mio sesto giorno da Direttrice Regionale, e primo da sovrana assoluta dopo una settimana di compresenza col mio predecessore, comincia con me e tre ore di irrimediabile ritardo. Posso timidamente provare a spiegare che prima di vivere in Birmania non ero mai stata in ritardo in vita mia. Potrei chiamare il mio infedele amico Cois a testimoniare le ore, i giorni, i mesi passati ad aspettarlo in questi ventitré anni di amicizia, io un’anticipagiste d’eccellenza, lui sempre in cerca dei suoi occhiali e per questo cronicamente di corsa. Ma il danno è tanto e tale che anche la testimonianza di Cois sarebbe inutile: le tre ore di questo ritardo marchieranno tutta la mia missione e so che c’è già chi, negli stanzini oscuri di qualche ministero, ha preso nota. Forse proprio quel signore con uno strano walkie-talkie e un longyi (la gonna tradizionale che vestono quasi senza eccezione gli uomini in Birmania) che l’altra sera mi ha seguita per tutto il tragitto dalla porta di casa mia fino al piccolo alimentari dove ho comprato quattro birre Heineken in bottiglia e alcuni panini dolci per la colazione. Il signore in longyi, sudato e panzuto, parlava al walkie-talkie senza preoccuparsi del fatto che lo avessi notato. Anzi ogni tanto controllava che non mi fossi distratta. Diligente, ha aspettato che io terminassi le mie compere e mi ha seguita di ritorno fino al cancello del compound. Il messaggio mi è parso chiaro: sappiamo chi sei, dove stai, e sappiamo anche che preferisci la Heineken alla locale Myanmar beer (pronuncia Miammà bìa). Su quest’ultimo punto avrei qualcosa da ridire, visto che la Heineken la fanno proprio in Birmania, e che la stessa nazionalissima Miammà è in realtà prodotta grazie a una joint venture con la giapponese Kirin, e quindi in qualche maniera anche questa birra è a Km zero, però non avevo voglia di mettermi a discutere col panzuto spione, quindi ho chiuso il cancello di casa e mi sono stappata la mia prima birra nel patio, sotto l’ombra di un albero troppo cresciuto (scoprirò solo tra qualche mese che il tema della potatura degli alberi in Birmania è alquanto delicato perché ha a che vedere con la metempsicosi e l’atto di uccidere, e in genere si limitano le potature a dei piccoli sfalci estetici. Per questa ragione un giorno mi troverò un’enorme biscia in camera da letto, caduta direttamente in casa dalle fronde che lambiscono la finestra).

Nel frattempo riflettevo su come quest’episodio avesse provato la veridicità di una delle poche informazioni che avevo sulla Birmania: i consiglieri d’eccellenza, soci d’affari al di là...