eBook - ePub

La protezione dei diritti umani

Le istituzioni nazionali indipendenti a confronto

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

In questo studio a cura di Christopher Hein viene ricostruito il quadro completo dell'evoluzione internazionale della promozione e protezione dei diritti umani. Approfondendo in particolare il dibattito sulla materia in Italia, il volume vuole contribuire alla creazione di una istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani nel nostro Paese.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a La protezione dei diritti umani di Christopher Hein in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politica e relazioni internazionali e Diritti umani. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

capitolo 1

Le istituzioni nazionali indipendenti

sui diritti umani: una questione internazionale,

di grande rilevanza interna

elena santiemma3

Per molto tempo, la questione della creazione di una istituzione nazionale indipendente sui diritti umani (INDU) in Italia è stata relegata a uno sparuto gruppo di internazionalisti e attivisti per i diritti umani, venendo misconosciuta dalla gran parte, non solo, dell’opinione pubblica, ma anche degli stessi decisori politici. “È qualcosa che non ci riguarda, in quanto democrazia avanzata”, si diceva, “si tratta di mere raccomandazioni delle Nazioni Unite, in una materia in cui siamo ‘campioni’ a livello internazionale”, si continuava – tra quei pochi che sfioravano per qualche motivo l’argomento. Ma gli anni passavano, dalla data chiave del 1993, e la pressione della comunità internazionale affinché anche l’Italia si dotasse di un tale organismo interno aumentava, contrastata da un’unica e, a ben guardare, debole argomentazione: “Abbiamo la Costituzione più bella del mondo e già numerose istituzioni a tutela dei diritti individuali, per cui la creazione di un ennesimo ente comporterebbe più danni, in termini di duplicazione e sovrapposizioni, che benefici”.

In realtà, già a partire dai primi anni Duemila, studi internazionali4 hanno dimostrato la necessità e la sensatezza di creare un organismo pubblico con un mandato specifico e ampio circa la promozione e la protezione dei diritti umani, distinto dalle funzioni giudiziarie, anche nelle democrazie avanzate, con la massima libertà nel disegnare il coordinamento di questo con le istituzioni esistenti nei singoli Paesi, senza necessariamente “inglobarle” o sovrapporsi ad esse, ma creando piuttosto positive sinergie. In uno studio del 20165 ho già sostenuto la pertinenza e l’utilità di questo approccio anche nel caso dell’Italia dove, tra l’altro, pochissimi ancora oggi sono gli organismi di garanzia indipendenti su materie afferenti al diritto internazionale dei diritti umani.

Sebbene enti puramente interni, infatti, le INDU sono nate e si sono affermate nel contesto delle Nazioni Unite come parte di un piano universale su più livelli per assicurare l’applicazione degli standard internazionali relativi ai diritti umani forgiati e sottoscritti dagli Stati. È stato un processo lungo, iniziato con la nascita dell’Organizzazione e rilanciato negli anni Settanta,6 che ha portato all’adozione dei Principi di Parigi (si veda la scheda in Appendice) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993.7 All’epoca della nascita del sistema universale di protezione dei diritti umani, alla metà del secolo scorso, c’erano invero già state alcune esperienze di applicazione all’interno degli Stati di convenzioni internazionali e di creazione di strutture nazionali finalizzate alla promozione dello scopo di quelle. È il caso del sistema di ispezioni promosso dall’Organizzazione internazionale del lavoro a partire dagli anni Venti e della creazione di istituzioni nazionali “figlie” create per cooperare con l’organizzazione internazionale “madre” per il raggiungimento dei suoi obiettivi che erano state istituite anche nell’ambito dell’Unesco, nel 1946. Queste iniziative rispondevano alla necessità di creare istituzioni locali che potessero promuovere gli scopi dell’organizzazione internazionale affiliante senza la formale e apparente intrusione di quest’ultima nella giurisdizione interna degli Stati. Per ciò che concerneva i diritti umani all’interno delle Nazioni Unite, però, tale soluzione non incontrò un iniziale favore e solo pochi Governi risposero positivamente alla prima raccomandazione in tal senso, adottata dal Consiglio economico sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) nel 1946. Dietro richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite circa l’attuazione della stessa raccomandazione, poi, solo 27 Paesi risposero censendo la creazione di undici centri di informazione o comitati locali per i diritti umani. Altri Stati, pur manifestando il proprio interesse, ritennero che la creazione di simili organismi avrebbe richiesto un maggior chiarimento del loro ruolo e delle loro funzioni. E, infatti, anche in seno alla neoistituita Commissione sui diritti umani, la discussione fu costantemente rimandata fino al 1951. In quell’anno, l’attenzione degli Stati membri fu richiamata dal segretario generale che suggerì alla Commissione di richiedere all’ECOSOC di indicare alcuni princìpi guida riguardanti il funzionamento dei comitati locali per i diritti umani e di riflettere sui modi in cui tali organi potessero contribuire all’applicazione degli standard internazionali relativi ai diritti umani. Da allora, con periodi di accelerazione e altrettanti periodi di stallo, la comunità internazionale ha intrapreso il lungo cammino verso la definizione e la standardizzazione di questo tipo di organismi, culminato con l’adozione dei Principi di Parigi.

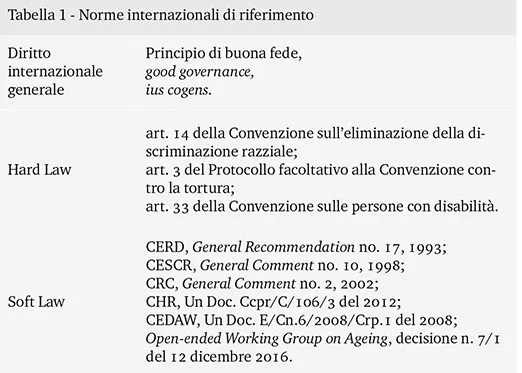

Ma, se i “Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali” sono delle raccomandazioni che, sebbene adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, non costituiscono norme giuridicamente vincolanti per gli Stati e hanno, perciò, un mero valore morale, ciò che può aiutarci meglio a inquadrare questo tipo di enti e la ragione per la quale 118 Stati8 se ne sono già dotati è senz’altro circoscrivere meglio il loro fondamento giuridico internazionale. Anche se non si può dire che esista una norma internazionale consuetudinaria che preveda l’esistenza di istituzioni interne per la promozione e la tutela dei diritti umani, un legame, facile ma certo, con il diritto internazionale generale si può in ogni caso individuare nel principio di buona fede, secondo il quale gli Stati devono impegnarsi sinceramente e con tutti i mezzi possibili nell’adempimento degli obblighi assunti tramite strumenti internazionali. Da questo punto di vista, le INDU non sarebbero nient’altro che un mezzo in più per dare prova di tale buona fede, un mezzo che possa effettivamente migliorare l’applicazione sul territorio di quelle norme convenzionali a tutela dei diritti umani, a cui gli Stati si sono vincolati. Come sappiamo bene, infatti, spesso non basta la semplice adozione di una legge per migliorare le condizioni di fatto sul territorio. Un secondo legame è inoltre individuabile se si respinge l’ipotesi del venir meno della necessità delle INDU in virtù dell’esistenza di ordinamenti interni basati sullo Stato di diritto, che aderiscono ai princìpi del costituzionalismo e che quindi integrano i diritti umani già nelle proprie costituzioni, rendendoli giustiziabili di fronte ai tribunali nazionali. Infatti, concordiamo con quanti sostengono che per quanto siano estese le garanzie costituzionali e per quanto sia genuino l’impegno di un Governo, per l’effettiva realizzazione dei diritti umani è necessario che si inneschino meccanismi democratici all’interno dei quali tutte le istituzioni cooperino tra loro e con la società civile, alla quale devono essere riconosciuti adeguati spazi per esprimersi. Con questa premessa, risulta dunque di vitale importanza la contemporanea creazione di istituzioni nazionali con competenza su tutto lo spettro dei diritti umani, che si affianchino alle corti, arrivando dove queste ultime non possono arrivare per i limiti insiti nella loro natura, e lavorando sulla prevenzione, oltre che sulla riparazione.9 Se si accetta l’esistenza di una prima nascente forma di norma consuetudinaria sul “buon governo”, essa può certamente essere posta alla base delle INDU stesse. Infatti, nel concetto-contenitore di good governance, così come definito dalla comunità internazionale, si inseriscono anche il monitoraggio e la promozione (oltre che la semplice protezione giurisdizionale) dei diritti umani, funzioni per le quali le INDU vengono create.

A un livello più alto del diritto consuetudinario, si può infine ravvisare un ulteriore legame delle INDU con lo ius cogens internazionale. Infatti, poiché i diritti fondamentali della persona umana contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani sono ormai stati ampiamente riconosciuti come norme cogenti dell’ordinamento internazionale, essi devono essere rispettati dagli Stati a prescindere dalla ratifica di convenzioni in materia. Tramite la creazione di istituzioni interne con la specifica competenza di studiare e valutare l’ordinamento nazionale sulla base degli standard minimi relativi alla più ampia sfera possibile di diritti umani (e non solo a quelli ratificati), gli Stati dimostrano la loro conformità alle attinenti norme internazionali inderogabili.10

Sul piano del cosiddetto soft law, si possono menzionare diversi General Comments dei Comitati di controllo delle Nazioni Unite che monitorano la conformità degli Stati parti ai diversi strumenti internazionali vincolanti sui diritti umani e redigono raccomandazioni per il miglioramento della loro applicazione. La prima di tali raccomandazioni fu adottata qualche mese prima della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 dal Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).11 La stessa linea fu seguita dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) che nel 1998 dichiarò che le INDU hanno un ruolo potenzialmente cruciale da svolgere nel promuovere e garantire l’indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti umani, aggiungendo che gli Stati sono tenuti ad allargare il mandato di queste ai diritti economici, sociali e culturali.12 Il General Comment più importante riguardante le INDU è ancora quello adottato nel 2002 dal Comitato sui diritti del fanciullo (CRC). Tale raccomandazione non solo risulta essere la più complessa, ma è anche la più vigorosa. Il CRC considera la creazione di istituzioni nazionali come parte degli obblighi convenzionali sottoscritti dagli Stati parti con la ratifica della Convenzione e riafferma che esse debbano essere create secondo le caratteristiche elencate nei Principi di Parigi.13

Infine, vale la pena evidenziare che, oltre ad essere entrate di diritto nel meccanismo di controllo dei rapporti periodici presso i Comitati, le INDU hanno assunto ormai un ruolo fondamentale nella stesura dei rapporti dei meccanismi extra convenzionali delle Nazioni Unite, ovvero quelli redatti dai relatori speciali o dai rappresentanti speciali del segretario generale con mandato specifico su...

Indice dei contenuti

- La protezione dei diritti umani

- I capitelli

- Frontespizio

- Colophon

- Indice

- Prefazione di Benedetto Della Vedova

- Introduzione di Christopher Hein

- Capitolo 1. Le istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani: una questione internazionale, di grande rilevanza interna. Di Elena Santiemma

- Capitolo 2. La necessità di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani: il caso italiano. Di Maurizio Gressi

- Capitolo 3. Il ruolo della società civile. Di Barbara Terenzi

- Capitolo 4. Germania: l’istituto tedesco per i diritti umani (Deutsches Institut für Menschenrechte – DIMR). Di Christopher Hein

- Capitolo 5. Italia: la proposta di legge per una commissione indipendente attualmente presente alla Camera dei deputati e osservazioni. Di Christopher Hein

- Capitolo 6. Francia: la Commissione francese (Commission nationale consultativedes droits de l’homme – CNCDH). Di Christopher Hein

- Capitolo 7. Spagna: il difensore del popolo (defensor del pueblo). Di Christopher Hein

- Conclusioni. Di Christopher Hein

- APPENDICE

- Gli autori