![]()

PARTE SECONDA

Storie di astronauti,

sogni e viaggi spaziali

![]()

La ballata dell’amore cieco

Ai tempi del liceo io e la matematica non andavamo d’accordo. Non importava quanto studiassi o mi impegnassi, arrivare alla sufficienza nei compiti in classe sembrava dipendere più dall’allineamento delle stelle nel cielo che dai miei sforzi. Al primo anno non fui rimandata per un pelo, perché mi dedicai interamente alla materia – il risultato fu invece una bocciatura in latino. Insomma, non ero la prima della classe e non lo sarei mai stata in tutta la mia carriera scolastica. Eppure, per quanto prepararmi alle verifiche fosse una tortura e mi terrorizzasse, provavo un amore incondizionato e platonico per la matematica. I numeri mi affascinavano e risolvere equazioni, anche se in modo sbagliato, mi divertiva molto di più dei libri di storia o della vita, morte e miracoli degli scrittori italiani.

Siccome non ero una cima in matematica, le mie carenze si riflettevano sulla fisica: anche lì faticavo ad arrivare alla sufficienza e, anzi, i brutti voti giocavano a briscola nel mio libretto. Alla fine dell’anno riuscivo a farla franca e, nonostante tutto, fisica era la mia materia preferita. I calcoli non tornavano mai, ma era un modo di pensare meraviglioso. Ogni cosa, ogni movimento attorno a me acquisiva un come e un perché, si permeava di numeri e di significati. Potevo predire il movimento di una pallina lanciata dal balcone, sapere come e quando un sistema di oggetti in equilibrio sarebbe crollato, calcolare quanto tempo avrebbe impiegato la luce di una stella qualsiasi a raggiungermi. Se solo avessi ricordato le formule.

Come molti miei compagni, non avevo idea di che cosa avrei fatto dopo il liceo. Non ci riflettevo poi troppo, pensavo che avrei lavorato in campo scientifico: forse avrei fatto la veterinaria, gli animali mi erano sempre piaciuti. Ma quella prospettiva non mi convinceva del tutto.

Durante il biennio, un anno prima che prendessi parte all’Eso Astronomy Camp, il nostro professore di fisica si fissò con lo spazio. Tutto a un tratto ogni occasione era buona per tirare fuori l’argomento e per parlarci di una certa Samantha Cristoforetti – la prima donna europea e italiana a volare sulla Stazione spaziale internazionale – che fino ad allora non avevo mai sentito nominare. Noi studenti non ne potevamo già più, perché al liceo ridere delle ossessioni degli insegnanti è notoriamente più divertente che cercare di comprenderle.

Proprio durante una di queste lezioni spaziali, il professore ci mostrò un video ripreso dalla capsula russa Soyuz durante le manovre di attracco alla Stazione. Ricordo che stavamo cercando il dato della velocità di avvicinamento sulla schermata con la telemetria, ma essendo in cirillico, nessuno capiva nulla. Io, però, qualcosa in quella lingua la sapevo. Ero appassionata di ginnastica artistica e le mie ginnaste preferite delle Olimpiadi erano russe, così avevo imparato qualcosa da Google Traduttore, solo per provare a contattarle su Facebook. La possibilità di applicare quella mia inaspettata conoscenza fece scattare una scintilla. Mi ritrovai a scrutare i dati della telemetria di quella capsula spaziale, finché non riconobbi i caratteri cirillici e, ricordandomi come i russi chiamavano la velocità, individuai il dato. Alzai la mano per parlare. Forse per la prima volta.

La missione di Cristoforetti del 2014 fu la prima che seguii per intero e fu così che scoprii il mondo dell’astronautica, dell’ingegneria e delle missioni spaziali umane e robotiche. Più mi addentravo in questo campo, più apprendevo, più la scintilla che si era accesa in me sembrava alimentarsi. Avevo trovato qualcosa che mi stimolava e mi sfidava, che mi avrebbe permesso di ampliare e migliorare le mie capacità. La figura dell’astronauta mi affascinava incredibilmente, come tutto il processo di preparazione per diventarlo. Un processo a divenire, un miglioramento continuo, una dimostrazione che niente è impossibile. Finalmente avevo qualcosa per cui lottare. Iniziai a studiare le materie scientifiche in modo mirato e per capirle davvero, chiedendomi in che modo ogni concetto sarebbe tornato utile e studiando le applicazioni di ciascuno, un po’ – insomma – con la mentalità degli astronauti. E i miei voti cominciarono a migliorare.

Quell’anno decisi di iscrivermi alla facoltà di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino. Amavo le sfide, e questa sarebbe stata la più grande di tutte.

Incontrai Samantha Cristoforetti per la prima volta quattro anni più tardi, in occasione di una sua conferenza al Politecnico, all’inizio del mio secondo anno di ingegneria. Quel momento rappresentò la chiusura di un cerchio. Dopotutto, anche se non poteva saperlo, lei era stata la persona grazie alla quale avevo trovato la mia strada.

![]()

Astronautica, questione di cuore

e d’incontinenza

Perché accadano grandi cose è necessaria una scintilla. E la scintilla è spesso alimentata da una sfida; contro qualcun altro, contro se stessi. A volte entrambe le cose. Se non altro una cosa è certa: noi esseri umani siamo proprio testardi. Nati sul pianeta Terra, evoluti per restare con i piedi ben saldi sulla superficie e sottomessi alla forza di gravità, queste circostanze non ci sono mai piaciute, non del tutto. Una volta scoperte tutte le terre, dove ci avrebbe portato il nostro spirito di esplorazione? Di sicuro non si sarebbe fermato. Fin dall’antichità il firmamento è stato oggetto di curiosità e, a tratti, timore. Era solo questione di tempo perché decidessimo di conquistarlo.

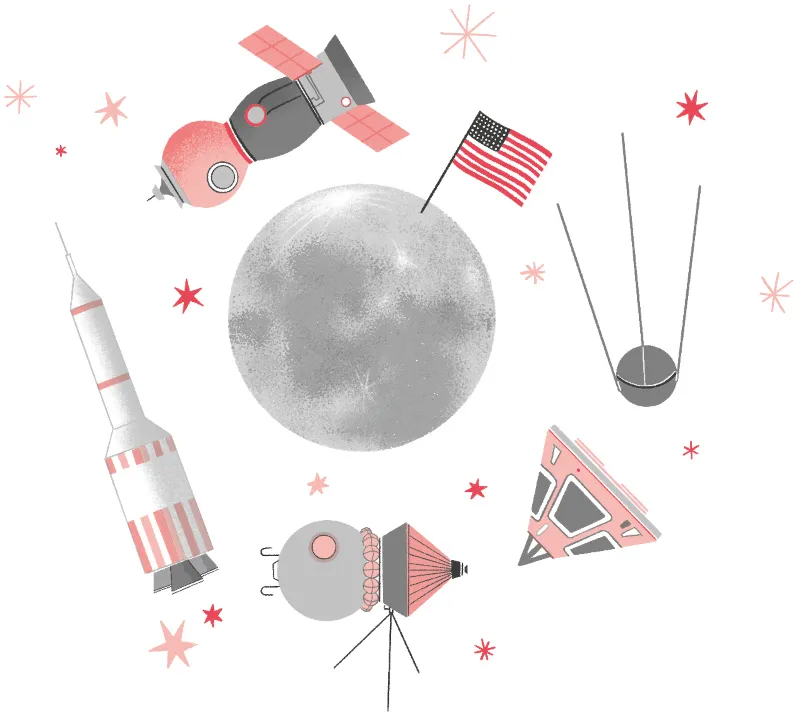

Spesso si riconduce la nascita dell’era aerospaziale alle circostanze della Guerra Fredda e della «corsa allo spazio»; altre volte ai fratelli Wright e al loro primo aeroplano, all’inizio del Novecento. In realtà il desiderio di sfidare la gravità ha origini molto più antiche. Il primo documento ufficiale risale infatti alla Cina del 200 d.C., periodo in cui – per darvi un’idea – l’Impero Romano era sotto la guida di Caracalla, mentre in America cominciava l’era dei Maya. Il documento rinvenuto è l’ideogramma di un bastone cavo riempito di salnitro, dotato di miccia a combustione e stabilizzatori rudimentali. Il primo razzo, forse. Furono proprio i cinesi i precursori del volo: oltre a servirsi della tecnologia dei razzi come strumento per vincere le guerre, tentarono di sfruttarla per raggiungere il cielo, intorno al 1500. L’Imperatore Ming Wan Hu si legò a una sedia insieme a una cinquantina di razzi: il piano, una volta in volo, era quello di stabilizzarsi utilizzando un paio di aquiloni. Giovani e ingenui, diremmo ora. Ming Wan Hu scomparve in una nuvola di fumo e di lui non si seppe più nulla. Un finale drammatico e poetico, che dimostra come il desiderio di volare fosse forte già allora.

Un salto in avanti e siamo nel 1870. Konstantin ha tredici anni e abita nel villaggetto russo di Izhevskoye, non è mai andato a scuola e passa la maggior parte delle sue giornate chiuso in casa a leggere. Non che avesse tanti libri, in realtà. Solo quelli di suo padre. Da bambino si era ammalato di scarlattina e per questo soffriva di problemi all’udito, che gli avevano impedito di iscriversi alle elementari. Tuttavia, grazie alle sue assidue letture, il piccolo Konstantin aveva cominciato ad appassionarsi da autodidatta alla fisica e alla matematica. La passione per lo studio era così forte che quasi dimenticava di mangiare e dormire, pur di capire i concetti e continuare a imparare. A sedici anni si trasferì a Mosca per frequentare la biblioteca ogni giorno ed espandere le sue letture; tra quegli scaffali ricolmi di libri, conobbe il bibliotecario. Nikolaj Fëdorovič Fëdorov non era un bibliotecario qualunque: è considerato il fondatore del cosmismo, una corrente filosofica russa caratterizzata dall’idea di «evoluzione attiva» della razza umana. Mi domando come sarebbe stata diversa la storia, se quell’incontro in biblioteca non fosse mai avvenuto. Un giorno il vecchio Fëdorov passò a Konstantin, ormai quasi del tutto sordo, un biglietto scritto a mano. Il biglietto riportava le seguenti parole: «Io ti aiuterò a studiare matematica e tu aiuterai l’umanità a costruire dei razzi, così che finalmente potremo conoscere qualcosa di più sulla Terra, e potremo anche osservarla».

Una trentina di anni più tardi, nel 1903, Konstantin Ciolkovskij pubblicò l’equazione del razzo che lo rese il padre dell’astronautica. L’«equazione di Ciolkovskij» non dimostra solo il legame tra la variazione della massa di un razzo e la velocità di uscita del gas dal propulsore, ma anche la necessità di utilizzare razzi a più stadi per raggiungere l’orbita, un concetto fondamentale dell’esplorazione spaziale che adesso mi ritrovo a studiare al corso di endoreattori al Politecnico. Questa manciata di paroloni tecnici ha forse poco significato per chi non è coinvolto nel campo, ma per il momento concentriamoci sulla conquista del cielo. Alla rocket science dedicherò un capitolo a se stante.

Dunque, mentre Konstantin Ciolkovskij studiava e progettava, in altre zone del mondo crescevano gli altri due padri della missilistica: Hermann Oberth in Europa e Robert Goddard negli Stati Uniti. Oltre alla passione per lo spazio e la missilistica, avevano una sola cosa in comune: la reazione della comunità scientifica verso i loro studi. Per decenni, infatti, entrambi furono ignorati. Oberth fu poi assoldato nella Seconda guerra mondiale durante il periodo del riarmo per lo studio dei razzi a combustibile solido; mentre Goddard – che teorizzò e testò in volo i suoi prototipi – ricevette riconoscimento soltanto dopo la sua morte. Questi tre personaggi furono fonte d’ispirazione per altri due giganti dell’aerospazio: Sergej Korolëv, che mandò il primo uomo nello spazio, e Wernher von Braun, prima al servizio del nazismo e poi della Nasa, con cui arrivò a inserire in orbita il primo satellite americano Explorer 1 e progettò il famoso lanciatore Saturn V che portò allo sbarco sulla Luna.

Sarà forse difficile crederci, ma all’origine di questi successi di volo umano nello spazio non c’è una storia di sogni e passioni, ma qualcosa di complemante diverso. Si dice che un animale minacciato da un predatore farebbe qualsiasi cosa pur di mettersi in salvo. Un’antilope affronterebbe un intero branco di leoni e correrebbe il più in fretta possibile pur di scampare al pericolo, motivata dal puro istinto di sopravvivenza. Lo stesso istinto, e la stessa paura, diedero inizio alla corsa allo spazio. Il 29 agosto del 1949, dopo aver condotto delle ricerche in segreto, l’Unione Sovietica condusse il suo primo test nucleare, rivelando così al mondo di possedere un’arma che soltanto gli Stati Uniti credevano di padroneggiare e rendendoli quindi vulnerabili. All’improvviso si presentò la necessità urgente di costruire vettori in grado di trasportare la bomba atomica nel cuore del territorio nemico; tutto a un tratto il cielo apparve come un ottimo poligono missilistico da cui mirare il bersaglio. Chi lo avesse dominato, avrebbe prevalso. I programmi spaziali russo e statunitense nacquero in queste acque turbolente, agitate dalle sollecitazioni militari che promuovevano la ricerca scientifica con un secondo fine strategico. Nell’Unione Sovietica, in particolare, il regime autoritario impose di perseguire un unico scopo – vincere – ricorrendo a ogni mezzo, mentre negli Stati Uniti il team scientifico e quello militare rimasero distinti, così come i loro obiettivi. Questa divergenza provocò l’iniziale ritardo americano, che era dotato di un sistema meno efficiente rispetto alla compattezza russa.

Nel 1956 gli aerei da ricognizione statunitensi rilevarono una base di lancio in costruzione in una landa sperduta del Kazakistan: la futura Bajkonur, ancora oggi utilizzata per i lanci dei razzi Soyuz che portano gli astronauti di ogni nazione (anche americani) verso la Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma questo, all’epoca, sarebbe stato impensabile.

Appena un anno più tardi, negli Stati Uniti giunse la notizia che l’Unione Sovietica aveva messo in orbita con successo il primo satellite della storia. Lo Sputnik 1, una sfera di alluminio riflettente la luce del Sole e ben visibile da terra, conteneva il minimo necessario: una batteria di alimentazione, una radio, dei sensori di temperatura e pressione e una ventola di raffreddamento. Il suo nome completo, in russo, era Prosteishy Sputnik, traducibile come «il più semplice dei satelliti» o «il più semplice dei compagni» (la paola sputnik significa «compagno di viaggio»: il fatto che i russi abbiano dato questo nome ai satelliti e alle lune dei pianeti ha un non so che di poetico). Korolëv scelse quel nome per sottolineare l’impossibilità di lanciare qualcosa di più complesso nei tempi stabiliti dal governo. Lo Sputnik 1 trasmesse segnali radio per ventuno giorni e rimase in orbita per novantadue. E segnò l’inizio delle crisi di panico americane. Il capo del governo sovietico, Nikita Chruščëv, che nel corso dei frequenti test precedenti al lancio dello Sputnik si era annoiato moltissimo, rimase piacevolmente colpito da tanto successo e riconoscimento. Così si congratulò con Korolëv e pensò bene di chiedergli personalmente di lanciare «qualcosa di nuovo», possibilmente entro l’anniversario della Rivoluzione d’ottobre, un mese più tardi. Allo Sputnik seguì quindi il lancio della cagnolina Laika – prima chiamata Kudryavka, «ricciolina» – che rispondeva perfettamente al criterio «qualcosa di nuovo». Lo Sputnik 2, con questo carico speciale, venne messo in orbita con successo e ancora una volta gli americani si ritrovarono sul punto di una crisi isterica. Nello stesso anno, infatti, avevano provato a lanciare un satellite vagamente somigliante allo Sputnik 1; ma il razzo era esploso al lancio. Ai russi scappava già da ridere. Tuttavia un anno dopo arrivò la rivincita: il 31 gennaio 1958 gli americani riuscirono a mettere in orbita il loro primo satellite, Explorer 1, il primo a raccogliere dati scientifici riguardo le fasce di Van Allen (particelle cariche trattenute dal campo magnetico terrestre attorno al pianeta, che scontrandosi tra loro emettono radiazioni). L’Explorer 2 invece esplose. Subito dopo l’istituzione della Nasa – il 29 luglio del 1958 – gli Usa videro una nuova trafila di insuccessi. Mentre Pioneer 0, 1, 2 e 3 diventavano un grandioso spettacolo pirotecnico o si schiantavano prima di entrare in orbita, arrivò una nuova comunicazione dal nemico: l’Unione Sovietica stava raggiungendo la Luna. La gara di mosse e contromosse accelerò. Gli americani lanciarono Pioneer 4, che effettuò un sorvolo ravvicinato della Luna, seguito da Explorer 6 per lo studio dei raggi cosmici e da altri due lanci; mentre dall’Unione Sovietica partì una seconda sonda verso la Luna, che questa volta impattò sulla superficie. Si trattò della prima conquista di un altro corpo celeste. Seguì una terza missione russa che fotografò per la prima volta il lato nascosto della Luna, mentre gli Stati Uniti proseguivano con un lancio ben piazzato di Explorer 7, l’ultimo della serie. Ma i lanci frequenti e ormai di routine facevano sempre meno notizia; in questa guerra di vanto tecnologico, entrambe le parti sapevano che era giunto il momento di lanciare un essere umano. Gli americani non ne erano al corrente, ma Sputnik 4 era stato un volo di prova delle capsule Vostok destinate proprio a quello scopo.

All’epoca Jurij Gagarin aveva appena venticinque anni. Figlio di un falegname e di una contadina, da piccolo aveva fatto amicizia con un pilota sovietico caduto in battaglia. La passione per il volo era nata così, tra una domanda e l’altra al pilota; ma rimase sopita fino ai ventun anni, quando decise di iscriversi alla scuola di volo ed entrare nell’aviazione militare. Fu individuato come possibile cosmonauta mentre era in missione al Circolo Polare Artico: accettò l’addestramento, superando l...