![]()

PANORAMA

![]()

LO SCENARIO

Lo storico tedesco Alexander Demandt ha enumerato 210 possibili concause che potrebbero essere state all’origine della caduta dell’Impero romano d’Occidente: da quelle riconosciute da molti studiosi (l’avvento del cristianesimo che spostò l’interesse delle popolazioni verso il trascendente provocando una minore attenzione al mondo materiale; la depressione economica; le ingenti spese militari; le calate dei barbari; la perdurante instabilità politica interna; la comparsa di imperatori-fantoccio) ad altre quali la «cultura delle terme», la malaria, l’emancipazione femminile (per una sintesi delle teorie più note sulla fine dell’Impero, vedere la tabella alla fine di questo capitolo). Alcune di queste ultime possono far sorridere, ma la visione di Demandt è più che altro un modo per esaminare tutte le diverse sfaccettature di un mondo che complessivamente aveva perso le radici e i valori antichi ed era divenuto instabile in ogni suo elemento.

Sta di fatto che da secoli gli storici, nello studio dell’età tardoantica, si interrogano sui motivi che hanno provocato la «caduta senza rumore», come l’ha definita lo storico Arnaldo Momigliano, di un Impero che avrebbe dovuto resistere a ogni scossone della storia. Non solo per chiarire uno degli eventi più complessi e storiograficamente affascinanti del nostro passato, ma anche perché tale evento ha costituito, e costituisce ancora, un trauma per la civiltà occidentale. È quanto sostiene lo storico inglese nostro contemporaneo Bryan Ward-Perkins, docente a Oxford, in un testo, che ha suscitato reazioni controverse, il cui solo titolo spiega già questa visione:

“L’EUROPA CONSERVA ANCORA NEL FONDO DELLA SUA PSICHE LA PAURA CHE, SE È POTUTA CROLLARE ROMA, LO STESSO PUÒ ACCADERE ALLE PIÙ SUPERBE CIVILTÀ MODERNE.1”

Non a caso, le indagini su questo periodo storico si sono molto intensificate e dall’inizio dello scorso secolo quando, per la prima volta dopo più di quattordici secoli, appunto dalla deposizione di Romolo Augustolo, l’Europa si trovò nuovamente tutta intera nel baratro.

Ma, a differenza dal passato quando il dibattito tra gli studiosi riguardava soprattutto le possibili cause che condussero alla dissoluzione dell’Impero, le tendenze storiografiche di oggi cercano di mettere a fuoco gli elementi caratteristici di questa «transizione», come alcuni la definiscono, tra la civiltà romana in quanto tale, quella erede dell’età repubblicana, del Primo Impero e, sia pure un po’ controvoglia, della Grecia classica, e gli eventi successivi. Sappiamo che il termine Medioevo fu coniato dall’umanista Flavio Biondo nella seconda metà del XV secolo, per contrapporre questa «età di mezzo», una sorta di limbo, alle epoche sfolgoranti della Romanità e dell’Umanesimo-Rinascimento. Da lì anche il concetto storiografico dei «secoli bui» che oggi va (quasi) scomparendo. Anche il termine del 476 come anno spartiacque tra l’Evo Antico e l’Evo Medio è puramente accademico; certamente all’epoca nessuno si accorse o scrisse o immaginò che la civiltà occidentale stesse passando in quella che sarebbe stata considerata una nuova fase. Alcuni studiosi, infatti, preferiscono collocare il momento spartiacque in altri anni: nel 410, con il Sacco di Roma da parte dei Visigoti; nel VII secolo con le invasioni degli Arabi; nel 568 con la calata dei Longobardi; o addirittura nell’800 con l’incoronazione di Carlo Magno.

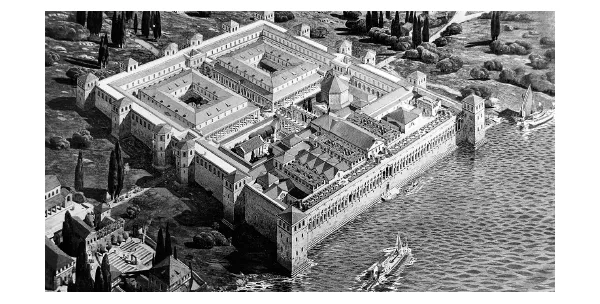

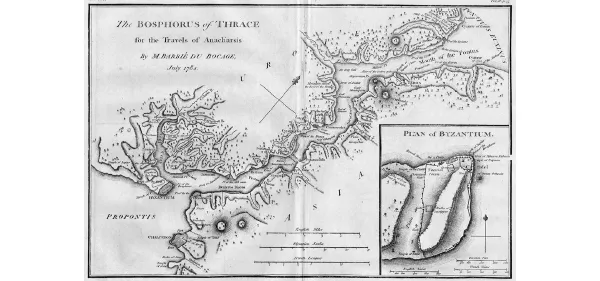

Tutto ciò, senza considerare che l’Impero romano, in realtà, sopravvisse in Oriente per altri mille anni. E, sebbene con notevoli trasformazioni, si trattava pur sempre di quell’Impero prefigurato da Costantino quando scientemente creò la Nuova Roma a Bisanzio, ribattezzata Costantinopoli, per i suoi vantaggi economici, commerciali e militari, e perché rappresentasse una cesura con il passato dell’Impero anche per questioni religiose.

Se quindi uno storico come Ward-Perkins parla di «fine della civiltà», un altro studioso, lo statunitense Peter S. Wells dell’Università del Minnesota, nel suo libro Barbari (Lindau) definisce i secoli dal V all’VIII «un’epoca tutt’altro che senza luce», anzi «ricca di una brillante attività culturale». Più radicale è lo storico irlandese Peter Brown, iniziatore negli anni Settanta dello scorso secolo della corrente che respinse la teoria della “caduta” della civiltà, secondo il quale non ci fu mera decadenza, ma più che altro un passaggio di mano tra Occidente e Oriente e tra la Romanità e i barbari, ponendo l’accento sul dibattito culturale e religioso di quei secoli. E ribaltando sostanzialmente le interpretazioni – dominanti per secoli – sulla caduta dell’Impero d’Occidente iniziate nel Settecento con l’opera del grande storico inglese Edward Gibbon. Così pure lo studio del canadese Walter Goffart nega il termine «invasioni» in riferimento all’ingresso dei barbari nella società romana, definendolo un atto volontario dei Romani che accettarono le nuove popolazioni come contropartita dell’aiuto militare e della sicurezza che potevano offrire in cambio dell’ospitalità.

Commenta oggi lo storico Franco Cardini:

“LA FINE DELL’IMPERO ROMANO CI FU, ECCOME. E FU CARATTERIZZATA DA UNA DRASTICA FLESSIONE DEMOGRAFICA, DA UN GENERALE IMPOVERIMENTO, DALLA PERDITA DI QUELLE CARATTERISTICHE DI VIVIBILITÀ URBANA, DI CULTURA DIFFUSA E DI ORDINE CHE AVEVANO IMPRESSO UN SEGNO SPECIALE ALLA CIVILTÀ ROMANA. LA FINE DELL’IMPERO FU LA FINE, SE NON DELLA, PERLOMENO DI UNA CIVILTÀ.”

Ma avverte: «Va sgombrato il campo da un equivoco: il Medioevo come età di decadenza e d’impoverimento iniziò con le “invasioni”, ma non a causa di esse. I “barbari” giunsero, non sempre comportandosi in modo educato, quando il processo di destrutturazione della civiltà romano-occidentale, avviato dalla crisi demografica, era già ormai irreversibile. Né si può dimenticare che l’Impero romano non cadde affatto nel V secolo: franarono le istituzioni ed entrarono in crisi i quadri socioculturali della sua pars Occidentis, che venne abbandonata al suo destino perché era impossibile fare altrimenti. Ma, arroccato attorno alle grandi metropoli del Mediterraneo orientale, l’Impero sopravvisse ancora a lungo. Almeno per sette secoli: e il malvezzo secondo il quale lo si chiama “bizantino” non cambia un bel niente».2

A ogni modo, se politicamente, economicamente e militarmente l’Impero romano d’Occidente precipitò in una fase di vera stagnazione, nel mondo del pensiero, della cultura, della religione, dal III secolo in poi si registrarono fermenti di trasformazione che avrebbero creato lo scenario dei secoli a venire e che ben illustrano, in potenza, la varietà e la ricchezza del mondo tardoantico. Attraverso Alessandria, centro di irradiazione culturale fin dall’epoca ellenistica, arrivò la filosofia di Plotino, fondatore del neoplatonismo – che fece scoprire ai Romani la dottrina platonica, mediandola e aggiornandola però con gli influssi religiosi derivanti dalle religioni orientali (giudaismo e cristianesimo compresi), e anche con elementi aristotelici, pitagorici e stoici – e quella di Origene, considerato il padre del primo impianto sistematico di filosofia cristiana.

Fu proprio l’itinerario plotiniano verso il mondo metafisico, non più visto “alla greca”, cioè come uno studio astratto e “a distanza” di una realtà trascendente esterna all’uomo, ma come una via interiore, in se stessi, a fare del neoplatonismo la dottrina filosofica più adatta a essere incorporata nella religione cristiana. Cosa che avvenne con Agostino (anch’egl...