Capitolo IV

Era stagione di venti. Ne approfittavo per asciugare i miei nuovi dipinti all’aria. Ero riuscita a vendere un paio di ritratti a parenti e con il ricavato mi

ero comprata tele e pastelli. La possibilità di creare delle immagini sulla tela, combinando colori e tratti, si rivelava un

immenso mondo da scoprire.

Mettevo in fila sulla panca dell’ingresso i quadri di diversi soggetti che avevo fatto in quei mesi; li volevo

guardare nell’insieme per poterli analizzare. In generale mi sembravano interessanti ma avevo

dei dubbi sulle diverse sfumature, in certi casi mi pareva che le tinte fossero

troppo mescolate ed era ovvio che avrei ottenuto un risultato migliore se

avessi usato dei colori più puri. Comunque, qualche quadro era già finito ed era meglio non rimetterci le mani; nel futuro sarei stata molto più attenta nell’uso del colore.

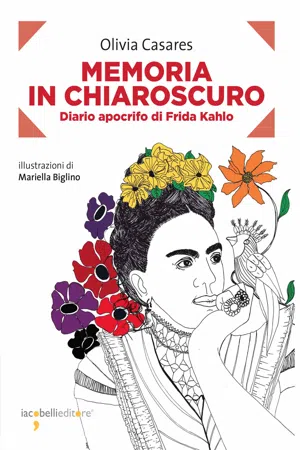

È di questo periodo l’autoritratto El tiempo vuela (Il tempo vola), dove il mio volto era l’elemento centrale. Indossavo una blusa bianca di semplice cotone con l’unico ornamento di un ricamo dello stesso colore sull’orlo delle maniche corte, una collana di pietre precolombiane color piombo e un

paio di orecchini oro-turchese di ispirazione coloniale. La pelle scura della

mia faccia si mischiava alle ombre e al colore rosato dei miei zigomi, i

capelli li avevo tirati all’indietro e sul volto risaltava la linea delle mie spesse sopracciglia unite. I

miei occhi nero caffè guardavano fissamente verso lo spettatore e sotto il naso leggermente aquilino,

sorgeva la bocca ferma e ben delineata, semiaperta e insinuante. Guardando la

mia bocca in quel quadro, sorridevo dentro di me perché vi avevo messo in evidenza la mia sensualità e mi immaginavo che gli uomini facessero la fila per baciarla. Come contorno

alla mia figura avevo scelto un balcone con una ringhiera di ferro battuto

incorniciato da tende azzurro-verde; e dietro si poteva vedere un aereo che

solcava il cielo, come un simbolo di libertà. Alla mia destra c’era una pila di libri di un tono color vino, su cui avevo poggiato una sveglia,

simbolo del tempo. Il risultato generale era un quadro di cui mi sentivo

orgogliosa perché intuivo di aver preso la strada giusta per sviluppare la mia creatività pittorica.

Il tepore dell’ambiente annunciava che il momento tanto atteso era arrivato: quel pomeriggio

sarebbe venuto per la prima volta a casa mia l’uomo che mi avrebbe riempito la vita fino alla fine dei miei giorni, anche se in

quel momento quella idea mi pareva del tutto assurda perché lui era troppo grande, in tutti i sensi, per pensare che mi potesse includere

nei suoi progetti. Nell’attesa, oltre ad aver messo i miei quadri in mostra con il pretesto del vento,

mi ero vestita con una gonna che metteva in risalto la mia vita stretta, una

blusa bianca piena di fiori ricamati e le scarpe speciali che dissimulavano il

mio zoppicare, avevo anche raccolto i capelli in una complicata pettinatura all’insù che metteva in risalto i lineamenti del mio volto. Nel profondo del mio cuore

io sapevo che, se fossi riuscita a conquistarlo, per lui non avrebbe avuto

importanza il mio piede deforme e non avrebbe sentito la mancanza delle

abbondanti carni delle altre sue donne; la mia speranza era che lui prestasse

attenzione ad altri aspetti, per esempio l’armonia del mio volto, l’intensità del mio sguardo o le frasi intelligenti che avrei potuto dire in risposta ai

suoi commenti.

Quando tutto era pronto per riceverlo, mancavano ancora almeno due ore al suo

arrivo. Seduta accanto alla finestra del salotto mi ero messa a osservare un

merlo che saltava di pianta in pianta nel giardino mentre pigolava come se

stesse chiamando i suoi piccoli, andava da una parte all’altra beccando i fiori e volando via al minimo rumore intorno. Mentre lo

guardavo, mi ricordavo di quando avevo conosciuto Diego Rivera: l’ambiente tintinnava per le sue risate quella prima volta, e io, ancora una

ragazzina, forse per la differenza di stazza fra noi due o per l’altezza che ci separava, avevo avuto l’impressione che fosse un grande orso arrampicato su un albero che si muoveva

lentamente fra i rami che, in realtà, erano le tavole dell’impalcatura montata nell’auditorium della scuola dove stava dipingendo un mural. Sembrava impossibile che un uomo così smisurato fosse capace di muoversi con tanta agilità e mi veniva da ridere immaginandolo mentre scivolava da quelle altezze e

rimbalzava come una grande palla fra i secchi di pittura.

Durante i giorni seguenti non riuscivo a evitare la curiosità di vedere il suo lavoro, perciò con un pretesto qualsiasi uscivo dall’aula e mi andavo a nascondere fra le colonne dell’auditorium; quando Lupe Marín veniva a fargli compagnia e si sedeva a lavorare a maglia mentre passavano le

ore, provavo per lei un’insieme di invidia per il suo bel corpo e di disprezzo per la sua femminilità sottomessa a lui. Come mi divertivo a farle sentire i morsi della gelosia!

Fingevo che nel momento della sua visita bisognava correre ad “avvisare Diego” che mandasse via l’altra immaginaria donna che avrebbe potuto stare con lui sull’impalcatura. Una volta l’ho addirittura affrontata, visto che si era arrabbiata perché io ero salita fin dove lui stava dipingendo e per di più col suo permesso. Che risate! Soprattutto perché lei non nascondeva il malessere che le produceva il fatto che una mocciosa come

me se ne stesse per tanto tempo a contemplare il suo uomo, anche se con il

pretesto di guardare il progredire del suo lavoro. Non poteva immaginare che io

non mi sarei lasciata intimidire dalle sue minacce di andar via, tanto che poi

aveva detto, con un tono di sfida scherzosa, che per essere così piccina, ero davvero molto coraggiosa: «Ma guarda questa guaglioncella che non si intimidisce!», aveva strillato con la sua voce modulata e con un forte accento dialettale. Io

e Diego ci mettemmo a ridere, le impalcature tremavano e lei era sempre più furiosa. Ridevamo quasi senza volerlo anche se non volevamo farla arrabbiare

ancora di più; in quei momenti era come se fossimo complici e dalle risate ci veniva da

piangere.

È una cosa assurda, ma fin da allora mi passava per la mente l’idea di fare un figlio con Diego, forse perché l’immagine di un padre per i miei futuri figli in qualche modo assomigliava alla

sua; il mio concetto di perfezione in un uomo non era vincolato alla bellezza

fisica ma piuttosto alle sue qualità intellettuali e al suo carisma. E lui mi ispirava tutte queste cose oltre al

fatto che io lo sapevo ricco e famoso, addizionali che lo trasformavano in

principe anche se in realtà la sua figura era quella di un grande orso che si dondolava su un salice.

Il merlo non era tornato sui rami vicini alla finestra, era volato oltre il muro

fra le chiome degli alberi dei vicini. Il mio sguardo si era perso nelle forme

delle nuvole che sembravano scolpire delle sagome senza senso: da gallo si

trasformavano in artiglio e da uomo barbuto in ballerina, perfino la falce e il

martello mi sembrava di vedere e prima che scomparissero mi avevano fatto

venire in mente il partito comunista e il momento in cui “avrei conosciuto Diego”. La gente alludeva a lui con toni di rispetto, soprattutto durante le riunioni

politiche che avrei cominciato a frequentare qualche anno dopo il nostro primo

incontro. Durante una di quelle riunioni, e mentre Diego faceva un discorso

sugli ideali dell’umanità, le sue grosse labbra si muovevano come quelle di una rana che stesse

gracidando mentre le sue parole si andavano trasformando dentro di me in idee

che immediatamente si identificavano con la mia fede.

«Orso, rana. Non sei molto gentile nel descrivermi», si lamentava Diego, quando poi io gli raccontavo di quelle prime impressioni

che avevo avuto di lui.

Gli chiedevo di non prendermi sul serio quando lo prendevo in giro, ma lui

rispondeva ironico: «D’accordo, Carmencita», e io protestavo: «No, no! Niente Carmencita. Magari Fridita. Carmen è un nome volgare».

Secondo Diego io ero troppo sofisticata, ma in un modo particolare. Io invece lo

chiamavo rana perché per me quell’animaletto dava anche il senso della vita elementare e millenaria della terra e

per questo aveva molto a che vedere con lui. In verità tutte le cose che ci dicevamo avevano sempre un qualche significato recondito.

Durante le successive assemblee del Partito la mia ammirazione per Diego andava

crescendo anche se a volte lui non si accorgeva nemmeno che io ero fra il

pubblico. Come avrebbe potuto notarmi, pensavo, se c’erano sempre tante donne che lo stavano a guardare e che facevano la fila per

salutarlo. Fra di loro c’era anche una fotografa italiana, Tina Modotti, che fra tutte quelle che erano

presenti in quelle riunioni attirava di più la mia attenzione. Nel suo lavoro era una grande professionista, e nella vita

personale era molto indipendente. Con Tina, come con papà, parlavamo di fotografia. In quel tempo lei stava con Julio Antonio Mella, «il mio dolce rivoluzionario cubano», come diceva lei. Quando li si vedeva insieme uno non sapeva quale dei due

aveva il ruolo che tradizionalmente viene affidato agli uomini, data la vita di

avventura e libertà che Tina aveva alle sue spalle. Il paragone fra i due metteva in risalto quei

contrasti.

«Cara compagna, il dovere storico di cambiare la mentalità di uomini e donne è nelle nostre mani», mi diceva Tina. Le chiedevo come bisognava fare e mi rispondeva che avremmo

dovuto agire organizzandoci in cellule, trasmettendo la nostra ideologia

comunista alle donne che per molti secoli erano restate cieche.

«Conta pure su di me – le rispondevo – ma ricordati che sono malata». Invece, secondo lei, il messaggio della mia pittura rappresentava già un grande contributo alla causa.

La forte personalità di Tina emanava dalla sua presenza e dalla sua conversazione e l’ho ammirata fin da quando l’ho conosciuta; è stata una delle poche donne che ho considerato interlocutrici dei miei

ragionamenti e delle mie elucubrazioni. Qualche volta ci incontravamo da sole

per mostrarci i figli della nostra creatività artistica; ci burlavamo degli uomini e molto spesso azzardavamo delle

incursioni nel magnetismo dell’una e dell’altra: lei nella psicologia dei miei ritratti, io nel profondo messaggio delle

sue fotografie.

C’era un certo qual vincolo intimo che ci univa e che era la cosa più importante nel mio rapporto con lei; e poi tutte e due eravamo prese dal

fascino di Diego. Un giorno, prima che io cominciassi a uscire con lui

ufficialmente, avevo detto a Tina quanto lo ammirassi ma non avevo trovato

affatto consolante sapere che non ero la sola. In verità non si stava riferendo solo a lei perché era assolutamente evidente che la stessa cosa la provavano moltissime donne che

lo conoscevano. Tina era una gran signora e molto osservatrice. È un peccato che la nostra amicizia si sia raffreddata per l’auto-espulsione di Diego dal partito comunista, che lei non aveva mai accettato.

Era un’epoca di molta confusione per le incomprensioni fra quelli del gruppo e dopo

quel fatto non ci siamo più riviste. Senza volerlo, il mio sentimento di amicizia verso Tina si andava

diluendo. Diego aveva le sue ragioni quando si dispiaceva per quella rottura

perché le voleva bene e l’ammirava; diceva di lei: «Quando vali qualcosa o ti odiano o ti amano».

Anche Diego era molto odiato e molto amato. Persino le stesse persone, in

diversi momenti, avevano sentimenti contraddittori, a cominciare da me, perché lui era una di quelle persone intriganti e aggressive che lasciano la loro

impronta nella vita degli altri. Egoista e superbo, sembrava che niente

sfuggisse al suo sguardo; ma d’altra parte, era l’essere più tenero che si possa immaginare. È stato sicuramente per tutto questo insieme di cose che mi sono innamorata di

lui.