1.

’A casa è umile ma onesta

Battuta dello sketch Annunciazione de La Smorfia.

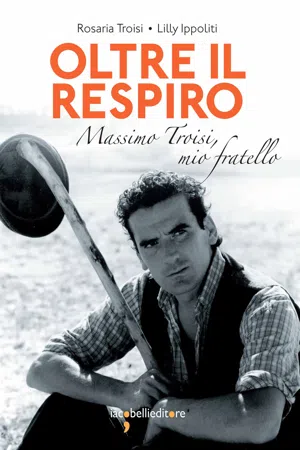

Era una sera del 1953. Avevo otto anni ed ero stata accolta nel lettone di mia zia, che dormiva nella stanza da letto attaccata a quella dei miei genitori. Mentre tendevo l’orecchio per capire cosa stava accadendo dall’altra parte della parete, all’improvviso sentii la voce gioiosa di nonno Pasquale che esclamava: «’O purciell’! ’O purciell’!». Era nato mio fratello, Massimo. Pesava cinque chili e il nonno fu il primo a prenderlo fra le braccia. Era un bambinone pieno di vita e aveva sempre così tanta fame che presto il latte di mia madre cominciò a non bastare più. Lei si arrese a integrarlo con quello in polvere e poiché persino la capienza del biberon stava diventando insufficiente, lo sostituì con una bottiglia di birra, su cui applicò un ciucciotto. Da lì Massimo iniziò a poppare, crescendo forte e robusto.

Custodisco gelosamente una vecchia foto di giornale un po’ sbiadita: è una pubblicità della Mellin, il latte in polvere che ha nutrito generazioni di bambini. Il piccolo testimonial è proprio Massimo. Quando aveva pochi mesi, nostra madre aveva provato per gioco a inviare la sua foto e loro l’avevano pubblicata, con sua grande sorpresa e immenso orgoglio.

All’epoca nessuno di noi avrebbe mai pensato che quello potesse essere un segno premonitore del destino di Massimo. Ironia della sorte, quella con il latte Mellin fu la sua prima e ultima esperienza in pubblicità, e in tutta la sua carriera Massimo non volle mai legare la sua immagine a prodotti commerciali. Negli anni Ottanta rifiutò un’offerta da capogiro da parte di un noto marchio di caffè. E di proposte simili ne arrivavano di continuo, ma lui non cedeva. In fondo Massimo ha sempre avuto le idee molto chiare, e non voleva essere ingabbiato in un cliché che associasse il suo volto di illustre napoletano al caffè. Perché il suo è stato un continuo tentativo di capovolgere i cliché e di dare alla napoletanità un nuovo volto, svuotandola del folclore spicciolo e facendone emergere un disagio esistenziale in cui tutti si sarebbero potuti riconoscere. Con quel suo modo di trascinare le parole che sfiorava la balbuzie, con quel toccarsi ossessivamente il sopracciglio, come se fosse un tic, trasformò la maschera di Pulcinella, e nella carrellata di macchiette cristallizzate nell’immaginario comune – il napoletano guappo, camorrista, pizzaiolo e suonatore di mandolino – Massimo fece irruzione con un napoletano diverso: inibito, umile, goffo, timoroso di sbagliare e senza mai una risposta pronta.

Se non avesse dato vita a questo personaggio probabilmente sarebbe passato inosservato fra i tanti comici del momento. Invece, senza retorica, riuscì a rendere Napoli un pretesto per parlare di un malessere sociale diffuso, in modo profondo e senza falsi intellettualismi.

Massimo ha dato voce così a quei napoletani che non riescono a esprimersi, e non perché siano balbuzienti o non abbiano idee, ma perché si sentono schiacciati da personalità più forti, perché non hanno avuto la fortuna di arricchirsi dal punto di vista culturale, o perché eccedono in umiltà: gente come lui, come i miei fratelli e come molte altre persone che vivono attorno a me. Ha puntato il riflettore sulla loro “normalità”, senza cercare stratagemmi eclatanti per riabilitarli agli occhi di una certa Italia. Senza calcare mai la mano, Massimo ha delineato l’immagine di un napoletano insoddisfatto ma mai disperato, che è legato in maniera contraddittoria al bagaglio culturale della sua città, rinnegandolo e al tempo stesso ricercandolo. Perché Napoli era una parte di sé.

Massimo è nato a San Giorgio a Cremano, un piccolo paese stretto tra il mare e il Vesuvio, un posto per così dire fuori mano, che allora più che mai era una periferia all’ombra di Napoli.

All’epoca vivevamo nella casa in piazza Tarallo, che anni dopo diventò piazza Garibaldi. Nonostante quel cambiamento portasse un senso di spaesamento ai suoi abitanti, nessuno osò protestare. Garibaldi è Garibaldi per carità. Nel 1997, però, “don Peppino” fu pronto a farsi cento metri più avanti cedendo la piazza a mio fratello, uno dei ragazzi di quella piazza che, senza armi e senza flotta, è riuscito a esportare la sua cultura originaria oltre oceano, portando alla ribalta, e non per episodi di sangue e di camorra, una paese vicino Napoli chiamato San Giorgio a Cremano. E quando quella piazza è diventata piazza Massimo Troisi, la nuova denominazione è stata accolta col beneplacito di tutti i compaesani.

Abitavamo in quello che chiamavano “’o palazz’e Bruno miezz’e Tarall”1, un palazzone di sei piani rimasto in piedi fino al 1978. Vi erano lunghi ballatoi su ognuno dei quali si affacciavano le porte di due appartamenti. Nel nostro, al terzo piano, abitavano anche i nonni e gli zii.

Il cortile interno del palazzo ospitava a pianterreno l’angusta abitazione del portiere, Carmeniell’ ’e Bruno, e la sua numerosissima famiglia. C’era poi l’area comune del cortile dove noi bambini ci intrattenevamo a giocare. Le voci gioiose e i pianti capricciosi si univano al chiacchiericcio degli inquilini dello stabile e alle canzoni ascoltate a tutto volume con finestre e balconi spalancati. Di giorno, il cortile era anche l’area di parcheggio della bancarella di Carmeniell’, che nel tardo pomeriggio la trasportava sulla piazza per vendere meloni e fichi d’India d’estate, castagne cotte d’inverno.

Chi abitava nel palazzo Bruno non viveva rinchiuso nel suo appartamento ma in simbiosi con tutto ciò che avveniva all’esterno, così che la piazza, “miezz’e Tarall’”, era davvero un’appendice della nostra casa.

Mentre ero giù insieme alle sorelle e alle mie compagne, mi piaceva e mi rassicurava la presenza dei nostri familiari che, dal balcone, non ci perdevano mai di vista. Non sarebbero mai riusciti a dormire sapendoci fuori, così la sera appena ci chiamavano, noi bambine dovevamo rientrare. Io provavo un po’ di invidia per i miei fratelli ai quali era concesso di rimanere a giocare sempre più a lungo. Li sentivo mentre si radunavano per mangiare l’ultima fetta di melone offerta da Carmeniell’, poi mentre si lavavano le mani sotto la fontanella, cominciavano a spruzzarsi l’acqua e a fare schiamazzi e quelle risate mi arrivavano attraverso le imposte chiuse quasi come un dispetto.

Siamo cresciuti molto uniti e la famiglia ha avuto per noi valore al di sopra di tutto, facendoci sentire forti e invincibili. Ancora oggi è evidente quanto ci assomigliamo nei comportamenti, nei gesti, persino nelle espressioni. Io, Massimo, Annamaria, Vincenzo, Luigi e Patrizia: sei fratelli cresciuti senza merendine e con giochi inventati. Fra di noi si creavano alleanze a seconda delle età e Massimo per esempio era molto legato a Patrizia, la più piccola. Avevano l’abitudine di giocare con una palla di carta nella camera da letto dei nostri genitori. Quando facevano cadere i pendenti del lampadario con le pallonate, Massimo e Patrizia diventavano complici e anche quando di quei pendenti ne rimasero solo due, nessuno di loro avrebbe mai confessato.

La complicità fra me e Massimo passava attraverso altre forme di condivisione. Entrambi, fin da bambini, siamo stati molto curiosi di quello che succedeva nel mondo. Mio padre, ferroviere, di ritorno dal lavoro portava a casa le riviste e i quotidiani che i viaggiatori abbandonavano sui sedili dei treni. Noi allora facevamo a gara a chi riusciva a leggere più notizie memorizzando anche i particolari più marginali della cronaca e tutte le volte che io lo battevo, lui si stupiva di come riuscissi a scovare anche la notizia più nascosta. Da adulti quella curiosità rimase viva e aumentò col piacere della discussione sull’attualità e la condivisione di una certa visione del mondo e della politica.

Siamo stati bambini fortunati perché avevamo intorno a noi adulti teneri e fieri, pieni di dignità e di coraggio.

I nostri genitori formavano una coppia molto unita nonostante le loro diversità. Mio padre era un tipo flemmatico e un po’ all’antica, dotato di un’ironia tagliente. Era spesso fuori casa per via del suo lavoro, che ci ha consentito di vivere in maniera dignitosa nonostante non potessimo concederci il superfluo. Era una persona integra e onesta, si fidava ciecamente di mia madre, una donna vulcanica, piena di curiosità e con una grande predisposizione ai rapporti umani, che lui chiamava “il capo azienda”. Quante volte siamo rimasti lì, zitti e incantati, a sentir raccontare la loro storia d’amore nata sui campi di calcio.

Nei primi anni Trenta mio padre, Alfredo, originario di Salerno, era arrivato a San Giorgio a Cremano con la famiglia, in seguito al trasferimento di suo padre negli stabilimenti di Pietrarsa. Aveva molto talento per il calcio e finì subito a giocare nella squadra locale della Sangiorgese.

In un’epoca in cui sui muri della città campeggiavano scritte come Credere, obbedire e combattere e le donne venivano educate per diventare angeli del focolare, ogni domenica – in uno stadio pieno di soli uomini – si presentava una combriccola di esuberanti ragazzine che non mancava mai un appuntamento con la squadra del cuore.Arrivavano sugli spalti come in una sfilata: Rosa, con un taglio alla...