- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

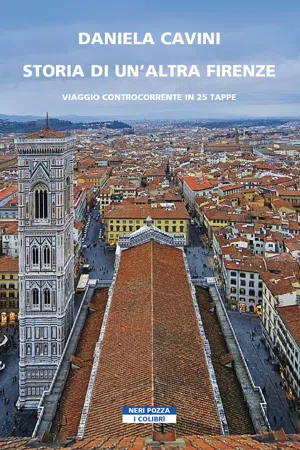

Firenze, città feticcio, strapazzata dall'imperativo turistico, assediata da mandrie di auricolari. Nata e cresciuta all'ombra del Duomo, l'autrice lascia la polis costruita dagli avi per vivere fra guerre e campi profughi come addetta stampa della Commissione Europea. È a Sarajevo mentre la Nato bombarda la Serbia, a Belgrado quando la rivoluzione abbatte Miloševi?, a Beirut mentre Israele cannoneggia il Libano e a Damasco ad accogliere i rifugiati iracheni.

Ma quando nascono due gemelli, decide di lasciare l'ultima tappa del suo peregrinare – Amman – e di tornare a casa. Qui quasi casualmente si trova a incontrare per la prima volta il passato della sua città. Uno sguardo maturato da anni di macerie, avido di riparazione, si pone in modo nuovo rispetto alle pietre fra cui era venuto al mondo. É un incontro che non smette più di accadere. Inizia la ricerca smaniosa di luoghi e informazioni, di visite guidate, letture, studi notturni: ogni angolo custodisce un racconto, ogni manufatto porge un segreto. Il vecchio territorio prende lentamente una forma nuova. Risalendo alle origini, collegando i significati, la giornalista si addentra in una città quasi "accessoria": non sono i capolavori assoluti ad attirarla, ma i luoghi secondari, quelli senza fila all'ingresso, quelli tenuti aperti poche ore al giorno, o pochi giorni al mese, magari da volontari.

È una trama corale, la storia di un'altra Firenze, un intreccio che unisce tanti punti minori, smarriti all'ombra di idoli ingombranti, eppure parte dello stesso tessuto, di un patrimonio stratificato dal tempo, impreziosito dall'arte, costruito pezzo per pezzo, strada per strada. Venticinque siti restituiti dalle origini ad oggi, un ordito a scacchiera che parte dalle gualchiere di Remole – opificio medioevale dove la forza del fiume è sfruttata per convertire la lana in tessuto pregiato – e finisce a Villa Salviati, sede dell'archivio storico dell'Unione Europea. In mezzo ci sono oratòri preziosi tenuti in vita dalla testardaggine di preti ribelli, antiche scuole custodi della storia della scienza, parchi botanici unici al mondo, cenacoli dove una tavolata fra amici soppianta la Crocifissione, corridoi soprelevati per nascondere l'infermità dei potenti, chiostri che uccidono il Rinascimento.

Uno slalom fra arte e storia, scienza e economia. Ma soprattutto un racconto di uomini, il cui lavoro continua a riscattare nei secoli l'insita barbarie vincolata alla specie umana.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Storia di un'altra Firenze di Daniela Cavini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia italiana. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia italianaXIX

Il Museo di Storia Naturale

Tutta la natura in un sol luogo

È il primo museo scientifico d’Europa, e anche il primo ad aprire le porte al pubblico, in Palazzo Torrigiani: «il popolo di città e il contado possono essere introdotti purché pulitamente vestiti». Nasce nel 1775 per il volere del granduca Pietro Leopoldo, e coltiva l’ambizione di un sapere enciclopedico. Vuole mostrare tutto a tutti: i fossili della terra e le stelle nel cielo, le piante e gli animali, e soprattutto lui, l’uomo. Lo fa con le cere anatomiche, costruite calcando fino a duecento cadaveri per tirar fuori un solo pezzo. Ma lo fa anche con armi e oggetti musicali, monili e armature. Negli anni le collezioni si allargano, il Reale Museo di Fisica e Storia Naturale non basta più: si devono cercare nuovi spazi. Oggi i reperti sono dieci milioni, suddivisi nelle varie sedi cittadine. Si va dai tesori dell’ultimo viaggio di James Cook ai mammut del Valdarno; dall’ominide di Baccinello vecchio di sette milioni di anni alle migliaia di crani umani conservati a Palazzo Nonfinito. «Niente di ciò che appartiene all’Uomo ci è estraneo – scrive Paolo Mantegazza, il fiorentino fondatore dell’Antropologia – accanto al cranio c’è il pensiero, accanto all’utero, Saffo. E accanto al muscolo del cuore, il cuore del muscolo».

Quando il diletto del principe diventa la cultura del terzo stato

Tutta la natura raccolta in un sol luogo. È il primo museo scientifico d’Europa, voluto per abbracciare l’intero sapere naturalistico del Settecento: i frutti del creato insieme a quelli dell’ingegno umano. Un inventario enciclopedico, «ordinato secondo le leggi immutabili ed eterne fissate fra gli esseri». Una raccolta utile a esplorare la terra (con la mineralogia), scrutare il cielo (con l’astronomia), e analizzare gli abitanti del pianeta, e dunque studiare gli animali (con la zoologia), classificare le piante (con la botanica) e raccontare l’uomo (con l’anatomia comparata e i manufatti esotici). Nasce a Firenze nel 1775, ed è il primo museo europeo ad aprire le porte al pubblico. Anche questa, una novità assoluta.

Il suo nucleo più antico è il Giardino dei Semplici, l’Orto botanico voluto nel 1545 da Cosimo I dei Medici per studiare le piante medicinali. Torna il nome dei Medici, come sempre quando si parla di collezioni. Sono loro i primi a raccogliere le meraviglie del mondo, in tutti i settori. Cominciano con le piante, e continuano con gemme preziose, monete, cammei antichi. E naturalmente gli oggetti esotici.

A partire dalla metà del Cinquecento, vascelli carichi di piante sconosciute e manufatti stravaganti approdano sulle coste europee dal Sud America. Il mito dell’Eldorado nutre il collezionismo dei potenti, l’esibizione di oggetti rari diventa svago ricercato nelle corti, e i regnanti fiorentini non fanno eccezione. Appartengono ai Medici il mantello di penne dei sacerdoti del dio Sole proveniente dal Brasile, o i propulsori di frecce aztechi, tesori raccolti nella Tribuna degli Uffizi, dove la famiglia raduna le meraviglie della natura e della mano dell’uomo artefice, quadri e statue, cristalli e porcellane. Un tesoro legato a Firenze dal testamento di Anna Maria Luisa de Medici. Un patrimonio di mirabilia che a un certo punto non è più sufficiente accumulare.

Ci vuole la visione illuminata del granduca Pietro Leopoldo di Lorena per il passo successivo: addio collezionismo individuale, addio esclusivo diletto del principe. È tempo di schiudere le porte della cultura, aprirsi alla ricerca, e al mondo. Siamo in pieno Illuminismo, il progetto del granduca è straordinariamente innovativo, e si basa sull’unità del sapere. Leopoldo vuole passare dalla pura raccolta dei reperti allo studio delle “produzioni naturali”, poi alla didattica, e infine all’applicazione pratica della ricerca, in una sorta di circolo virtuoso di conoscenza. Ma il regnante va oltre, decide di aprire le collezioni al pubblico: solo innalzando il livello di istruzione dei sudditi il suo Regno potrà perseguire la modernità.

Così il 21 febbraio 1775 nasce il Reale Museo di Fisica e Storia Naturale. Sono trentacinque sale ricavate nelle antiche case dei Bini divenute Palazzo Torrigiani, in via Romana. Qui confluiscono i tesori per lo più conservati agli Uffizi, dalle collezioni medicee agli strumenti di Galileo Galilei; dalle raccolte di Niccolò Stenone alla sfera armillare di Antonio Santucci; dagli strumenti nautici di Robert Dudley agli erbari di Pier Antonio Micheli. Tutti i regni sono inclusi, dal vegetale all’animale.

«Questo nascente museo abbraccia non solamente tutta la natura nella sua più grande estensione – scrive il direttore Felice Fontana – ma ancora tutto ciò che di più bello, di più utile e ingegnoso hanno saputo gli uomini ritrovare o immaginare di grande». Nella partita per la direzione dell’istituto, il trentino Fontana prevale sul candidato fiorentino, il botanico Giovanni Targioni Tozzetti, il migliore naturalista in città, chiamato dieci anni prima dai Lorena a riordinare le collezioni degli Uffizi. Targioni Tozzetti aveva prodotto un catalogo con 3.450 reperti fra fossili, piante e animali, e lo concludeva auspicando la costituzione di un museo «da far godere al pubblico». Ma, al momento di scegliere un direttore per quell’istituzione che lo scienziato aveva per primo immaginato, Pietro Leopoldo gli preferisce Fontana: forse per la (presunta) capacità di dare vita a una struttura moderna, di reperire gli strumenti per i laboratori, e gestire quella che si annuncia a tutti gli effetti come una macchina molto complessa.

Un sapere senza intermediari: tutti possono conoscere tutto

Totale l’appoggio del granduca al direttore, a cominciare dalla filosofia di base: se obiettivo della scienza è il miglioramento delle condizioni di vita dei popoli, le collezioni non sono solo materiale da esposizione, o didattico. I risultati degli studi devono «essere utili all’avanzamento delle scienze», «alla comodità dell’uomo». E non solo.

Gli oggetti esposti – scrive Fontana – saranno forniti di spiegazioni in modo tale da «essere resi parlanti da per loro»: lo scopo è che ciascun visitatore possa «conoscere tutto da solo, senza professore». È la lezione di Diderot e degli enciclopedisti francesi: tutti possono accedere al sapere senza intermediari, vedendo con i propri occhi le conquiste della scienza e della tecnica. È l’Illuminismo che si incarna, passando dalla teoria alla pratica.

Così, per la prima volta in Europa «il popolo di città e il contado possono essere introdotti, purché pulitamente vestiti» all’interno di una struttura museale. Due sono i turni, alle 8 e alle 10, per gruppi di venticinque persone al massimo. Nel biglietto d’ingresso si avverte che «passati 4 o 5 minuti dopo l’ora prefissa, l’accesso non sarà più possibile». Ed entra, il popolo. Solo in un anno arrivano 7.000 visitatori, e tre su dieci sono donne: un dato straordinario, considerati i tempi. Non solo: a fronte dei 278 nobili e 630 chierici, fanno impressione i 5.891 appartenenti al terzo stato, l’84% dei visitatori. È uno degli scopi del granduca: aprire la scienza alla forza borghese del suo Regno, interessarla, istruirla. Una vera e propria funzione pedagogica, necessaria alla sua visione riformista.

In poco tempo il museo diventa un’istituzione scientifica riconosciuta a livello internazionale. In dieci anni i visitatori salgono a quota 20.000. Fontana affronta di petto e risolve i problemi più diversi, per esempio la necessità di macchinari per dimostrare le leggi della meccanica galileiana nel Gabinetto di Fisica: là dove non arriva con gli acquisti, disegna egli stesso gli strumenti necessari, e non avendo la manodopera specializzata, è lui a formare una nuova generazione di meccanici in grado di costruire le macchine.

Una zona del museo è dedicata ai microscopi, una alle ampolle di chimica, un’altra agli strumenti antichi, inclusi quelli dell’Accademia del Cimento. Imponente la raccolta dei prodotti naturalistici, dai minerali ai fossili, dalle piante ai fiori. E poi c’è l’uomo, quello al centro di tutte le cose, ma anche anello nella catena degli esseri viventi. L’uomo come materia viva analizzata, decifrata. Sezionata.

Quei corpi riprodotti in cera, orrendi e straordinari

Il settore delle anatomie in cera è la vera meraviglia del museo: è Felice Fontana a istituirlo, è lui ad assumere il modellatore che fa miracoli, Clemente Susini. Muscoli e organi interni, occhi e orecchi, naso e cuore, tutto è studiato e riprodotto con una fedeltà sorprendente. Ancora oggi gli scienziati si chiedono come sia stato possibile realizzare qualcosa di così anatomicamente perfetto.

I corpi provengono da Santa Maria Nuova e, poiché non esistono celle frigorifere o altro, c’è un continuo bisogno di materiale nuovo. Per realizzare una sola statua ci vogliono anche duecento salme: lo “spazzino” ufficiale è incaricato di trasportarle avanti e indietro, in apposite ceste. Curiosa la supplica di Giacinto Guidetti, che nel 1792 chiede al granduca «un cappello incerato, un cappotto e un paio di stivali, acciò che nell’andare a prendere i cadaveri allo Spedale e a riportarli, mi possa difendere dall’acqua e dal freddo».

Una volta arrivato nei locali di via Romana, il “pezzo” da riprodurre è preparato dai dissettori anatomici. Nasce il calco in gesso, sagomato direttamente sulle ossa quando si tratta di una zona scheletrica, oppure su una copia in creta quando si lavora sulle parti molli. Il calco è poi riempito di cera fusa, mescolata a olio, trementina e coloranti triturati (fra cui la polvere d’oro!) per ottenere la consistenza e il colore voluti. Da uno stesso calco si possono estrarre molte copie; solo così si spiega la capacità dell’officina fiorentina di provvedere alle richieste che la inondano da scuole mediche e università di tutta Europa. Da Vienna, per esempio, l’imperatore chiede 1.200 pezzi, che gli costano 30.000 fiorini e vengono consegnati a dorso di mulo nel 1786. Persino Napoleone è così affascinato dalla manifattura fiorentina da ordinare quaranta casse di cere: per un disguido burocratico il materiale destinato a Parigi si ferma a Montpellier, dove è bloccato dai capovolgimenti della Storia, e dove rimane, tutt’oggi visitabile.

Una volta aperto il calco, la cera è ripulita e completata con organi, vasi sanguigni e nervi, realizzati separatamente su lastre di marmo e applicati sul pezzo base. Se si tratta di una statua, le varie parti vengono assemblate su un’armatura in ferro. Tocco finale, una spennellata di vernice, e il lavoro è concluso.

Ogni preparato è un trattato tridimensionale di anatomia a uso di studenti e curiosi. Ma è anche un’opera d’arte, in cui la scienza sembra quasi offrire un pretesto alla magnificenza dell’esecuzione. Firenze conserva oggi 513 urne originali, per un totale di 1.400 modelli. Il più famoso è probabilmente la Venere, splendida, dolente rappresentazione femminile, l’unica scomponibile, sezionata nelle sue parti più intime, raccontata persino nella gravidanza: la cera giace sdraiata su un lenzuolo di seta in una teca di legno, le labbra lucide, gli occhi lontani. È costruita a “strati”: gli organi le possono essere sottratti fino ad arrivare all’utero, al cui interno è rannicchiato un piccolo feto.

Ma la cera che continua a impressionare di più è quella dello Spellato, anche lui reclinato nella sua teca, appoggiato su un gomito in posa michelangiolesca, incartato in un reticolo di vasi, gli occhi sbarrati verso il cielo in una muta espressione di domanda. Così vivo da far rabbrividire. Straordinario e orrendo nel suo dolore. «Nauseante», lo definisce Herman Melville, quello di Moby Dick. «Me ne sono andata con una sensazione di repulsione che non mi ha più abbandonata», scrive la contessa Marguerite Blessington dopo una visita alle cere, «Non è opportuno che si abbiano sotto gli occhi i disgustosi dettagli dell’anatomia animale, in tutte le loro spaventose e laide verità e nudità».

Opposti i pareri di molti altri, intellettuali, artisti, semplici cittadini. «L’anatomia plastica è stata portata avanti a Firenze da lungo tempo – scrive Goethe – ma da nessuna parte si può intraprendere con altrettanto successo come là, dove per natura sono pienamente attivi scienza, arte, gusto e tecnica». «Nulla di più acconcio, di più preciso, di più istruttivo – gli fa eco Stendhal dopo una visita al museo – osservo con la curiosità dell’incompetente muscoli e nervi rappresentati con estrema chiarezza».

Viva i progetti scientifici per l’utilità pubblica: i parafulmini

Se le cere sono la grande attrattiva del museo, a migliaia i visitatori accorrono richiamati da quello che è il suo vero punto di forza: osservare tutto il mondo naturale sotto uno stesso tetto.

Dopo aver sfiorato la terra e i suoi abitanti, lo sguardo si volge infatti verso il cielo: l’ultima tappa del percorso museale prevede l’ascesa sul torrino della Specola, l’osservatorio astronomico puntato verso le stelle. Ma qui i lavori vanno a rilento, soprattutto a causa di una diatriba che oppone Fontana al giovane Giovanni Fabbroni. Quest’ultimo è convinto che il centro città non sia un luogo adatto per osservare il cosmo, e vorrebbe spostare l’osservatorio in collina. Il direttore si oppone fermamente: le collezioni devono rimanere unite, egualmente fruibili nella loro fisicità, per poter “parlare” al pubblico. Per essere immediatamente comprensibili, nel proprio messaggio universale. Vince il direttore Fontana, e pur con molti anni di ritardo, il torrino viene finalmente inaugurato.

Intanto la raccolta museale continua a crescere in modo unitario: nel tempo si arriverà a oltre dieci milioni di reperti. Accanto agli scheletri fossili di grandi mammiferi ci sono le raccolte di farfalle, i cristalli di tormalina, le spettacolari maschere maori, i gioielli etnici dei popoli nativi, gli erbari cinquecenteschi. In campo biologico i campioni si rovinano in fretta: ecco spiegata la fervida attività di produzione di fiori, frutti e piante di cera, che si affiancano alle preziose statue di Susini. Palazzo Torrigiani diventa una delle principali attrattive di Firenze, tappa obbligata del grand tour.

Intanto vari progetti maturano «per l’utilità pubblica», da quello sui parafulmini alla raccolta dati meteorologici per misurare la salubrità (oggi si direbbe l’inquinamento) dell’aria. Fontana ipotizza di istituire un’accademia che innalzi la valenza scientifica delle collezioni, ma il granduca rifiuta di finanziare l’ennesima istituzione, vuole che ci si concentri sul museo e sul suo funzionamento. L’accademia sparisce dai programmi – se non dai pensieri – ma qualcosa si è incrinato con Fontana che certo, accettando l’incarico di direttore, ambiva al ruolo di grande scienziato, e non si aspettava di finire a fare il sommo burocrate.

Il crescente carico di lavoro amministrativo infatti lo esaspera, frustrando le sue ambizioni di ricerca. La tensione si risolve con l’ascesa di Fabbroni, l’allievo che scalza il maestro, prendendo in mano l’istituzione. Con lui e con i nuovi tempi la tradizione illuminista sbiadisce, gli aspetti tecnici, le considerazioni pratiche prendono il sopravvento. La prima Rivoluzione industriale si è messa in moto, ed è un treno che nessuno vuole perdere. Mentre in Inghilterra le macchine tessili e metallurgiche divorano il vapore, il continente è travolto dal ciclone napoleonico. Un batter d’occhi e già ci si sveglia nell’Ottocento.

Quando gli scienziati italiani parlano di rivoluzione in pausa caffè

Passata la parentesi francese, i Lorena riprendono le redini della Toscana. A Ferdinando III tocca il trono, mentre il figlio Leopoldo, gracile di salute, è tenuto lontano dagli affari di governo, e lasciato libero di dedicarsi a ciò che gli piace: una predilezione per la scienza i cui frutti si raccolgono una volta divenuto granduca.

Il giovane principe ha una vera passione per Galileo Galilei: è lui ad andare a caccia delle lettere dello scienziato, nell’Archivio Mediceo o sul mercato antiquario. È lui a mettere insieme gli strumenti, i manoscritti, gli atti originari e il diario dell’Accademia del Cimento. Obiettivo: creare una Tribuna all’interno del Museo Regio, una sorta di tempio laico, in omaggio al grande scienziato «che sia dedicato a quel grande filosofo, genio sublime – scrive Leopoldo nelle memorie – che vedeva avanti il tempo suo, gloria di Toscana». Un vero monumento in cui «raccolti i suoi strumenti, la sua immagine stava nel mezzo, e intorno effigiati i figli della scienza, i grandi suoi discepoli, e nelle pareti dipinte e scolpite, le esperienze di questi nell’Accademia del Cimento [...]». Un tributo a Galileo, certo. Ma anche alla grandezza della Toscana, al suo ruolo-faro nella scienza, nella cultura, nelle arti.

E non a caso la Tribuna viene inaugurata nel 1841, in occasione della Riunione degli Scienziati Italiani, a Firenze. È la terza volta che la comunità scientifica si raduna, e ancora una volta è la Toscana ad aprire le porte. È stato proprio Leopoldo a dare ospitalità al primo congresso, due anni prima a Pisa, attirandosi le pesanti critiche dell’Austria e di altri Stati italiani. Ma per il granduca, da vero mecenate, è un’occasione irripetibile. Può dare una spinta al progresso scientifico, riaffermare il ruolo della Toscana. Posizionarsi come nume tutelare degli scienziati.

In realtà, non è un mistero che in pausa caffè l’unità nazionale della scienza scivoli verso quella della patria. Nelle sessioni si parla di fisica o matematica, fuori dai lavori il tono si fa più politico, e più prepotente l’esigenza di riforme. La nona (e ultima) riunione, a Venezia, si conclude con l’irruzione della polizia austriaca e la fine dei lavori: è il 1848, il clima è di fervido patriottismo, la polveriera risorgimentale sta per esplodere.

Ma nel 1841 Firenze è un altro mondo. Sono oltre ottocento gli scienziati che dopo la messa in Santa Croce, e la cerimonia d’apertura nel salone dei Cinquecento, raggiungono il Regio Museo per l’inaugurazione della Tribuna. Gli esimi invitati scorrono nelle due grandi sale, coperte l’una da una cupola di vetro, l’altra da una volta a crociera; sfilano davanti ai due cannocchiali di Galileo e alla lente con cui furono scoperti i satelliti di Giove, al compasso di proporzione e alla calamita armata. Contemplano persino il dito dello scienziato, conservato in un’urna di vetro. Un...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Collana

- Frontespizio

- Colophon

- Sommario

- Introduzione

- Le gualchiere di Remole

- L’Oratorio di San Sebastiano dei Bini

- Orsanmichele e San Carlo dei Lombardi

- Il Museo dell’Istituto degli Innocenti

- Il Cenacolo di Sant’Apollonia

- Palazzo Rucellai

- Il Cenacolo del Fuligno

- Il Chiostro dello Scalzo

- I luoghi della Santissima Annunziata

- Il Cenacolo di San Salvi

- Cappelle Medicee: la Sacrestia Nuova

- L’Orto botanico

- Poggio Imperiale

- Casa Vasari

- Il parco e la villa di Pratolino

- Il corridoio segreto del Museo Archeologico

- La Biblioteca Magliabechiana degli Uffizi

- L’Osservatorio Ximeniano

- Il Museo di Storia Naturale

- L’Archivio di Stato

- Piazza della Repubblica: la demolizione del centro storico

- La Fondazione Scienza e Tecnica

- Palazzo Grifoni Budini Gattai

- Casa Martelli

- Villa Salviati

- Ringraziamenti

- Nota bibliografica

- Mappa della città

- Scopri l'autore