![]()

1

ANIMAZIONI RIBELLI, RIBELLIONI ANIMATE

Le galline si ribellano!

Signor Tweedy in Galline in fuga

I film di animazione per bambini danno il meglio di sé nel regno del fallimento. Per accattivarsi il pubblico infantile, un film animato non può occuparsi solo del successo, del trionfo e della perfezione. L’infanzia, come molte persone queer sanno bene, è una lunga lezione sull’umiltà, l’imbarazzo, il senso del limite, e su ciò che Kathryn Bond Stockton chiama «crescere di traverso».1 Secondo Stockton, in una società che rivela, attraverso i suoi onnipresenti programmi educativi per bambini, che l’eterosessualità non «nasce» da sola, ma al contrario «si fa», l’infanzia è nella sua essenza un’esperienza queer. Se tutti fossimo già in partenza normativi ed eterosessuali nei nostri desideri, orientamenti e modi di essere, allora probabilmente non avremmo bisogno di essere guidati in maniera così severa dai nostri genitori verso il nostro comune destino di matrimonio, riproduzione eterosessuale e accudimento dei figli. Chiunque pensi che i bambini abbiano bisogno di essere formati, deve ammettere e presumere che siano «già da sempre» anarchici, ribelli, fuori luogo e fuori tempo. Oggi i film di animazione hanno successo, credo, finché riescono a parlare a quella bambina turbolenta, al bambino o alla bambina che vede la sua famiglia e i suoi genitori come il problema, che sa che c’è un mondo molto più grande là fuori, oltre la sua famiglia, se solo potesse raggiungerlo. I film di animazione sono per quei bambini e quelle bambine che credono che le «cose» (giocattoli, animali non-umani, rocce, spugne) siano vive quanto noi, e che sanno intravedere altri mondi sottostanti o sovrascritti al nostro. Sicuramente, questa idea dei mondi altri è sempre stata un punto di forza della letteratura per l’infanzia: le storie di Narnia, tanto per fare un esempio, rapiscono il piccolo lettore e la piccola lettrice offrendo loro di accedere a un mondo nuovo attraverso il fondo dell’armadio. Tuttavia, mentre molta letteratura per l’infanzia offre un mondo nuovo che somiglia troppo al mondo vecchio che ci si lascia alle spalle, i film animati più recenti si muovono allegramente, e con grande spirito di innovazione, nei territori meravigliosamente infantili della rivolta.

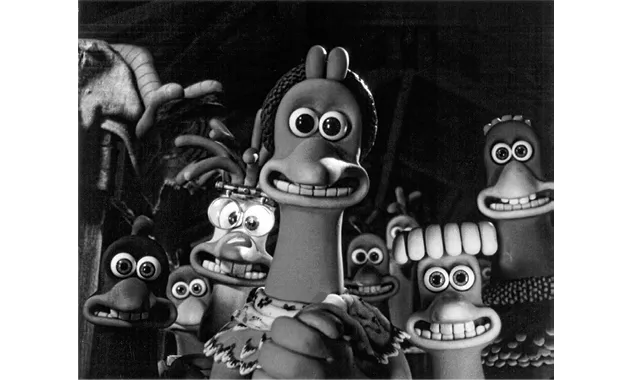

Galline in fuga (Peter Lord e Nick Park, 2000).

Nella sequenza iniziale di Galline in fuga (un classico della claymation, l’animazione in plastilina), il signor Tweedy, un imbranato allevatore, informa sua moglie, ben più efficiente di lui, che le galline sono «organizzate». La signora Tweedy liquida l’idea come una teoria stravagante e gli intima di concentrarsi piuttosto sui profitti: ultimamente – gli spiega – dalle galline non stanno ricavando granché, ed è arrivata l’ora di convertire la loro attività, dalla raccolta di uova alla produzione di tortini e sformati a base di pollo. Mentre la signora Tweedy dunque considera un cambiamento nelle modalità di produzione, il signor Tweedy tiene d’occhio il pollaio, in cerca di indizi che possano far pensare a un piano di fuga. Si predispone così lo scenario per una battaglia fra produzione e lavoro, tra umano e animale, tra capi e impiegati, tra contenimento e fuga. Come tanti film di animazione, Galline in fuga fa derivare molta della sua intensità drammatica dallo scontro fra creature umane e non-umane. La maggior parte dei film di animazione adottano una forma allegorica e aderiscono a uno schema narrativo abbastanza standardizzato. Ma, come dimostra già la sequenza che ho riassunto, l’allegoria e gli standard non sono in linea con i convenzionali schemi del cinema di Hollywood. Al contrario, l’animazione prende due gruppi e li mette l’uno contro l’altro, su fronti opposti, in situazioni che tradiscono una certa somiglianza con ciò che chiamavamo «lotta di classe», e che ci offrono molte possibili storie di rivolta e alternative ai cicli cupi e meccanici della produzione industriale e del consumo. In questa prima sequenza l’intuizione del signor Tweedy che le galline della fattoria si stiano «organizzando» deve vedersela con la convinzione della signora Tweedy che l’unica cosa più stupida delle galline sia lo stesso signor Tweedy. Il sospetto paranoico di lui soccomberà di fronte allo zelo produttivista di lei fino al momento in cui i due dovranno convenire che, in effetti, «le galline si ribellano».

Che insegnamento trarre da questa allegoria marxista in forma di film per bambini, da questa narrazione da fattoria degli animali che ci parla di resistenza, rivolta e utopia in opposizione alle nuove ondate di industrializzazione, con pennuti di plastilina a interpretare il soggetto rivoluzionario? Come succede che queste forme neoanarchiche di narrazione prendano spazio nell’intrattenimento per bambini, e come vengono interpretate dagli spettatori adulti? Più importante ancora: cosa ha a che fare l’animazione con la rivoluzione? E com’è che i temi rivoluzionari nei film animati si collegano a concezioni queer del sé?

Voglio qui teorizzare l’esistenza di un genere di film d’animazione che usa la tecnologia CGI al posto delle tecniche standard di animazione lineare e che, sorprendentemente, mette in primo piano temi legati alla rivoluzione e alla trasformazione. Chiamo questo genere «Pixarvolt», per collegare la tecnologia che lo caratterizza con il suo focus tematico. Argomenti che mai comparirebbero nei film per adulti, in questi film di animazione diventano invece centrali per la riuscita e per l’impatto emotivo della narrazione. Inoltre, cosa forse ancora più incredibile, i film Pixarvolt stabiliscono connessioni, in maniera ora più sottile ora più esplicita, fra rivolta collettiva ed embodiment queer e riescono così ad articolare, in modi in cui né la teoria né la narrativa di consumo sono state in grado di fare, le corrispondenze spesso controintuitive fra «perversione» e lotte sociali. Mentre molti studiosi marxisti hanno definito o sminuito la politica queer come una «politica del corpo», e quindi superficiale, questi film riconoscono che forme alternative di embodiment e di desiderio sono fondamentali nella lotta contro il dominio capitalista. Il queer infatti non è rappresentato come caratteristica di un individuo ma come parte di un assemblaggio di tecnologie di resistenza che includono l’agire collettivo, l’immaginazione, e una specie di inclinazione situazionista a sorprendere e scioccare.

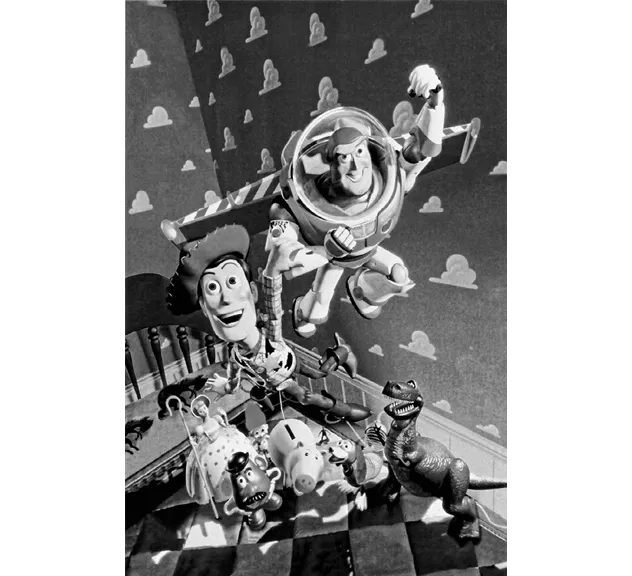

Iniziamo facendoci qualche domanda sul processo di animazione, sul potenziale dell’animazione come genere, e sulle modalità con cui i film Pixarvolt immaginano l’umano e il non-umano, e ripensano le forme di embodiment e le relazioni sociali. A partire da Toy Story, del 1995, l’animazione è entrata in una nuova era. Come molti sanno Toy Story, primo lungometraggio Pixar, è stato il primo film di animazione completamente generato al computer: l’animazione passava così dall’essere una sequenza di immagini bidimensionali a essere uno spazio tridimensionale all’interno del quale le inquadrature in soggettiva e gli effetti prospettici potevano essere resi con una incredibile verosimiglianza. Raccontando una storia archetipica su un mondo di giocattoli che prendono vita quando gli umani non ci sono, Toy Story è stato capace di conquistare il pubblico dei bambini grazie a quel mondo fantastico di giocattoli vivi, e il pubblico degli adulti grazie alla storia nostalgica di un cowboy, Woody, il cui primato nel regno dei giocattoli viene messo in discussione da un modello più nuovo, il futuristico pupazzo spaziale Buzz Lightyear. Mentre i bambini si entusiasmavano davanti allo spettacolo di un baule di giocattoli brulicante di vita che ricordava Lo schiaccianoci, gli adulti si potevano godere un’intelligente sceneggiatura in cui alcuni giocattoli sfruttavano a loro vantaggio la propria «giocattolosità», e altri non si rendevano conto di non essere umani. Tutta la complessa narrazione su passato e presente, età adulta e infanzia, sul vivente e sul macchinico possedeva una dimensione metatestuale che rifletteva sull’insieme delle possibilità narrative impiegate da questa nuova ondata di animazione. Il film inoltre sembrava definire i parametri di un nuovo genere di CGI: Toy Story contraddistingue questo genere come inequivocabilmente maschile (il bambino maschio e la sua relazione con le possibilità falliche e protesiche dei suoi giocattoli maschi), incentrato sulla domesticità (la stanza dei giochi), e invariabilmente edipico (sempre incentrato su dinamiche padre-figlio o, in rari casi, sulla rivalità madre-figlia, come in Coraline). Eppure questa nuova ondata di lungometraggi animati è al contempo profondamente interessata alle gerarchie sociali (genitore-figlio, ma anche possessore-posseduto), piuttosto curiosa delle relazioni fra mondo esterno e mondo interiore (il mondo reale e il mondo tra le mura della cameretta), e alimentato da un vigoroso desiderio di rivoluzione, trasformazione e ribellione (del giocattolo contro il bambino, del giocattolo contro un altro giocattolo, del bambino verso l’adulto, del bambino verso un altro bambino). Infine, come molti film venuti dopo, Toy Story rivela un alto grado di consapevolezza riguardo alla sua stessa relazione con l’innovazione, la trasformazione e la tradizione.

La maggior parte dei film CGI successivi tracciano infatti il loro territorio narrativo in modi incredibilmente simili a Toy Story, e la maggior parte mantiene alcuni aspetti chiave (il tema edipico, per esempio) cambiando però lo scenario – invece della cameretta, le profondità marine o l’aia; al posto dei giocattoli, galline, oppure topi, o pesci, o pinguini; dal ciclo di produzione dei giocattoli ad altre ambientazioni industriali. Quasi tutti restano ancorati al plot che comincia con una situazione di cattività, a cui segue una fuga drammatica, che culmina in un sogno utopico di libertà. Il critico cinico potrebbe individuare in queste narrazioni lo schema dei riti di passaggio normativi del ciclo della vita umana, un libretto di istruzioni che guidi il piccolo spettatore nel percorso dalla cattività dell’infanzia alla fuga dell’adolescenza fino alla libertà adulta. Una lettura più radicale permette però di vedere il carattere utopico della narrazione, il racconto di un cambiamento vero che per il bambino e la bambina può essere ancora possibile e desiderabile. Anche la lettura queer rifiuta di liquidare le tematiche radicali presenti nei film di animazione come «infantili», e lo fa mettendo in dubbio l’ordine temporale che relega i sogni di trasformazione al periodo precedente all’età adulta, e che pretende che l’accettazione del nostro presente disfunzionale sia parte integrante del modo normativo di essere adulti.

Toy Story (John Lasseter, 1995).

In che modo Galline in fuga, un film che parla di «galline ribelli», immagina un’alternativa utopica? Durante un’assemblea nel pollaio, Gaia, la leader delle galline, suggerisce alle sue sorelle che deve esserci di meglio, nella vita, che stare ferme a fare uova per i signori Tweedy, o non produrre uova e finire così dritte sul tagliere da cucina. Descrive allora un futuro utopico, un prato verde (ispirato all’immagine di un adesivo su una cassetta di plastica nel pollaio) dove non ci sono allevatori, non c’è un piano di produzione e non c’è nessuno che comanda. Il futuro che Gaia fa intravedere alle sue amiche di plastilina punta molto sul concetto utopico della fuga come esodo, evocato in modi diversi da Paolo Virno nel suo Grammatica della moltitudine2 e da Hardt e Negri in Moltitudine,3 ma qui non si tratta di un’evasione sul modello delle fughe dai campi per prigionieri di guerra che molti proiettano sulla narrazione di Galline in fuga. Sicuramente il film contiene delle citazioni da La grande fuga, La giungla degli implacabili, Stalag 17 e altri film ambientati durante la seconda guerra mondiale; ma qui la guerra è assente dalla rappresentazione: piuttosto, è fondamentalmente la transizione dal feudalesimo al capitalismo industriale a fare da cornice a questa storia di vita e di morte sul ribellarsi, fuggire dal pollaio, e creare le condizioni per questa fuga partendo dai materiali che si hanno a disposizione. Galline in fuga è diverso da Toy Story perché la questione edipica smette di essere la cornice di riferimento, lasciando il posto alla costruzione di una struttura contro-egemonica gramsciana fatta da galline intellettuali organiche. Nel film assistiamo alla realizzazione concreta di un’utopia anarchica nella forma di uno spazio senza Stato (e senza un allevatore), di un territorio dove non ci sono né recinti né padroni, di una collettività eterogenea (anche se sono quasi tutte femmine) spinta dalla sopravvivenza, dal piacere, e dalla volontà di avere il controllo del proprio lavoro. Le galline sognano in grande e arrivano a questo utopico prato, che intravediamo brevemente alla fine del film, e ci riescono rifiutando una soluzione «naturale» (volare via dal pollaio imparando a usare le loro ali) ed elaborandone invece una ideologica (dovranno impegnarsi tutte insieme per far volare l’aereo che hanno costruito). Galline in fuga rigetta inoltre la soluzione individualistica proposta dal gallo Rocky Bulboa (la cui voce nell’originale è di Mel Gibson) preferendo una logica di gruppo. E per quanto riguarda l’aspetto queer, be’, si tratta di galline, e dunque l’utopia, almeno in Galline in fuga, è un prato verde pieno di femmine pennute con qualche galletto che di tanto in tanto zampetta qua e là. La rivoluzione, per una volta, è femminista e animata.

Amore pinguino

Costruire mondi diversi a partire da nuove forme di socialità a cui possiamo accedere grazie agli animali ribalta il solito espediente letterario che fa dell’animale il perfetto sostituto allegorico da piazzare in ogni favola morale sulle stranezze umane (vedi La fattoria degli animali di Orwell). Molto spesso tendiamo a proiettare mondi umani sulla presunta tabula rasa dell’animalità, e creiamo gli animali di cui abbiamo bisogno per mettere in scena i comportamenti umani nella «natura», nel «mondo selvaggio», o nella «civiltà». Tuttavia, come dimostra l’esempio di Galline in fuga, gli animali dei cartoni animati ci permettono di esplorare nuove idee di umanità e alterità, e immaginari alternativi in relazione a forme di rappresentazione inedite.

Qual è allora lo status dell’«animale» nell’animazione? Animazione, socialità animale e biodiversità possono essere discusse in rapporto al concetto di transbiologia, sviluppato da Sarah Franklin e Donna J. Haraway. Per Haraway, e per Franklin, la nozione di transbiologico si riferisce a concezioni nuove del sé, del corpo, della natura e dell’umano, legate alle ondate di nuovi sviluppi tecnologici come la clonazione e la rigenerazione cellulare. Franklin utilizza la vicenda di Dolly, la pecora clonata, per esplorare i modi in cui la parentela, la genealogia e la riproduzione si ridefiniscono e si concepiscono diversamente in conseguenza della nascita e della morte del soggetto clonato. Franklin elabora il campo del transbiologico a partire dalla teorizzazione del cyborg sviluppata da Haraway nel celebre Manifesto Cyborg, e ritornando ai primi contributi di Haraway sulle estensioni biogenetiche del corpo e dell’esperienza di embodiment. Spiega Franklin:

Voglio suggerire che nello stesso modo in cui il cyborg ci è servito a imparare a vedere un nuovo paesaggio nel quale convergevano biologia, tecnica e informatica, la funzione semiotica che Haraway attribuisce a trans-, quella cioè di mostrare le convergenze che vanno a formare una nuova classe di elementi «naturali», ci può aiutare a identificare come alcuni aspetti della svolta postgenomica nelle bioscienze e nella biomedicina stiano andando in direzione della creazione di un linguaggio dell’immortalizzazione, della rigenerazione e della totipotenza. Tuttavia, rovesciando il riferimento di Haraway all’elemento trans come «eccezione» o come elemento «impazzito» (come negli elementi transuranici), credo che la transbiologia – una biologia cioè che non solo viene alla luce ed è poi coltivata, o che viene alla luce e poi incanalata verso certe forme, ma alla quale viene prima data una certa forma e solo successivamente viene fatta nascere – sia in realtà oggi più la norma che l’eccezione.4

Il transbiologico rende visibili entità ibride o forme intermedie dell’essere che rappresentano sottili slittamenti (o cambiamenti eclatanti) nella nostra comprensione del corpo e delle trasformazioni corporee. La cyborg femmina, il topo transgenico, la pecora clonata studiata da Franklin che ci mostra come la riproduzione venga «ricostruita e riorganizzata», i Tamagotchi studiati da Sherry Turkle, così come le nuove forme di animazione che sto qui prendendo in considerazione, mettono tutti in questione – cambiandone la posizione, i termini e il significato – le frontiere artificiali che separano umani, animali e macchine, gli stati di vita e di morte, l’essere animati e il venire animati, il vivere, l’evolvere, il diventare e il trasformarsi. Tutti questi fenomeni inoltre non accettano l’idea dell’eccezionalismo umano, riconducendo in maniera decisa l’uomo all’interno di un universo che prevede molteplici modalità di esistenza.

L’eccezionalismo umano si manifesta in varie forme. Può presentarsi come una semplice fiducia nell’unicità e nella centralità dell’umano all’interno di un mondo condiviso con altre forme di vita; ma può anche comparire attraverso forme grossolane e brutali di antropomorfismo: in questo caso l’essere umano proietta sull’animale tutte le proprie ottuse, indiscusse credenze sulla vita e sul vivere, e pazienza se l’animale adotta in realtà delle modalità di vivere e di condividere lo spazio molto più creative, o perlomeno più sorprendenti. Per esempio, in uno dei contributi che ha riscosso più successo tra quelli apparsi in «Modern Love» – la rubrica settimanale del New York Times che vuole esplorare e raccontare le strane vicende del desiderio e dell’amore contemporaneo – intitolato «Quel che Shamu mi ha insegnato sui matrimoni felici», Amy Sutherland raccontava come avesse adattato alcune tecniche di addestramento imparate all’acquario SeaWorld per usarle a casa con suo marito.5 Nonostante la rubrica si proponga di dare spazio alle più disparate riflessioni di amanti postmoderni sulle str...