![]()

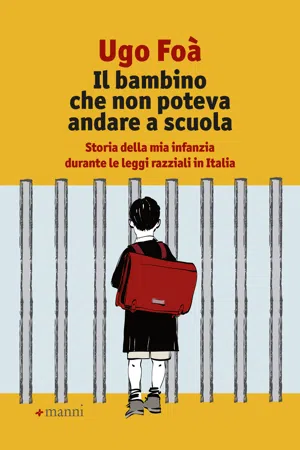

Mi chiamo Ugo, Ugo Foà, un cognome che non si fa fatica a individuare come ebraico. Ne sono stato sempre orgoglioso, tranne in un periodo particolare della mia vita in cui sul registro di classe non ci poteva stare.

Sono nato a Napoli il 20 giugno del 1928, terzo di cinque fratelli: il maggiore è Mario, classe 1921; poi Remo, del 1926; dopo di me arrivò Dario, nel 1931, e infine Tullio, nel 1933.

Eravamo una famiglia benestante, vivevamo in una bellissima casa elegante con un terrazzo che si affacciava sul Golfo di Napoli, avevamo la bambinaia e persino l’automobile – e all’epoca non era certo una cosa frequente. Da giugno a settembre, tutti i giorni, si andava a mare, sulla spiaggia di Lucrino: partivamo con mia madre e i fratelli, la tata, la sorella di mia mamma, zia Emilia, con i suoi due figli, Antonio e Maria, e una cesta di vimini con la frittata di maccheroni o il gateau di patate. Con i miei cugini siamo rimasti in contatto sempre, anche ora che siamo anziani ci consideriamo fratecucine, come si dice a Napoli, fratelli-cugini.

In inverno si studiava, io ho frequentato quattro anni alle elementari e poi, così si usava nelle famiglie borghesi, ho fatto il IV e V in un unico anno e poi sarei andato al ginnasio. A scuola ero bravino, mi piaceva, nell’anno delle IV-V elementari presi anche la media dell’8, ed era importante perché significava l’esenzione dalle tasse al ginnasio.

All’inizio di ogni anno i miei genitori firmavano perché avessi l’esonero dall’insegnamento religioso, però comunque in quell’ora restavo in classe. Quando all’inizio della lezione gli altri si alzavano per fare il segno della croce io educatamente mi mettevo in piedi come loro, senza segnarmi. Quando qualcuno mi chiedeva perché non partecipassi attivamente a quell’ora di religione, io semplicemente rispondevo: “Sono ebreo”, e la questione finiva lì.

Una volta un compagno mi disse: “Ah, ebreo, comme chilli ch’hanno acciso a Gesù”. Ma non c’era alcuna discriminazione, alcuna differenza tra me e i miei fratelli e gli altri bambini, facevamo le stesse cose, giocavamo insieme; solo, la domenica loro andavano a messa e noi il sabato andavamo in sinagoga.

Ci tenevamo molto, perché mio nonno era rabbino, e in una piccola comunità come quella di Napoli, dove saremo stati non più di quattrocento, ci sentivamo dei privilegiati ad ascoltare la parte liturgica officiata da nostro nonno e a ricevere da lui la Berahà, la benedizione.

Il papà di mia madre si chiamava Lazzaro Laide-Tedesco, era originario di Livorno. Era stato vicerabbino a Torino, poi rabbino capo a Senigallia e Reggio Emilia, e nel 1907 gli avevano offerto la cattedra rabbinica di Napoli e si era trasferito con la moglie e i sei figli; in ognuna di quelle città aveva fatto due figli, e mia madre Ida era la più piccola, nata nel 1900.

Il nonno Lazzaro era molto fiero di avere tanti nipoti maschi, nella tradizione ebraica è un motivo di orgoglio e soddisfazione. E noi lo adoravamo: quando la mamma ci prometteva un premio, consisteva nell’andare a trovare i nonni: “Se fate i bravi, facciamo visita ai nonni”, ci diceva. A casa loro potevamo anche mangiare i confetti che il nonno aveva in dono quando celebrava un matrimonio.

BAR-MITZVAH

Quando i ragazzi ebrei raggiungono l’età matura (12 anni per le femmine e 13 per i maschi) si celebra il Bar-Mitzvah (“figlio del comandamento”) e il Bat-Mitzvah (“figlia del comandamento”). Essi sono a quel punto considerati moralmente responsabili delle proprie azioni e tenuti a seguire i comandamenti religiosi.

È tradizione diffusa che il Bar-Mitzvah sia festeggiato con una grande cerimonia.

La parte più importante del rito si svolge nella sinagoga dove il ragazzo recita una benedizione, legge dai rotoli della Torah e canta un brano dal Libro dei Profeti. Dato che la Torah è scritta senza vocali e note musicali, imparare a leggere e a cantare i brani è un compito faticoso e i ragazzi iniziano a prepararsi molti mesi prima.

Durante la cerimonia il rabbino solitamente rivolge un discorso al ragazzo, e il ragazzo espone una piccola riflessione, prendendo spunto dalla Torah e condividendo il significato che quel giorno riveste per lui.

Il nonno era un uomo autorevole e un punto di riferimento importante. Morì prima del mio Bar-Mitzvah, e fu molto triste per me che non potesse celebrarlo lui. Per molto tempo, dopo la sua morte, in casa continuammo a riferirci al giorno della sua scomparsa dicendo “il giorno della disgrazia”.

Il nonno paterno, Amilcare, era dipendente delle Ferrovie secondarie, ossia quelle regionali. Agli inizi del Novecento lavorava in Sardegna, dove dilagava la malaria. È una malattia che si trasmette attraverso una specie particolare di zanzara, e in quell’epoca in Italia era molto diffusa, tanto che il Governo fece delle leggi speciali per combatterla, e distribuiva a prezzi ridotti il chinino che serviva per curarla. Ma mio nonno di questo chinino di Stato ne prese forse troppo, e perse completamente l’udito da entrambi gli orecchi.

Quando i miei genitori si sposarono, mia madre aveva 19 anni e mio padre 29, i nonni Foà si trasferirono a Napoli e andarono a vivere con loro. La nonna morì nel ’26, mentre il nonno rimase con noi fino al ’38. Noi dialogavamo con lui attraverso un alfabeto nostro. Non era esattamente la lingua dei segni che usa chi non parla e non sente, era però un sistema attraverso il quale ci comprendevamo pienamente e gli raccontavamo com’era andata a scuola, cosa avremmo mangiato per pranzo e le notizie più importanti su ciò che accadeva nel quartiere.

Eravamo molto legati a lui, così come all’altro nonno, anche perché dal 1936 papà era andato a lavorare in Africa, in Eritrea, e per noi il punto di riferimento maschile erano loro.

Mio padre Virginio era nato nel 1890. Era stato funzionario alla Banca Italiana di Sconto, poi agente di cambio, ossia comprava e vendeva i titoli in borsa per conto di alcuni clienti. Ma con la crisi del ’29 quel mestiere fu molto colpito, e la mia famiglia cominciò ad avere difficoltà economiche; così papà decise di andare a lavorare in Africa. Lì, grazie alla politica di espansione di Mussolini, c’erano molte opportunità per gli italiani. Nel maggio del 1936, dopo la vittoria della guerra in Etiopia, Mussolini aveva infatti proclamato la nascita dell’Africa Orientale Italiana, comprendente i territori dell’Etiopia, dell’Eritrea e della Somalia.

Il primo anno papà guadagnava bene, e mandava a casa i soldi con cui noi vivevamo; poi la situazione, con la guerra, si deteriorò anche lì; ma se fosse tornato in Italia sarebbe stato comunque peggio, quindi decise di restare. Già, perché intanto qui erano state promulgate le leggi razziali.

LA CRISI DEL ’29

Dalla fine della Prima Guerra Mondiale si era sviluppato un clima diffuso di ottimismo e si pensava che la crescita economica sarebbe stata senza limiti.

La grande domanda di beni di consumo aveva fatto sì che l’industria producesse quantità eccessive di prodotti che non potevano essere tutti assorbiti dal mercato, anche perché molti erano beni di consumo durevoli, quelli cioè che durano alcuni anni e non si comprano di frequente, come le automobili, i frigoriferi o le radio.

Così dal 1920 si registrò un graduale crollo dei prezzi e poi della produzione industriale.

Ma l’economia degli Stati Uniti (che pure era resa fragile anche dal fatto che le esportazioni erano soprattutto di manufatti, e non di materie prime) continuava a sentirsi invincibile, e questo ottimismo ebbe come conseguenza un’attività frenetica a Wall Street, sede della Borsa di New York, con operazioni puramente speculative: si acquistavano azioni e poi si rivendevano a un prezzo più alto. Ma quelle azioni non erano agganciate all’economia reale.

Il 24 ottobre del 1929 iniziò così la corsa a vendere i titoli per disfarsene: ma a quel punto il loro valore crollò, e molte fortune si volatilizzarono. Quel “giovedì nero” solo a New York vi furono undici suicidi tra speculatori e agenti di borsa.

Il capitalismo non aveva retto, e la crisi economica fu violentissima. Furono raggiunti tassi di disoccupazione altissimi: fra il 1929 e il 1932 persero il lavoro, negli Stati Uniti, 14 milioni di persone (il numero di abitanti dell’intera città di Tokyo nel 2020).

La crisi degli USA ebbe effetti in tutto il mondo, perché le economie erano legate tra loro, e gli Stati Uniti anziché assumersi le responsabilità legate al proprio ruolo egemone cercarono di difendersi inasprendo il protezionismo, limitando l’ingresso delle merci dall’estero.

Anche in Italia la crisi si fece sentire duramente perché crollarono le esportazioni, soprattutto di prodotti alimentari.

Eravamo tutti fascisti. Certo, c’erano i dissidenti, chi faceva propaganda sovversiva, gli oppositori al regime; ma la gente comune, e tanto più i bambini e i ragazzi che in quel contesto erano nati e cresciuti, non conoscevano altro, era naturale, un dato di fatto, come lo era essere italiani o tedeschi, cattolici o ebrei.

Noi ragazzi eravamo tutti inquadrati nelle organizzazioni giovanili fasciste, io ero stato Figlio della lupa: quando ti iscrivevi a scuola era automatico diventarlo; e anzi da un certo punto in poi ti iscrivevano direttamente all’anagrafe, quando nascevi. Poi, quando compii 8 anni diventai Balilla; mio fratello Mario, che aveva compiuto i 14 anni, era Avanguardista.

Indossavamo l’uniforme, facevamo il saluto romano, e l’ora di ginnastica sembrava più un addestramento militare, una lezione di “disciplina” che di sport. Ma era il nostro mondo, e non ne conoscevamo altri.

Il sabato pomeriggio andavamo all’adunata: ci trovavamo nel cortile della scuola e seguivamo i corsi di dottrina fascista, facevamo esercizi ginnici, imparavamo a maneggiare il moschetto, che era un fucile giocattolo, facevamo volteggi, insomma era anche divertente. E comunque era obbligatorio: al sabato fascista non si poteva non andare.

LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI FASCISTE

Dopo la marcia su Roma che segna la presa del potere da parte di Mussolini, il 28 ottobre del 1922, il nascente regime si pose il problema di come “fascistizzare” la società, a partire dai più giovani.

L’organizzazione precoce e l’indottrinamento delle nuove generazioni furono un motivo centrale per il fascismo: un investimento a lungo termine che doveva assicurare la sopravvivenza del sistema, dato che la scuola pubblica da sola non era in grado di garantire la trasmissione dell’ideologia politica.

A tal fine fu istituita l’Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione fisica e morale della gioventù. In questo modo, si controllava anche il tempo libero dei bambini e dei ragazzi.

Il nome Balilla ricorda la figura del giovinetto Giovanni Battista Perasso detto Balilla che, nel 1746 a Genova, scagliando un sasso avrebbe dato il segnale d’inizio alla rivolta contro le truppe austriache che occupavano la città. Balilla era divenuto una figura popolare già durante il Risorgimento quale esempio di lotta eroica contro la dominazione straniera: un’immagine di modello rivoluzionario cara al regime fascista.

Dopo un primo periodo sperimentale, l’Onb venne stabilmente suddivisa, per età e sesso, in vari corpi, ognuno con la propria uniforme e segni distintivi:

Corpi maschili:

- Figli della lupa: dai 6 agli 8 anni;

- Balilla: dagli 8 ai 14 anni;

- Avanguardisti: dai 14 ai 18 anni.

Corpi femminili:

- Figlie della lupa: dai 6 agli 8 anni;

- Piccole italiane: dagli 8 ai 13 anni;

- Giovani italiane: dai 13 ai 18 anni.

Esterni all’Onb vi erano i movimenti per i più grandi:

- Fasci giovanili di combattimento e giovani fasciste: dai 18 ai 21 ...