- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

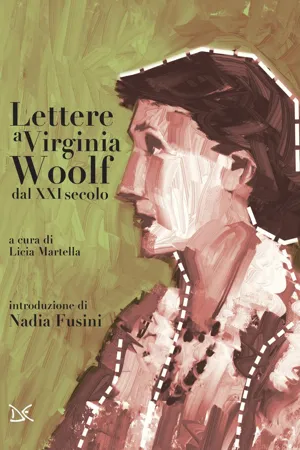

Lettere a Virginia Woolf dal XXI secolo

Informazioni su questo libro

E se esistesse una casella postale nel passato dove spedire messaggi per noi importanti? E se la destinataria fosse l'artista e pensatrice che ha influenzato di più la nostra vita? Immaginate dunque questo piccolo volume come una finestra temporale, un portale tra oggi e ieri, per parlare direttamente a lei: Virginia Woolf. A farlo sono un gruppo di scrittrici, studiose, artiste, e alcune lettrici appassionate, così care a Woolf che al common reader, nel senso di «non specialista», sempre si rivolge. Nelle loro lettere raccontano a Virginia di trasformazioni personali e ispirazioni, le confidano segreti, paure, riflessioni sul nostro tempo. Per lettera, appunto: riesumando uno strumento di comunicazione «antico». Poetiche, divertenti, drammaticamente sincere, in tutte risuona una gratitudine e una passione profonde, perché con Virginia succede così: una volta conosciuta, con lei si instaura una relazione intima, senza limiti di immaginazione, né di tempo. Non solo Virginia «possiede la propria anima», parafrasando la bella biografia scritta da Nadia Fusini, ma illumina anche l'anima di chi ha la fortuna di incontrarla. L'epistolario offre dunque una testimonianza diretta dell'influenza di Woolf nella vita personale e artistica delle donne, in Italia, oggi. Un'ulteriore prova di come il suo pensiero abbia contribuito a ispirare il femminismo della differenza e la sua poetica abbia cambiato per sempre il modo di raccontare il mondo. Leonetta Bentivoglio, Elisa Bolchi, Maria Grazia Calandrone, Donatella Di Pietrantonio, Manuela Fraire, Elisabetta Rasy, Nadia Terranova e molte altre, tutte interpreti della nostra contemporaneità, hanno spedito la loro lettera «a Virginia». E Virginia, è noto, adorava ricevere lettere… Non a caso, secondo lei, «L'amicizia, e comunque ogni relazione, consiste nel parlare, o nello scriversi lettere di un qualche tipo». Come scrive Nadia Fusini nella sua Introduzione: «Nelle lettere qui raccolte lievita un'ammirazione autentica, e una gratitudine vera di cui sono certa Virginia Woolf andrà orgogliosa. Perché qui chi le scrive le si rivolge senza nessuna adulazione, ma dimostrandole un amore autentico; rivelandole, cioè, il miracolo che la lettura dei suoi romanzi, dei suoi saggi, dei suoi diari, delle sue lettere ha rappresentato nella sua esistenza. Che cosa potrebbe volere di più una scrittrice come Virginia Woolf? Non è forse questa la prova provata che ogni parola che lei ha scritto c'è chi l'ha accolta, e se ne è servita per vivere?».

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Lettere a Virginia Woolf dal XXI secolo di Licia Martella,Nadia Fusini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Letteratura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

LetteraturaCategoria

Letteratura generaleIl corteo delle donne

Cara Virginia,

Certo sarebbe bello ti potessi scrivere e tu mi potessi rispondere… meglio sarebbe parlarti, perché è alla voce che destiniamo maggiormente le urgenze e le confidenze. Sono molto preoccupata, questo ti vorrei dire.

Vedi, non è bastata, cara Virginia una stanza tutta per noi e neanche uno stipendio, non è bastato andare all’Università ed entrare nelle professioni. Tu così ti immaginavi la nostra libertà e un mondo migliore? No, non è bastato.

A dire la verità, di un mondo migliore tu non hai mai parlato, però era nell’ordine delle cose, se un soggetto si libera, si ossigena – un soggetto poi come le donne, centrali in ogni società, anche se per secoli ci hanno fatto sentire marginali e non so veramente come abbiano fatto e soprattutto noi come abbiamo fatto a crederci – se un soggetto si libera, libera le sue potenzialità, la società cambia tutta, deve cambiare per forza. Invece no, non è andata proprio così.

Oggi possiamo calpestare i prati di Cambridge, sì… ma…

Ti ricordi il corteo degli uomini, pieni di pennacchi, medaglie, suoni di cimbali che ci hai descritto? quanto ci hai fatto ridere… ma era una cosa serissima perché proprio ridendo così per noi il mondo si è aperto all’improvviso. Risate magiche che ci portavano paesaggi, ossigeno e finalmente un posto tutto per noi. Ci insegnavi a guardare, a vedere come fosse la prima volta. Ma sai cosa è successo? Che adesso in quel corteo ci sono anche le donne, piene di pennacchi e medaglie anche loro. Non le trovi in prima fila, ma in fondo al corteo. E il senso della vita non è cambiato più di tanto.

Doveva cambiare, no?

Allora, che fare? Questo ti chiederei… che fare. Che ci fanno le donne nel corteo degli uomini? e cominciano a essere tante!

Tu non hai mai parlato di un’umanità femminile, è vero, però l’hai mostrata. In ogni personaggio di donna che hai raccontato, questa umanità diversa si vede, a volte sfacciatamente. Non hai mai parlato di un cambio di civiltà, eppure, è quello che suggerisce Miss Ramsay, capacità di ascolto straordinaria, attenzione, ricerca di armonia e la sapienza di metterci tutti insieme per portarci al faro. Al faro era una promessa di una civiltà diversa. Per noi valeva un grande sì, un sì all’essere donna, a essere quella donna.

Quando mi trovo a raccontare la necessità per noi donne di quel «sì», incontro spesso sguardi perplessi. C’è bisogno di un sì per essere una donna? Il pensiero semplice dice: si nasce donna o uomo, c’è poco da dire sì. Invece quel «sì» è proprio necessario perché per essere una donna libera c’è un lavoro in più.

Non c’è stato nel corso della storia un essere più umiliato, più negato, più escluso di una donna, per questo nascere donne non basta per sentirsi bene nella propria pelle. Dobbiamo aprire gli occhi, capire dove siamo e intanto accettare la storia molto dolorosa da cui veniamo, capire la forza enorme che ci ha fatto resistere e soprattutto capire le ragioni di questa forza e dove la siamo andata a trovare e poi capire anche il senso della nostra allegria, il senso profondo del nostro ridere. L’allegria delle donne è densa, profonda, gli uomini istintivamente ne hanno sempre avuto paura. Ecco, bisogna assumere tutto questo su di sé e poi partire per la guerra, non quella con i fucili e le bombe sangue e morte, ma una guerra segreta e quotidiana. Bisogna sapere che questo ti tocca, tocca a te perché sei donna. Ma, ahimè, sono ancora troppo poche le donne disposte a questo.

Per essere donne libere certo ci vuole una stanza, uno stipendio, ma anche questo «sì». Senza questo «sì» non si va da nessuna parte e con tutte le illusioni che ti puoi fare resterai sempre in fondo al corteo degli uomini e in un mondo che non ti piace.

Tu questo «sì» l’hai detto, la tua vita è un grande sì che sta in tutto quello che hai scritto, in quello che hai fatto e anche in quello che non hai fatto, che non hai voluto fare. Sta anche in tutti quei «no» che hai detto alle laure ad honorem che ti hanno offerto, no grazie, agli attestati di benemerenza, no grazie, ai comitati che ti volevano accogliere, no grazie. Non hai voluto essere una donna eccezionale, una donna che fa eccezione alle altre, hai voluto essere donna per davvero.

E noi questo l’abbiamo capito e, al di là della grandezza della tua scrittura, è proprio questo che ci ha legato a te. Ammirazione? No, più forte. Devozione? No, ancora più forte. Necessità ecco, la necessità è più forte di tutto. Di te Virginia avevamo bisogno.

Ci hai insegnato a guardare la differenza dell’essere donna come un bene prezioso. Ci hai insegnato a guardare gli uomini, i loro cortei, le loro passioni, i loro vizi, il loro terribile vizio della guerra, la vanità di pensarsi i migliori… Potevamo perché tu ci hai messo fuori dal loro corteo. Ci hai messo fuori e ci hai aperto gli occhi.

E hai detto la parola della chiarezza: estranee… Sì, eravamo estranee! estranee! e tutto finalmente prendeva senso. Insomma, abbiamo guadagnato un posto nel mondo mettendoci fuori dal mondo degli uomini… solo così il mondo diventava finalmente anche nostro… e ci siamo sentite fortissime, siamo diventate fortissime. Un paradosso? Sembrerebbe.

Prima quando qualcuno ci dava delle «estranee» ci sentivamo offese e tristi, ma ora che avevamo guadagnato un posto nel mondo «estranee» era la nostra parola del cuore, la chiave di volta per una nuova narrazione, la stella polare per non perderci più e disegnare una nuova mappa del mondo. È sorprendente come può cambiare il senso di una parola, se la ricevi chiusa tra quattro mura o all’aperto, magari in una bella piazza.

I tuoi testi politici per noi sono stati testi di rivelazione, Bibbia. Tu volevi una società delle estranee… e noi l’abbiamo fatta, alla lettera.

Nel corso degli anni settanta le donne si erano incontrate e scoperte, si erano parlate tra loro come mai avevano fatto prima e soprattutto si erano ascoltate. Da questo ascolto reciproco era scaturito tutto quel valore che adesso sentivamo di avere. Il lavoro nei collettivi femministi era stato intenso e bellissimo, ci aveva dato una grande forza. Ma a quel punto si faceva sempre più forte la sensazione che avevamo tanti conti in sospeso, tanti conti da fare con la cultura tutta, la cosiddetta cultura di tutti, quella che avevamo imparato a scuola, poi all’università, quella che qualcuna di noi a sua volta stava insegnando.

Eravamo un gruppo di donne, una decina, ci chiedevamo: fino a che punto è nostra questa cultura? Noi donne abbiamo qualcosa da pensare? Il pensiero degli uomini va bene anche per noi? Dovevamo impararlo e magari ripeterlo come fosse nostro?… e quando questo pensiero parlava di noi e ci sistemava in un modo o nell’altro, avevamo da dire qualcosa a proposito? Se Kant asseriva che le donne erano prive di coscienza morale dovevamo dargli retta? Dovevamo crederci? Kant ci lasciava sì il cielo stellato sopra di noi, che non è poco, difficile d’altra parte togliercelo, ma ci bastava?… e il resto era silenzio? era vuoto? L’anima, la mente di una donna dove erano? Se non hanno coscienza morale le donne a cosa pensano? E soprattutto perché pensano?… eppure noi eravamo lì proprio a pensare, riunione dopo riunione, fumando una sigaretta dopo l’altra, l’aria tossica, e ogni pensiero e ogni parola erano per dire ci siamo… e sentiamo la nostra anima.

Kant lo dovevamo perdonare? o mandare a fare in culo? o contestare? Ma ecco un pensiero fresco come uno zefiro, nutriente come un banchetto: noi eravamo il suo limite, proprio noi lì e ora eravamo il limite di Kant. Ecco!… questa era la verità.

E così abbiamo voluto essere limite ai grandi pensatori, ai grandi sistemi di pensiero, avviando un processo di decostruzione critica mai visto così grande nella storia: un nuovo soggetto pensava il mondo, chi erano gli amici? chi i nemici? cosa prendere, cosa buttare, a chi dire grazie? a chi dire no grazie? Chi incenerire con una risata? C’era da pensare che cosa era una donna fuori da questi grandi sistemi. Che cosa era una donna a partire dalla nostra esperienza, dalla nostra storia, dai nostri corpi, dal bello e brutto dei nostri pensieri. Così abbiamo deciso di aprire un luogo dove le donne, noi tutte avremmo potuto pensare a tutto quello che, a questo punto, avevamo da pensare. Una sera una di noi disse: «questo luogo lo chiameremo Virginia Woolf, Università delle Donne». Non ci furono obiezioni. Chiaro! Non poteva che essere così, per tutte è stato come chiamare pane il pane, vino il vino. Quella sera pioveva a dirotto, tornammo a casa bagnate come pulcini, allegrissime, per noi valeva un battesimo.

Così in tuo nome, cara Virginia, iniziò una stagione di grande passione.

Il Centro apriva a gennaio e chiudeva a fine giugno: seminari, gruppi di lettura, gruppi di riflessione. Si iscrissero subito moltissime donne diverse tra loro, per età, per formazione, per grado di cultura, c’era chi aveva tre lauree e chi la quinta elementare. Insegnanti, psicanaliste, casalinghe, studenti, maestre, impiegate, avvocate, antropologhe, mediche, commercianti, scrittrici… tutte insieme unite dalla passione del pensare insieme, dalla gioia di sentirsi pensare in questo modo nuovo, così prossimo alla materialità della vita, impegnate tutte nella volontà di chiudere la forbice tra il sapere e il sentire.

Studiavamo come pazze. Nomino a memoria e in disordine – ma era molto di più – sant’Agostino, Bataille, Rousseau, Freud, la scuola di Francoforte, Sartre, Lacan, Kant, Foucault, Deleuze, Barthes… e poi Simone Weil, Hannah Arendt, santa Rosa, santa Caterina da Siena, santa Teresa D’Ávila, Madame de Sévigné, Mary Wollstonecraft, Ágnes Heller, Christa Wolf, Luce Irigaray, Françoise Dolto, Margaret Mead, Jane Austen… e te, Virginia.

Abbiamo studiato Simone Weil prima che uscissero i suoi quaderni per Adelphi. Ricordo con commozione la sera in cui leggemmo La persona e il sacro. Trenta donne tutte chine sul testo, ognuna il suo, lo avevamo ciclostilato. Il testo era in francese, ma non tutte lo sapevano, a turno chi sapeva traduceva ad alta voce. Faceva un freddo cane ma nessuna se ne accorgeva, tutte prese dall’intelligenza spietata della Weil, una lama affilata che ci costringeva a una attenzione massima. Quella sera l’emozione era tale che non riuscimmo a smettere e decidemmo di andare avanti fino alla fine del testo. A quell’epoca non c’erano i telefonini, si formò una fila davanti all’unico telefono disponibile e le voci erano queste: stasera torno tardi… non torno per cena… troverò un passaggio… non ti preoccupare… in frigorifero ci sono le lenticchie… certo che le dovete scaldare… insomma arrangiatevi…

Donne, meravigliose donne… di fronte a questa testarda voglia di sapere e di pensare, senza alcuna vanità, senza alcuna promessa di premi e di riconoscimenti… di fronte a questa voglia pura qualsiasi accademia diventa un teatrino scialbo, i Pantheon diventano capannucce. Quelle donne ti avrebbero ripagato, Virginia, di tutte le esclusioni che hai sofferto, tu che non hai potuto andare a Cambridge come i tuoi fratelli e chissà quante lacrime avrai pianto per questo e quanta rabbia. Beh, loro ti avrebbero consolato e fatto contenta e anche un po’ elettrizzata, come ci si elettrizza quando ti dici… ma sì, c’è altro nel mondo, e il tono è quello dell’entusiasmo. Ne sono sicura.

E come dimenticare quel silenzio, mentre Silvia Vegetti Finzi ci raccontava del «bambino della notte», il bambino segreto che ogni donna porta dentro di sé, con il quale la realtà bella o brutta dovrà prima o poi fare i conti. Un silenzio denso, serio, preoccupato, sospetto, un silenzio segugio. Così era quando le donne si mettevano in ascolto, pensando ognuna per sé, facendo i conti con sé stesse e mettendosi alla ricerca di una verità intima, che forse, chissà, non avrebbero mai confessato a nessuno.

E poi c’erano ogni anno seminari che parlavano di te, Virginia, li teneva Nadia Fusini… Che ti posso dire?… ti sarebbe piaciuta molto come piaceva a tante donne. I suoi seminari erano sempre affollatissimi… ogni volta un’avventura. Nadia è una donna molto woolfiana veloce, intelligente, spiritosa a volte caustica, spiegava e raccontava così bene che a noi, che eravamo lì, ci capitava non tanto di ascoltare quanto di vivere una vita in più. Sì, proprio così. Quando Nadia ci ha raccontato di quella mattina meravigliosa in cui Clarissa Dalloway si era svegliata felice e aveva deciso di andare a comperare dei fiori, noi donne che ascoltavamo eravamo già tutte lì con lei, traversando l’operosa città di Londra, in quel brillante mattino, nel traffico tra i passanti, i fattorini indaffarati, gli uomini d’affari, automobili, omnibus, e poi uccelli canterini, rintocchi di campane, tutto immerso in quella luce strepitosa che pareva senza ombre. Eravamo lì. Nadia, devi sapere, quando faceva lezione, era seduta dietro un lungo tavolo di fronte a noi e mentre raccontava muoveva le gambe, belle gambe lunghe, spie implacabili della sua inquietudine, le accavallava, le distendeva, le piegava da un lato e poi dall’altro. E succedeva che per noi, che la guardavamo e la ascoltavamo già prese da un vortice di eros di parole e di immagini, le gambe di Nadia diventavano le gambe di Clarissa. Ecco… stiamo attraversando Victoria Street… sposta le gambe a destra e siamo a St. James Park… le sposta a sinistra e tutte giriamo per Bond Street. Questi erano i seminari di Nadia.

C’era molto eros in tutto quello che facevamo. Era erotico pensare insieme e sentirci diventare libere, scoprirci diverse dalle icone che ci concedeva la cultura in cui eravamo cresciute. Il corteo delle donne non era più triste e lugubre, il nostro destino non era l’attesa e il pianto. Ormai ci appariva chiaramente che il tentativo bieco era stato quello di sottrarci l’eros, ma noi eravamo lì per smascherare quella truffa. Mater dolorosa, mater crucifixa, mater lacrimosa, mater afflicta, speculum patientiae… ora pro nobis… Noi eravamo in fuga… non cercateci più nei luoghi consentiti! Non siamo più lì!

È l’eros il vero attivatore dell’intelligenza, non è lo studio, non è il sapere, o meglio è piuttosto tutto insieme, tutti ingredienti necessari. Senza eros non si riesce a riconoscere neanche la bellezza. Noi eravamo piene di eros, un eros diffuso che non aveva uno scopo preciso ma era piuttosto una dimensione in cui tutte ci sentivamo immerse, così diverso dall’eros maschile che mira piuttosto alla realizzazione, al gesto che conclude. Per noi non finiva mai, non doveva finire mai, per questo eravamo intelligentissime. Eravamo immerse in quella meravigliosa confusione fatta di corpi, parole, ricordi, pensieri, gesti, momenti, scoperte… una confusione di cui sempre le donne hanno goduto senza mai la pretesa di fare ordine, ma solo con la pretesa di raccontarla. Lo chiamavamo il grado zero della metafisica. Chi lo ha provato non lo dimentica.

Eravamo tutte lesbiche, non perché tutte lo erano di fatto ma perché tutte avrebbero potuto esserlo.

Eravamo solo donne, gli uomini non erano ammessi a nessuna attività. Nella nostra scuola non entrava neanche un idraulico. Scoprire cosa è una donna non ammetteva testimoni, era un lavoro solo nostro, dovevamo piuttosto liberarci del sapere degli uomini… ne avevano dette tante…

Ti sarebbe piaciuta la nostra scuola, Virginia, ne sono sicura. La nostra era una vera e propria società delle estranee. Toccammo degli estremi. Pensa che un giorno una donna ci chiese di tenere i suoi soldi, perché non li voleva più tenere in banca, voleva che li tenessimo noi, di cui aveva assoluta fiducia. Cercammo di dissuaderla ma non ci fu verso, così fummo costrette, con un notevole imbarazzo, a creare una sorta di libretto di risparmio, da cui lei ogni tanto ritirava qualcosa, altre volte depositava, e così siamo andate avanti per anni. Non erano grandi somme. Marisa, così si chiamava quella donna, non era ricca, anzi piuttosto povera. Nei vari seminari che frequentava aveva raccontato la sua storia. Durante la guerra un suo fratellino era morto di fame. Lei aveva fatto fino alla quinta elementare poi recentemente, con un corso organizzato dal sindacato, era riuscita a prendere la licenza media, di cui era orgogliosissima. Nel tema di fine corso, che era a soggetto libero, aveva scelto di raccontare come avrebbe voluto morire, e lei disse che avrebbe voluto morire nel suo letto con accanto il mappamondo e i suoi libri e con sua sorella vicino. Poi non so per quale via arrivò da noi, ma un giorno arrivò. Frequentava assiduamente, veniva con sua sorella, che si chiamava Fernanda. Marisa aveva una mente filosofica, ma non aveva troppe parole per esprimersi; ma, se tu ascoltavi con attenzione, il filo del suo ragionare, che non era mai banale, lo trovavi sempre. Questi erano i miracoli che succedevano da noi.

L’anno in cui avevamo ragionato insieme sul tempo – «Esiste un tempo delle donne?», questo era il tema del mio gruppo di riflessione – decisi di chiudere il corso con una gita a Capri. Vennero anche Marisa e Fernanda. Era la prima volta che viaggiavano, mi dissero. Fecero il bagno ai Faraglioni legate a un salvagente perché non sapevano nuotare, io tenevo l’altro capo della corda con una certa ansia, loro nessuna paura. Era il loro desiderio perfetto, la loro voglia di vita, la loro gita al faro, quel giorno l’acqua era bellissima e io non ho detto di no.

Ti racconto questo, Virginia, per dirti che non solo ti leggevamo, ti studiavamo, noi facevamo Virginia Woolf, non facevamo accademia, agivamo nel tuo spirito. Il nostro scopo non era il sapere, era la voglia di vita da risvegliare in ciascuna di noi. E tu sai bene di cosa si tratta.

Il Virginia Woolf è durato quasi vent’anni. Poi è successo che le donne che lo organizzavano si sono sentite forti e si sono avventur...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- Corrispondenza d’amorosi sensi. Introduzione di Nadia Fusini

- Nota della curatrice di Licia Martella

- Le lettere

- A te che sei le cose quando cantano, Maria Grazia Calandrone

- Dal giardino, Elisa Casseri

- Da un paese lontano, Donatella Di Pietrantonio

- Da un’isola immaginaria, Francesca Mancini

- Da un trampolino di dieci metri, Laura Mazzi

- Nel mare di Virginia, Cristina Gardumi

- Dal mare alla stanza, Viola Lo Moro

- Da un piccolo terrazzo, Maddalena Vianello

- Dal giardino di Monk’s House, fiori recisi, Viola Di Grado

- Dalle Alpi, Elisa Bolchi

- Dalla finestra, Elena Munafò

- Dalla stanza tutta per sé, Daniela Gambaro

- Da una poltrona viola, una rendita tutta per sé, Nadia Terranova

- Dalla libreria, Raffaella Musicò

- Nello spazio della mente, Leonetta Bentivoglio

- L’arte dello sguardo, Elisabetta Rasy

- Lo sguardo dell’altra, Carola Susani

- Al genio comico, Maria Serena Sapegno

- Lo spazio della lingua, Iolanda Plescia

- Nata sotto Saturno, Manuela Fraire

- Il mito materno, Silvia Vegetti Finzi

- In luce e in ombra, Sara Ventroni

- Dal XXI secolo, Galatea Ranzi

- Donne in amore, Valeria Viganò

- Un sogno d’amore, Sara De Simone

- Il corteo delle donne, Alessandra Bocchetti

- Le corrispondenti