- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

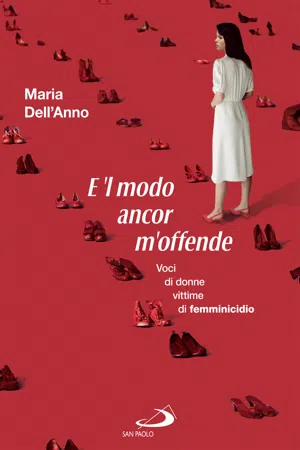

Undici donne che non ci sono più. Undici voci di donne ricostruite con gli atti processuali e con testimonianze dirette. Undici donne che si tolgono il velo della violenza subita e ci raccontano la loro versione della storia. Le voci di queste undici vite spezzate ci aprono gli occhi e rispondono a domande che non possiamo evitare: Cosa pensavano queste donne della loro vita, dei loro uomini, del loro essere mogli e madri? Come hanno lottato per riacquistare una vita libera dalla violenza maschile? Chi poteva e doveva aiutarle? Cosa ha fatto per loro lo Stato di cui erano cittadine? Cosa deve cambiare nella nostra cultura e nel rapporto tra uomini e donne? E cosa può fare ciascuno e ciascuna di noi per cambiarlo?

"Offesa credo sia il termine che meglio descrive la mia prima reazione emotiva alla lettura, o meglio all'ascolto, di queste voci di donne private della vita, e prima ancora, da vive, del diritto di parola. D'altronde io sono donna, con l'aggravante di essere madre di una di queste vittime di femminicidio: parte offesa a pieno titolo…" (dalla postfazione di Giovanna Ferrari).

"Dare voce alle donne è una parte fondamentale di questo cambiamento, a quelle accolte nei centri antiviolenza, ma anche a tutte quelle che sono state uccise da uomini che con lucida determinazione hanno voluto ridurle al silenzio" (dalla prefazione di Nadia Somma).

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a E 'l modo ancor m'offende di Maria Dell'Anno in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Studi di genere. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Prefazione

di

Nadia Somma1

“E ’l modo ancor m’offende”: da quando Dante Alighieri scrisse il V canto dell’Inferno, eternando nella Divina Commedia le parole di Francesca da Polenta, assassinata giovanissima da suo marito Gianciotto Malatesta, sono dovuti trascorrere settecento anni affinché venisse dato, finalmente, un nome alla violenza maschile contro le donne: femminicidio. È anche per merito di Marcela Lagarde – antropologa messicana – se oggi non si può più attribuire alla lussuria, alla gelosia, al raptus, all’onore l’assassinio di una donna per motivi legati al genere. Interrogandosi sulla strage delle donne che avveniva a Ciudad Juárez, in Messico, Lagarde definì il femminicidio come “la forma estrema di violenza contro le donne, prodotto della violazione dei loro diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato”.

Francesca da Polenta ha vissuto in giorni remoti nel tempo, eppure condivide con donne contemporanee, che potrebbero essere le nostre madri, sorelle, figlie e nipoti, una morte iniqua causata da un crimine d’odio antico e attuale.

Il libro di Maria Dell’Anno comincia con la narrazione del femminicidio di Francesca, per poi dare voce ad altre dieci donne assassinate da mariti, fidanzati, compagni, ex dopo averne subito le violenze, le umiliazioni, il controllo. Francesca, come le altre donne, è stata uccisa nel momento in cui ha affermato sé stessa. Con questi racconti l’autrice si prende cura dell’offesa arrecata alle vittime restituendo loro voce.

Che cosa ci direbbero Francesca da Polenta, Marianna Manduca, Giulia Galiotto, Luciana Biggi, Antonella Multari, Marilia Rodrigues Silva Martins, Maria Cristina Omes, Alice Bredice, Barbara Cicioni, Giada Anteghini, Stefania Noce se potessero raccontarci la loro vita, la loro morte e gli uomini che le hanno uccise?

Una bellissima frase di Simone Weil ci spiega l’incapacità di riconoscere il male da parte di coloro che uccidono: “L’innocente che soffre conosce la verità sul suo carnefice. Il carnefice non la conosce. Il male che l’innocente sente in sé stesso è nel suo carnefice; ma lui non l’avverte. L’innocente può conoscere il male solo come sofferenza. Ciò che nel criminale non è sensibile è il suo delitto. L’innocente è colui che può sentire l’inferno” [Weil S. (2002), L’ombra e la grazia, Bompiani].

Gli autori di femminicidio non sono in grado di dire la verità sulle loro azioni, su loro stessi e sulle donne che hanno ucciso, nemmeno quando dopo la condanna non hanno più la necessità di difendersi, perché anche il loro destino è compiuto. Accomunati dalla stessa menzogna, quanto dal bisogno di conservare il dominio, reiterano l’offesa contro le donne che hanno ucciso, banalizzando il proprio crimine, minimizzando, o spendendo per sé stessi parole di autocommiserazione: “ho fatto una cazzata”, “non volevo ucciderla”, “mi aveva esasperato”, “voleva portarmi via i figli”, “mi aveva reso la vita un inferno”, “non è stata colpa mia”. Un’offesa che viene perpetuata anche dai media quando spettacolarizzano la violenza contro le donne e aderiscono alla narrazione del femminicida, lasciandogli ancora l’ultima parola; un’offesa che viene perpetuata anche dai tribunali, che non sempre ricostruiscono una verità processuale libera da pregiudizi e stereotipi misogini e sessisti. In particolare, il “Progetto Step” realizzato dall’Università della Tuscia, in partnership con l’“Associazione Differenza Donna”, ha svelato quanto i pregiudizi sessisti e le aspettative sul ruolo delle donne abbiano un peso nei processi e nelle sentenze italiane. Del resto l’Italia è stata condannata due volte dalla Corte Europea dei diritti umani – nel 2017 con la sentenza Talpis e nel 2021 con la sentenza J.L. – per aver avallato pregiudizi e stereotipi sessisti che hanno impedito a due donne di ricevere adeguata protezione e il riconoscimento dei propri diritti.

Nei primi 11 mesi del 2021, sono state uccise 109 donne (i dati, aggiornati al 25 novembre, sono della Direzione anticrimine della Polizia di Stato), una donna ogni 72 ore: un dato che resta costante nel tempo, mentre da anni gli omicidi complessivi calano. Nei centri antiviolenza le attiviste, alle quali questo libro è anche dedicato, lavorano per un cambiamento culturale che abbatta gli stereotipi e i pregiudizi e che annulli le disparità tra uomini e donne.

Dare voce alle donne è una parte fondamentale di questo cambiamento, a quelle accolte nei centri antiviolenza, ma anche a tutte quelle che sono state uccise da uomini che con lucida determinazione hanno voluto ridurle al silenzio.

Introduzione

Da qualche anno mi occupo di violenza maschile contro le donne e sono rimasta colpita da come le tante storie che ho letto e ascoltato – sebbene provenienti da luoghi, tempi e contesti diversi – in fin dei conti si assomiglino: iniziano con grandi speranze e grandi amori e terminano con un’azione violenta.

Noi bambine siamo state cresciute con tante favole in cui belle principesse non facevano altro che attendere il loro principe che le avrebbe sposate e portate nel proprio castello. E così vissero tutti felici e contenti. Ma nessuno ci ha mai raccontato cosa accade dopo che le porte del castello si chiudono e inizia la quotidiana vita di coppia. Di questo nessuno ha mai parlato! Il massimo che c’è stato detto è che la famiglia è – e deve essere – l’aspetto più importante della nostra vita di donne, e che in nome del “bene della famiglia” dobbiamo essere disposte a fare dei sacrifici.

I bambini maschi non sono stati cresciuti allo stesso nostro modo. Loro crescono con i supereroi, giocando alla guerra, guidando potenti macchine e astronavi, crescono imparando a dover essere i più forti, a doversi imporre sugli altri.

Ed è da qui, da queste basi culturali che nasce la violenza maschile nei confronti delle donne. Non dalla malattia, non dalla follia, non dal raptus, come molta stampa continua colpevolmente a volerci far credere. La violenza viene agita dagli uomini nel momento in cui le donne – le loro donne in particolare – rivendicano uno spazio di libertà che fino ad allora avevano sacrificato. Veniamo uccise nel momento in cui diciamo no, nel momento in cui disobbediamo, nel momento in cui lasciamo.

La violenza maschile è quindi un’espressione di potere, di quel potere millenario che l’emancipazione delle donne ha incrinato. Se non si è capito questo, allora non si è capito di cosa stiamo parlando.

Se si crede che la violenza maschile sia sempre colpa di qualcun altro, di qualche uomo malato, che a noi non può succedere, che esistono persone al di sopra di ogni sospetto, allora non si è capito di cosa stiamo parlando. Purtroppo è proprio l’ignoranza e l’ostinazione nel non voler comprendere questi concetti basilari a consentire che la violenza si perpetui, senza accennare a diminuire.

Le donne hanno dovuto combattere, soffrire, morire per vedersi riconosciuti diritti fondamentali che sono stati a loro e a noi negati per secoli. Oggi donne e uomini hanno pari dignità sociale, sulla carta. Ma nei fatti no. Se ancora circa cento donne continuano a morire ogni anno in Italia, uccise per lo più da uomini con cui avevano o avevano avuto una relazione sentimentale, vuol dire che l’uguaglianza, la pari dignità, la parità dei diritti sono rimaste solo sulla carta, ma non hanno messo salde radici nella mente di chi abita il nostro strano Paese.

Con questi racconti ho voluto dar voce a donne che sono state uccise dagli uomini che dicevano di amarle. Contrariamente allo stereotipo che da bambine ci insegna ad aver paura degli sconosciuti e a non girare da sole in strada di notte, la statistica ci dimostra inequivocabilmente che la stragrande maggioranza delle violenze avviene nel luogo che per eccellenza c’è stato descritto come il più sicuro di tutti: casa nostra. Avvengono per mano di uomini a noi vicini, molto vicini. Eppure continua ad essere difficilissimo per le donne denunciare – non solo in senso strettamente legale – le violenze subìte all’interno della famiglia. E continua ad essere difficile fare in modo che l’esistenza di queste violenze venga riconosciuta dalle istituzioni e dalla nazione che esse rappresentano.

Quando la stampa riporta la notizia di un femminicidio, non emerge quasi mai la voce della donna uccisa. Mi si dirà: è ovvio, perché è morta. Ma non è solamente questo il motivo. Si indugia maggiormente sulla versione data dal colpevole, sull’incredulità di chi lo conosceva, dei vicini di casa che non si sono mai accorti di niente, dei familiari per i quali lui era sempre stato un bravo ragazzo. Si sente la voce di lui, ma non quella di lei. Di lei, purtroppo, fin troppo spesso si indagano le colpe, le mancanze, le ambiguità, come se fosse colpa della donna l’essere stata uccisa.

In un Paese in cui la maggior parte degli abitanti era in vita quando il codice penale prevedeva il delitto d’onore, è difficile far digerire l’idea che la colpa della violenza è solo di chi l’agisce, e che in nessun caso il comportamento di chi subisce quella violenza può giustificare o anche solo sminuire la responsabilità di chi l’ha agita. E allora si continua a indagare su cosa ha fatto lei per provocarlo. Purtroppo non si comprende quanto questo modo di fare sia non solo tecnicamente sbagliato, ma anche irrispettoso nei confronti della donna uccisa e dei suoi familiari, innanzitutto dei suoi genitori e dei suoi eventuali figli e figlie che sono condannati a sopravviverle.

È per questo, quindi, che ho voluto dar voce alle donne. Ho voluto restituire loro quella voce che gli uomini che dicevano di amarle hanno condannato al silenzio. Ho voluto raccontare la loro versione della storia. E sono voluta partire proprio da una voce che tutte e tutti abbiamo ascoltato, pur senza comprendere di cosa ci stava parlando.

Naturalmente quelle che leggerete sono elaborazioni narrative ispirate a fatti reali, e quindi non si pretende che tutto ciò che viene qui raccontato corrisponda effettivamente a quanto accaduto; alcuni momenti sono frutto della mia immaginazione di scrittrice, o non ci sono prove che si siano svolti così come vengono raccontati.

I dati certamente reali sono quelli riportati alla fine di ogni racconto, che descrivono il femminicidio e l’esito giudiziario che ne è seguito.

Tuttavia, pur trattandosi di narrativa, essa è basata su un attento lavoro di ricerca compiuto sulle sentenze, sulla stampa e sui documenti pubblicamente disponibili o privatamente reperiti, nonché su altri scritti che hanno riportato le storie di queste donne e della loro morte. In molti casi ho anche avuto il privilegio di ricevere la personale testimonianza dei familiari delle donne, e a loro va il mio più profondo e affettuoso ringraziamento per avermi consentito di conoscere il ricordo che conservano delle loro care e di trasmetterlo.

È per restituire alle donne la dignità strappata loro dalla violenza che ho voluto scrivere questi racconti. È per restituire e restituirci la loro visione della vita e del mondo in cui hanno vissuto. È per restituire a chi ha voluto loro davvero bene ancora un pezzetto della loro figlia, mamma, amica, sorella.

Un’ultima doverosa precisazione riguardante il linguaggio e la parola femminicidio utilizzata sia nel titolo della raccolta sia in questa introduzione.

Diana Russell – sociologa e criminologa femminista statunitense –, nel suo libro antologico Femicide. The politics of woman killing, fu la prima a definire il femicide non solo con la sua accezione letterale di “omicidio di una donna”, bensì come l’omicidio di una donna in quanto donna da parte di un uomo, quindi come omicidio causato dal patriarcato, cioè da quell’ideologia patriarcale che mira a controllare le donne, a punire quelle che resistono alla violenza e a colpevolizzarle per averla provocata. Uccidere una donna in quanto donna significa ucciderla per non aver ottemperato al suo ruolo di “femmina umana”, cioè di mero oggetto posseduto dall’uomo.

Marcela Lagarde – antropologa messicana, deputata e presidente della Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana – sviluppò il concetto teorizzato da Diana Russell, allo scopo di descrivere un tragico fenomeno di violenza accaduto a Ciudad Juárez – cittadina messicana al confine con gli Stati Uniti –, dove dagli anni Novanta centinaia di giovani donne sono state stuprate, torturate, uccise e abbandonate nel deserto; molte erano operaie impiegate nelle maquiladoras, imprese straniere, per lo più statunitensi, impiantate al confine messicano per sfruttare il basso costo della manodopera locale e l’accordo nordamericano di libero scambio. Le attiviste femministe e le associazioni di madri coinvolte – di cui si è fatta portavoce Marcela Lagarde con il suo lavoro – hanno denunciato l’indifferenza dello Stato di fronte a tale genocidio di cui il Governo locale è stato complice ignorandolo, attribuendo queste morti a serial killer, a trafficanti di esseri umani o addirittura al diablo, perché era troppo vergognoso attribuirle semplicemente agli uomini.

Secondo lei il feminicidio (questo è il lessema spagnolo) è “la forma estrema di violenza contro le donne, prodotto dalla violazione dei loro diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”.

Da qualche anno la parola femminicidio è entrata anche nella lingua italiana ed è oggi presente nei principali vocabolari, nonostante per molti sia tuttora una parola indigesta. Non si tratta solo di una parola in più, ma anche e soprattutto di un rovesciamento di prospettiva, di un’evoluzione culturale. Non si è diffusa nel nostro Paese invece la parola femicidio, che viene tuttavia correttamente usata dalle esperte e dalla Casa delle donne di Bologna nei suoi report annuali.

In questo caso ho deciso di utilizzare la parola femminicidio non solo perché è quella più conosciuta, ma anche perché è necessario evidenziare e comprendere come queste uccisioni non nascano mai dal niente, non sono moti improvvisi di rabbia o raptus di follia come si sente impropriamente dire. C’è sempre un prima, un prima che spesso non viene compreso, non viene correttamente interpretato, un prima che non necessariamente si concretizza in violenze fisiche, ma spesso psicologiche, in modo ancora più perverso e diff...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Quarta

- Autore

- Frontespizio

- Colophon

- Indice

- Prefazione di Nadia Somma

- Introduzione

- FRANCESCA. E ’l modo ancor m’offende

- MARIA CRISTINA. Perché?

- MARIANNA. Quanto vale la vita di una donna?

- ALICE. Credevo di aver trovato il mio principe

- BARBARA. Una famiglia di sani valori

- GIULIA. Per non darmela vinta

- LUCIANA E ANTONELLA. Ricordati che giorno è oggi

- MARILIA. Io sono l’altra

- GIADA. Le due verità

- STEFANIA. Ha ancora senso essere femministe?

- LETTERA A GIULIA

- Postfazione di Giovanna Ferrari