Un anno dopo la morte di mio padre, mi prese la smania di ritrovare un suo vecchio quadro intitolato I bevitori. Di quell’opera conservavo solo l’immagine in bianco e nero che si trovava in un vecchio catalogo. Col tempo ne avevo dimenticato i colori e sebbene avessi in mente una tela ampia quanto una parete, non sapevo dire se l’avevo ingigantita io o era davvero di grandi dimensioni. Pensai che mi sarebbe piaciuto restituirle la luminosità di una volta, le ombre, una base precisa e un’altezza.

Perciò una mattina di settembre mi rivolsi al 12 e mi feci dare il numero del comune di Positano, che secondo i racconti di mio padre aveva acquistato il quadro nel 1953 per centomila lire. Telefonai e poiché lui mi aveva sempre detto che l’opera era esposta nella sala del consiglio comunale, sopra gli scranni del sindaco e della giunta esecutiva, dissi all’impiegata: «Vorrei un’informazione. Mi saprebbe dire se nella sala consiliare c’è un grande quadro? L’altezza di preciso non gliela so dire e nemmeno la base, ma si tratta di un quadro enorme, se c’è non le può essere sfuggito».

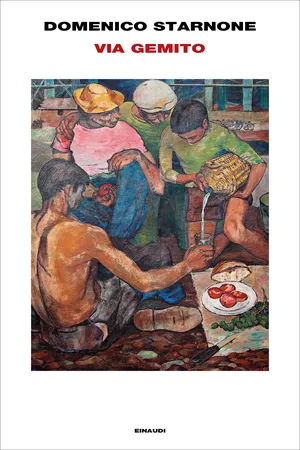

La donna fu gentile, volle sapere il soggetto. Glielo descrissi sommariamente: «È un cantiere edile, si intitola I bevitori. Ci sono quattro muratori che stanno mangiando e bevendo, un mastino napoletano e un ragazzino che versa acqua da una damigiana». L’impiegata disse no, non aveva mai visto un grande quadro con muratori, lí nella sede del comune. Però per sicurezza decise di passarmi una sua collega piú esperta.

La collega volle altri particolari. Le raccontai di mio padre, le dissi che per motivi personali attribuivo a quel dipinto molta importanza. Si sforzò di essermi utile. Mi lasciò in attesa e andò, credo, a fare una verifica. Al ritorno mi disse: «Qui sicuramente non c’è. Però può darsi che il quadro di suo padre stesse nella vecchia sede del comune: quando c’è stato il trasloco l’avranno messo da qualche altra parte». Mi spiegò che una volta gli uffici comunali erano situati altrove («Lei è mai stato a Positano?») Adesso invece si trovavano in una bellissima villa («Possibile che lei non è mai stato a Positano?») «Ritelefoni lunedí», mi consigliò. Intanto avrebbe chiesto a un suo zio che era pittore: forse se lo ricordava lui il quadro di mio padre.

Dissi va bene, grazie, a lunedí.

I bevitori custodisce una storia che non ho mai raccontato a nessuno. C’entra la vocazione artistica di mio padre, la malattia di mia madre, un improvviso fiotto d’acqua, un braccio ora troppo corto, ora troppo lungo. Anche oggi che comincio a scriverne pensarci mi dà un senso di malessere.

Mio padre invece, fino a poco prima di morire, di quel quadro ha parlato come di una grande impresa che a ricordarla gli causava piacere e anche un po’ di malinconia. «Mimí», mi confidava, «in quel periodo mi sono sentito veramente in uno stato di grazia». E intanto mi guardava con uno sguardo intenso per capire se sapevo cos’era uno stato di grazia. Quando si convinceva che non lo sapevo – sempre cioè –, passava immediatamente a spiegarmelo. Uno stato di grazia, diceva, è come quando ti senti uguale a una freccia che non mancherà il bersaglio. Vai per l’aria diritto, deciso, e nessuno ti può impedire di arrivare dove hai stabilito di arrivare. «Nemmeno il chiavicóne peggiore», si arrabbiava, «che per cattiveria, per invidia, per dispetto si accanisse a umiliarti».

Spostando l’indice da sinistra a destra mi faceva il percorso della freccia e intanto, forse con lo scintillio degli occhi, mi suggeriva un’idea di tracciato luminoso. Poi come al solito si dimenticava del quadro e tratteggiava lo sfondo nero delle sue difficoltà. Allora – diceva –, tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta, dopo il lavoro nelle ferrovie, era solito andare una sera sí e una no all’inaugurazione di qualche mostra per inserirsi piano piano nel mondo artistico e scambiare opinioni coi pittori del Vomero o con quelli delle gallerie di via Chiaia, di via dei Mille.

In quelle occasioni incontrava una gran folla di bella gente. C’erano i critici di tutti i giornali della città: Barbieri, Ricci, Schettini, Girace; c’erano artisti come Ciardo, Notte, Striccoli, Verdecchia, Casciaro, che insegnavano all’Accademia e nelle scuole d’arte; c’erano pittrici giovani e colte come per esempio Tullia Matania, che era bella, fine, entusiasta di come lui dipingeva fin da quando avevano esposto quadri insieme, una collettiva, nella Galleria Romanella del Vomero. Insomma c’era un ambiente libero e vivace. Si chiacchierava, ci si confrontava, Emilio Notte diceva una cosa, Vincenzo Ciardo ribatteva con un’altra, il critico Carlo Barbieri raccontava aneddoti di quando via Cesare Rosaroll era una specie di Quartiere latino, tanti tanti artisti ci lavoravano e si faceva notte fonda cosí.

Faceva notte anche mio padre, ma senza gioia, era nervoso. Non riusciva a rilassarsi, non poteva godersi quel tempo di pura vita estetica. Primo, era stanco morto per la giornata di lavoro nelle ferrovie; secondo, era depresso all’idea che anche il giorno dopo avrebbe dovuto buttare il tempo a fare il ferroviere, e cosí per tutta la vita; terzo, fremeva a starsene zitto, perché avrebbe voluto mettersi lui al centro della conversazione e attaccare a parlare con spirito e garbo e non finirla piú.

Se quest’ultima cosa non la faceva, se alla fine si conteneva, lui che sproloquiava cosí volentieri, era solo per la paura che gli succedesse come gli era successo una sera alla galleria Medea (di proprietà del dottor Mario Mele), quando lo scultore Giovanni Tizzano, ex guardia di finanza, per pura cattiveria, davanti a tutti, gli aveva chiesto: «Federí, scusa, mi sapresti dire se c’è un treno comodo in partenza per Roma tra mezzogiorno e le tredici?»

Risatelle, gli occhi di tutti addosso. «Capito l’affronto?», mi chiedeva con occhi furibondi come se l’affronto gli fosse stato fatto un’ora prima. Tizzano, dandosi l’aria del grande artista che va a trovare i pari suoi nella capitale, gli si era rivolto pubblicamente non come a un pittore di talento ma come a un qualsiasi ferroviere e per sfregio gli aveva chiesto ad alta voce il treno giusto. Questo proprio mentre lui se ne stava in un angolo a discutere d’arte con Tullia Matania, che ascoltava a bocca aperta, bellissima, occhi grandi.

«È chiaro?», mi incalzava Federí. Chiaro, cioè, il torto subito? La fortuna di Tizzano era stata la vecchiaia: aveva i capelli bianchi, mio padre non gli aveva potuto mettere le mani addosso. Si era dovuto limitare a rispondergli col sorriso sulle labbra: «Don Giuvà, se dovete andare a Roma per sollecitare i vostri arretrati di pensionato della guardia di finanza, non è meglio che partite di mattina?» E qualcuno aveva riso, anche Tullia Matania. Ma Tizzano non si era arreso e aveva voluto girare il coltello nella piaga dicendo: «Che ridete? Non lo sapete che Federí è un bravo ferroviere?»

Questo e altro, sottolineava mio padre passando a toni accorati, aveva dovuto sopportare nei suoi anni di esordio. Invidie, trappole, tradimenti. Il suo sogno era trovare il modo per lasciare l’impiego nelle ferrovie e diventare pittore di rilevanza nazionale e internazionale, cosí da fotterli tutti, i suoi detrattori napoletani. Voleva imbattersi in un mercante d’arte che gli dicesse: «Federí, tu mi dai dieci tele al mese e io ti do tanto da mantenere riccamente te stesso e la famiglia. Ti va?» Affare fatto. Lasciare le ferrovie. Essere pagato per dipingere tutto il giorno e anche tutta la notte. Sapere che ogni pennellata era danaro. Quello era il suo ideale, quella era la sua speranza. La mattina, quando non doveva correre a fare il ferroviere, se ne stava ore a letto, sveglio, a fumare e fissare il soffitto e fantasticare. Pensava al futuro. In silenzio, a occhi sbarrati nella camera in penombra, progettava opere che potessero far dire a tutti: «Federí, sei un grande artista».

Me lo immagino. Ha la testa grande appoggiata contro la spalliera del letto. Sento che si raschia la gola e sputa il suo catarro di fumatore su un foglio di giornale messo apposta lí a terra, accanto al letto. La stanza ha gli odori della notte, sebbene sia mezzogiorno. Lui chiama Rusinè per farsi portare il caffè. La moglie, che dall’alba pigia sul pedale della macchina da cucire perché in quegli anni fa camicette per conto di una signora slava molto intraprendente, interrompe il lavoro, gli porta il caffè, ritorna alla Singer. Lui sorseggia e riflette, riflette e sorseggia. Pensa: «Se una profuga dell’Istria, che non è nemmeno pratica degli usi e costumi napoletani, è riuscita ad avviare un commercio fiorente di camicette, perché io non devo fare lo stesso coi miei quadri?» L’arte è piú nobile delle camicette. L’arte, volendo, si vende assai meglio. I parenti di sua moglie, chilli sfaccímm, si erano comprati la casa e l’automobile vendendo mortadella e pasticciotti con la crema. Perché lui non deve arricchirsi coi quadri? Ai pittori del passato ci pensavano i principi e i banchieri. A lui chi ci pensa?

Per non sospirare da solo chiama di nuovo la moglie, si fa portare altro caffè. È in grado di scolarsi intere macchinette napoletane alternando tazze a sigarette, sigarette a tazze. Un cuore di ferro, un organismo resistente. Rusinè arriva, questa volta si siede sulla sponda del letto, confabulano, spesso ridono. Lui fantastica di soldi, vuole viaggiare con un album da disegno sottobraccio, torna ad augurarsi un mercante d’arte che gli permetta finalmente di dipingere in pace e comprarsi case e automobili.

Dopo quei conciliaboli si alza dal letto piú allegro. Ha la maglia della salute e larghe mutande bianche. La moglie spalanca la finestra per cambiare l’aria, raccoglie con una smorfia il foglio di giornale macchiato di catarro. Lui infila i pantaloni, canticchia. Forse si vede già in una condizione nuova grazie alla quale potrà andare tutte le sere nelle gallerie d’arte a chiacchierare con Tullia Matania senza il pericolo che intervenga Tizzano e gli getti fango addosso dicendo a tutti: «Non è un pittore, è un ferroviere».

Per un po’ resta allegro, certe volte si siede in cucina e suona il mandolino. Poi intervengono tante cose a fargli saltare i nervi, ogni giorno brutte notizie. Rogne con le ferrovie e i ferrovieri. Congiure di pittori nei suoi confronti. I soldi che finiscono subito. Succede persino che Attilio e Carmela, padroni di salumeria, si comprano un appartamento in via Carelli, proprio a pochi passi da via Gemito, in un palazzo di nuova costruzione situato accanto al cinema Stadio. Un affronto. Hanno già una loro casa e ora ne acquistano un’altra. Lo scialo del benessere sotto i suoi occhi di grande artista. È anche per questo che nell’aprile del 1953 decide di lasciare tutti a bocca aperta, critici, pittori e caso mai, grazie a una bella vendita, grazie a un ricco premio, anche i parenti, concependo un quadro che nelle sue intenzioni deve essere meglio della Colazione sull’erba di Manet. Un quadro come li facevano i grandi maestri del passato: di vasto respiro – dice –, alto e lungo come i Borrachos di Velázquez. Hai presente, Mimí, i Borrachos di Velázquez al Prado di Madrid?

Mentre rievocava quei giorni, mi prendeva un braccio e insisteva: «Hai presente?»

Passò il week-end, venne lunedí ma non telefonai a Positano. Decisi di andarci di persona, non subito però, avevo da fare. Al quadro comunque seguitai a pensare come si pensa agli oggetti che sono scrigni pieni di segreti. Tanto che, quando a metà ottobre mio fratello Geppe venne a trovarmi a Roma, per prima cosa gli dissi: «Te lo ricordi il quadro dei Bevitori?», e ne parlammo a lungo confrontando memorie. Parla e parla, andai con lui quando tornò a Napoli.

Volevo restare a casa sua una notte sola e poi partire per Positano. Ma il giorno dopo mi svegliai col desiderio di vedere certi luoghi della città che per mio padre erano stati importanti. Faceva molto caldo in quel periodo, tuttavia mi sentivo disposto a passeggiate lunghe. Per strada, mentre di buon mattino scendevo da Capodimonte giú per Santa Teresa degli Scalzi respirando un’aria che era già pesante, mi resi conto che mio padre e io non eravamo mai andati a spasso insieme per Napoli. Non c’era luogo della città di cui potessi dire: qui ci siamo fermati e ci siamo detti questo e quello.

Con mia madre invece ero uscito spesso, anche da grande, fino a quando non si era ammalata. Potevo ritrovare, volendo, luoghi precisi della città, anche solo segmenti di strada, servendomi della sua figura come di un segnalibro che mi indicasse con prontezza un brano importante. Per esempio alla fine degli anni cinquanta eravamo saliti insieme a piedi tante volte proprio per Santa Teresa degli Scalzi. Andavamo tutti i giorni a far visita a mio padre, che era in una clinica poco prima del Ponte della Sanità. Si era operato – mi imbarazzavo a dirlo – di emorroidi e soffriva, ma trovava ugualmente il fiato per raccontare a tutti la sua operazione. Diceva che i medici l’avevano appeso a testa in giú e, tenendolo a quel modo, avevano lavorato con bisturi e ghiaccio in un posto che, si sa, è delicato. Si vantava molto del coraggio con cui aveva affrontato l’intervento: dilatava l’esperienza, la romanzava secondo il suo solito. Io invece speravo che tacesse e non capivo come mia madre riuscisse a sopportare le sue chiacchiere. Mi vergognavo di avere un padre che si era fatto operare di emorroidi. Con i miei amici o tacevo o, se proprio ero costretto, dicevo che aveva subíto un difficile intervento allo stomaco, luogo del corpo dove qualche anno prima, piú dignitosamente, si era fatto operare zio Attilio. Insomma avrei voluto da parte sua piú discrezione e preferivo Rusinè che, a differenza di lui, non faceva mai storie coi mali del corpo e dell’anima e anche dai suoi aborti e parti si riprendeva con una velocità impressionante, senza tanta pubblicità. Federí invece in ogni lieve malessere vedeva la via da cui sarebbe arrivata la morte e ne parlava parlava parlava per esorcizzare il timore che, morendo, non avrebbe potuto compiere le grandi opere che aveva in mente. Mentre scendevo per Santa Teresa degli Scalzi e riconoscevo quell’angolo e quell’altro, di mia madre avvertivo la presenza silenziosa, di mio padre sentivo soprattutto la voce, mista al gonfio clamore della città.

Una volta superato il Museo – faceva ormai decisamente caldo – fui preso da una certa trepidazione, rallentai. Avrei potuto imboccare via Correra, andare su per il Cavone dove mio padre diceva di aver trafficato coi borsaneristi insieme a don Peppe il falegname. O semplicemente potevo rifugiarmi nel Museo, trovare un po’ di frescura, andare alla ricerca dello sguardo con cui Federí doveva aver guardato il braccio di Euridice teso verso Orfeo o i piedi del Sileno ebbro o la pancia gonfia della Baccante dormiente o l’Atlante che regge sulle spalle il globo terrestre con tutte le costellazioni. Decisi di no, tornai al passo normale. Percorsi via Pessina verso piazza Dante e girai a sinistra per via Conte di Ruvo.

Quella era la strada che mio padre aveva imboccato insieme alla squadra dei manovali che veniva da piazza Carità, prima di conoscere il sergente Leefe, prima di diventare interprete, scenografo, tutto. Quello era il Teatro Bellini. Lí davanti aveva scaricato arnesi, secchi, scatole, furibondo con la mala sorte che non lasciava spazio a quella buona.

Da ragazzo avevo sempre evitato con cura quella via, non avevo mai gettato nemmeno uno sguardo al teatro; e da adulto, se mi capitava di leggere giudizi molto critici su quella struttura – un luogo tetro, che fa pensare a un grosso carro funebre dorato di quelli in voga a fine Ottocento –, ne ricavavo l’ennesima prova delle esagerazioni di mio padre. In quell’occasione, invece, percepii solo il senso che lui gli aveva attribuito allora. Cercai di immaginarmelo quando aveva imboccato quella strada, perso in mezzo a tutti gli altri disperati. Ma mi accorsi che di Federí custodivo ben pochi tratti vivi, non marmorizzati dalle foto d’epoca: una fronte spaziosa, occhi piccoli lievemente obliqui, una bocca socchiusa. Sufficienti per darne un’impressione, ma non per evocarlo adesso, per le vie della città.

Mi fermai all’angolo di via Bellini, chiusa al traffico da grandi vasi di pietra, tutta bar e ristoranti. Di lí guardai la facciata del teatro, che era di pietra grigia tagliata da cinque ingressi; i globi bianchi dei lumi coi neri bracci di ferro; il balconcino stretto del primo piano con una sua ringhiera; e poi leoni alati, putti con la lira, un fregio lungo di maschere tragiche e strumenti musicali, la scritta in cima: TEATRO BELLINI.

Attraversai la strada, esaminai le foto di scena esposte in bacheca. Nel pomeriggio si rappresentava La morte di Carnevale di Viviani, interpretazione e regia di Renato Carpentieri. Con qualche esitazione mi affacciai nell’atrio: era color perla, sul soffitto c’erano rami verdissimi di palma, incrociati tra loro. Una ragazza mi disse subito: «Non può stare qui, se ne vada, se no se la prendono con me». Le chiesi di lasciarmi dare uno sguardo all’interno, ma non ci fu verso. Mi mandò dal custode all’ingresso artisti.

Andai dal custode, un uomo anziano. Spiegai anche a lui che volevo dare uno sguardo al teatro. Mi interessavano, gli dissi, soprattutto gli ambienti in cima all’edificio: se c’era un ampio lucernario, come filtrava la luce. «Ci vuole un permesso della direzione», rispose. Cercai di essere accattivante, gli domandai del teatro tra il ’44 e il ’45, se si ricordava degli spettacoli organizzati dagli inglesi. Tagliò corto, una cosa tipo: «Mica sono matusalemme». Tornai a dire: «Comunque mi basta solo uno sguardo». Scosse la testa: «Mi dispiace, ci vuole il permesso». Ringraziai e me ne andai.

Passai molto tempo in via Bellini, prima seduto a un bar a bere acqua minerale, poi a gironzolare davanti all’Accademia di Belle Arti, un edificio di pietra grezza, due neri leoni all’ingresso, i ragazzi abbigliati da artisti.

Mio padre avrebbe voluto trascorrere la giovinezza là dentro. Gli sarebbe anche piaciuto che per meriti acquisiti qualcuno, negli anni della maturità, lo avesse chiamato a insegnarvi un’arte qualsiasi, bella o brutta. Non gli era successa né l’una cosa né l’altra. Guardai la facciata giallastra, misurai la distanza esigua che separa il Bellini dall’Accademia. Sí, peccato che per Federí avessi a disposizione solo parole come: scarno, occhi piccoli, fronte spaziosa, labbra socchiuse. Avrei voluto vederlo giovane in quello spazio di attese, un uomo che ha gli anni davanti e sogna di sé.

Dopo il Teatro Bellini, da quando aveva perso per sempre l’atelier favoloso sotto il lucernario dove per la prima volta si era sentito – lui diceva – veramente pittore di genio, la voglia di fare l’artista era diventata piú forte e gli aveva dato un’aria permanentemente agitata. L’agitazione era cresciuta con gli anni, una energia mai quietata, torrentizia, che ormai, nel ’53, era diventata aspirazione a cose grandi e pretesa di riconoscimenti.

Per I bevitori, per i problemi che gli poneva, aveva messo senza esitazione a soqquadro la casa, i sentimenti di noi tutti. L’occasione spicciola che aveva dato origine a tutto quel terremoto era stata una passeggiata (certe volte diceva un incontro) con il pittore Armando De Stefano. Per questo artista, piú giovane di lui di qualche anno, mio padre aveva una sincera ammirazione. Tra alti e bassi, seguitò a stimarlo sempre, tanto che quando De Stefano gli regalò un suo quadro, lo appese senza esitazione tra i suoi e poi se lo portò in tutte le case in cui abitò, s...