L’Agamennone, il dramma della caduta di un re-guerriero vittorioso, assassinato come in Eschilo nel bagno, inizia con l’apparizione del fantasma di Tieste, riemerso dal regno dei morti per predire la fine tragica dei suoi discendenti. Il fantasma proclama:

... su questo trono eccelsi

si assidono coloro che impugnano superbi i loro scettri;

questo è il luogo in cui tenere la curia – e questo è quello del banchetto.

Vorrei poter tornare indietro. Non è forse assai meglio

nei tristi laghi dimorare?

(Agamennone vv. 9-13)2

Il fantasma ricorda gli orrori vissuti, quando era stato costretto a cibarsi dei propri figli. Ma sa che il peggio deve ancora venire: starebbe sicuramente meglio agli Inferi, mondo di frustrazioni più che di mostruosità. E tuttavia è costretto a rivedere quel luogo di orrori. Forse anche Seneca era oppresso da premonizioni di sventura, quando dalla Corsica tornò a Roma per assumere un incarico alla corte di quell’imperatore che l’aveva esiliato, della sua nuova moglie Agrippina (sorella di Giulia Livilla, che forse era stata sua amante ed era morta da tempo) e del figlio di Agrippina e Tiberio, Nerone. Correva voce, racconta Svetonio, che la prima notte che egli trascorse a palazzo ebbe un incubo: sognò di essere il precettore di Caligola (Svetonio, Vita di Nerone 7). Una fonte antica, non molto affidabile (lo Scoliaste), scrive: «Seneca ci mise poco a capire che Nerone era nato selvaggio e crudele e lo ammansì, ma diceva spesso alle persone più vicine che al leone bastava assaggiare anche una sola volta sangue umano per tornare alla sua innata selvatichezza».3

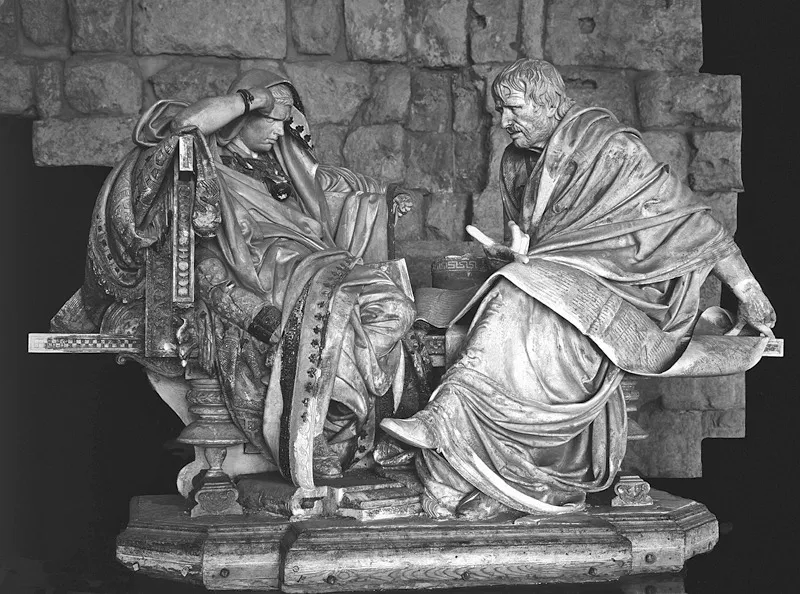

Può darsi che all’inizio Seneca sperasse di riuscire a cambiare la natura del suo giovane allievo: assunse infatti il compito di educare Nerone quando il principe aveva appena dodici anni, e lo seguì fino all’ascesa al trono all’età di diciassette (fig. 11). Sui suoi metodi pedagogici non abbiamo molte notizie e non sapremo mai quando il maestro perse la speranza che il discepolo migliorasse. Nel contempo, però, egli ricopriva anche l’ufficio di pretore con compiti amministrativi – un incarico che gli permetteva forse di intervenire nella gestione della corte –, e non è escluso che fungesse pure da giudice nei processi penali.

Agrippina lo aveva incaricato di insegnare al figlio la retorica, ma non la filosofia, che riteneva inadatta a un futuro imperatore (Svetonio, Vita di Nerone 52). Contro la tesi che la filosofia in generale, e quella stoica in particolare, fosse incompatibile con l’esercizio del potere, Seneca scrisse più volte negli anni successivi. Agrippina, evidentemente, sperava che egli assumesse il ruolo molto più ampio di consigliere: il suo proposito non era che il maestro conducesse il figlio a liberarsi delle emozioni negative e ad avviarsi sul sentiero della saggezza, ma che gli inculcasse i princìpi della strategia politica e dell’eloquenza. Lo scopo dell’imperatrice madre era promuovere i propri interessi oltre a quelli del figlio, ed era quindi disposta a concedere a Seneca qualche ricompensa.

Seneca adottò con Nerone i metodi didattici che aveva appreso dal padre e dai suoi maestri di retorica, esercitandolo a perorare cause fittizie alla maniera di un avvocato difensore in tribunale. Il giovane allievo amava i tratti teatrali dell’insegnamento retorico e si considerava un grande attore. Seneca però, racconta Svetonio, non «gli fece conoscere gli antichi oratori», perché voleva che «ammirasse più a lungo la sua di oratoria» (ibid.). Naturalmente non sappiamo se questa affermazione corrisponda al vero, ma è probabile che Nerone volesse dedicarsi alla poesia più che alla retorica. Sulla sua abilità di poeta i giudizi sono contrastanti. Seneca ne cita ammirato un verso piuttosto ampolloso – «I colli delle colombe di Citera brillano a ogni movimento» (Questioni naturali 1, 5, 6) – e chissà che egli stesso, oltre a stimolare la creatività del pupillo, non recitasse insieme a lui anche qualche scena delle sue tragedie. In retorica, comunque, o per colpa dell’allievo o per colpa dell’insegnante, i risultati non furono brillanti. Nerone fece pochi progressi, tanto che, quando divenne imperatore, fu Seneca a scrivergli i discorsi, mentre tutti i suoi predecessori se ne erano occupati di persona. Più che mancare di talento, il giovane era refrattario all’insegnamento: intelligente ma ostinato, non intendeva sottostare al rigore degli studi retorici e filosofici. Non sappiamo, naturalmente, con quanta tenacia Seneca abbia cercato di contrastare queste sue tendenze. Certo è che Nerone aveva altre passioni: amava dipingere, scolpire, cantare, cavalcare, guidare i cocchi e recitare versi (Tacito, Annali 13, 3, 3).

11. Seneca fu assunto da Agrippina per insegnare la retorica al figlio Nerone, un allievo probabilmente ribelle, come suggerisce l’immagine.

Forse il filosofo non aveva neppure l’intenzione di impedire al giovane di coltivare i suoi interessi culturali. Un indizio dell’approccio che egli aveva verso l’apprendimento etico, suo o degli allievi, si trova nel Terzo libro dell’Ira, scritto proprio in quegli anni. Seneca sottolinea che prima di agire occorre anzitutto conoscersi: «Ogni volta che tenterai qualcosa, misura insieme te stesso e l’azione alla quale ti accingi» (L’ira 3, 7, 2), un messaggio particolarmente importante da inviare al suo pupillo, cui segue il consiglio di ricercare la compagnia delle persone virtuose, quelle che ci aiutano a esprimere il meglio di noi stessi (3, 8). Agli impulsivi, categoria cui apparteneva sicuramente Nerone, Seneca suggerisce di placare l’animo con la poesia, la storia e la musica (fig. 12).

Il passo più celebre del Terzo libro è quello in cui Seneca racconta la sua pratica quotidiana – o, piuttosto, notturna – di autoanalisi. Il modello di autointerrogazione che egli espone è ritenuto una tappa fondamentale nello sviluppo del moderno concetto di Sé e della volizione, perché nei suoi scritti l’autoformazione è trattata con più ampiezza, o comunque in modo molto più esplicito, che nella maggior parte dei pensatori antichi. Il passo contiene anche, come abbiamo già visto, uno dei pochi riferimenti di Seneca alla moglie, qui ricordata semplicemente per la sua capacità di restarsene in silenzio, lasciando libero il marito di attendere ai suoi pensieri. Di quale moglie si sarà trattato? Impossibile dirlo.

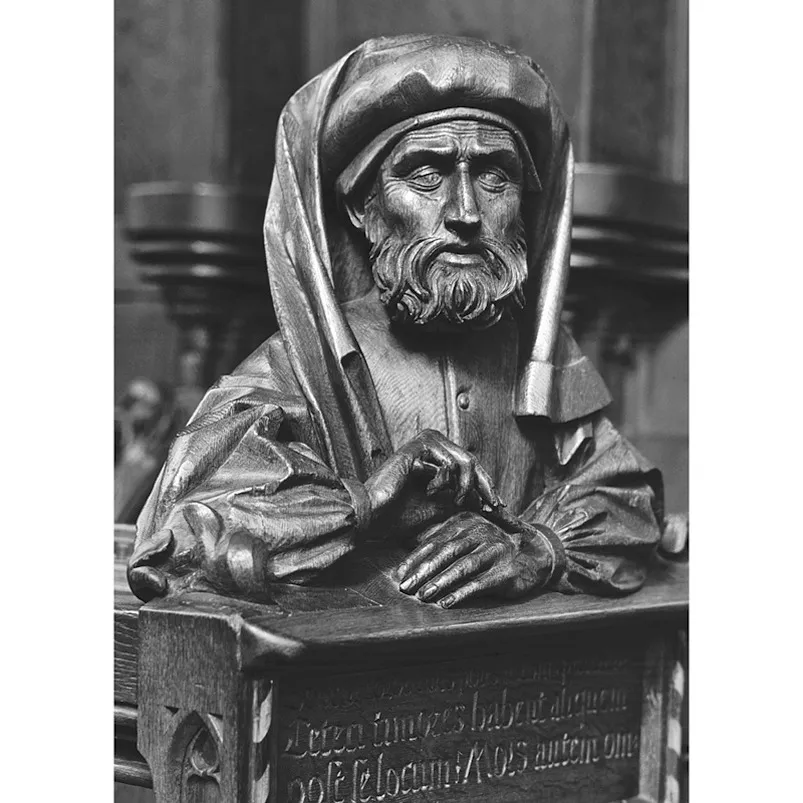

12. Seneca sicuramente sapeva quali rischi correva tornando a Roma e mettendo il suo talento al servizio di Agrippina e Nerone. L’autore di questo busto medievale stabilisce un legame fra gli scritti di Seneca e il suo suicidio: la penna diventa il bisturi con cui si recise le vene.

Quando hanno portato via la lucerna e mia moglie, che conosce la mia abitudine, tace, io scruto l’intera mia giornata e controllo tutte le mie parole e azioni, senza nascondermi nulla, senza passar sopra a nulla. Perché dovrei temere uno qualunque dei miei errori, se posso dire a me stesso: «Questo, vedi di non farlo più; per questa volta ti perdono. In quella discussione sei stato troppo polemico; impara a non contendere più con gli incompetenti, che non vogliono imparare perché non hanno mai imparato. Hai rimproverato quello là con eccessiva franchezza, quindi non lo hai corretto, ma offeso; d’ora in poi non guardare soltanto se è vero quello che dici, ma anche se la persona alla quale parli è in grado di accettare la verità». L’uomo buono gradisce un ammonimento, ma tutti i cattivi sono estremamente restii ai pedagoghi.

(L’ira 3, 36, 3-4)4

Il testo prosegue con vivaci rievocazioni delle prove cui la quotidianità sottopone un ricco romano, dalla conversazione volgare con un ubriaco a tavola all’assegnazione di un posto non sufficientemente prestigioso a un banchetto: «Pazzo! Che importa su quale parte del letto ti corichi?» (3, 37, 4).

Da un certo punto di vista l’esame della giornata che Seneca effettua ogni sera precorre le pratiche meditative della letteratura dell’autoanalisi, dalle Confessioni di sant’Agostino agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, o, in tempi più vicini a noi, ai diari, alle memorie e al lettino psicoanalitico. Sono tutti metodi attraverso cui l’individuo tenta di rivivere i momenti passati, come fecero costantemente Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce e molti altri. L’attenzione che Seneca dedica alla propria interiorità può quindi essere considerata il prototipo dell’autoesame di un Montaigne o di un Descartes (entrambi influenzati profondamente dal filosofo romano). Ma la versione senecana è molto diversa dalla prassi moderna, non essendo affatto incentrata sull’individuo. Nell’esercizio mentale che effettua sera dopo sera, Seneca scivola via dal Sé – che dovrebbe essere l’oggetto dell’analisi – per coinvolgere il mondo circostante e tutte le persone incontrate durante la giornata. Quando racconta, per esempio, di avere aggredito verbalmente un maleducato, «un ignorante», non si limita ad analizzare i motivi della sua irritazione, ma passa a spiegare perché persone di quel genere sono ineducabili ed è perciò meglio starne alla larga. Se era questo il tipo di insegnamento morale che egli impartiva al futuro imperatore, non è difficile capire come mai l’allievo non abbia acquisito una grande autoconsapevolezza e capacità di autocritica. Per Seneca, invece, quell’esercizio notturno fu probabilmente un nutrimento prezioso per sostenere la sua resilienza alla corte di Nerone: gli offriva infatti uno spazio in cui meditare sulla propria forza, sul dominio di sé e sui miglioramenti costanti, e nel contempo gli consentiva di analizzare i comportamenti detestabili e inemendabili della cerchia in mezzo alla quale viveva.

In quegli anni a Palazzo, Seneca strinse alleanze e amicizie forti. Il suo principale alleato fu Sesto Afranio Burro, al quale Agrippina aveva affidato nel 51 la guida della guardia pretoriana. Di solito questo corpo militare aveva due responsabili e quindi la nomina del solo Burro era una novità, il segno della fiducia che l’imperatrice riponeva in lui, ma anche della volontà di assegnare tutti i posti di comando ai suoi fedelissimi. Quanto a Seneca, il suo contributo al potere di Agrippina era essenzialmente culturale. Burro, che controllava una milizia di importanza cruciale, era esperto di cose militari ma anche di intrighi di corte, essendo stato al servizio di Livia, la vedova di Augusto, poi di Tiberio e probabilmente anche di Caligola, prima di salire di grado con Claudio e Agrippina. Tanto Seneca quanto Burro furono in quegli anni molto vicini all’imperatrice madre, che faceva affidamento sul loro apporto di consiglieri e agenti per accrescere il potere suo e del figlio Nerone.

Nel 51 d.C., al compimento del quattordicesimo anno, il ragazzo indossò la toga virile con una solenne cerimonia pubblica (Tacito, Annali 12, 41, 1-3). Agrippina approfittò dell’occasione per promuovere la popolarità di Nerone a detrimento di quella di Britannico, il figlio naturale di Claudio: Nerone percorse la città sul cocchio «in veste trionfale, mentre Britannico, che gli sedeva accanto, indossava la pretesta, la semplice toga bianca dei giovani adolescenti». Quando alcuni centurioni e tribuni espressero pietà per Britannico, l’imperatrice si proclamò indignata per l’insulto implicito rivolto a suo figlio e colse l’occasione per liberarsi di tutti gli aiutanti più vicini a Britannico. Secondo Tacito, persuase Claudio a esiliare o a condannare a morte i suoi precettori migliori e li sostituì con guardie a lei fedeli. Intorno a sé Britannico non aveva più nessuno di cui fidarsi (ibid.).

Due anni dopo, nel 53, Nerone sposò Ottavia, la figlia di Claudio. Nello stesso periodo cominciò a esibire in pubblico le abilità retoriche apprese da Seneca, tenendo discorsi, gremiti di citazioni mitiche, in difesa di piccole comunità, fra cui la colonia di Bologna devastata da un incendio e quella di Apamea, distrutta da un terremoto (12, 58, 1-2).

Quando Britannico si avvicinò al compimento del quattordicesimo anno, ossia al momento di indossare la toga virile, Claudio cominciò forse a pentirsi del favore concesso a Nerone a detrimento del proprio figlio. Agrippina percepì subito che il suo potere sarebbe stato minacciato, a meno che il marito fosse morto e Nerone fosse asceso al trono. Con Agrippina sarebbe caduta anche tutta la sua cerchia e, naturalmente, anche Seneca e Burro, troppo legati all’imperatrice madre perché il nuovo regime li vedesse di buon occhio. Fortuna volle (o si trattò invece di un intervento molto umano?) che nel 54 Claudio morisse dopo avere mangiato un piatto dei suoi funghi prediletti. A Roma si sussurrava che l’avesse avvelenato Agrippina,5 nel qual caso è possibile, o addirittura probabile, che Seneca e Burro fossero i suoi complici, ma naturalmente non ne avremo mai la certezza.

Che avesse o meno assassinato il marito, ora che Claudio era morto, Agrippina afferrò al volo la possibilità di innalzare il figlio al trono. I funghi erano davvero il «cibo degli dei», come diceva sarcasticamente Nerone, visto che erano stati lo strumento della deificazione di Claudio (Svetonio, Vita di Nerone 33). Burro e Seneca diedero un contributo fondamentale nell’affrettare l’incoronazione del giovane erede, per prevenire eventuali rivendicazioni da parte dei sostenitori di Britannico. Nella notte del 12 ottobre del 54, per alcune ore disperate, le condizioni di Claudio rimasero incerte. L’imperatore vomitò i funghi fatali, facendo sperare a taluni e temere ad altri che avrebbe superato la crisi. Poi, però, giunse la fine, con l’aiuto, mormorò qualcuno, del medico personale di Agrippina, il quale, con la scusa di somministrare al morente un emetico, gli spalmò di veleno la gola. Claudio spirò.

Quella notte Seneca ebbe forse, sembra suggerire Tacito, un ruolo essenziale nel consigliare Agrippina. L’imperatrice si mosse con cautela per essere certa che non si facesse confusione sul legittimo erede al trono. Tenne abbracciato a sé Britannico, come se cercasse conforto nel suo lutto, gli disse che era il ritratto del padre e fece di tutto per impedirgli di uscire dalla stanza e assumere il potere. Non appena fu chiaro che Claudio era davvero morto, Burro, accompagnato dalla coorte dei pretoriani, spalancò le porte del palazzo e portò in trionfo il nuovo imperatore, Nerone. «Raccontano che alcuni esitarono, girandosi a cercare e chiedendo dove fosse Britannico, poi, in mancanza di iniziative contrarie, si adattarono alla situazione loro proposta» (Tacito, Annali 12, 69, 1-2). Era difficile contestare un governo che aveva l’esercito al suo fianco.

Seneca e Burro ebbero un ruolo fondamentale nel consigliare Agrippina e Nerone durante la transizione.6 Burro sostenne il nuovo imperatore con la spada, Seneca con la parola. Subito dopo l’ascesa al trono del giovane principe, il filosofo scrisse il discorso che Nerone tenne alla guardia pretoriana, confermando tutti i benefici di cui godeva sotto Claudio (Cassio Dione, Storia romana 61, 3, 1). Seneca compose anche l’orazione funebre per il padre adottivo: nella versione tacitiana il discorso ha un tono solenne, aulico: «Finché [Nerone] parlò dell’antichità della stirpe, enumerando consolati e trionfi degli antenati, la seria tensione dell’oratore si trasmetteva a chi lo ascoltava», ma quando passò a parlare della «saggezza e previdenza» di Claudio, la cui insipienza era proverbiale, «nessuno poté evitare di sorridere, benché il discorso, scritto da Seneca, fosse di fattura pregevole, con il sigillo del suo ingegno suggestivo e sensibile al gusto contemporaneo» (Tacito, Annali 13, 3) (fig. 13). Ma Seneca avrà creduto davvero che il suo elogio del defunto sarebbe stato preso sul serio? I sorrisetti erano il segno di quanto si fosse sbagliato nel giudicare la reazione del suo uditorio? Conoscendo la sua grande abilità nelle relazioni pubbliche, è assai più probabile che egli avesse esaltato volutamente Claudio per delle virtù che nessuno gli attribuiva, per trasformare in una farsa la sua commemorazione e sottolineare così la superiorità del nuovo detentore del potere.

Seneca scrisse anche il discorso programmatico che Nerone tenne poco dopo davanti al Senato. Il neoimperatore proclamò

la sua intenzione di non essere giudice di tutte le cause, con il risultato di lasciar imperversare la prepotenza di pochi, come quando, entro un’unica casa, stanno accusatori e accusati; nessuna tolleranza ci sarebbe stata sotto il suo tetto per la venalità e l’intrigo; il palazzo e lo stato erano due cose diverse. Il Senato p...