Da un tempo di cui si è ormai perduta perfino la memoria, la Casa del Verme continuava a giacere abbandonata nella propria rovina. Era così che doveva essere, poiché Rovina è uno dei nomi del Verme Bianco. Gli yaga-la-hai, i figli del verme, si limitavano a sorridere e tiravano avanti come al solito, nonostante alle pareti delle gallerie senza fine gli arazzi si disgregassero e il loro numero si affievolisse ogni anno, nonostante la carne si facesse sempre più scarsa e la pietra stessa tutto attorno mutasse in polvere. Nelle alte gallerie, dalle finestre a feritoia, inondate dalla tenue luce rossa dell’immane brace morente in mezzo al cielo, le loro vite andavano e venivano e continuavano. I figli del verme custodivano le loro torce e organizzavano le loro feste in maschera e facevano il segno del verme ogni volta che passavano accanto ai bui tunnel privi di finestre, dove si diceva che i groun mormorassero, rimanendo in attesa. Le sale e i tunnel della Casa del Verme erano reputati infiniti, discendendo nelle profondità della terra quanto il cielo nero ascendeva in altezza, per cui gli yaga-la-hai avevano rivendicato solamente poche delle sue molte, antiche stanze.

Ai figli del verme veniva insegnato che, alla fine, il Verme Bianco viene per tutti, anche se striscia lento e, nella lunga decomposizione, ci sono banchetti eccelsi e i vividi, malsani colori della putrefazione. Tale saggezza è imposta dall’attuale uomo-verme e dai suoi cavalieri di bronzo, come i loro antenati l’avevano imposta per innumerevoli generazioni. Così la Casa del Verme resiste, seppure i groun striscino nelle profondità e il sole in alto si spenga.

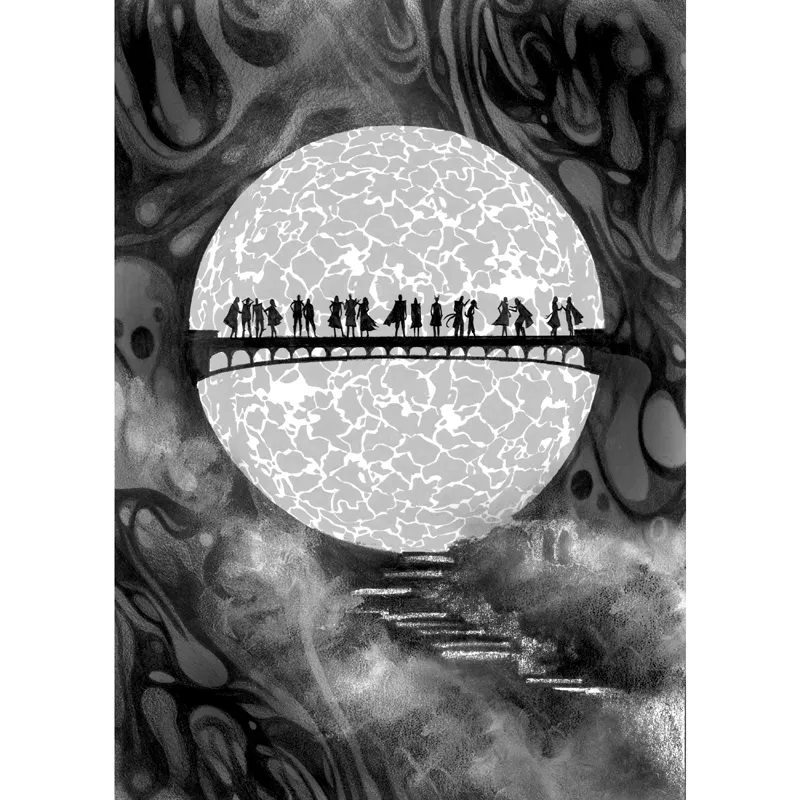

Ogni quattro anni, i più intelligenti, arguti e di alto lignaggio tra gli yaga-la-hai si riunivano nella Sala di Ossidiana per guardare il sole e banchettare ai suoi raggi morenti. La sala era il luogo perfetto per tale magnifica festa in maschera. Era situata alla sommità della Casa del Verme, quindi tutti i tunnel che vi conducevano erano in salita, e il pavimento, il soffitto e tre delle pareti erano lastroni di ossidiana fusa, fredda e rilucente come uno specchio e oscura come la morte. Per i quattro anni meno un giorno che trascorrevano fra la Mascherata del Sole, i figli del verme di più basso lignaggio, chiamati “custodi della torcia”, lavoravano instancabili nella sala, strofinando e lucidando, in modo che, quando i cavalieri di bronzo avessero fatto il loro ingresso, l’ossidiana avrebbe incurvato e distorto i visi allegri e le forme aggraziate.

Alla fine, sarebbero stati null’altro che un variopinto turbine di demoni danzanti in una grossa bottiglia nera. Eppure questo era solo una parte della Sala di Ossidiana. C’era anche altro. C’era la finestra. Occupava tutta la quarta parete alle spalle della cavità colma di sabbia in cui strisciava l’uomo-verme. La finestra era trasparente come il cristallo, eppure più resistente di qualsiasi vetro a loro noto. In nessun altro punto della Casa del Verme esisteva una finestra di dimensioni paragonabili. La vetrata, se di vetro si trattava, dava su una pianura desolata e morta dove non soffiava alcun vento. Solamente oscurità, là fuori, solamente vuoto, anche se sul limite dell’orizzonte, a volte visibile, vi erano sagome di pietra in disgregazione che potevano essere rovine ancestrali. Difficile esserne certi: la luce era molto scarsa.

Il sole dilagava su metà cielo. Tracciava un arco da un estremo dell’orizzonte all’altro, sollevandosi verso l’alto abbastanza da raggiungere lo zenith. Sopra di esso solo un manto nero senza fine, appena interrotto da una manciata di stelle. Il sole stesso era di un nero più blando, colore della cenere, tranne nei pochi punti in cui si ostinava a rimanere in vita. Era attraversato da fiumi, strisce contorte di un rosso ardente, vene di fuoco sulla sua faccia stanca. Un tempo, durante gli anni remoti in cui si dilettavano coi telescopi, i figli del verme li avevano studiati: ognuno dei canali ardenti una volta aveva posseduto un nome, ma oggi la maggior parte era stata dimenticata. Dove i fiumi si incontravano e confluivano, a volte si riuscivano a scorgere ribollenti laghi arancioni, e in altri punti sotto la crosta scura come cenere pulsavano bagliori rossi e gialli. Il meglio erano i mari, due enormi oceani di un rosso minaccioso che a ogni ciclo in maschera si facevano sempre più scuri, sempre più piccoli. L’oceano presso il margine proseguiva sul lato sempre celato alla vista, l’altro bruciava vicino alla zona centrale del sole e spesso contornava quelle rovine, se di rovine si trattava, all’orizzonte.

Da mezzogiorno, quando la Mascherata del Sole aveva inizio – per i figli del verme, l’intero scandire delle ore era comunque arbitrario dal momento che, giorno e notte, la luce non mutava –, fino a mezzanotte, tutti i partecipanti erano mascherati, persino l’uomo-verme, e lunghi tendaggi di pesante velluto rosso venivano tirati alla grande finestra per nascondere il sole. Silenziosi custodi della torcia allestivano il banchetto su vassoi di ferro nero che sistemavano sul lungo tavolo: grossi funghi con formaggio molle, vesce leggermente aromatizzate, minuscole lumache avvolte nella pancetta, fragrante vino verde brulicante di striscianti vermi speziati, larve fritte, sub-scrofe arrostite provenienti dalla dispensa dell’uomo-verme, pane ai funghi caldo e mille altre prelibatezze. E come pezzo forte, se erano fortunati, un paffuto bambino-groun (o magari due!) a sei arti, appena al di sotto della pubertà, unto con cura e servito intero, la carne bianca e succosa. Gli ospiti mangiavano fino a non poterne più, ridendo e scherzando dietro ai veli e ai domino, per poi danzare alla luce delle torce per ore e ore mentre spettri di ossidiana imitavano i loro movimenti sulle pareti e sul pavimento. Giunta la mezzanotte, infine, si procedeva a gettare le maschere. E una volta che tutti avevano mostrato il proprio volto, i cavalieri di bronzo conducevano l’uomo-verme regnante alla quarta parete, e lì questi tirava le tende (se ancora aveva le mani, altrimenti lo facevano i cavalieri) e rimuoveva la maschera al sole.

Quell’anno l’uomo-verme era il Secondo Vermiforme, quattordicesimo della sua stirpe a regnare sugli yaga-la-hai dall’Alta Galleria nella Casa del Verme. Aveva già regnato per una dozzina di anni e, presto, il suo tempo sarebbe giunto al termine, perché i sacerdoti-chirurghi avevano sempre fatto il loro lavoro, e non rimaneva più nulla da purificare, a parte la testa, troppo umana, che ciondolava in cima al busto che si contorceva sinuosamente. Presto sarebbe stato tutt’uno con il Verme Bianco. Ma suo figlio era pronto.

Il cavaliere di bronzo Groff, enorme e rigido nella sua armatura, trasportò il Vermiforme alla finestra e agì in vece delle sue mani. Il velluto rosso si ritrasse scivolando fluido, e il vecchio sole fu rivelato mentre l’uomo-verme intonava le antiche parole rituali e i figli del verme si radunavano attorno per guardare.

Annelyn, circondato dai suoi amici e accoliti, era uno dei più vicini alla finestra, com’era appropriato. Annelyn era sempre in prima fila. Era un giovane snello e magnifico, alto e aggraziato. Tutti gli yaga-la-hai di alto lignaggio avevano la pelle morbida color caffè, ma quella di Annelyn era la più morbida di tutte. La maggior parte dei suoi amici aveva capelli biondi o biondo-rossicci, ma quelli di Annelyn erano di un biondo-oro splendente: gli incoronavano il capo di delicati boccoli ben modellati. Molti figli del verme possedevano occhi azzurri, ma nessuno di un azzurro tanto profondo come quelli di Annelyn.

Una volta tirate le tende, fu lui il primo a parlare. «Le lande nere crescono» fece notare a chi gli stava attorno, con voce chiara e spensierata. «Presto le nostre tende non serviranno più. Adesso il sole si maschera da solo.» Rise.

«Sta morendo» disse Vermyllar, un ragazzo magro con le guance scavate e i capelli biondo chiaro, fin troppo apprensivo. «Una volta mio nonno mi disse che un tempo le pianure nere erano di un rosso fosco e i mari e i fiumi erano di fuoco bianco, e faceva male anche solo guardarli.» Il nonno di Vermyllar era stato secondo figlio dell’uomo-verme, quindi aveva conoscenza di ogni genere di argomento, che aveva tramandato poi al nipote.

«Forse era così» disse Annelyn, «ma non ai suoi tempi, scommetto, e nemmeno a quelli di suo nonno.» Annelyn non aveva legami di sangue con la stirpe dell’uomo-verme, nessuna fonte di conoscenza segreta, ma era sempre piuttosto sicuro delle proprie opinioni e i suoi amici, Vermyllar e il grasso Riess e la bella Caralee, lo consideravano il più saggio e arguto fra gli uomini. Aveva ucciso un groun, una volta.

«Non ti preoccupa che il sole muoia?» domandò Caralee, scrollando con disinvoltura i riccioli biondi nel voltarsi verso di lui. Somigliava ad Annelyn quanto bastava da essere la sua sorella gemella: probabilmente era quello il motivo per cui lui la desiderava così tanto. «Che le gallerie diventino fredde?»

Annelyn rise di nuovo e Riess con lui. Riess rideva sempre con Annelyn, anche se Annelyn aveva il sospetto che raramente il ragazzo grasso capisse le battute. «Il sole stava morendo da molto prima che io venissi alla Casa del Verme, e continuerà a morire molto dopo la mia dipartita» disse, scostandosi dalla finestra. Era magnifico quella sera nel suo costume di pallida seta blu e grigio-di-ragno con l’emblema della theta ricamato in oro sopra il petto.

«E per quello che riguarda il freddo» proseguì Annelyn, guidando i suoi tre compagni verso il tavolo del banchetto, «in ogni caso io non credo che il vecchio sole abbia a che fare col calore.»

«Invece sì» controbatté Vermyllar, che indossava cenci marroni, come un coltivatore di funghi. Lui e Caralee replicavano ogni lungo passo di Annelyn sulla superficie di ossidiana, le loro immagini riflesse che si precipitavano ai loro piedi. Riess li seguiva sbuffando, affannandosi per stare loro dietro nella riproduzione dell’armatura di un cavaliere di bronzo.

«Te l’ha detto tuo nonno?» chiese Annelyn. Riess rise.

«No» disse Vermyllar, accigliandosi. «Ma hai notato, Annelyn, come il sole rassomigli a un carbone ardente sottratto dal focolare?»

«Può essere» concesse Annelyn. Si fermò accanto alla boccia del vino e riempì due calici di cristallo con il corposo vino verde, pescando nel recipiente finché non trovò due vermi annodati l’uno all’altro. Li versò nella bevanda di Caralee e lei sorrise alla proposta quando le porse il bicchiere. Il secondo bicchiere, con un singolo verme, lo sorseggiò lui tornando a rivolgersi a Vermyllar.

«Se il sole non è altro che un grosso carbone ardente» proseguì Annelyn, «allora non serve che ci preoccupiamo, visto che abbiamo un sacco di carboni più piccoli, e i custodi delle torce possono sempre portarne su altri dalle profondità oscure.»

Riess fece una risatina. Aveva appoggiato il suo elmo da cavaliere sul tavolo, e stava sgranocchiando un piatto da portata colmo di ragni speziati.

«Sarà anche vero» commentò Vermyllar. «Ma allora tu ammetti che il sole è carbone, che aiuta a riscaldare le gallerie.»

«No» disse Annelyn, «ho solo fatto una congettura. In effetti, penso che il sole sia un qualche genere di ornamento, collocato nel cielo dal Verme Bianco, per darci luce e anche ricorrenze per le feste in maschera.»

All’improvviso, sorprendentemente, si udì una risata, grezza e gutturale. Il sorriso di Annelyn si trasformò in cipiglio quando capì che, chiunque fosse, stava ridendo non per la sua arguzia, ma di lui. Si raddrizzò e si voltò, irritato.

Nel vedere chi aveva riso, però, si limitò a sollevare il calice, e anche un elegante sopracciglio biondo, in un saluto ironico.

Il Beccaio – era così che loro lo chiamavano, se aveva un nome più corretto, lui non lo utilizzava – smise di sghignazzare. Nella sala rimase solo il silenzio. Era un uomo massiccio, più basso di Annelyn di tutta la testa e più brutto di qualsiasi yaga-la-hai, coi suoi capelli lisci e bianchi, la pelle chiazzata rosa e marrone e l’enorme naso piatto. La sua immagine, scolpita nell’ossidiana dalla luce delle torce, era più alta e attraente di quanto il Beccaio stesso fosse mai stato.

Era venuto da solo alla Mascherata e senza costume, terribilmente fuori posto, ammesso soltanto grazie al bambino-groun che aveva procurato. Al posto degli abiti eleganti per il ballo in maschera, indossava la sua tipica tenuta di pelle color bianco lattiginoso, composta di pelli di groun morti, e una mantella dal colore indefinibile di capelli di groun intrecciati. Il suo motivo di orgoglio era noto in tutta la Casa del Verme: si vestiva unicamente della pelle e dei capelli di groun che aveva ucciso di sua mano. Era il Beccaio, colui il quale si addentrava da solo nelle profonde caverne senza finestre.

Caralee lo guardò con grande curiosità. «Perché hai riso?» gli domandò.

«Perché il tuo amico è divertente» rispose il Beccaio. La sua voce era troppo bassa, troppo ruvida. Annelyn si sentiva vagamente sciocco a farsi insultare da un uomo dalla pelle a chiazze che borbottava come un custode della torcia. E adesso un capannello di gente curiosa cominciava a radunarsi attorno a loro: gli yaga-la-hai erano sempre interessati al bizzarro, e il Beccaio lo era più di qualsiasi altro. Inoltre, si erano tutti stancati di guardare il sole.

«Mi fa sempre piacere trovare qualcuno che apprezza l’arguzia» disse Annelyn, cercando cautamente di trasformare in complimento il velato insulto del Beccaio.

«Certo che apprezzo l’arguzia» confermò il Beccaio. «Vorrei poterne trovare un po’. Questa Mascherata è stupida.»

Era privo di finezza, concluse Annelyn. «Solo se paragonata...