Ogni scimmia ha diritto di essere tradotta. Ogni scimmia ha diritto al miglioramento.

Bisogna valutare, convocare, concedere a ciascuno il diritto del migliore e della scimmia. Esaminare la scimmia, e stimarla, una anatomia, e prima o poi replicare la scimmia. Discuterla, esaminare il c.v., replicare con gentilezza o con distacco astratto, valutandone le capacità di reazione, le predisposizioni, la specie in genere, il genere, insomma le specificità.

Nell’aria è concessa una nicchia propria a qualunque scimmia. Poi si sposta, la nicchia è mobile. È una voluta di aria, non visibile dunque, la scimmia vuole l’aria per respirare, è una scimmia. I suoi casi personali non sono interessanti ma interessano. Apprezziamo le eventuali flessibilità, le eventualità. La osserviamo muoversi sulla passerella in pietra che immette in un corpo aziendale, fendendo un laghetto artificiale e ridicolo, astratto. Osserviamo dall’alto, attraverso i vetri specchianti, un paesaggio astratto in cui la scimmia fa il suo corso, esprime i tic, le perplessità, le volizioni. È concentrata secondo l’uso, siamo interessati a ciò che eccede o risiede sotto l’uso. I passi sono i contorcimenti. Spalanca la bocca o le fosse nasali, se non respira agonizza tra spasmi e in una bronchite istantanea in ordine al fatto di morire. È abbigliata non più per proteggersi, ma per essere apparente. Le urticazioni sono secondarie, astrae da esse, essendo abrasiva sempre, la calcoliamo con ubbie professionali, secondo scale o dati visuali, è la flessibilità dei protocolli a garantire il perenne miglioramento. La scimmia non è una perennità. L’astrazione è essere sereni. La scimmia migliorativa è in funzione di tutto questo stabile, essere qui, in una aziendalità diffusa, dove siamo isolati bene. Con espulsioni ci si garantisce e il futuro è lineare, non parabolico, sereno, violento sempre.

Così pensavo che pensassero vedendomi dall’alto attraversare la passerella verso l’edificio schiarato, brasiliano contemporaneista, con le ampie vetrate a specchio, dietro le quali vedevano avvicinarmi: la piccola sagoma di chi viene a sostenere un colloquio: la scimmia colloquiante che entra in un tecnopolo umano, in ordine a quell’apocalisse privato che è il lavoro.

Li immaginavo verticali, al quinto piano, che mi valutavano dall’alto mentre incedevo sulla passerella, verticali e dirigenziali dietro le vetrate fumé, abbigliati con abiti scuri e camicie stirate da esili cingalesi, uomini o donne non importa, intenti a scrutare i miei passi e il ribrezzo al mio incedere sulla pista a fiore di acqua, una passerella tra le acque argentee e torbide del laghetto artificiale, rigurgitando ribrezzo per i pescigatto giapponesi che bolinano nella stagnazione del lago artificiale, su cui si incede appoggiando i passi malsicuri sulla passerella in vetrocemento, pesci artificiali, animaloidi, le scaglie gialloazzurre irte e spesse, le ventose private delle bocche a risucchiare i miceti acquei, nella melma di alghe porose di superficie, un muschio ittico di acqua né dolce né salata, una dolcedine salmastra tipica della foce di certi fiumi larghi quando entrano in un mare poco mosso, mediterraneo ma a nord, poco interessante e quasi mai esposto al sole che ha abbruciato le civiltà millenarie bagnate dalla pozza mediterranea, acqua e sangue, acqua e sangue come in un fonte battesimale, la quale inerisce al corpusdomini e quindi alla cruenza della carne, sanguinolenta.

Ero certo che fossero lì, dirigenti da tecnopolo, adulti, in piedi, paralleli gli uni agli altri, gli occhiali a specchio a ridurre il riverbero e a correggere eventualmente la presbiopia, me li figuravo miei coetanei, dediti alla presbiopia, oracoli della dedizione, piccole cecità apocalittiche con gli inguini raspati dai guanti per il peeling e dai docciaschiuma azzurri, silvestri, tonificanti.

Un vetro, brunito o meno, è una traduzione della pelle. Delimita ed eventualmente inorgoglisce. Nello stabilimento del tecnopolo, che era stato il palazzo editoriale più importante nella nazione, questo stabilimento molto astratto e isolato fuori della città, fatto a stile capitale brasiliana contemporanea, qui il vetro serve all’orgoglio, lo dispensa e lo amministra, è sostanza caustica che separa il mondo esterno da quello interno: fuori c’è l’azienda, con il lago artificioso e il parking e le casupole dei controllori; all’interno c’è l’azienda, con le macchinette del caffè e i computer e i vivi e i ricordi dei passi sulla moquette aziendale nei decenni. Vicino al vetro si sistemano le scrivanie a cui lavorano gli alti gradi, più ci si allontana dal vetro e più salgono i gradi della sottoposizione, con le scrivanie in dotazione ad addetti impliciti, sempre più bassi nella scala gerarchica, funzionale.

Vedere l’aria è un privilegio. I funzionari ruotano a ciclo continuo. I licenziamenti e le assunzioni accelerano di ritmo nei decenni, si abbassa la sedimentazione professionale, si accoccolano le amanti nelle stanze del motelsix a pochi chilometri da questo palazzo, e poi le si scordano. Chi viene assunto ha in mente da subito la exit strategy, il touch and go.

Stanno lì e osservano la scimmia, eccola che cammina sulla passerella, hanno in vista il nuovo skyline fatto di strani skyscraper.

Questo che fu il compound editoriale, il più vasto editore nazionale, ora riattato a tecnopolo, è sito nella fascia esterna della città metropolitana, un hinterland composito di tessere a colori imbigiti, la patina del traffico primoduemila, depositi da tubi di scappamento diesel e butano e olio di colza, che rilasciano inevitabilmente le tossine: si va avanti così, producendo tossine. Carburare significa ingrigire. C’è un limite all’accelerazione nell’attualità. I circuiti stradali, in questi anni, si sono fatti caotici, si snodano disarmonici per rotonde e rondò, per bivi e deviazioni improvvise, per corsie parallele a manutenzione elvetica, tra angiporti, aeroporti, nuovi multicentri fitness, antichi lunapark riattati a rodeo house, steak house, pantomime tematiche.

Dalla passerella sul piccolo lago artificiale si svolta verso la torre impiegatizia, evitando l’ingresso dirigenziale, riservato alla torre più silenziosa, meno percorsa, quindi meno erosa nei decenni. Il vetrocemento della pavimentazione è lavorato da soci di cooperativa a cui è stato dato l’appalto della pulitura dell’intero edificio. I magrebini in tuta bigia sradicano la radichette di erba grama, che si insinua nelle notti, sempre eccezionalmente umide qui.

L’identità è richiesta, più volte. La controllano, la certificano, nel caso la digitalizzano. I database invecchiano, si cumulano, si strutturano a strati, i dati sono storati, riemergono, la storia aziendale coincide con le convergenze di molti atomi esistenziali: un uomo, una donna, una funzione, due funzioni, un ospite, un fornitore, un trasportatore, una manna umana transitata dalle casematte in cui una polizia privata resta assisa a perdere la giornata, statalmente quasi, misurando i dati e controllando i visitatori, chiedendo la documentazione di identità, facendo fotocopie, poi scansioni, controllando l’ospite con uno sguardo esoftalmico, comune a tutte le polizie private del mondo. Alzano, abbassano la sbarra, immancabilmente a strisce bianche e rosse, quelle dell’allerta, della caution, dei lavori eccezionali, dell’autorità drammatica, squillante, della tensione. Mentre si attende che il documento di identità abbia subìto il trattamento, si possono spiare i monitor del circuito chiuso, hackerabili come tutto: squarci di spazio in bianco e nero, un bianco e nero bluastro telefunken o sovraesposto ai grigi, ai punti di bianco, tagli di area a verde cementificato, angolature dell’edificio e delle connessioni tra parking e portineria, parcheggio delle moto e zone di sosta, aiuole bigite dai pixel e dalle linee di disturbo elettrico. Rare sagome umane non identificabili attraversano questi longtake, viste dall’alto a tre quarti, identificabili soltanto le nuche, le fontanelle craniche, anche nelle pause pranzo, sagome ancora più rare durante i pomeriggi: un anonimato in vista, un ronzio del campo visivo.

La scimmia evasiva viene, sta, poi va.

Il complesso dove è locato il tecnopolo è formato da un elemento parallelepipedo che domina, a cinque piani, sospesi da arcate esterne che lo tengono sollevato da terra, è un parallelepipedo centrale, cinque piani a pareti di vetro. Lì si stipano i lavoratori, ogni piano è un vasto openspace di questo headquarter. A sospendere il corpo centrale sono le arcate, sorprendenti, una levità immensa e stupefacente: ogni arco, tra una colonna e l’altra, ha una propria misura, diversa da quella degli archi accanto. Sono due sequenze dal ritmo sincopato di archi parabolici in cemento armato e sostengono un solaio al quale è appeso il prisma vetrato degli uffici: tutto qui. Qui è tutto.

I portali in cemento armato corrispondenti a ogni coppia di pilastri, poiché le facciate sono speculari, sorreggono due travi trasversali rettilinee, a cui sono agganciati i cinquantasei tiranti italobrasiliani che sostengono il corpo librato, a cinque piani, dei quali il quinto è destinato agli uffici della dirigenza: è misterioso, è decisionale, è templare allargato, svuotato di umani solidi e abitato da umani più aerei, più astratti.

Una gabbia di vetro e acciaio di settemila metri cubi dove gli uomini devono vivere e lavorare. Per ogni piano, una controsoffittatura in lamelle di alluminio sbiancato, sospese, quadre, sistemate a croce, che pendono e rendono bassa l’aria, la si respira con una levità nuova, schiacciati e aerei al tempo stesso, nell’illusione di essere liberabili e si è in gabbia. La scimmia può essere babbuino, può essere angelologia, può non essere, da un istante con l’altro…

Lo stacco tra scocca e corpo sospeso. C’è del rigore, c’è del mistero. È un antilabirinto, è un antisotterraneo, che sortisce la medesima impressione di ciò che è nascosto, tentacolare, dendritico, assente e pressa con la sua presenza nascosta.

Nascondi mettendo in vista e avrai l’impressione di un futuro abitato presente. L’edificio è mentale sempre, ma qui è intellettivo. È intuizionista e inadatto alle scimmie, è adatto a evaporare, le scimmie stesse, distaccate per distanze lunghe e rarefazioni, abituali a muoversi tra pareti in vetro all’interno, stando sospese, antiangeliche. È la forma alienativa del futurama ora e qui e sempre. Non ha un passato, ma detiene l’infinitudine del futuro, ovvero la sostanza più incerta, il gioco con il tempo è sospeso dalla relatività: dal vetro penetra una luce spettrata, scomposta, la vista si fa vagamente strabica, tutto è in vista, compresso e separato, fluttuante stando immobile, elastico nel cemento, adattato alla natura del terremoto e del sisma cronologico: qui non c’è data, c’è soltanto luogo.

Questo luogo scompone, sospende, sorprende.

È un inverno della mente anche in estate piena e uno separa labbro da labbro, emette un flauto di alito, lievemente gonfia la pelle spessa delle guance e irrora di anidride carbonica le mucose interne, modulando il fiato in un sospeso: «Oh».

È un palazzo? È una sospensione del palazzo. Si sottrae alla natura, congiungendosi a essa, non vi è impressa la saccenza, la tirannia del progetto efficiente, la modificazione che l’umano mestierante, ospite precario del pianeta, commina alla sua creazione, sempre, equalizzando, irreggimentando la scimmia.

Alle arcate diseguali, levissime, pubblicitarie, che fanno simbolo a sé, che non richiedono un marchio aziendale in quanto sono esse stesse un marchio, e che sospendono il parallelepipedo sostenendolo staccato da terra e sono le sue fondamenta, totalmente esterne – a questa sequenza, a equalità nessuna, si contrappongono due corpi bassi abitativi esteriori, piatti, estesi e sinuosi, che emergono da una distesa d’acqua: è questo il lago artificiale, che si misura in ventimila metri quadri. Uno degli edifici bassi si accerchia in patio, messicano, neobrasiliano, futuribile, dove le scimmie hanno mensa, pastura, edicola, supermercatino, una libreria a sconti aziendali interni, hanno pasto e possono affacciarsi a una porzione di laghetto a mud, intorbidito dunque, a sfrigolare i pezzi di grissini torinesi sottratti nella mensa comune che su quel patio dà, lanciare il segmento torinese di grissino nell’acqua bituminosa di alghe, osservare la lotta per la sopravvivenza dei grossi pescigatto che fanno ribollire la zona acquea, ribollita, corpi viscidi che si sfregano scaglia a scaglia tra i residui d’alga e si sporgono, venti, trenta bocche giallorosa dei pescigatto, le loro mucose ingollano acqua e si misurano al furto delle briciole posse e inumidite, ovverosia torinesi, di quei grissini. Gli addetti in pausa pranzo fanno un plauso bambino, osservano lo spettacolo della marcescenza che si scuote e era viva, è famelica e vorace, sono i pescigatto, sembrano grassi lenti piranha, hanno un che di lacustre e di lombardo, di padano, sono ticinesi, briantei, lividi e ittici, tornano a nascondersi nella limaccia sul fondale, hanno a disposizione ventimila metri quadri per svernare, anche di estate svernano.

Quegli edifici appiattiti e vasti, brasiliani, che si connettono al corpo centrale e si inoculano nello spazio terreno, nell’aria bassa, espongono una planimetria irregolare e ondulata, che ricorda, se vista ad altezza elicotterista, una foglia, un plantoide largo di nuova specie, un vegetale di cemento, adatto ai neocimiteri che ospitano cremazioni e non più corpi da trasmutare in liquame.

Rigore geometrico dell’edificio. Capricciosa dissimmetria. Forme libere delle costruzioni annesse che emergono dall’acqua. Lago a serbatoio per la climatizzazione degli uffici. Azzeramento di ogni inflessione di neoclassicismo. In architettura un’idea nuova è sempre necessaria. Cancellazione delle scimmie che continuano a disperdersi nel luogo nuovo, ideale, necessario.

È stato concepito e, quando era fatto, era ancora concepito, era un concetto. Non era realmente realizzato del tutto, era intermittente, stranamente inedito al tempo.

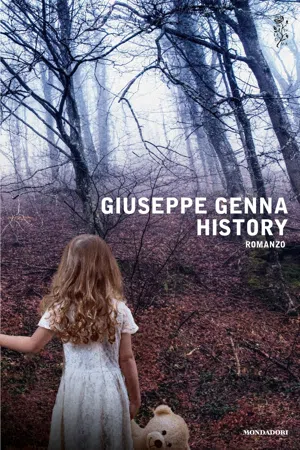

Era il palazzo editoriale italiano da quando era stato concepito e fatto.

Ospitava tremila uomini inclusi, rarefatti nella sua instabilità, nel suo micromovimento, un parallelepipedo che pendola impercettibilmente, c’è e non c’è, sia pure lo si veda.

Era stato fatto: sede dell’editoria. Editore maggiore nella nazione, per decenni, per il secolo ventesimo il nome d’oro delle riviste e di tutti i libri che si facevano, che “entravano nelle case”, si rimpicciolivano, entravano “nelle tasche”, tascabili, supertascabili, bestseller, gigaseller, e i magazine, avevano fatto epoca.

Questo palazzo dedicato a tutto, all’immaginario. Comunicazione e politica, cultura della popolazione e accentramento di potere, nodo di lotta e svolta della storia italiana: la scheletratura coincideva con il derma. Gli organi interni sono separati, il corpo è un falso pieno. Il canone italiano passava di qua, da decenni. Era questa la costruzione dei libri, delle biblioteche, la centrale atomica e idroelettrica e generale del quartiere generale. Quante lotte di azienda, qui. Si era fatta, si faceva, forse, la cultura della nazione, secondo lo sviluppo civile e progressivo delle arti applicate alla parola e alla carta, i magazine di carta patinata, le riviste femminili, cucito e cucina e arti pratiche, hobbistica, lo stile, uomo, donna, e i libri, le pagine, le frasi, bilioni di parole, biliardi di lettere e un immenso spazio bianco, oceanico, sempre e per sempre forse, un silenzio di tutto, da lasciare attoniti, uno stato dentro le cose della carta e delle parole, dei suoni e delle immagini, dietro e dentro le disgiunzioni e le sentenze, uno spazio attonito e attento, oltre il bianco, che ha tutti i colori e i suoni nel suo grembo che è esso stesso…

Avevano fatto, con una costruzione inimmaginabile di un palazzo brasiliano alle porte della capitale nordica, avevano creato un polo umanistico.

Ora è un tecnopolo umano.

È stato svuotato, in una trasformazione non abietta, bensì ad atmosfere sterilizzate.

Era diventato un palazzo pubblico privato, l’area di ricerca e di eccellenza, luogo di accumulazione di “talenti” e ricercatori a coronare un “sogno”, per la convergenza delle discipline di avanguardia, qui, dove erano stati f...